Susan Sontag, con una elocuencia aplastante, afirmó que “la interpretación es la venganza que toma el intelecto sobre el arte”.

Esta sentencia me persigue cada vez que, respecto de un cuerpo visual, ensayo un ejercicio de retórica. La escritura se convierte así en una suerte de venganza sobre la imagen. La escritura intenta atrapar los sentidos de estas, pero casi siempre fracasa en ese fatigoso esfuerzo. La imagen, por el contrario, se revela, se impone sobre la palabra, detenta cierto grado de arrogancia respecto de la realidad. La imagen penetra y posee, viola el paisaje, reverbera el horizonte, congela la arbitrariedad/singularidad de “lo real” para traducirlo en metáfora.

Con frecuencia me he preguntado cómo puede una fotografía condensar y desplazar la realidad, cómo logra actuar como un estado de vigilia del tiempo, cómo alcanza a traducir/pervertir el mundo en su afán de hacer coexistir la decadencia y la verdad en un mismos espacio textual y simbólico.

La fotografía es la culpable de la reproducción mecánica, es la responsable absoluta de la vampirización del aura: la sofoca y la canibaliza.

La imagen fotográfica es también una perversión absoluta toda vez que su puesta en escena aspira a respirar los sintagmas de la memoria y a revelar la doctrina de un presente que puede ser infausto. Así todo, diría que no es imposible la existencia de la imagen sin el rostro voluble y volátil de la escritura. Porque si la fotografía fagocita lo real, la palabra usurpa los lugares de la emoción intentando traducir el vocabulario de cada instantánea.

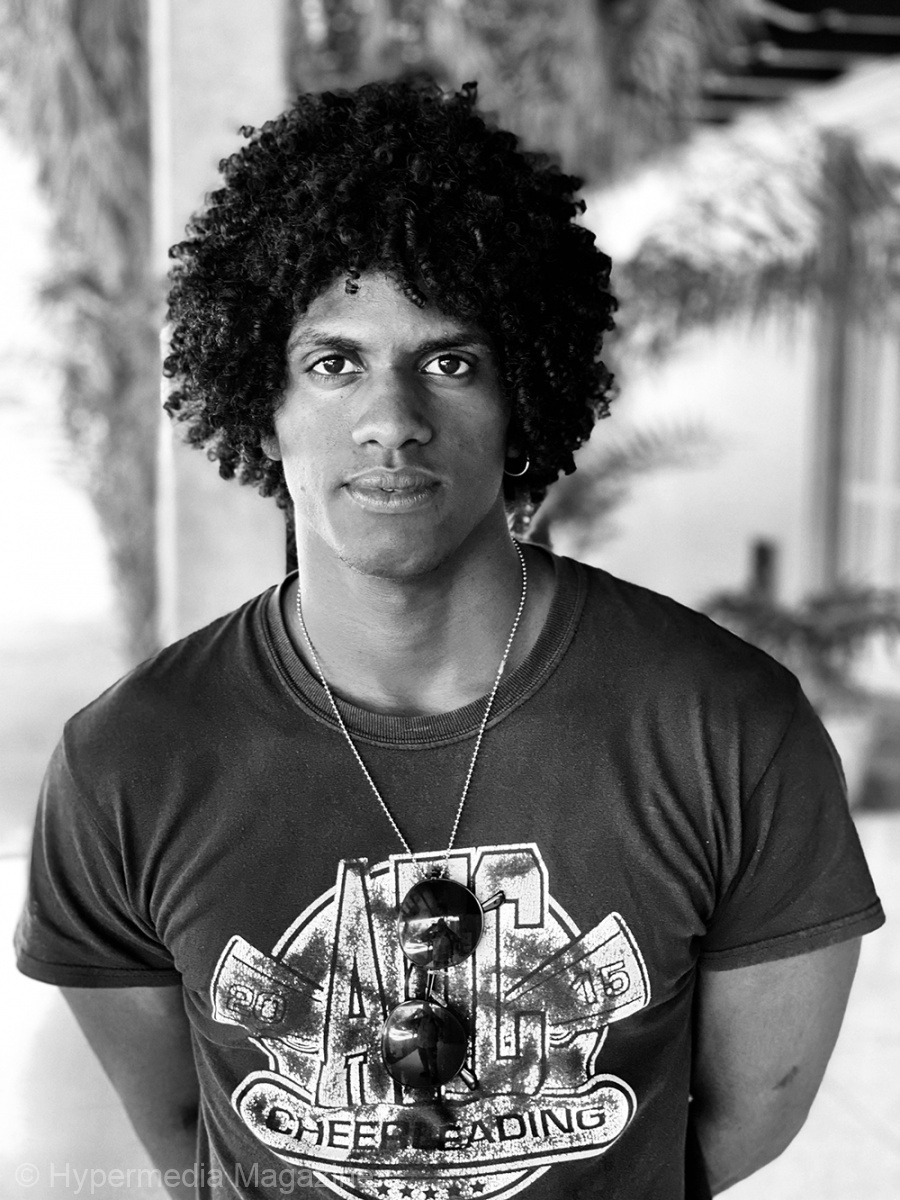

La palabra y el texto, al cabo, legalizan la existencia de esa misma imagen. Aunque la fotografía es un dispositivo visual, no es del todo un ámbito únicamente visual. Si coincidimos en aceptar —de acuerdo común— que la interpretación, la palabra y el concepto moldean el pensamiento sobre el mundo de afuera y ejecutan la idea misma de ese mundo exterior,entonces ninguna imagen existe más allá de sus relaciones tácitas con el verbo y con la escritura. Habanero, el más reciente registro fotográfico de Orestes González, certifica la validez de esa dependencia, a ratos trágica, entre el hecho visual y la predisposición gramatical.

La pesadilla comenzó para mí cuando tuve que transitar ese imaginario suyo sin que pudiera desprenderme del recuerdo de esa Habana que ha sido siempre un gesto barroco y lúdico al tiempo que una tentativa de un suicido.

El éxito de sus imágenes está asociado, indefectiblemente, a las dudas sobre el futuro de un país que vive de la muerte de las utopías y sobre el escombro de todos los sueños y emancipaciones. La obra de Orestes, aunque tal vez él mismo no esté de acuerdo con esto, grafica la narrativa del esplendor y la disidencia de la ruina.

Cuando amablemente me solicitó este texto, se apresuró en aclarar: “Estoy terminando mi tercer libro y busco un aliado que quiera escribir sobre él. Busco a alguien de mi cultura, pues creo que es más apropiado para el tema y para estas imágenes”.

Un aliado cultural, un cómplice emocional, un susurrante que pudiera seguir el rumbo de sus tribulaciones. Eso buscaba y eso halló. Su obra necesita de la experiencia del hablante cómplice y furtivo para hacer aflorar una exégesis que ponga al descubierto la desnudez de la arbitrariedad y el acento dramático como los signos sustanciales de una ciudad que descansa sobre una mesa de disecciones.

Este reportorio no puede ser leído desde la distancia o desde la asepsia ecuménica. La belleza siempre fue dramática y lo extraordinario muy pocas veces ha demandado del comentario y de la apostilla. Estas imágenes, paradójicamente, descubren una suerte de impunidad escrupulosa. Advierto en ellas la injusticia de la necesidad, la conclusión de una obra teatral en la que los aplausos fueron sustituidos por los disparos. Señalo en ellas la quietud de un prolongado abismo, el crimen de la lucidez, el vértigo de la infamia.

Arbitrariedad de la belleza y anacronismo maldito terminan por ser las señales de esa ciudad muerta y viva que captura el artista. Una ciudad atravesada por el pulso barroco y la performance absurda. Una ciudad que sobrevive a su crisis sin poder superarla. Una ciudad frente a la que evito el sentimiento de compasión porque el amor me puede, pese a todo.

En otro orden habita una complicidad entre La Habana, la mitología y el nombre Orestes. Según la historia homérica, “Orestes fue salvado por su niñera Arsínoe o su hermana Electra, que lo sacó del país cuando Clitemnestra quería matarlo. Orestes huyó a Fanote, en el monte Parnaso, donde el rey Estrofio se hizo cargo de él. En su vigésimo cumpleaños, el oráculo de Delfos lo mandó a volver a su hogar y vengar la muerte de su padre…”.

Esta narración entabla un diálogo —al menos angular— con la historia del artista. Volver y vengar, dos formas verbales que adquieren un particular sentido en este nuevo libro. Orestes vuelve a La Habana para vengar la muerte de una ciudad suspendida en la encrucijada de un tiempo abstracto. Su cámara se sumerge en un espacio de signos y de símbolos ambiguos y equívocos. Bucea en un mar de contradicciones, de intolerancias y de yuxtaposiciones de tiempos y de relatos. Las imágenes de este fotógrafo cubano y exiliado patentizan la longevidad de la alegoría. Esas instantáneas fabrican, a su modo, otra mitología, otra narración, otra forma de perpetuar un diálogo entre el estereotipo y la concurrencia de signos que, en lo real, lo justifican.

La conformidad de estas imágenes con el legado cultural que le precede es incuestionable. Ellas se alimentan de esa situación de extrañeza y de misterio que desde siempre ha hechizado a todos. Una situación que, aunque pintoresca y metafórica en sí misma, designa las tensiones y forcejeos que tienen lugar en la musculatura del drama.

La Habana es un cuerpo dolido y doliente, es una dimensión anatómica a la que se le han mutilado muchas de sus partes. La ciudad diseccionada se presenta a las cámaras como lo hace el sujeto trans frente al espejo en su afán de corrección cosmética, haciendo de su identidad una performance sin límites.

Habanero, al final de su recorrido, es un acto de conciencia sobre la conciencia. Es una infracción en la vida, una maniobra en el espacio de una ciudadanía extenuada de ser apreciada solo a partir de una foto. La ciudad es —en sí misma— una fatalidad: el cruce feroz entre los deseos de libertad y la frustración de lo inamovible.

Si nos abandonamos a ese sueño de eternidad que es solo y únicamente anhelado por los dioses y por los dictadores, extraviaríamos la lucidez que resulta de la fugacidad y de la inmanencia. Estas imágenes disfrutan de esa doble condición que les permite, al mismo tiempo, ser un documento de memoria y un gesto evanescente y frágil. De hecho, muchas de las fotografías de Orestes inciden sobre el instante de la fuga. Ese momento en el que la soledad o la multitud, el objeto o el monumento, la calle o lo noche expían su propia trascendencia.

Galería

Orestes González – Galería.

Rico y sabroso: mariconaje cuir en el arte cubano

La idea de lo nacional, de un cuerpo nacional y de un sexo oficial, no fue sino una de esas castradoras y deformantes fantasías del proyecto “humanista” de Fidel Castro que supuso un clarísimo retorno, sin precedentes, a la ideología y a la política de los rechazados.