Una elaboración escritural sobre la pintura demandará, siempre, de cierta relación de compromiso entre la letra y la imagen. Esa relación, por fuerza, suele ser dependiente del orden sintagmático.

La narración crítica obedece —así— a la gramática insinuante de los elementos icónicos y simbólicos. Es decir, el hecho escritural —más o menos certero— acontecerá como una respuesta directa a ese diálogo entre una instancia y otra. Incluso, no es real que un cuadro se haga solo con pigmentos. Su verdad última resulta de la conjugación expedita de la pintura y de los pensamientos que la circundan. La sangre y la alteridad del sujeto que pinta, jamás podrá desertar del marco pictórico. Esto mismo ocurre con la obra del artista cubano Ramses Llufrio. Él habita, con licencia extrema, en el tejido fáctico y simbólico de cada una de sus superficies.

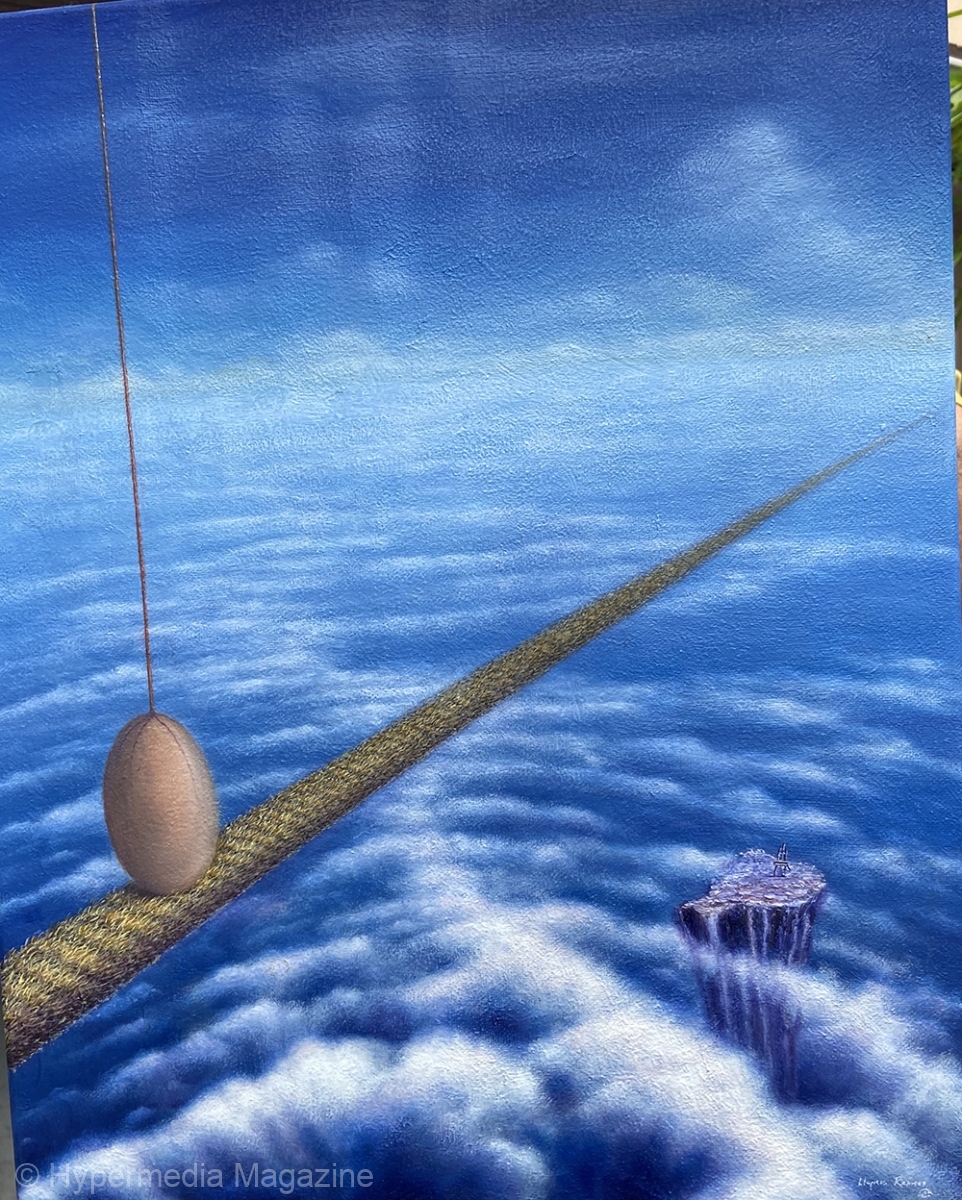

Tanto es así que, si observamos con atención sus piezas, descubrimos un elemento que se reitera en muchas de ellas a modo de alter ego o repliegue del yo. Se trata de la figura del caballete. Este elemento actúa como una suerte de entidad firmante, de marca autoral. Así visto, el cuadro se proclama como un hecho textual cuya caligrafía se hace legible mediante la lectura de sus estructuras sintácticas.

Ramses usa la pintura como una confesión, un ejercicio de afirmación frente un mundo posible. La semántica de la pintura tendría que atender, en su caso, a las particularidades de esa voluntad de decir y de cifrar. Cada pieza es un texto en sí mismo en el que las connotaciones y las denotaciones sirven de abrevadero a la práctica del sentido. De hecho, no haría falta subrayar, si no fuera por la ignorancia de unos cuantos, que la pintura tiene mayor capacidad de significacióndesde la pertinencia de las relaciones textuales externas que desde la realidad misma del hecho pictórico a secas.

La obra pictórica necesita de toda la parafernalia lingüística que acredita su existencia en el relato de la historia. Y no quiere decir esto que su aceptación dependa —en exclusiva— de las palabras o de las definiciones, pero sí que se debe a ellas. En un texto anterior sobre su obra llegué a afirmar que pasamos tiempo intentando atrapar la pintura en el marco de la palabra, cuando, en verdad, cualquier gesto pictórico, rebasa el hecho lingüístico y reduce las palabras a un mero accesorio circunstancial. Y aunque como crítico me gusta contradecirme y refutar mis propios argumentos, no podría negar la validez de estos últimos. Sin embargo, debo enfatizar que es absolutamente legítima e inexcusable esa concurrencia entre la expresión visual y verbal.

Otra pista de valor que influye en el discernimiento de la espesura de la obra —y esta es precisamente textual—, son los títulos que maneja el artista. Estos enunciados aderezan el marco de la interpretación y el ejercicio de asignación de sentidos. Los títulos son elementos no visuales que tienen, se quiera o no, una fuerte implicación en la orquestación de la metáfora. Hay cuadros dentro de la producción de Ramses que, sin sus títulos, a modo de valor de nombre, no podrían ser leídos de la misma manera. El artista intenta atrapar en el título la dimensión narrativa de la obra con cierto ánimo de precisión y también de expansión. No quiere que perdamos el misterio frente a la imagen, pero tampoco que ignoremos sus argumentos de partida.

Afirma Antonio Correa, crítico de arte asentado en Florida, que la obra de Ramses “es una suerte de revival surrealista, a medio camino entre la argumentación y la fantasía […]”. De todas las sentencias del crítico sobre la obra de este artista, esta es, sin duda, una de las más lúcidas y oportunas. Y es que, en efecto, la pintura de Ramses se mueve en el espacio de una gran paradoja. De una parte, arrecia la voluntad racional relativa a la narración-auscultación del drama de este mundo; de otra, pulsa los vulnerables límites de lo real para gestionar la fundación de una poderosa cartografía fantasiosa en la que ese mismo mundo queda del revés.

Entre todas existe una pieza, perteneciente a su última serie, que resulta paradigmática. Se trata de la obra Destino, cuya belleza no admite discusión. Nada se encuentra en el lugar que debiera y esas barcas cruzan el cielo enfatizando el drama de la muerte y del destierro. Pareciera tan solo una imagen de acento surrealista que traba una relación, cuanto menos sintomática, con los órdenes de lo ficticio y de lo real.

Sin embargo, más allá de la confesión visual expedita, la superficie se convierte en la radiografía de una autoconciencia: la del extravío y la de la pérdida. Estas barcas no refieren el cumplimiento de una travesía que va desde la isla a cualquier otro sitio de la geografía global; apuntan, al contrario, a la inmanencia de la muerte, señalan la arquitectura de esos cuerpos que no llegaron nunca.

A estas alturas no existe la menor duda sobre el potencial narrativo del arte y de la pintura, toda vez que ambos son expresión directa de una pulsión humana fundamental. Pero hay artistas y hay obras en las que esta máxima adquiere su mayor relieve. Y este este es el caso de Ramses. La nueva serie se convierte, así, en un hecho textual irrefutable. Cada superficie es una continua apelación a la conciencia —y atención— de un espectador perezoso. Ramses exige, dentro de un marco presumible de generosidad, cierta competencia lectiva por parte de los interlocutores de sus cuadros. En ellos no se produce el abandono a lo casual o accidentado. Cada imagen es un gesto relator, un hecho cómplice de la experiencia, de los recuerdos y de los sueños.

Señalé en otra ocasión que su narrativa visual constituye una especulación en sí misma, una suerte de ensayo acerca de un mundo fatal que reclama —de unas— otra realidad posible. Pareciera que el artista vive en un tiempo paralelo y en un instante deslizante. Su suerte está echada en la capacidad que manifiesta para fabular, para fundar, para advertir otros horizontes deseables y tal vez posibles.

Desde sus paisajes hiperrealistas, en clave académica y más tradicional, Ramses emprende lo que, en verdad, podría presumirse como el arrebato de la fuga. Se escapa, huye, se salta la literalidad del referente que le conecta con la tierra para elevarse hacia ese “otro lugar”, a ese “no lugar” donde, a su vez, ocurre todo, se da todo, se piensa en el todo. El extrañamiento y la transfiguración de la realidad en metáforas que parecen lezamianas es otra señal de identidad de su obra. Su narración se entreteje —por convergencia y divergencia— entre la ontología y la metafísica. Su potencial puede ser deslumbrante, pero lo es más el fino sentido de trascendencia que él otorga a su pintura.

La narrativa de Ramses procede de un diálogo en extremo íntimo, casi diría que místico, con todo aquello que pareciera remitir a un origen, a un estado prístino y apacible. Cuando se observa su pintura de conjunto, sin prestar demasiada atención a los detalles y sí a la emoción que ella provoca, se advierte entonces la señal de una situación paradójica en su superficie: en ella habitan, con igual permanencia, la fragilidad y la fortaleza. Es una pintura fuerte en su hechura y en sus texturas, pero está destinada, creo, a subrayar la fragilidad de lo que somos o al menos, eso sí, los límites vulnerables de ese mundo que desde la ignorancia y desde la arrogancia sospechamos perfecto.

La insolencia barroca de los azules y de los verdes diferencia, con precisión meridiana, dos de las instancias narrativas de su pintura. En la segunda, la representación tiende al cumplimiento del canon; en la primera, se ejercita el distanciamiento premeditado del régimen normativo. Sin embargo, en ambas se reivindica la voluntad de su oficio y se pone a prueba su indiscutible competencia. Ramses goza de un excelente olfato para discernir los síntomas de este mundo, al mismo tiempo que se permite desertar de ellos a través de la tropología visual. La metáfora y la alegoría son sus grandes aliados. Estas digresiones mías no responden a ningún tipo de desvío retórico. Su legitimidad se corrobora en la observación y seguimiento de su obra.

Regreso al sentimiento migratorio que atraviesa su obra para decir que muchas veces pensé ese trayecto como hecho trágico y devastador. Fue tanto lo que perdí y lo que lloré —aún lloro—, que cuando pienso en aquel viaje siento la amargura del adiós estampado en mis huesos. Ahora bien, el tiempo, sabio y conciliador, todo lo puede.

Hoy y aunque a ratos el gris es el color de mis días, advierto la evidencia emancipadora de una gran decisión. Sin embargo, los sueños extraños que activan aquella radiografía del adiós persisten, amenazan cada noche al borde de la cama. La Habana, Moscú, Madrid, Kenia y Madagascar resultan, entre apuros, el mismo lugar. Veinte años han pasado desde ese día y respiro el aliento de entonces, mastico el mismo algoritmo de la afirmación y de la negación. Tal vez por ello entiendo la pintura de Ramses como la respuesta escéptica —y poética— al triunfalismo épico de una época que, desde hace mucho, debió aceptar su derrota.

Galería

Reynier Ferrer, un pintor abstracto de fuste

En el contexto del arte cubano, el ensayo pictórico de Reynier resulta una escritura con carácter, con una cierta frontalidad que, a ratos, hiere y provoca.