Platón/Plutón

Un buen número: 1991. Lo digo desde el punto de vista matemático, no desde ningún otro punto de vista (ni afectivo, ni geopolítico, ni carnavalesco).

1991 es un palíndromo perfecto (como la palabra rotor, que me suena a género musical, aunque no tenga ni pruebas ni dudas).

No es importante que en ese año se celebraran en La Habana los XI Juegos Panamericanos.

Yo nací el 18 de febrero de 1991, en “horario de almuerzo”, en el oriente cubano, en pleno Periodo Especial, plena penuria, plenísimo comienzo de la relación entre mis padres. Justo cuando el campo socialista se desintegraba. Un poco antes de que Tayikistán se independizara, cuando Mijaíl Gorbachov aún no había renunciado a la presidencia y declarado la disolución formal de la Unión Soviética (en el 2020 escribí un libro que se titula Perdida en Sebastopol, 1991, y habla sobre todo esto).

No es casual que en esa misma fecha, pero del año 1930, el científico Clyde Tombaugh descubriera Plutón, el planeta enano. Tampoco es casual que ese día nacieran Marita Koch y Regina Spektor.

Intenté contarle todo esto a mi abuelo, que siempre me vio como a su nieta “guajira, guantanamera”, pero le dio por tirarme la cachimba en la cara. Intuí que su reacción se debía a Marita Koch, la atleta alemana por la que había perdido una apuesta de 10 pesos. Tenía que ser eso, porque la música de Regina Spektor no se oía en mi casa, que yo sepa, y a mi abuelo solo le gustaba la música cubana y en español.

Quienes conocieron a mi abuelo saben que lo del cachimbazo es una gran mentira.

Mi abuelo me dijo: “Tú naciste el día que nació Plutón”. Cuando intenté explicarle que eso no era lo que yo quería decir, él pasó de mí. Pero no deja de ser bonito que se le ocurriera decirme eso, sobre todo porque no era muy dado a las muestras de afecto.

Consecuente con sus ideas de “padre de familia”, para mi abuelo combatiente el universo se reducía a su casa. Que yo fuera Plutón, era la confirmación de que mi padre era Marte y mi tía Urano. Él mismo encarnaba la idea del sol, y ese orden ––sin astrología o conocimientos científicos refutables–, era una operación sentimental que le daba sentido a su existencia.

Quienes me conocen saben que escribí muchas veces Platón en vez de Plutón. Que en vez de amores platónicos, tengo amores plutónicos.

No es que quiera escribir del amor. Solo estaba pensando en mi abuelo mientras Platón y Plutón sugerían que pensara en la muerte. Sobre todo Platón, con su ofuscada retranscendentalización. Sobre todo Plutón, que sería un destino para emigrar.

1991 es un buen número.

Lástima que no pueda decir lo mismo de 2021.

Sentirse de treinta

Desde que empezó el 2021 he estado despojándome (primero pensé que eran dispersiones o depresión, pero esas solo son palabras para nombrar los despojos). Este despojarse continuo tiene flashazos de felicidad que se resumen a un “cráneo”.

Me reconozco demasiado en este fragmento del diario de Sylvia Plath:

“Eres un montón de despojos, el tiempo y las lágrimas se alternan y te envuelven, brotan y se deslizan indiferentes, de un azul frío. Seguir echada ahí, llenándote de polvo, la pelusa rosa y la lavanda de la alfombra en la nuca, la página en blanco y tu voz silenciada, ahogada”.

He imaginado cómo sentía Sylvia el peso de los huesos, cómo era su aliento, su respiración, cómo fue el atardecer del 10 de febrero. Esa noche no debió conciliar el sueño: “We have come so far, it is over”(The Collected Poems, Harper & Row, New York, p. 272).

No idealizaré su muerte, porque la muerte pudo empezar mucho antes de casarse con Ted Hughes. Pensaré en el aniquilamiento como forma de despojo absoluto. Oleré el pan, la mantequilla y la leche que llevó a la cama de sus hijos la mañana del 11 de febrero. Leeré en voz alta “Lady Lazarus”, me iré al sótano y desapareceré dos días.

De su último poema, “Edge”:

“The moon has nothing to be sad about,

Staring from her hood of bone.

She is used to this sort of thing.

Her blacks crackle and drag”.

Cuando atardece miro al vacío, como quien se topa sin remedio con ese lugar al borde, ese espacio liminal entre los despojos al que una está predestinada.

Alguien me dice que ya viví la mitad de mi vida. En mis pensamientos más oscuros, he vivido más de lo que aspiraba. Siento que casi todo a lo que aspiraba a veces parece tan ajeno como el crepúsculo.

Una de mis hipótesis es que viviré hasta los 36,28 años. Si cuento el tiempo de rotación de Plutón desde hoy, me quedarían 6,28 años por vivir.

Esto no me hace sentir esperanzada.

En casa hace rato que no tenemos leche, aunque a mí ya no me gusta tomar leche. Recuerdo que, para sus tratamientos, a Katherine Mansfield le recomendaban tomar leche de cabra.

Me veo en una carta fechada el 16 de febrero de 1918, el año en que Mansfield cumplió treinta años. Ya la escritora estaba enferma de tuberculosis cuando pedía:

“… puedes hacer lo que gustes, pero, por lo que más quieras, no empuñes un martillito y me golpees el corazón, porque se me romperá. No es un corazón de trapo, ni de percal irrompible, y cuando esta tarde le diste golpe tras golpe, dudando de nuestro futuro, me dolió horriblemente”. (Obras. Plaza & Janés, Barcelona, 1959, p. 1167)

Cumplir treinta años y vivir en Cuba es levantarse con un martillito que golpea el corazón como una matraca (instrumento rotor de la música cubana, de la música en español).

A veces creo que la cachimba de mi abuelo es ese martillito: el martillito cotidiano de la comida, del tráfico de comida, del revolico, de las ofertas en Revolico y de la desesperación.

Me golpea el corazón la cachimbita, y en un estribillo pegajoso me dice: “Si ya cumpliste treinta viviendo aquí / te queda poco para huir de este país”.

Katherine Mansfield murió a los 34 años.

No sé a qué edad murió mi abuelo, siempre se ha dicho que lo inscribieron más tarde, aunque también se dijo que lo inscribieron más temprano, para que tuviera edad laboral.

Martica Minipunto murió a los 36,28 años.

I am only thirty

Yo pensaba que los treinta eran una cosa tremenda.

Le pregunté a varias mujeres qué les sucedió a esa edad:

“Me compré una casa”.

“Nació mi hija”.

“Me enamoré”.

“Me fui a un doctorado”.

“Me hice animalista”.

“Filmé mi primer corto”.

“Tuve una cesárea”.

“Nos mataron la gata”

“Nació mi sobrina”.

“Me operé”.

“Me hormoné”.

“Me casé”.

“Me divorcié”.

“Me botaron del trabajo”.

“Me acusaron”.

“Me robaron”.

“Engordé”.

“Aborté”.

“Me hice este tatuaje”.

Cada edad ha de ser una cosa tremenda, pero las emociones son insobornables: no pueden resumirse ni a una edad ni a un amor, menos aún a los amores del tipo plutónico.

Me quedo un rato en el balcón y escucho Us, de Regina Spektor: “They made a statue of us / And put it on a mountaintop / Now tourist come and stare at us”.

Caigo en cuenta de que, antes, yo creía que para el día de hoy ya sabría vivir, pero en realidad estoy perdidísima en “Sebastopol y Bauta”, como decía el hombre-sol. En el 2011 murió mi abuelo; no sé qué ha sucedido en mí durante esta década sin él; diría que he vivido como se vive en el video de Us. He entrado a una habitación y la he decorado con un piano. La habitación va plagándose de intrusos históricos, soldaditos que salen de mi boca, un mapamundi que explota, un ministro con cara de cerdo.

La habitación que ha sido mi vida de los veinte a los treinta, también se parece a The Diabolic Tenant (1909).

Otra forma de llamarle a la muerte o a los cumpleaños podría ser stop trick. Esta técnica de edición cinematográfica es lo más parecido a la magia. En el mismo valor de plano se quita un objeto y se filma sin él: la impresión es que desaparece, pero ha sido un truco, puro artificio.

Una forma de despojo está en lo desaparecido, la ropa interior, los libros y las personas que se esfuman en el mismo plano, se evaporan como por arte de magia, no se sabe a dónde van. Lo impresionante es que el cuadro permanezca “igual”: el pan, la mantequilla y la leche, el borde, el año 1991.

Hoy cumplo treinta años y estoy decepcionada de muchas cosas. Algunas tienen que ver con el país que me dejó mi abuelo, otras tienen que ver con el mundo que nos dejaron.

También me decepciono de mí cada día. Y de las personas que más admiro, cuando traicionan lo que entiendo por justicia.

Lo único que tengo es la lectura, un planeta enano, autoras y amigas que ya vivieron todo esto, una habitación que es el cerebro de mi madre el 18 de febrero de 1991, y la insistencia en la escritura.

Escucho el sonido de la cachimba en mi corazón.

Escucho el sonidito rotor de la cachimba en mi cráneo.

Cachimbita, cachimbita, al borde de mis treinta años, ¿qué golpeas? Risco, luna, gatos, represión, ¿alguna vez tendré hijos?

Quisiera ser feliz, abuelo, pero no sé bien cómo, ni cuándo, ni en qué planos, ni en qué habitaciones.

De la boca no me salen soldados: me salen unos muñecos parecidos al Tocopán de 1991. Me salen barbitúricos, somníferos, acusaciones de dopaje y corazones. Me salen Plutón y Platón.

Expulsadas de mi boca las ganas de cumplir solo treinta, porque no tengo un solo centímetro en mi cuerpo que sea irrompible, y cada cachimbazo me va matando un poco.

Escucho el sonido de mis veinte años, que se acaban de esfumar.

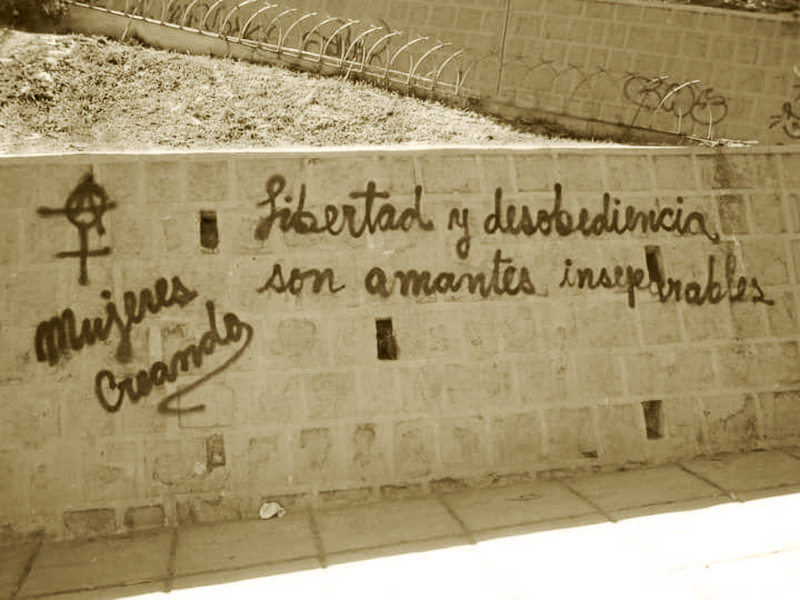

La desobediencia, nunca el cinismo

Lo siento mucho, no soy sorda ni ciega. He visto el manotazo y he escuchado los gritos en una guagua. Creo que es parte del servilismo no reconsiderar nuestros privilegios y ser incapaces de denunciar cuando es preciso. No duermo, no vivo, no amo, no soy feliz con este panorama represivo que se ha intensificado siniestramente.