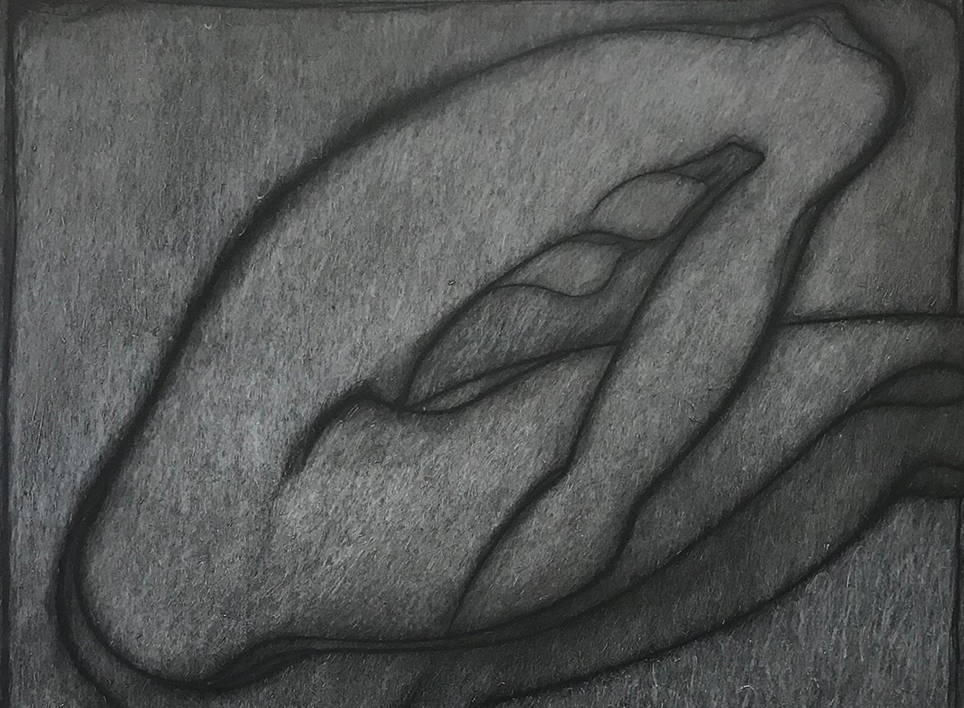

Vuela más alto (Detalle), acrílico y carbón sobre tela, 155 x 117 cm, 2020. Rubén Rodríguez.

A inicios de los 2000 quedé muy intrigado con una muestra personal del pintor, dibujante y grabador cubano Rubén Rodríguez (Cárdenas, 1959) en la galería Villa Manuela de la capital. En aquel entonces, mi curiosidad por la desnudez —como joven investigador y estudiante de Historia del Arte— iba en aumento descontrolado. Fue así que terminé comiendo chocolates en casa del artista y husmeando en su obra para un ejercicio de clases.

En 2008 me animé a cubrir su exposición Camas ocupadas en la Galería Orígenes del Gran Teatro de La Habana para el tabloide Noticias Arte Cubano. Ese textículo, que bauticé “Cuando un grito de auxilio es solicitud de placer”, fue incluido más tarde en el primer capítulo de mi libro El entierro de las consignas (Editorial Hypermedia, 2018).

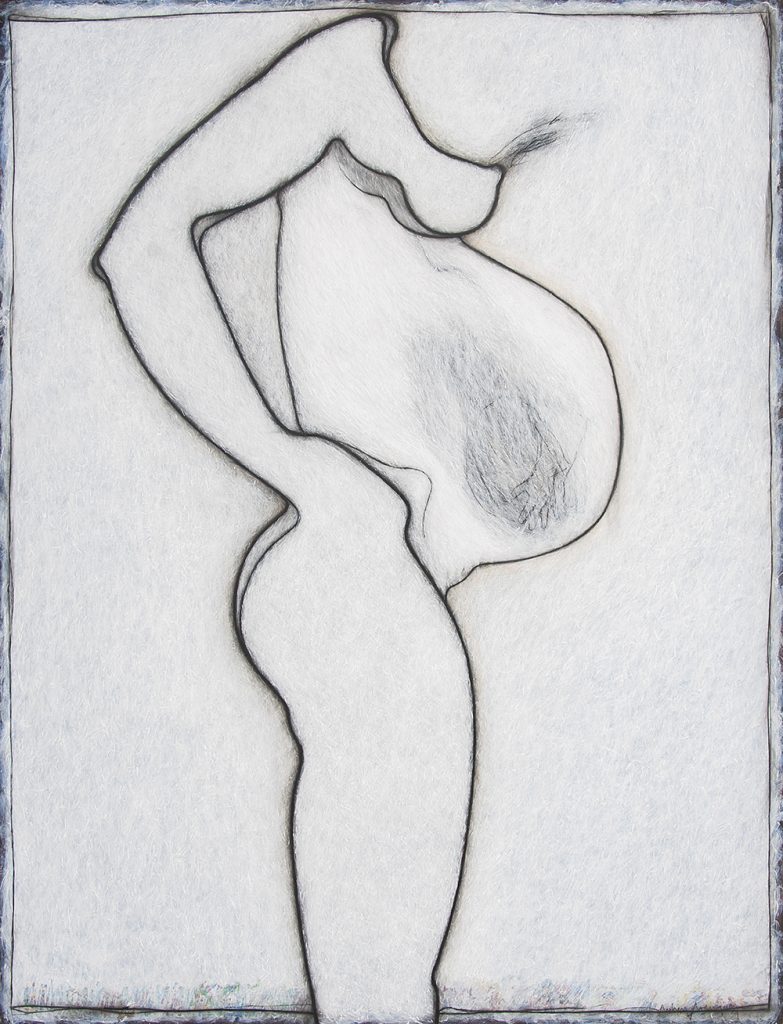

Apenas se sabe, óleo sobre tela, 112 x 80 cm, 2008. Rubén Rodríguez.

Ya ha transcurrido más de una década de nuestro primer encuentro y de esta amistad casual y espontánea, que se reactivó en una fiesta de cumpleaños de su hijo en Miami. Conversando con él, entendí que mi esfuerzo hermenéutico inicial no había dado en el clavo, que me fui por la tangente. Pues había fabricado una historia de burdel, de mujeres solas e indefensas, las cuales el artista proponía como “súbditos del placer”. En ese tono de cachonda obediencia, me referí a sus hembras desnudas como:

“Mujeres de la vida, quizás (ver la maestría de la pose) y también, por qué no, amas de casa que acuden al autoerotismo después de las extenuantes labores domésticas; mientras sus esposos salen con la amante de turno (…) Una jaula habitada por tiernas criaturas en celo, tal vez una posada donde no quedan camas disponibles. El artista nos deja penetrar el espacio de la intimidad como quien va de safari, pero esta vez las presas están quietas. Ellas más que nadie, desean que se produzca el hallazgo”.

Después de este flashback, Rubén me corrige haciendo la anécdota real que inspiró las piezas de aquella exhibición, mientras yo me ruborizo. Resulta que el verdadero escenario había sido un hospital caótico, donde morbosas enfermeras —sin devoción por la ética o el dolor ajeno— aprovechaban su nocturnidad para brindarle sexo furtivo al primer familiar desvelado de algún paciente moribundo que encontraran por el pasillo.

La columna de hoy servirá para vengarme de mi propia ingenuidad con un texto de madurez, examinando la producción más o menos reciente de este pintor cubano, a la luz de temas medulares en su obra. A saber, nociones tan familiares como el erotismo, la adoración a la mujer —en su cualidad totémica— desde el ensimismamiento heterosexual, y otras menos estudiadas como diversidad corporal y tecnologías de género, vigentes en su iconografía. Para ello, me auxiliaré de herramientas básicas del psicoanálisis y los estudios queer, mis charlas miamenses con el artista y valoraciones de colegas que adornan su fortuna crítica.

La mujer pedestal o el extraño caso de las siluetas cortantes

Para inaugurar este análisis, estimo saludable partir de la declaración del artista en su dossier,cuando expresa: “La figura femenina ha sido siempre la protagonista absoluta de mi trabajo, pues admiro y respeto mucho —en tanto hombre y artista— la capacidad de la mujer como fuente de vida y de creación. Entiendo la maternidad como un acto de belleza sublime, unido a la delicadeza y la sensualidad que se desprende del cuerpo femenino desnudo. De ahí la omnipresencia de los senos como símbolo de alimento y fecundidad en mi repertorio visual”.

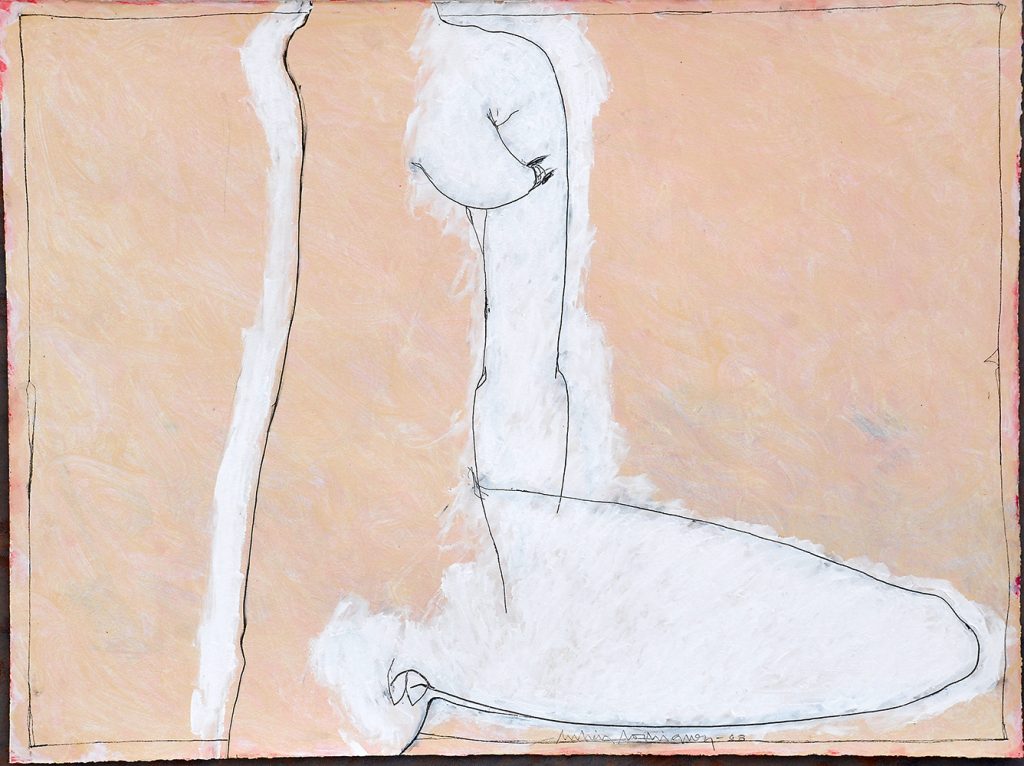

Alba de oro, acrílico sobre tela, 154 x 117 cm, 2017. Rubén Rodríguez.

En primer lugar, me parece sintomático que Rubén haya recurrido a la silueta femenina como principal leitmotiv de su obra —por no decir el único—a lo largo de 40 años de carrera, sin aburrirse, ni retractarse. Ese gesto delata, como mínimo, la cantaleta de una heterosexualidad blindada y prehistórica, una obsesión ideoestética experimentada como neurosis, o una impagable lealtad hacia la figura materna; lo cual pudiera interpretarse como un complejo de Edipo no resuelto.

Según esta teoría psicoanalítica —contemplada por Sigmund Freud en su libro Interpretación de los sueños (1899)—, “el niño desarrolla una gran afinidad con la madre y deposita fuertes cargas libidinales sobre ella, rivalizando con el padre; al cual intenta excluir del vínculo para garantizar el amor exclusivo de su progenitora”. Recordemos que todo esto guarda estrecha relación con la fase oral del período de lactancia, una idea de bienestar que perdura, asociada a la satisfacción y al placer de (m)amar. Pero antes de irme por las ramas o inventarme un relato de incesto culposo, decidí preguntarle a mi tocayo acerca de su infancia, la relación con su madre y las mujeres, en sentido general:

“Mi madre se llamaba Olga. Entre nosotros existía una conexión especial, un entendimiento muy grande, como un secreto mutuo. Ella tenía la capacidad de descifrar mi estado de ánimo, incluso estando lejos. (…) Mi tesis fue una serie de pinturas basadas en fotos que les había tomado a mi madre y a la familia en la playa. (…) Recuerdo que ella hacía embarazos muy malos y que agonizó con las barrigas de mis hermanos menores. Tampoco tenía mucha leche. Debo admitir que mi madre está presente en mi obra. Es un amor no superado. También me criaron mis tías del campo. Somos más de treinta nietos. Yo era el mayor y el más consentido. Siempre he estado rodeado de mujeres (buenas y malas). He sido amado por mujeres. Aunque mis padres nunca se divorciaron”.

No necesito reclinarme en un sofá, ni ponerme espejuelos en ademán de psiquiatra para entender que el punto de partida del repertorio rubeniano descansa en la efigie materna como símbolo de entrega y sacrificio (en su acepción religiosa de virgen inmolada) o como epicentro del universo filial; cuyo recuerdo devino —inmediatamente— en abstracción nostálgica, exvoto, calcomanía, fetiche y popurrí. De tal apego o, mejor dicho, de la angustia de esa separación, brotan imágenes deformes, figuras decapitadas y anónimas, sombras cortantes y grotescas como moldeadas por las contracciones del útero materno.

Sin título (De la serie Cripta), óleo sobre tela, 85 x 120 cm, 1992. Rubén Rodríguez.

A propósito de esta idea, y en fecha tan temprana como 1991, ya el crítico de arte Orlando Hernández advertía dichas preocupaciones temáticas en las piezas de Cripta, la primera exposición personal de Rubén Rodríguez, donde declaraba ese vínculo afectivo como uno de los rasgos distintivos de su poética:

“Todo está encerrado (…) El mundo como almeja. Ostracismo. Su pintura lo mete todo en bolsas. Bolsas oscuras. Sin luz. Su pintura es por eso larvaria, ovular. La vida es un enorme huevo nocturno, solitario. A veces la membrana que lo recubre se estira y toca a otra bolsa vecina. La penetra. Entra. Sale de ella. Y regresa de nuevo a su sitio. Todos los contactos se dan desde el interior de esas bolsas. El exterior es ilusión. Hay siempre otra membrana, otra piel, otra y otra envoltura. Capa sobre capa. Todo es coraza de otra cosa y a la vez la cosa protegida. Refugio concéntrico. Aunque no es solo instinto protector, defensivo, lo que se evidencia en este cosmos a veces asfixiante de Rubén. Su pintura alude a la hermeticidad, pero también a la vitalidad, a la potencialidad, a lo germinativo. No es la muerte quien habita en este sitio tapiado y sin válvulas. Aunque también la muerte ronda. Algo se mueve y late allá adentro. Su obra es un simulacro del claustro materno. La maternidad ocupa un lugar importante en el arte de Rubén. ‘Uno se pasa la vida pariendo. Cuando uno pare pierde algo, se quita algo de uno mismo’. Como en pocos artistas del sexo masculino el sentimiento de la maternidad es una de las obsesiones más persistentes en la pintura de Rubén. Creación. Alumbramiento”.

Orlando ha descrito hermosamente la esencia de una pintura recurrente, endogámica y circular que prioriza la figura del cuerpo femenino, por dentro y por fuera. Asistimos, entonces, a una galería de sujetos disfuncionales, fetos adultos o mutantes que esperan algún tipo de sentencia. Sus vidas son tan frágiles que dependen de un cordón umbilical imaginario.

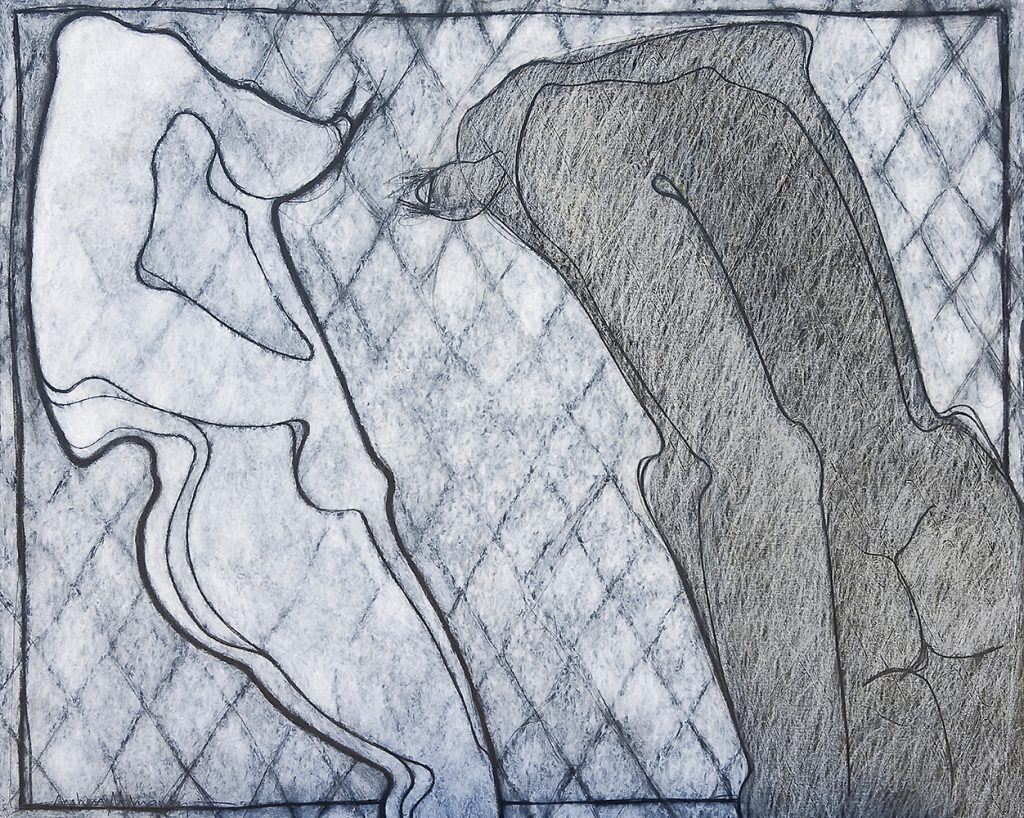

Sin título, óleo y carbón sobre tela, 80 x 100 cm, 2013. Rubén Rodríguez.

Debemos tener en cuenta que estos seres no solo carecen de cabeza y rostro, sino también de pies y manos. En su anatomía desigual, los dedos están proscritos. Las huellas dactilares no existen. Se trata de una cadena de ilusiones antropomórficas o alienígenas, imposibles de rastrear, identificadas solo por su creador.

El propio Rubén explica esta particularidad en su dossier cuando indica: “Como resultado de mi proceso creativo los personajes resultan acéfalos y ambiguos en su aspecto físico, pues me interesa conservar —con discreción— la identidad de mis musas y valoro los límites del deseo individual como estímulo de la imaginación erótica”.

O sea, que el hecho de usar el pincel como navaja de carnicero, para cortar extremidades y suturar muñones, más que una febril pulsión de cirujano se debe a una operación estética, a un ritual de sacrificio, que sirve a la vez como tropo visual y catalizador del erotismo. En cualquier caso, se trata de un acto de delicadeza bastante raro, único.

La teta-ametralladora como síntesis de un vocabulario corporal inédito

Por otro lado, el concepto de feminidad en la poética del artista gira en torno a —lo que he dado en llamar— la teta-ametralladora, esa que escupe sus últimas gotas de leche o de sangre. Es decir, la teta como zona erógena, pero también como biberón marchito, en su circunstancia comestible y elástica, que nos recuerda, por ejemplo, el emblemático cuadro Antropofagia (1929) de Tarsila do Amaral. La teta-chicle sustituye a la cabeza cortada, al tiempo que define actitudes, problemáticas y juicios autónomos; en una metamorfosis continua de pezones de alambrepúa. Le teta-martirizada pasa de ser teta negra a teta múltiple. Pero, eso sí, será siempre una teta caprichosa.

Un día, óleo y carbón sobre tela, 50 x 70 cm, 2009. Rubén Rodríguez.

Para seguir con el psicoanálisis: “cuando el bebé no encuentra el pecho materno, lo alucina”. Según El trauma del nacimiento (1924), de Otto Rank, “en el ser humano adulto siempre perdura la nostalgia del útero materno y jamás se borra el trauma que representa la separación de la madre, un paso inevitable y necesario en el proceso de maduración. Este conflicto se refleja a lo largo de toda la vida en la coexistencia de tendencias progresivas y regresivas”. Es decir, por una parte, necesitamos diferenciarnos del resto, afirmar nuestro Yo, salir afuera, pero por otra, buscamos la seguridad que nos proporciona la familia y la comunidad. Tal como parece indicarnos la pintura de Rubén, según sus propias consideraciones.

Si observamos detalladamente sus corpografías, tropezamos con la cadera cúspide, el contrapposto lascivo, la clavícula en forma de lirio, el estómago vacante y un sinfín de mutaciones; sintaxis corporal que desafía las nociones básicas de anatomía humana. La norma en el universo rubeniano es la malformación, el ligamento y el trazo continuo como manga de camisa de fuerza (chaqueta de manicomio), en un intríngulis complicado e irreversible.

Muralla de vidrio, óleo y carbón sobre tela, 100 x 80 cm, 2013. Rubén Rodríguez.

En este sentido, me parece oportuno rescatar la brillante interpretación lingüística que hiciera Noel Alejandro Nápoles González, en su texto Los eroglíficos de Rubén Rodríguez, cuando propone:

“Rubén deconstruye cuerpos para construir relaciones. Sus fragmentos callados hablan de un entero. Sus identidades perdidas conducen al contrapunto que distingue al ser humano en sí mismo y en su relación con el otro. Las suyas parecen anatomías pero son antinomias. Rubén dibuja la paradoja desafiante que somos. (…) Su alfabeto está hecho de brazos y piernas, senos y sexos, torsos y nalgas que se combinan con cierta libertad para formar sílabas insólitas —como la brazierna o el pierazo— y palabras impronunciables. Todo ello en función de un poema engañosamente sencillo, pero profundamente humano. (…) Rubén Rodríguez contempla el cuerpo desde la orilla del alma. Y lo hace como el viajero inmóvil que ha aprendido el arte de caminar sentado, ese que consiste en reconocer el más allá en nuestro más acá, porque —mirándolo bien— también nosotros somos el horizonte del horizonte”.

Esta excelente contribución permite decodificar el lenguaje creado por nuestro artista de marras, quien ha manifestado al respecto: “Mi obra se define por un trabajo fundamental con la línea de contorno que no solo define los cuerpos en sus complejas hibridaciones, sino que determina el contexto y las circunstancias actuales en las que vivo; al tiempo que representan mi archivo personal de deseos, recuerdos y obsesiones; vinculados a la noción de destino en su calidad de ciclo impredecible y finito”.

A lo que añade: “Por todas estas razones pienso que mi obra resulta enigmática en su simplicidad y su alto nivel de sugerencia, la cual activa en el espectador cuestionamientos de tipo ontológico, relativos a la condición humana y su perenne lucha contra la soledad, así como ideas sobre el amor y el sexo”.

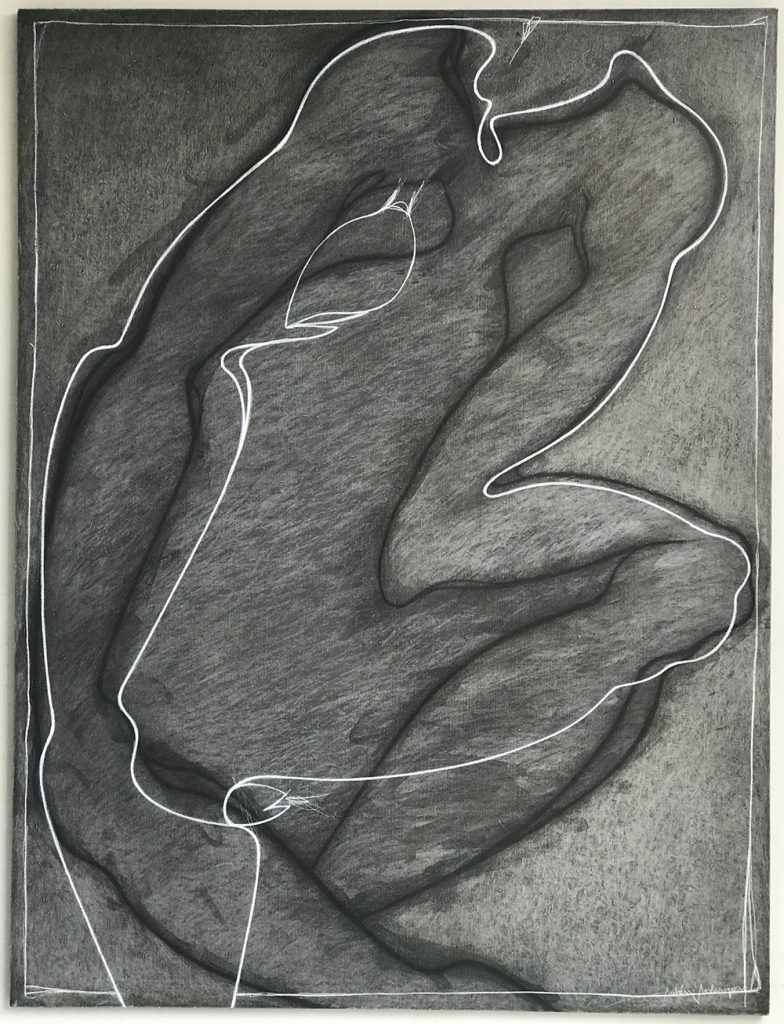

Espíritus ajenos, acrílico y carbón sobre tela, 154 x 117 cm, 2020. Rubén Rodríguez.

Como ha ido sucediendo a lo largo de este ensayo, el psicoanálisis parece tener siempre la respuesta. Así, la noción de “sentimiento oceánico”, acuñada por Romain Rolland, describe con exactitud envidiable la pintura de Rubén; ya que su expresión se refería —originalmente— a “la vivencia de conformar una unidad con el universo (…) ser uno con el todo, sin fronteras, sin límites, como recipiente del resto de las cosas”. Dicho criterio fue utilizado luego por Freud para explicar el “anhelo inconsciente del adulto de regresar al útero materno” y de cierto modo, guarda relación también con la idea de “continuidad” en George Bataille, asociada —en su caso— a la cópula, el orgasmo y la petite mort, que no es para nada ajena a la obra del pintor.

Aquí hay falo encerrado o los ciegos son ustedes

El complejo de Edipo —ese deseo inconsciente de mantener una relación sexual con la madre— conduce al individuo a la angustia de castración. Esta se traduce en el varón en su miedo a perder el falo como castigo por sus deseos incestuosos y posterior actividad onanista. Dicha amenaza, nos dice Freud, “resignifica la vista de los genitales femeninos, o bien la amenaza es resignificada por su visualización; la pérdida de los propios genitales se ha hecho entonces representable”.

Huellas, óleo y carbón sobre tela, 110 x 85 cm, 2018. Rubén Rodríguez.

Para que se entienda, usaré este ejemplo. Durante casi toda mi niñez, como resultado del conflicto edípico, solo alcancé a garabatear mujeres desnudas. Todavía conservo una docena de esos dibujos, que pasaron también por las manos de un psicólogo. Desde luego, no me convertí en pintor. Mis obsesiones derivaron en otra cosa. Todas esas pulsiones sexuales las he ido canalizado a través de una curiosidad confesa por la escritura y el cine, vinculados, por supuesto, a la desnudez como dispositivo cultural, geopolíticas del cuerpo y narrativas del deseo, etcétera. Lo que insinúo con esta aclaración es que cada individuo (artista o no), sale de esa encrucijada psíquica de formas distintas, mientras otros parecen haberse quedado atrapados allí para siempre.

Ya hemos acordado que la mujer es el eje temático en la obra de Rubén, pero en realidad llegamos a esa conclusión a través de una corporalidad esquemática; es decir, de elementos biológicos “históricamente” asociados al sexo femenino, tales como senos, vulvas y nalgas, acentuados por la convención pictórica y generizante de la línea curva. En consecuencia, la mayoría de las imágenes que observamos serán superficies castradas como enunciado de una falta real, simbólica e imaginaria.

Freud nos recuerda que, tanto en la hembra como en el varón, se establece una premisa fálica, cuando advierte: “ambos suponen que todos poseen falo. Pero la diferencia anatómica entre los sexos es una realidad objetiva y contradice constantemente ese supuesto. Sin embargo, al menos por un tiempo las racionalizaciones de los niños les hacen creer que la diferencia se debe a que es más pequeño y no se ve o ya crecerá”. Para la mujer, en cambio, “el complejo de castración marca el ingreso al Edipo. Se sabe ahora castrada, el tiempo le ha develado que no tiene falo y que nunca crecerá, y culpa de ello a su madre, pues es quien la ha fabricado mal”.

Grisel, acrílico y carbón sobre cartulina, 56 x 76 cm, 2008. Rubén Rodríguez.

A estos efectos, resulta curioso que, siendo nuestro pintor un macho alfa —a pesar de esa mirada masculina como dispositivo de género, aplicada al cine por Laura Mulvey, que entroniza a la mujer como objeto de consumo sexual e innumerables fantasías en el patriarcado, palpables en su obra— este apenas represente al hombre. Por ende, no le interesa rescatar su virilidad y mucho menos la figura del pene.

Lo cual confirma mis sospechas sobre cierta angustia o represión fálica, que lo lleva a sublimar los genitales del sexo opuesto; en detrimento de los suyos propios como emblema de control y potencia seminal (fecundadora). Sobre este asunto, Rubén me contó, recientemente, en su estudio de Miami:

“No temo por mi virilidad. Me sé varios trucos y confío en los resultados. Ciertamente en mi obra no se encuentran falos con mucha frecuencia. Si nos ponemos a contar, creo que no llegan a diez. A veces los hago y luego los borro, no me salen bien. Tampoco me interesa mucho la figura masculina. Los falos más evidentes que he hecho están escondidos o van conectados a la tierra como símbolo de fecundidad (…) Existen muy pocas penetraciones en mi obra, así de manera literal. Quizás en mis series de abrazos, el falo está —de cierto modo— omnipresente, pero siempre metamorfoseado, camuflado, resguardado dentro de la mujer. Por ejemplo, Servando Cabrera, que era mi amigo, veía rabos dondequiera, en la forma esbelta de un cuello, en la virilidad de un antebrazo y así sucesivamente en casi todas las extremidades, que son unos de los elementos visuales más fuertes que hay. Él me enseñó, y eso lo aprendí bien, que el cuerpo se repite (…) Por eso, cuando quiero pintar un hombre, me baja el fantasma de Servando. Él me decía que ‘el macho es el más bonito entre los animales: el gallo, el león…’ y yo le contestaba: ‘Ah, tú no sabes de jevas’. Por otra parte, el semen del hombre es el que supuestamente da la vida, pero para mí es más importante la otra mitad, ese cuerpo de mujer que nos (ama)manta”.

Siembra, óleo sobre tela, 40 x 60 cm, 2011. Rubén Rodríguez.

Después de conocer esta opinión, no solo entiendo que Rubén esconde el falo propio y el falo comunitario (que no lo asoma en su obra), pero no por pudor, sino como inexplicable acto de firmeza y seguridad en sus habilidades sexuales y amatorias. Lo cual explica el hecho de que tampoco haya trabajado el homoerotismo de filiación gay masculina en su pintura.

En este caso, veo una suerte de atentado simbólico al machismo insular (ese burdo alarde de testosterona), al tiempo que representa una negación del cargante rol social de proveedor y líder dominante, androcéntrico. Se me ocurre entonces que a Rubén hay que leerlo al revés, desde la contención, el respeto, la delicadeza. O lo que es lo mismo, desde la psicología femenina, una caballerosidad rococó o una moral esencialmente conservadora. Veamos qué respondió este campeón (criado y amado por mujeres), cuando le pregunté sobre morbosidad y fetichismo:

“En primer lugar, considero que debe haber sensibilidad a la hora de la intimidad. Deben existir juegos, preámbulos, el placer de la conversación… Esto no quiere decir, que no haya momentos en que se desarrolle más lo instintivo que lo racional. No soy un tipo especialmente morboso. Todo lo contrario. No necesito de ningún instrumento ni juguete. Me basta con… las manos, los pies… nada peligroso, ni artificial. A mí no me gustan los tríos. Yo he hecho esas pruebas y casi siempre se te sube el animal (…) No me gusta ver dos mujeres besándose. Quizás en otra vida era un loco o una loca, pero todavía no. Soy más del hombre y la mujer (solos en su privacidad). Me gustan las trigueñas. No me llaman la atención los ojos azules. Nunca he podido trabajar con una mujer desnuda. Ese es un momento de tensión que me saca de mis cabales. Generalmente tomo fotografías que luego utilizo. Cuando no hago eso, entonces pinto de memoria. (…) Me gusta el olor del sexo. El olor del orgasmo femenino se sale por los poros. Las piernas de las mujeres me matan”.

Sombra atada, óleo y carbón sobre tela, 154 x 117 cm, 2015. Rubén Rodríguez.

De aquí podemos colegir que Rubén representa el sexo en su aspecto utilitario y reproductivo, más que en su naturaleza recreacional y promiscua. Desmitificamos así la figura del pintor siniestro, retorcido y sadomasoquista con el que pudiera vincularse su repertorio y su nombre.

Sobre este tipo de expectativas erróneas, asociadas a su trabajo me comenta: “Tú no necesitas ser un pervertido para ser un artista erótico. Servando Cabrera tenía una vida metódica y la gente pensaba que era un libertino, simplemente, por el hecho de ser homosexual. Hay paisajistas que son unos depravados y no lo expresan en su obra. Hay abstractos que son muy cochinos y no ves nada sexual en su pintura. Rocío García es mujer, lesbiana, y pinta hombres desnudos”. O sea, que hay una tendencia generalizada a ver en el arte que se vale del cuerpo, un espejo exacto de la orientación sexual y estilo de vida de los artistas, pero no siempre es así.

El cuerpo inter/tran(s)exual: (pos)figuraciones y (semi)ajustes del canon

Si hacemos una lectura más contemporánea del cuerpo —como es ahora mi capricho, ojalá y también humilde aportación— los personajes desnudos de Rubén Rodríguez, no son exclusivamente femeninos; a despecho de una voluntad autoral prácticamente unívoca.

Ya habíamos hecho referencia a la indefinición plástica de sus figuras, a su aspecto ambiguo e inclasificable. Lo que de cierta forma me estimula a interpretar la obra como un campo abierto de signos culturales; a la luz de los estudios queer, la constitución de orientaciones sexuales e identidades de género no binarias, inconformes y antihegemónicas.

A ese nuevo paradigma corporal del siglo XXI, se le pudieran sumar operaciones estéticas y otras de reasignación de sexo, cambios producidos por terapias de tratamiento hormonal, así como la visualidad andrógina, travesti, hermafrodita y transexual; en una amalgama infinita de expresiones orgánicas, del deseo y los afectos humanos. Esto no desvirtúa la obra en cuestión. Por el contrario, la expande y le da alas, mientras dirigimos la mirada hacia indicios gráficos, que le abren la puerta a una hipótesis más inclusiva.

Sin título, óleo y carbón sobre tela, 50 x 70 cm, 2009. Rubén Rodríguez.

Si bien la pintura de Rubén se inscribe en esa larga tradición pictórica del desnudo femenino: Tiziano, Carracci, Rembrandt, Botticelli, Rubens, Manet, Degas, Picasso, Botero (ejecutada por hombres); pienso que desde el punto de vista estilístico está más cerca del trabajo de Amedeo Modigliani, Toulouse-Lautrec, Egon Schiele, Francis Bacon, Oswaldo Guayasamín, e incluso, de las esculturas de Henry Moore.

Pero al igual que sucedió con la controversial pintura Desnudo descendiendo una escalera No. 2 (1912)de Marcel Duchamp —cuyo título original en francés fue registrado bajo un sustantivo masculino o neutral—, los espectadores en su mayoría daban por seguro que era un desnudo femenino. En realidad, sabemos que no se trata de una mujer, ni de un hombre, al menos en un sentido tradicional, sino de la captura en movimiento de una figura sin género específico, sin límites, sin etiquetas. A estos efectos, Jean Baudrillard, en su ensayo De la seducción, explica:

“La sexualidad es una estructura fuerte, discriminante (…) De nada sirve, en el interior de esa estructura, querer hacer pasar lo femenino al otro lado de la barrera y mezclar los términos —o la estructura sigue igual: todo lo femenino es absorbido por lo masculino— o se hunde, y ya no hay ni femenino ni masculino: grado cero de la estructura. Eso es lo que hoy se produce simultáneamente: polivalencia erótica, potencialidad infinita del deseo, ramificaciones, difracciones, intensidades libidinales (…) todas se conjugan tras la efervescencia del paradigma sexual, hacia la indiferenciación de la estructura y su neutralización potencial (…) Lo femenino no es lo que se opone a lo masculino, sino lo que seduce a lo masculino”.

Con su sombra, óleo sobre tela, 180 x 130 cm, 2012. Rubén Rodríguez.

Rubén, a pesar de estar muy seguro de lo que pinta, cuando menciono este asunto, me dice con timidez: “Uno como ser humano tiene de hombre y de mujer. Creo que existe una dualidad, cierta ambivalencia. Un cuerpo de mujer puede ser o puede convertirse también en el de un hombre. Aquí habría que remontarse a la Biblia (Eva salida de una costilla de Adán). Entonces es cuando se nos forma el reguero”.

Inmediatamente agrega: “A la hora de procrear se siente placer. En ese instante todo se funde. De esa manera es que surgen imágenes mixtas en mi obra, una simbiosis que propone genitales y zonas erógenas, totalmente insólitos, como la teta-pene, el pene-vulva, la teta-testículo, los cuales cohabitan el(los) cuerpo(s). No los podemos separar”.

En este punto no puedo estar más de acuerdo. Al final hemos transitado de la madre hierática y protectora (resultante del complejo de Edipo), a la mujer como sujeto deseante y superficie castrada, para aterrizar felizmente sobre una corporalidad flexible, abierta, colectiva, genérica y transocial; donde vulvas y penes participan de un juego de ocultamientos en una mascarada que le sonríe a la diversidad.

Como diría también Baudrillard: “Lo femenino seduce porque nunca está donde se piensa”. Atribuirle ese privilegio a la mujer sería un dislate tan grande, como pensar que la intermitencia sexual masculina es un indicador obligado de calamidad o minusvalía.

Cópula final: de la opinión abultada al poema conciliador

Creo, que lo más importante de este acercamiento amistoso a la pintura de Rubén Rodríguez, es que —como dijera Rufo Caballero, en su texto Desagravio del siervo— “[Él] ha hecho del cuerpo humano una catedral, un dispositivo semántico (…) Si bien nos cautivó siempre la verticalidad con que aquel muchacho de los ochenta, exponía a los cuatro vientos una obra densamente erótica (…) no nos dimos cuenta ni por asomo de que era y sigue siendo uno de los mejores pintores cubanos de los últimos veinte años, y uno de los grandes exponentes del tratamiento del erotismo en el arte cubano de todos los tiempos.”

Rubén Rodríguez en su estudio de Miami, 2021. Foto: Rubens Riol.

En cuarenta años de trayectoria, Rubén Rodríguez ha realizado casi treinta exposiciones personales y ha participado en más de un centenar de muestras colectivas en Cuba y en el extranjero. En 2007 fue merecedor de la Distinción por la Cultura Nacional como reconocimiento a su trabajo pictórico y a la excelencia de su obra gráfica, a lo cual se suman varios años entregado a la docencia, formando generaciones de artistas y grabadores en el Instituto Superior de Arte (ISA), así como en el Taller Experimental de Serigrafía “René Portocarrero” en La Habana.

Después de esa conclusión justa y exacta, recordé un poema de Charles Bukowski, que resume mejor que yo las inquietudes de esta pintura refinada, lúbrica, angustiosa, interpelante y sexy:

El beso, acrílico sobre tela, 150 x 130 cm, 2012. Rubén Rodríguez.

A solas con todo el mundo

La carne cubre el hueso

y dentro le ponen

un cerebro y

a veces un alma,

y las mujeres arrojan

jarrones contra las paredes

y los hombres beben

demasiado y nadie encuentra al otro

pero siguen

buscando

de cama

en cama.

La carne cubre

el hueso y la

carne busca

algo más que

carne.

No hay ninguna

posibilidad:

estamos todos atrapados

por un destino

singular.

Nadie encuentra jamás

al otro.

Los tugurios se llenan

los vertederos se llenan

los manicomios se llenan

los hospitales se llenan

las tumbas se llenan

nada más se llena.

El sigilo de los hombres-sin-sonrisa

“A todos los que estamos confinados aquí nos ponen nombres de puta hambrienta con guion bajo, para mantener nuestra identidad siempre a raya”. (Una distopía sexual pospandémica, doscientos años después del primer brote de COVID-19, en una institución penal para mutantes gays que suspiran por un beso).