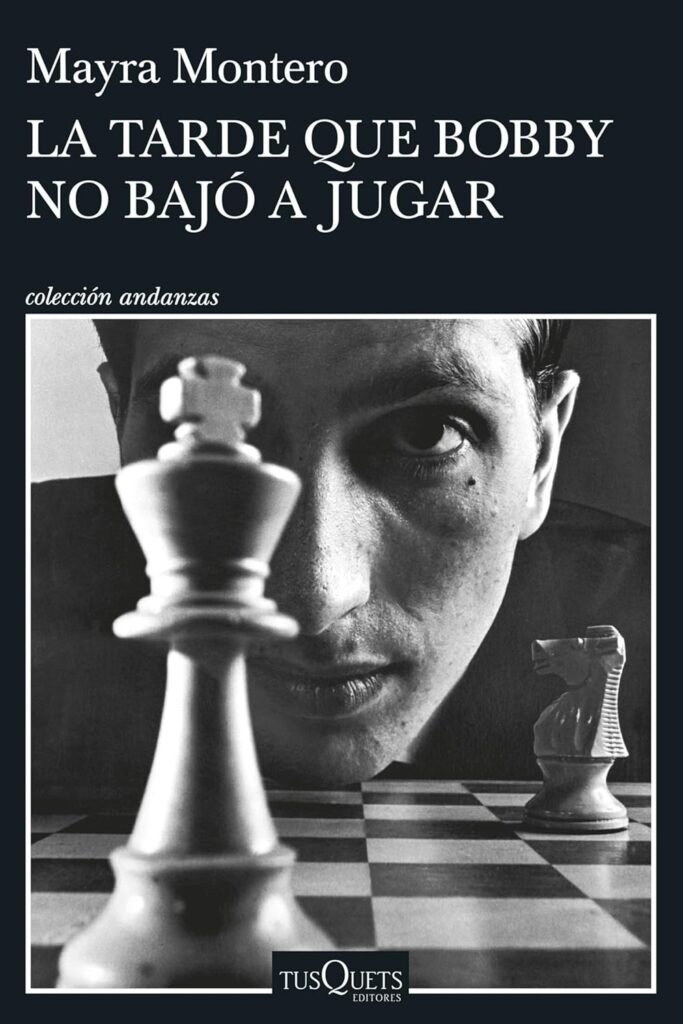

‘La tarde que Bobby no bajó a jugar’, de Mayra Montero (Tusquets, 2024).

No es una novela de ajedrez. No tiene nada que ver con Nabokov o con Zweig —al menos no en el sentido que espera el lector—, no hay en ella una sola partida descrita en detalle, como suele ser la regla del género, para satisfacer la neurosis del aficionado.

Es el relato de un judío tan escrupuloso con el shabat que prefiere quedarse en su habitación, como los padres del desierto, hasta que la tentación venga a buscarlo. La tarde de 1966 que Bobby Fischer no bajó a jugar y se quedó en su habitación del hotel Habana Libre se le apareció una nínfula de 14 años. Él tenía 23.

La existencia de una Lolita en Nueva Inglaterra era un suceso y un escándalo; La Habana de los años 60 era una ciudad para arrebatar a cualquier Humbert Humbert. Intentó explicárselo hace varias semanas a la prensa española Mayra Montero, pero no la entendieron.

En la Península —patria de pacatos y correctos, cuando quiere— nadie comprendió que la novelista cubana contara su aventura con el ajedrecista con total desenfado. Como ocurrió con Vladimir Nabokov, lo que más molesta de la novela, que no tiene ni una sola escena de sexo espumoso —y Montero sabe narrarlas con deleite—, ni violaciones o lamentos, es la inocencia con que se narra el encuentro.

Montero esperó a ser “vieja, viuda y huérfana” para contar lo que, asegura, fue su toqueteo idílico con Fischer cuando era una jovencita. En la novela, que entrelaza dos tramas —la de la nínfula y la de una suerte de Humbert Humbert, relojero polaco y habanero—, Mayra es Miriam, hija de una madre loca y con muy poco apego al ajedrez. Tiene un grupo de amigas, que la eligen para infiltrarse en el Habana Libre y pedirle a Bobby Fischer lo que el relojero no se atreve: su firma sobre un viejo tablero.

Si el polaco, Marek o Mario —un hombre frustrado, pero no amargo—, no quiere ver a Fischer es porque, en tiempos mejores, cuando el genio era un niño y viajó por primera vez a La Habana, tuvo un amorío con su madre, Regina Wender.

Esos relatos paralelos, sus cruces y diferencias, marcan el ritmo en la novela. Mario y Miriam, Bobby y Regina, blancas y negras, solo en esa oposición —un verdadero combate a muerte— el aficionado al ajedrez será complacido. De los golpes, los famosos palos que da la vida, parece escapar Miriam; pero Mario, reparador de intrincados mecanismos, no se salva.

Al fin y al cabo, estamos en Cuba, y La Habana de Fidel Castro —que se cierne sobre la aventura como El Coco, como el Tío Malvado— no es la de los años 50, cuando Mario conoce a Regina y se enreda con ella asumiendo que es el amor de su vida y no una mujer extraña y predestinada a seguir a Bobby, hasta que él se desembarace de esa carga y de su propia vida.

El Fischer de Mayra Montero, claro, es incluso agradable. No se parece en nada al hombre que acabó elogiando a Al Qaeda por su ataque terrorista a Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. Un autor criticaba a Thomas Bernhard por haber convertido a Glenn Gould en una suerte de villano metafísico en El malogrado; Mayra Montero, sin embargo, hace de Bobby Fischer un hombre capaz de dulzura, aunque pese más en él la oscuridad.

De hecho, una maldición o axioma persigue a los protagonistas. La pronunció un chamán inuit en presencia del explorador Knud Rasmussen: “Es la luz la que deforma al espíritu por cierto tiempo, corto o largo, y solo entonces, al exhalar el último suspiro, comprendemos que en la oscuridad está la razón”.

En lengua inuit, oscuridad e infinito suenan igual, hace notar Montero.

La tarde que Bobby Fischer no bajó a jugar comparte linaje con las mejores novelas sobre nínfulas, que tienen en Nabokov a su santo patrón y en Cabrera Infante su dios local. Sin embargo, Montero logra que su Miriam sea encantadora —el lector se enamora, desde luego, de ella—, no como las indeseables de Cuerpos divinos y La ninfa inconstante, que nadie soporta más allá del one night stand.

Miriam no solo logra su cometido —que Bobby firme el tablero, tabla de salvación del polaco— sino que acaba siendo feliz y haciendo feliz al lector.

Su carácter indómito, su voluntad de no ser aplastada por ese país que se va erosionando en silencio, su comprensión de lo que significó su pasión por Fischer, una pasión destinada a no progresar, sino a resurgir en la escritura, la hace diferente de otros protagonistas de Montero, como el inolvidable Andrés Yasín de El capitán de los dormidos.

En sus novelas, el contacto con un ser desapegado y solitario es un aprendizaje. “Así se crece, hijo”, dice el padre de Yasín para ayudarlo a vivir.

Lograr la felicidad del hombre infeliz, suavizar los surcos de la frente, sentir la vida con las manos —los tres exergos del libro sobre Fischer— se cumplen en la novela.

Hay otra cualidad: el retorno a Cuba, a la memoria de Cuba, de una autora que vive en Puerto Rico desde hace décadas.

La gran lección de Montero es hacer gran literatura —incluso literatura histórica— sin recaer en los vicios habituales de los novelistas de la Isla. Es no solo una maestra del arte narrativo, sino de la literatura que solo le debe algo a sí misma, no a un país ni a un catálogo de salaciones como el cubano.

Que nadie abra el libro para preguntarle, como hizo Bobby Fischer con su nínfula: Did the Russians send you?

* Imagen de portada: Robert Fischer vs. Boris Spassky. XVII Olimpiada, La Habana, 14 de noviembre de 1966.

Las diez sorpresas de la guerra

Por Emmanuel Todd

Emmanuel Todd predijo 15 años antes la caída de la URSS. En su último libro vaticina, como un hecho inevitable y en curso, la derrota de Occidente.