Poco he hablado del presidio de mi padre. Recuerdo que en la secundaria Camilo Cienfuegos Gorriarán, del Cerro, nos pidieron poner en un papelito de esos de comprobación escrita si alguno de nuestros familiares estaba o había estado preso. Y yo, que no sé mentir, que me pongo nerviosa solo de pensar una mentira; yo, que le dije a todos mis amiguitos en mi cumpleaños número 7 que mi madre tenía un restaurante (ilegal) en la casa, porque no podía con el peso del engaño; yo, ese día, sentí el dolor en mis tripas.

Con mis ojos fijos en el papelito de bordes irregulares, rasgado de una hoja mayor, decidí ser consecuente y escribir el nombre de mi padre. Esa tarde, cuando llegué a casa, con una mezcla de sentimientos (entre los cuales la culpa ganaba la carrera por photo finish), conté lo sucedido.

A mi padre le faltó nada para darme la medalla a la mejor hija del mundo. Así de orgulloso estaba de su historia.

Mi padre siempre disintió de todo. Incluso de sí mismo. A principios de los 80 el DTI desplegó la Operación Adoquín, que llevó injustamente a la cárcel a muchísimos artesanos que vendían sus piezas en la Plaza de la Catedral, y mi padre fue uno de ellos. Aun cuando llevaba tiempo sin ejercer como artesano, estaba en una lista de esas que en Cuba es como si firmaras una membresía de por vida. En la madrugada de un día entre semana cualquiera, la casa de mi familia fue sometida a un registro. Como única prueba de los delitos de mi padre, encontraron un recorte viejo de cuero y un altar espiritual perteneciente a mi bisabuela, que él guardaba como pequeños tesoros.

Luego del juicio sumarísimo en el que el negro pequeñoburgués de maneras raras, y de prosa aún más rara, que fue mi padre no tuvo derecho a réplica; luego de toda la injusticia, vinieron dos años en el Combinado. Yo no había nacido cuando eso, pero los cuentos de cocodrilos sin dientes, de celdas de castigo, de socios del Tanque, poblaron la mitología familiar para siempre. Ahí están, como prueba hermosa y sombría, las cartas que mi padre enviaba a mi madre desde la prisión.

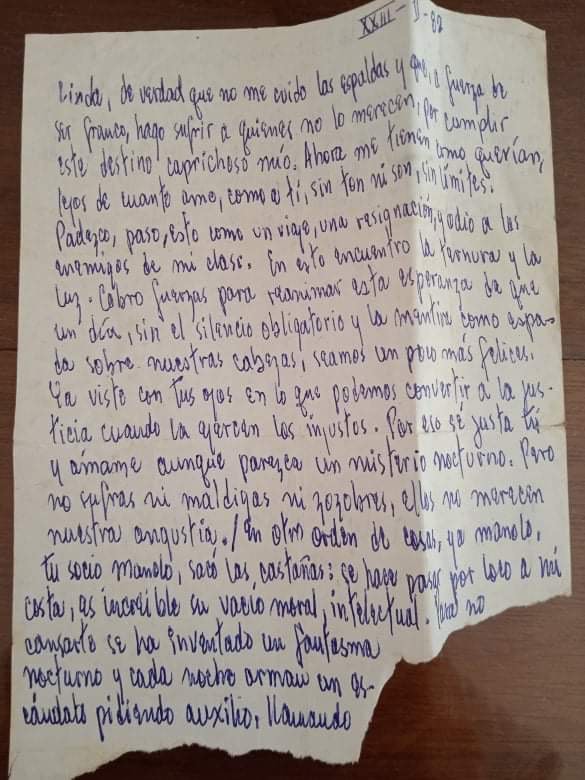

XXIII-V-82

Linda, de verdad que no me cuido las espaldas y que, a fuerza de ser franco, hago sufrir a quienes no lo merecen, por cumplir este destino caprichoso mío. Ahora me tienen como querían, lejos de cuanto amo, como a ti, sin ton ni son, sin límites.

Padezco, paso, esto como un viaje, una resignación, y odio a los enemigos de mi clase. En esto encuentro la ternura y la luz. Cobro fuerzas para reanimar esta esperanza de que un día, sin el silencio obligatorio y la mentira como espada sobre nuestras cabezas, seamos un poco más felices.

Ya viste con tus ojos en lo que podemos convertir a la justicia cuando la ejercen los injustos. Por eso sé justa tú y ámame, aunque parezca un misterio nocturno. Pero no sufras ni maldigas ni zozobres, ellos no merecen nuestra angustia.

Mi padre tenía 35 años cuando escribió esta carta a mi madre. Sé lo que es eso. Tener 35 años, digo. Pero la diferencia entre mi padre y yo es que a esta edad yo no sé, no tengo idea, de lo que es perderme la luz del día por otra razón que no sea una resaca o una noche fantaseando con mis crushes más de lo que el cuerpo puede aguantar.

Treinta y cinco años y a la sombra. Inocente y a la sombra, mi padre. No sé qué haría si esa fuera, súbitamente y sin derecho a respuesta, mi suerte.

Llevo mucho tiempo pensando en la vida de mi padre. En lo que hubiera sido su vida si un evento como la prisión no la hubiera atravesado. En los verdaderos motivos que lo llevaron a la cárcel.

Pienso en los amigos de mi padre, que se reunían a disertar, a debatir peligrosamente en la sala de la casa de Ayestarán. Muchos han muerto ya, como el poeta disidente Esteban Luis Cárdenas, que saltó de un cuarto piso a la embajada de Argentina para pedir asilo político, con tan mala suerte que, mientras caía, allá por el extremo sur del continente estaba ocurriendo un golpe de Estado que anulaba toda posibilidad de libertad para él. ¡Y toma Combinado pa’ ti también, mi hermanaldo! O, más tarde, Victoria (Vicky) Ruiz-Labrit, disidentísima ella a más no poder.

Mi padre no fue preso por un pedazo de cuero y unos cuantos vasos de agua con una cruz adentro. Eso para mí hoy está más que claro. Pienso, también, en aquel amor de Jacinto, mi padre negro (disidente, presidiario) por Dania, mi madre blanca (exprincesa de un pequeño imperio patatero, secretaria del PCC).

Leo la historia de mi padre como leo las historias de Luis Manuel Otero Alcántara, de Denis Solís, del Funky, de Manuel Cuesta Morúa (hay que decir sus nombres), de Juan Gualberto Gómez, Antonio y todos los Maceo.

Pienso en las historias de los disidentes que han puesto y ponen a diario sus cuerpos negros al servicio de lo que saben justo.

Pienso en mi padre y en cómo vivió su vida y no puedo más que sentir orgullo. Quizá el mismo que sintió él aquella tarde cuando volví de la escuela. Un orgullo demasiado grande que me hace llorar desde el mismísimo centro de mi pecho mestizo.

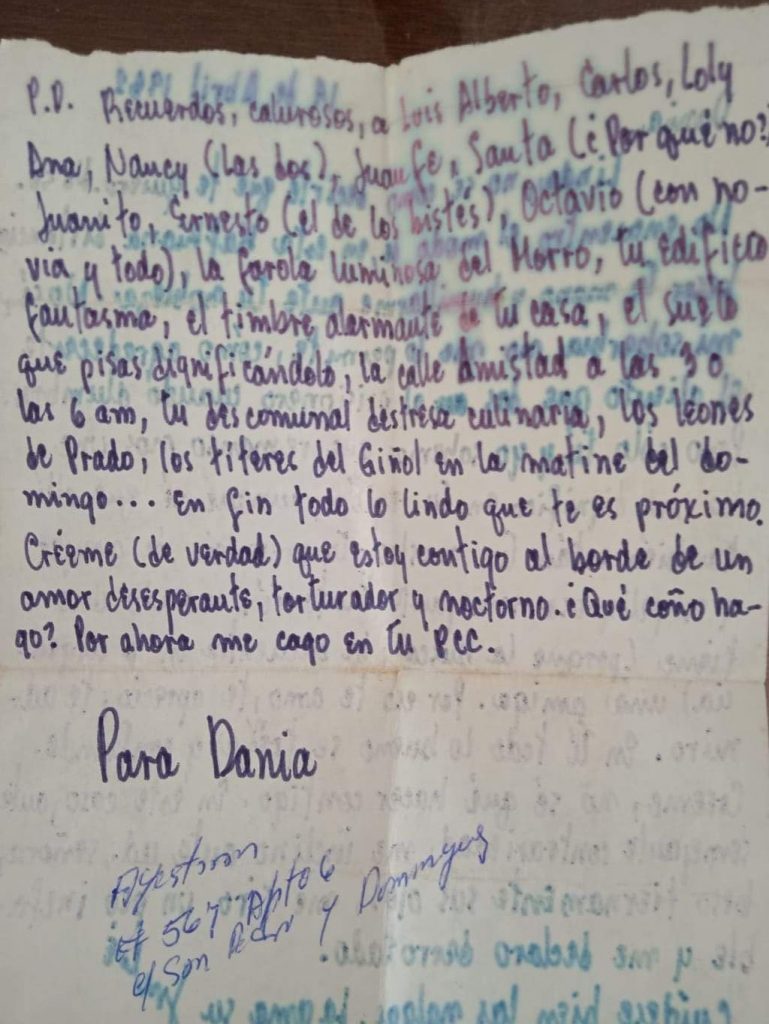

Para Dania

P.D. Recuerdos calurosos a Luis Alberto, Carlos, Loly, Ana, Nancy (las dos), Juanfe, Santa (¿por qué no?), Juanito, Ernesto (el de los bistés), Octavio (con novia y todo), la farola luminosa del Morro, tu edificio fantasma, el timbre alarmante de tu casa, el suelo que pisas dignificándolo, la calle Amistad a las 3:00 o 6:00 a.m., tu descomunal destreza culinaria, los leones de Prado, los títeres del Guiñol en la matiné del domingo… En fin, todo lo lindo que te es próximo. Créeme (de verdad) que estoy contigo al borde de un amor desesperante, torturador y nocturno. ¿Qué coño hago? Por ahora, me cago en tu PCC.

La opción más improbable

El garrote y la mordaza no son la salida, como no lo son una insurrección o una intervención extranjera que aquí casi nadie desea. De modo que se hace indispensable aprender a convivir, a construir consensos; y reservar palabras como “enemigo”, “mercenario” y “traidor” para quien de veras las merezca.