En un principio, internet parecía algo bueno. “Me enamoré de internet la primera vez que lo usé en la oficina de mi padre y pensé que era LO MÁXIMO”, escribí, cuando tenía diez años, en una subpágina de Angelfire titulada “La historia de cómo Jia adquirió su adicción a la web”. En un cuadro de texto superpuesto a un horrible fondo violeta, continuaba:

Pero eso fue en tercero de primaria, y lo único que hacía era visitar páginas de Beanie Babies. En casa teníamos un ordenador viejo y asqueroso, así que no teníamos internet. Hasta AOL me parecía un sueño lejano. Luego conseguimos un ordenador nuevo, de última generación, durante las vacaciones de primavera del 99, y por supuesto venía con todas esas cosas de demostración. Así que por fin tuve AOL y me quedé completamente fascinada con el milagro de tener un perfil, de chatear y mandar mensajes instantáneos.

Después —escribí— descubrí las páginas personales. (“¡Me quedé asombrada!”). Aprendí HTML y “pequeños truquitos de Javascript”. Creé mi propio sitio en Expage, una plataforma para principiantes, eligiendo colores pastel y luego cambiando a un “tema de noche estrellada”. Cuando se me acabó el espacio, “decidí mudarme a Angelfire. Guau”. Aprendí a crear mis propios gráficos. “Todo esto fue en el transcurso de cuatro meses”, escribí, maravillada por la rapidez con que evolucionaba mi ciudadanía digital a los diez años. Recientemente había vuelto a visitar los sitios que me habían inspirado entonces, y me di cuenta de “lo idiota que fui al asombrarme con eso”.

No tengo ningún recuerdo de haber empezado este ensayo hace dos décadas, ni de haber creado esa subpágina en Angelfire, que encontré buscando rastros tempranos de mí misma en internet. Hoy está reducida a su esqueleto: su página de inicio, titulada “THE VERY BEST”, muestra una foto en sepia de Andie, de Dawson’s Creek, y un enlace muerto a un nuevo sitio llamado “THE FROSTED FIELD”, que es “¡MEJOR!”. Hay una página dedicada a un GIF parpadeante de un ratón llamado Susie y una “Página de letras geniales” con una pancarta en movimiento y las letras de “All Star”, de Smash Mouth, “Man! I Feel Like a Woman!”, de Shania Twain, y la canción de réplica “No Pigeons”, de Sporty Thievz. En una página de preguntas frecuentes —sí, había una página de preguntas frecuentes— escribí que había tenido que cerrar mi sección de muñecas animadas personalizables, ya que “la respuesta ha sido enorme”.

Parece que construí y usé ese sitio de Angelfire durante unos pocos meses de 1999, justo después de que mis padres compraran un ordenador. Mi desquiciada página de preguntas frecuentes especifica que el sitio se abrió en junio, y una página titulada “Diario” —que proclama “voy a ser completamente sincera sobre mi vida, aunque no entraré demasiado en pensamientos personales”— contiene entradas solo de octubre. Una comienza: “Hace tanto CALOR fuera, y he perdido la cuenta de las veces que me han caído bellotas en la cabeza, quizá de puro agotamiento”. Más adelante, escribí, de manera bastante profética: “¡Me estoy volviendo loca! ¡Literalmente soy adicta a la web!”.

En 1999, pasar todo el día en internet se sentía distinto. Esto era cierto para todo el mundo, no solo para los niños de diez años: era la era de You’ve Got Mail, cuando parecía que lo peor que podía ocurrirte en línea era enamorarte de tu rival de trabajo. Durante los años ochenta y noventa, la gente se reunía en foros abiertos atraída, como mariposas, por los charcos y las flores de la curiosidad y el conocimiento ajenos. Los grupos de noticias autorregulados, como Usenet, fomentaban debates animados y relativamente civilizados sobre exploración espacial, meteorología, recetas o discos raros. Los usuarios daban consejos, respondían preguntas, forjaban amistades y se preguntaban qué llegaría a ser ese nuevo internet.

Como había tan pocos motores de búsqueda y ninguna plataforma social centralizada, el descubrimiento en los primeros tiempos de internet ocurría sobre todo en privado, y el placer existía como una recompensa solitaria en sí misma. Un libro de 1995 titulado You Can Surf the Net! enumeraba sitios donde se podían leer críticas de cine o aprender artes marciales. Recomendaba seguir unas normas básicas de etiqueta (no escribir en mayúsculas, no desperdiciar el costoso ancho de banda ajeno con publicaciones demasiado largas) y animaba a sentirse cómodo en ese nuevo mundo (“No te preocupes —aconsejaba el autor—. Tienes que cagarla mucho para que te linchen”).

Por esa época, GeoCities empezó a ofrecer alojamiento de páginas personales para padres que querían montar sitios sobre golf o niños que construían santuarios brillantes y parpadeantes dedicados a Tolkien, Ricky Martin o los unicornios, casi siempre coronados con un libro de visitas rudimentario y un contador de visitas verde y negro. GeoCities, como el propio internet, era torpe, feo, apenas funcional y estaba organizado en vecindarios: /area51/ era para la ciencia ficción, /westhollywood/ para la vida LGBTQ, /enchantedforest/ para los niños y /petsburgh/ para las mascotas.

Si salías de GeoCities, podías pasear por otras calles de aquel pueblo en expansión de curiosidades. Podías recorrer Expage o Angelfire, como yo hacía, y detenerte en la avenida donde los diminutos hámsteres animados bailaban. Había una estética incipiente: texto parpadeante, animaciones toscas. Si encontrabas algo que te gustaba, si querías pasar más tiempo en alguno de esos vecindarios, podías construir tu propia casa con marcos HTML y empezar a decorarla.

A este periodo de internet se le ha llamado Web 1.0, un nombre que se entiende retrospectivamente a partir del término Web 2.0, acuñado por la escritora y diseñadora de experiencias de usuario Darcy DiNucci en un artículo titulado “Fragmented Future”, publicado en 1999. “La web que conocemos ahora —escribió—, que se carga en una ventana del navegador en pantallas esencialmente estáticas, es solo el embrión de la web que vendrá. Están empezando a aparecer los primeros destellos de la Web 2.0… La web se entenderá no como pantallas de texto y gráficos, sino como un mecanismo de transporte, el éter a través del cual ocurre la interactividad”. En la Web 2.0 —predijo— las estructuras serían dinámicas: en lugar de casas, los sitios serían portales por los que circularía un flujo cambiante de actividad —actualizaciones de estado, fotos—. Lo que hicieras en internet estaría entrelazado con lo que hicieran los demás, y las cosas que a otros les gustaran serían las que tú verías. Las plataformas de la Web 2.0, como Blogger y Myspace, hicieron posible que quienes antes solo observaban el paisaje comenzaran a generar su propio escenario personalizado y en constante transformación. A medida que más personas empezaron a registrar su existencia digitalmente, una afición se convirtió en un imperativo: había que registrarse digitalmente para existir.

En un artículo publicado en The New Yorker en noviembre de 2000, Rebecca Mead perfilaba a Meg Hourihan, una de las primeras blogueras, conocida como Megnut. En solo dieciocho meses, observaba Mead, el número de “weblogs” había pasado de cincuenta a varios miles, y blogs como el de Megnut atraían a miles de visitantes diarios. Esta nueva internet era social (“un blog consiste principalmente en enlaces a otros sitios web y comentarios sobre esos enlaces”) y giraba en torno a la identidad individual (los lectores de Megnut sabían que deseaba que hubiera mejores tacos de pescado en San Francisco, que era feminista y que tenía una relación cercana con su madre). La blogosfera también estaba llena de intercambios mutuos, que solían repetirse y amplificarse. “La audiencia principal de los blogs son otros blogueros”, escribía Mead. La etiqueta exigía que “si alguien enlazaba tu blog, tú enlazaras el suyo de vuelta”.

Con el auge de los blogs, las vidas personales empezaron a convertirse en dominio público, y los incentivos sociales —ser visto, ser apreciado— se transformaron en incentivos económicos. Los mecanismos de exposición en internet empezaron a parecer una base viable para una carrera profesional. Hourihan cofundó Blogger junto con Evan Williams, quien más tarde cofundaría Twitter. JenniCam, creada en 1996 cuando la estudiante universitaria Jennifer Ringley empezó a transmitir imágenes de webcam desde su dormitorio, llegó a atraer hasta cuatro millones de visitantes diarios, algunos de los cuales pagaban una suscripción para ver las imágenes con mayor rapidez. Internet, al prometer una audiencia potencialmente ilimitada, comenzó a parecer el hogar natural de la autoexpresión. En una entrada, el novio de Megnut, el bloguero Jason Kottke, se preguntaba por qué no escribía sus pensamientos en privado. “De algún modo, eso me parece extraño”, escribía. “La web es el lugar donde expresas tus pensamientos y sentimientos y todo eso. Poner esas cosas en otro sitio resulta absurdo”.

Cada día más personas coincidían con él. El llamado a la autoexpresión convirtió la aldea de internet en una ciudad, que crecía a velocidad de cámara rápida, con conexiones sociales que se ramificaban como neuronas en todas direcciones. A los diez años, yo hacía clic en un anillo web para visitar otros sitios de Angelfire llenos de GIFs de animales y curiosidades sobre Smash Mouth. A los doce, escribía quinientas palabras diarias en un LiveJournal público. A los quince, subía fotos mías con minifalda a Myspace. A los veinticinco, mi trabajo consistía en escribir textos que atrajeran, idealmente, a cien mil desconocidos por publicación. Ahora tengo treinta, y la mayor parte de mi vida es inseparable de internet y de sus laberintos de conexión forzada e incesante: este infierno febril, eléctrico e inhabitable.

Como ocurrió con la transición de la Web 1.0 a la Web 2.0, la degradación de la internet social sucedió lentamente y luego de golpe. Calculo que el punto de inflexión llegó alrededor de 2012. La gente empezó a perder el entusiasmo por internet, a formular una nueva serie de verdades evidentes. Facebook se había vuelto tedioso, trivial, agotador. Instagram parecía mejor, pero pronto revelaría su función subyacente: un circo de tres pistas de felicidad, popularidad y éxito. Twitter, pese a sus promesas discursivas, se convirtió en el lugar donde todos se quejaban a las aerolíneas y despotricaban contra artículos encargados precisamente para provocar esas quejas. El sueño de un yo mejor y más auténtico en internet se desvanecía. Donde antes éramos libres de ser nosotros mismos en línea, ahora estábamos encadenados a nosotros mismos en línea, y eso nos hacía autoconscientes. Las plataformas que prometían conexión empezaron a generar una alienación masiva. La libertad prometida por internet empezó a parecer algo cuyo mayor potencial residía en su mal uso.

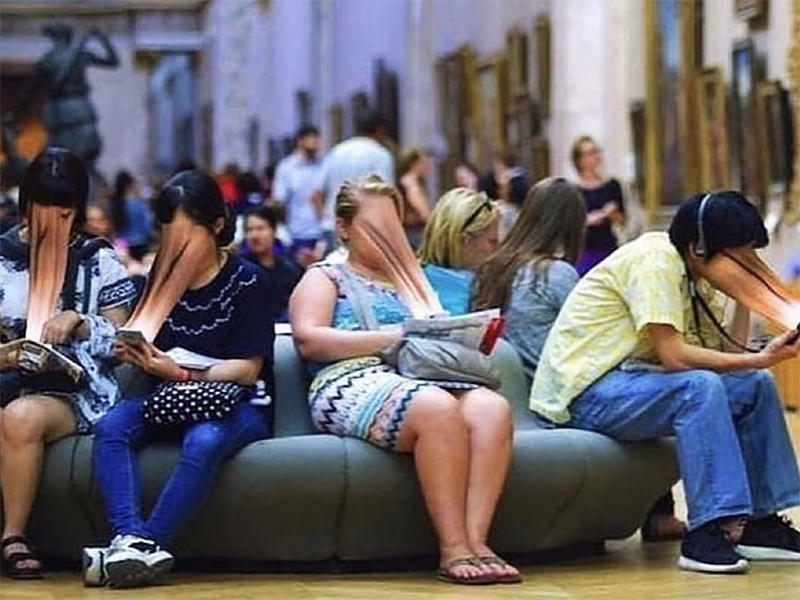

Incluso cuando nos volvíamos cada vez más tristes y feos en internet, el espejismo del yo mejor en línea seguía brillando. Como medio, internet se define por un incentivo estructural hacia la representación. En la vida real, uno puede moverse, vivir, y ser visto por los demás. Pero en internet no se puede simplemente “estar”: para ser visible, hay que actuar. Hay que comunicarse para mantener una presencia digital. Y dado que las principales plataformas están construidas en torno a perfiles personales, puede parecer —primero a nivel mecánico y luego como instinto codificado— que el propósito esencial de esa comunicación es hacer que uno mismo luzca bien. Los mecanismos de recompensa en línea tienden a sustituir, y luego a superar, los del mundo real. Por eso todo el mundo intenta parecer atractivo y viajado en Instagram; por eso todos parecen tan satisfechos y triunfales en Facebook; por eso, en Twitter, hacer una declaración política moralmente correcta ha llegado a parecer, para muchos, un bien político en sí mismo.

A esta práctica se la suele llamar “señalización de virtud”, un término empleado sobre todo por los conservadores para criticar a la izquierda. Pero la señalización de virtud es una acción bipartidista, incluso apolítica. Twitter está lleno de declaraciones dramáticas de fidelidad a la Segunda Enmienda que funcionan como señalización de virtud dentro de la derecha, y también puede considerarse señalización de virtud cuando la gente publica el número de la línea de prevención del suicidio tras la muerte de una celebridad. Pocos somos totalmente inmunes a esta práctica, pues se cruza con un deseo genuino de integridad política. Publicar fotos de una protesta contra la separación familiar en la frontera, como hice mientras escribía esto, es una acción microscópicamente significativa, una expresión de principios reales y, al mismo tiempo, ineludiblemente, un intento de señalar que soy una buena persona.

Llevada a su extremo, la señalización de virtud ha empujado a personas de la izquierda a comportamientos realmente desquiciados. Un caso legendario ocurrió en junio de 2016, cuando un niño de dos años murió en un complejo de Disney —arrastrado por un caimán mientras jugaba en una laguna donde estaba prohibido nadar—. Una mujer, que había acumulado diez mil seguidores en Twitter gracias a sus publicaciones sobre justicia social, vio una oportunidad y tuiteó, con grandeza: “Estoy tan harta últimamente de los privilegios de los hombres blancos que, sinceramente, no me da pena que un niño de dos años haya sido devorado por un caimán porque su padre ignoró los carteles”. (Luego fue vilipendiada por quienes optaron por demostrar su propia superioridad moral a través de la burla —como estoy haciendo yo aquí también—). Un tuit similar circuló a principios de 2018, después de que se hiciera viral una historia enternecedora: un gran ave marina blanca llamada Nigel había muerto junto a la figura de cemento de una hembra a la que se había consagrado durante años. Una escritora indignada tuiteó: “Ni siquiera las aves de cemento te deben afecto, Nigel”, y escribió un largo post en Facebook argumentando que el cortejo de Nigel a la falsa gaviota era un ejemplo de… cultura de la violación. “Estoy disponible para escribir la perspectiva feminista sobre la muerte no trágica de Nigel el alcatraz, si alguien quiere pagarme”, añadió debajo del tuit original, que recibió más de mil ‘me gusta’. Estas interpretaciones delirantes —y su inquietante proximidad a la monetización digital— son estudios de caso sobre cómo nuestro mundo, mediado de forma digital y completamente absorbido por el capitalismo, hace que hablar de moralidad sea muy fácil, pero vivir moralmente, muy difícil. No se llega a usar la historia de un niño muerto como excusa para hablar del privilegio blanco sin una sociedad en la que el discurso de la rectitud acapara mucha más atención pública que las condiciones que hacen necesaria esa rectitud en primer lugar.

En la derecha, la representación en línea de la identidad política ha sido aún más extravagante. En 2017, el grupo conservador juvenil Turning Point USA, experto en redes sociales, organizó una protesta en la Universidad Estatal de Kent, en la que un estudiante se puso un pañal para demostrar que “los espacios seguros eran para bebés”. (Se volvió viral, como estaba previsto, pero no del modo que TPUSA deseaba: la protesta fue ridiculizada de forma unánime, un usuario de Twitter colocó el logo del sitio porno Brazzers sobre una foto del “chico del pañal”, y el coordinador del grupo en el campus terminó dimitiendo). Este tipo de teatralidad, sin embargo, ha tenido consecuencias mucho más graves, comenzando en 2014, con una campaña que se convirtió en el modelo de acción política digital de la derecha: el episodio hoy conocido como Gamergate.

El asunto en cuestión era, supuestamente, una diseñadora de videojuegos acusada de acostarse con un periodista para obtener reseñas favorables. Ella, junto con un grupo de críticas y escritoras feministas, recibió una avalancha de amenazas de violación, de muerte y de otros tipos de acoso, todo ello camuflado bajo la bandera de la libertad de expresión y de la “ética en el periodismo de videojuegos”. Los gamergaters —estimados por Deadspin en unos diez mil— negaban en su mayoría este acoso, repitiendo con cinismo, o creyéndose ellos mismos, que Gamergate trataba en realidad de ideales nobles. Gawker Media, empresa matriz de Deadspin, se convirtió también en objetivo, en parte por su desprecio abierto hacia los gamergaters: la compañía perdió millones en ingresos publicitarios tras verse arrastrada al torbellino.

En 2016, un fiasco similar acaparó la atención nacional con Pizzagate, cuando algunos fanáticos de internet decidieron que habían encontrado mensajes codificados sobre esclavitud sexual infantil en los anuncios de una pizzería vinculada a la campaña de Hillary Clinton. La teoría se difundió por todo el internet de extrema derecha, desencadenando un acoso prolongado contra el restaurante Comet Ping Pong, en Washington D. C., y contra todos los asociados con él —todo en nombre de combatir la pedofilia—, que culminó cuando un hombre entró armado al local y disparó su arma. (Más tarde, el mismo grupo saltaría en defensa de Roy Moore, el candidato republicano al Senado acusado de agredir sexualmente a adolescentes). La izquierda “hiperconcienciada” solo podía soñar con esta capacidad de convertir la indignación moral en arma política. Incluso el movimiento antifascista antifa —de raíces en la larga tradición europea de resistencia al nazismo— es rechazado rutinariamente por los centristas liberales, mientras que el universo mental de los gamergaters y pizzagaters se materializó y, en buena medida, se vio legitimado con las elecciones de 2016: un acontecimiento que demostró que lo peor de internet había pasado a determinar, más que a reflejar, lo peor de la vida fuera de la red.

Los medios de comunicación de masas siempre determinan la forma que adoptan la política y la cultura. La era de Bush es inseparable de los fracasos de las cadenas de noticias por cable; los excesos ejecutivos de los años de Obama quedaron ocultos por la amplificación de la personalidad y la representación que proporcionó internet; el ascenso de Trump al poder es inseparable de la existencia de redes sociales que necesitan irritar continuamente a sus usuarios para seguir generando ingresos. Pero últimamente me he preguntado cómo todo llegó a volverse tan íntimamente terrible, y por qué, exactamente, seguimos participando en ello. ¿Cómo fue que una gran cantidad de personas comenzamos a pasar la mayor parte de nuestro escaso tiempo libre en un entorno abiertamente tortuoso? ¿Cómo llegó internet a ser tan mala, tan restrictiva, tan inevitablemente personal, tan determinante políticamente —y por qué todas esas preguntas son, en realidad, la misma?

Debo admitir que no estoy segura de que esta indagación sea siquiera productiva. Internet nos recuerda a diario que no resulta nada gratificante ser consciente de problemas que no tenemos una esperanza razonable de resolver. Y, lo que es más importante, internet ya es lo que es. Ya se ha convertido en el órgano central de la vida contemporánea. Ya ha reconfigurado el cerebro de sus usuarios, devolviéndonos a un estado de hiperalerta primitiva y distracción constante, al tiempo que nos sobrecarga con mucho más estímulo sensorial del que era posible en épocas primitivas. Ya ha construido un ecosistema basado en la explotación de la atención y la monetización del yo. Incluso si uno evita internet por completo —mi pareja lo hace: durante años creyó que #tbt significaba “truth be told”—, sigue viviendo en el mundo que esta internet ha creado: un mundo en el que la identidad se ha convertido en el último recurso natural del capitalismo, un mundo cuyas reglas están dictadas por plataformas centralizadas que se han diseñado deliberadamente para ser casi imposibles de regular o controlar.

Internet también está, en gran medida, entrelazada con los placeres de la vida: nuestros amigos, nuestras familias, nuestras comunidades, nuestra búsqueda de la felicidad y, a veces —si tenemos suerte—, nuestro trabajo. En parte movida por el deseo de preservar lo que aún tiene valor frente a la descomposición que lo rodea, he estado reflexionando sobre cinco problemas interconectados: primero, cómo internet está diseñada para distorsionar nuestra percepción de la identidad; segundo, cómo nos anima a sobrevalorar nuestras opiniones; tercero, cómo maximiza nuestro sentido de oposición; cuarto, cómo devalúa nuestra comprensión de la solidaridad; y, por último, cómo destruye nuestro sentido de proporción.

En 1959, el sociólogo Erving Goffman formuló una teoría de la identidad basada en la actuación. En toda interacción humana, escribió en The Presentation of Self in Everyday Life, una persona debe ofrecer una especie de representación, crear una impresión ante un público. Esa actuación puede ser calculada —como la de un hombre en una entrevista de trabajo que ha ensayado todas sus respuestas—, puede ser inconsciente —como la del hombre que ha ido a tantas entrevistas que ya actúa como se espera—, o puede ser automática —como la del hombre que causa buena impresión principalmente porque es un blanco de clase media alta con un MBA—. Un intérprete puede creerse plenamente su propia actuación —puede pensar sinceramente que su mayor defecto es el “perfeccionismo”—, o puede saber que su actuación es una farsa. Pero, en cualquier caso, está actuando. Incluso si deja de intentar actuar, sigue teniendo una audiencia, sus acciones siguen generando un efecto. “El mundo entero no es, por supuesto, un escenario, pero las formas esenciales en que no lo es no resultan fáciles de precisar”, escribió Goffman.

Comunicar una identidad exige cierto grado de autoengaño. Un intérprete, para resultar convincente, debe ocultar “los hechos desacreditables que ha tenido que aprender sobre la propia representación; en términos cotidianos, habrá cosas que sabe, o ha sabido, que no podrá contarse a sí mismo”. El entrevistado, por ejemplo, evita pensar que su mayor defecto en realidad consiste en beber en la oficina. Una amiga que cena contigo, llamada a hacer de terapeuta de tus triviales dramas sentimentales, debe fingir que no preferiría irse a casa y meterse en la cama a leer a Barbara Pym. No hace falta un público presente para que un intérprete incurra en este tipo de ocultación selectiva: una mujer, sola en casa durante el fin de semana, puede fregar los rodapiés y ver documentales de naturaleza, aunque preferiría dejar la casa hecha un desastre, comprar cocaína y montar una orgía por Craigslist. A menudo, las personas hacen muecas ante el espejo del baño, en privado, para convencerse de su propio atractivo. “La creencia viva en que hay un público invisible presente”, escribe Goffman, puede tener un efecto significativo.

Fuera de línea, existen formas de alivio integradas en este proceso. El público cambia constantemente: la representación que haces en una entrevista de trabajo es distinta de la que haces más tarde, en un restaurante, para el cumpleaños de una amiga, y diferente también de la que haces ante tu pareja en casa. En casa, puedes sentir que dejas de actuar por completo; dentro del marco dramatúrgico de Goffman, podrías sentir como si por fin hubieras llegado entre bastidores. Goffman observó que necesitamos tanto un público que presencie nuestras representaciones como un espacio de bastidores donde podamos relajarnos, a menudo en compañía de “compañeros de equipo” que han estado actuando junto a nosotros. Piensa en los compañeros de trabajo en el bar después de una gran presentación de ventas, o en la pareja de recién casados en su habitación de hotel tras la fiesta: todos pueden seguir actuando, pero se sientenrelajados, sin defensas, a solas. Idealmente, el público externo ha creído en la actuación anterior. Los invitados a la boda piensan que han presenciado a una pareja perfecta, feliz; los posibles inversores creen haber conocido a un grupo de genios que los hará ricos. “Pero esa imputación —ese yo— es el producto de una escena que ha salido bien, no su causa”, escribe Goffman. El yo no es algo fijo ni orgánico, sino un efecto dramático que surge de una representación. Este efecto puede creerse o no creerse a voluntad.

En línea —si aceptamos este marco—, el sistema se convierte en un desastre metastásico. La representación del yo en la vida cotidiana digital sigue correspondiendo a la metáfora teatral de Goffman: hay escenarios, hay público. Pero internet añade toda una serie de estructuras metafóricas pesadillescas: el espejo, el eco, el panóptico. Mientras nos movemos por la red, nuestros datos personales son rastreados, registrados y revendidos por un conjunto de corporaciones: un régimen de vigilancia tecnológica involuntaria que, de manera inconsciente, disminuye nuestra resistencia a la práctica de la autovigilancia voluntaria en las redes sociales. Si pensamos en comprar algo, ese algo nos persigue por todas partes. Podemos —y probablemente lo hacemos— limitar nuestra actividad en línea a sitios que refuerzan nuestro propio sentido de identidad, leyendo únicamente lo que está escrito para personas como nosotros. En las plataformas sociales, todo lo que vemos corresponde a nuestras elecciones conscientes y a preferencias guiadas algorítmicamente; todas las noticias, la cultura y las interacciones personales pasan por la base de operaciones del perfil. La locura cotidiana que perpetúa internet es la locura de esa arquitectura, que sitúa la identidad personal en el centro del universo. Es como si nos hubiesen colocado en un mirador desde el que se contempla el mundo entero y nos hubiesen entregado unos prismáticos que hacen que todo parezca nuestro propio reflejo. A través de las redes sociales, mucha gente ha llegado a percibir toda nueva información como una especie de comentario directo sobre quiénes son.

Este sistema persiste porque es rentable. Como escribe Tim Wu en The Attention Merchants, el comercio ha ido infiltrándose lentamente en la existencia humana: primero en las calles, durante el siglo XIX, mediante carteles y anuncios; luego en los hogares, en el siglo XX, a través de la radio y la televisión. Ahora, en el siglo XXI —en lo que parece ser una fase final—, el comercio se ha filtrado en nuestras identidades y relaciones. Hemos generado miles de millones de dólares para las plataformas sociales a través de nuestro deseo —y después, mediante una exigencia económica y cultural cada vez más intensa— de reproducir en internet a quiénes conocemos, quiénes creemos que somos, y quiénes queremos ser.

La identidad personal se resquebraja bajo el peso de esta importancia comercial. En los espacios físicos, hay un público y un tiempo limitados para cada representación. En línea, el público puede expandirse indefinidamente, y la actuación no tiene por qué acabar nunca. (Uno puede estar, esencialmente, en una entrevista de trabajo perpetua). En la vida real, el éxito o el fracaso de cada representación suele traducirse en una acción concreta: te invitan a cenar, pierdes la amistad o consigues el empleo. En internet, la representación queda detenida en un ámbito nebuloso de sentimientos, a través de un flujo continuo de corazones, “me gusta” y ojos, agregados en cifras junto a tu nombre. Lo peor de todo es que en internet prácticamente no hay bastidores: mientras que el público fuera de línea inevitablemente se disuelve y cambia, el público en línea nunca tiene que marcharse. La versión de ti que sube memes y selfies para tus compañeros de instituto puede acabar discutiendo con la administración Trump tras un tiroteo escolar, como ocurrió con los jóvenes de Parkland —algunos de los cuales se hicieron tan famosos que nunca más podrán abandonar la fachada de la representación—. El yo que intercambió bromas con supremacistas blancos en Twitter es el mismo yo que puede ser contratado y luego despedido por The New York Times, como le ocurrió a Quinn Norton en 2018. (O, en el caso de Sarah Jeong, el yo que hacía bromas sobre los blancos puede ser objeto de un Gamergate tras ser contratada por el Times unos meses después). Quienes mantienen un perfil público en internet están construyendo un yo que puede ser visto simultáneamente por su madre, su jefe, sus futuros empleadores, su sobrino de once años, sus antiguos y futuros amantes, sus parientes que odian su ideología, y cualquiera que quiera mirar por cualquier motivo. La identidad, según Goffman, consiste en una serie de afirmaciones y promesas. En internet, una persona verdaderamente funcional es aquella capaz de prometerlo todo a una audiencia indefinidamente creciente, y hacerlo a toda hora.

Episodios como Gamergate son, en parte, una reacción a estas condiciones de hipervisibilidad. El auge del trolling —y su ética de la falta de respeto y el anonimato— ha sido tan poderoso precisamente porque la exigencia de internet de una identidad coherente, atractiva y digna de aprobación es igualmente fuerte. En particular, la misoginia que impregna el trolling refleja la forma en que las mujeres —que, como escribió John Berger, siempre se han visto obligadas a mantener una conciencia externa de su propia identidad— han sabido desenvolverse con tanta eficacia en estas condiciones digitales. Esa autocalibración, que aprendí como niña y como mujer, es la que me ha permitido sacar provecho del hecho de “tener” que estar en línea. Mi única experiencia del mundo ha sido aquella en la que el atractivo personal es primordial y la autoexposición está incentivada; este paradigma, lamentablemente legítimo, habitado primero por mujeres y luego generalizado a todo internet, es precisamente lo que los trolls detestan y repudian activamente. Ellos desestabilizan una red construida sobre la transparencia y la simpatía. Nos arrastran de nuevo hacia lo caótico y lo desconocido.

Por supuesto, existen formas mucho mejores de argumentar contra la hipervisibilidad que el trolling. Como dijo Werner Herzog a GQ en 2011, hablando sobre el psicoanálisis: “Debemos conservar nuestros rincones oscuros y lo inexplicado. Nos volveremos inhabitables, del mismo modo en que un apartamento se vuelve inhabitable si se ilumina hasta el último rincón oscuro, debajo de la mesa y en todas partes: ya no se puede vivir en una casa así”.

La primera vez que me pagaron por publicar algo fue en 2013, al final de la era de los blogs. Intentar ganarme la vida como escritora con internet como condición permanente de mi trabajo me ha dado cierto incentivo profesional para mantenerme activa en las redes sociales, convirtiendo mi obra, mi personalidad, mi rostro, mis opiniones políticas y las fotos de mi perro en un registro continuamente actualizado que cualquiera puede ver. Al hacerlo, a veces he sentido una incomodidad parecida a la que me invadía cuando era animadora y aprendí a fingir felicidad de forma convincente en los partidos de fútbol: esa sensación de actuar como si las condiciones fueran divertidas, normales y valiosas, con la esperanza de que acaben siéndolo por arte de magia. Escribir en línea, más concretamente, implica operar bajo un conjunto de suposiciones que ya resultan dudosas cuando se aplican solo a escritores, y aún más cuestionables cuando se convierten en un imperativo categórico para todo el mundo en internet: la suposición de que hablar tiene impacto, que equivale a actuar; la suposición de que está bien, o es útil, o incluso ideal, escribir constantemente lo que uno piensa.

He sacado provecho, quiero decir, del enfoque malsano de internet en torno a la opinión. Este énfasis proviene del modo en que la red tiende a minimizar la necesidad de acción física: no hace falta hacer casi nada más que sentarse frente a una pantalla para llevar una vida aceptable, e incluso valorada, en el siglo XXI. Internet puede parecer una vía asombrosamente directa hacia la realidad —haz clic si quieres algo y te llegará a la puerta dos horas después; una serie de tuits se hace viral tras una tragedia y pronto hay huelgas estudiantiles en todo el país—, pero también puede parecer un desvío que canaliza nuestra energía lejos de la acción, dejando la esfera del mundo real en manos de quienes ya la controlan, mientras nos mantiene ocupados tratando de encontrar la manera exacta de explicar nuestras vidas. En los meses previos a las elecciones de 2016, y cada vez más después, empecé a sentir que no había casi nada que pudiera hacer respecto al 95% de las cosas que me importaban, salvo formarme una opinión, y que las condiciones que me permitían vivir en un estado de histeria cotidiana moderada ante un suministro ilimitado de información terrible estaban directamente relacionadas con las condiciones que, al mismo tiempo, concentraban el poder y la riqueza muy lejos de mi alcance.

No pretendo ser ingenuamente fatalista, ni actuar como si nada pudiera hacerse respecto a nada. Hay personas que cada día mejoran el mundo mediante acciones concretas. (Yo no —estoy demasiado ocupada sentada frente a internet—). Pero su tiempo y su esfuerzo también han sido devaluados y absorbidos por la forma voraz de capitalismo que impulsa internet y de la cual internet, a su vez, se alimenta. Hoy queda menos tiempo para cualquier cosa que no sea la supervivencia económica. La red se ha infiltrado sin fricciones en los intersticios de esta situación, redistribuyendo nuestro mínimo de tiempo libre en insatisfactorios microfragmentos dispersos a lo largo del día. En ausencia de tiempo para implicarnos física y políticamente en nuestras comunidades, como muchos quisiéramos, internet ofrece un sustituto barato: nos concede breves momentos de placer y conexión, envueltos en la posibilidad de escuchar y hablar sin cesar. En estas circunstancias, la opinión deja de ser un primer paso hacia algo y empieza a parecer un fin en sí misma.

Empecé a pensar en esto cuando trabajaba como editora en Jezebel, en 2014. Pasaba buena parte del día leyendo titulares en sitios web para mujeres, la mayoría de los cuales habían adoptado ya una perspectiva feminista. En ese ámbito, el discurso se presentaba constantemente como una especie de acción intensamente satisfactoria: aparecían titulares como “Miley Cyrus habló sobre la fluidez de género en Snapchat y fue lo máximo” o “El discurso de Amy Schumer sobre la confianza corporal en la ceremonia de premios de revistas femeninas te hará llorar”. Formarse una opinión también se consideraba una forma de acción: las entradas de los blogs ofrecían orientación sobre cómo debía sentirse la gente ante polémicas en línea o determinadas escenas televisivas. Incluso la identidad misma parecía adquirir esos matices. El mero hecho de existir como feminista equivalía a estar haciendo un trabajo importante. Estas ideas se han intensificado y complicado en la era Trump, en la que, por un lado, personas como yo nos ocupamos de expresar angustia en línea sin lograr casi ningún efecto, y por otro, el cambio real y rápido ha llegado a internet más que nunca. En la turbulencia que siguió a las revelaciones sobre Harvey Weinstein, las palabras de las mujeres transformaron la opinión pública y condujeron directamente a cambios. Las personas con poder se vieron obligadas a confrontar su ética; los acosadores y abusadores fueron expulsados de sus empleos. Pero incluso en esta narrativa, la importancia de la acción quedaba sutilmente borrada. Se escribía sobre las mujeres que “alzaban la voz” con una reverencia casi litúrgica, como si el mero hecho de hablar pudiera otorgarles libertad —como si no fueran necesarias mejores políticas, redistribución económica y un compromiso real por parte de los hombres.

Goffman distingue entre hacer algo y expresar que se hace algo, entre sentir algo y transmitir un sentimiento. “La representación de una actividad variará en cierto grado respecto a la actividad misma y, por tanto, inevitablemente la tergiversará”, escribe. (Compárese la experiencia de disfrutar una puesta de sol con la experiencia de comunicarle a una audiencia que se está disfrutando una puesta de sol). Internet está diseñada precisamente para ese tipo de tergiversación; su estructura nos impulsa a crear determinadas impresiones en lugar de permitir que esas impresiones surjan “como un subproducto incidental de [nuestra] actividad”. Por eso, con internet, resulta tan fácil dejar de intentar ser decente, razonable o políticamente comprometido, y empezar simplemente a parecerlo.

A medida que el valor del discurso se infla aún más en la economía digital de la atención, este problema solo empeora. No sé qué hacer con el hecho de que yo misma sigo beneficiándome de todo esto: que mi carrera es posible, en gran parte, gracias a la manera en que internet fusiona identidad, opinión y acción; y que yo, como escritora cuyo trabajo es principalmente crítico y a menudo en primera persona, tengo un interés inherente en justificar la dudosa práctica de pasar el día tratando de averiguar qué pienso. Como lectora, por supuesto, agradezco a quienes me ayudan a comprender las cosas, y me alegra que ellos —y yo— podamos cobrar por hacerlo. También celebro que internet haya dado voz a autores que antes habrían quedado fuera de la industria o confinados a sus márgenes: yo soy una de ellos. Pero jamás me oirás sostener que los profesionales de la opinión en la era de internet constituyen, en conjunto, una fuerza positiva.

En abril de 2017, el Times incorporó a su sección de opinión a una joven escritora millennial llamada Bari Weiss, como columnista y editora. Weiss se había graduado en Columbia y había trabajado como editora en Tablet y luego en The Wall Street Journal. Su tendencia era conservadora, con un marcado sesgo sionista. En Columbia había cofundado un grupo llamado Columbians for Academic Freedom, con el objetivo de presionar a la universidad para sancionar a un profesor pro-palestino que, según declaró a NPR en 2005, la había hecho sentir “intimidada”.

En el Times, Weiss comenzó de inmediato a publicar columnas desde una postura retórica y política de nerviosa autodefensa, disimulada bajo un barniz de aparente ecuanimidad. “La victimización, en la visión interseccional del mundo, equivale a la santidad; el poder y el privilegio son profanos”, escribió —una frase elegante en un texto que advertía al público sobre el “flagrante antisemitismo” evidenciado, según ella, por un pequeño incidente activista en el que las organizadoras de la Chicago Dyke March prohibieron las banderas con la Estrella de David. En otra columna arremetió contra las organizadoras de la Women’s March por unas publicaciones en redes sociales en las que expresaban apoyo a Assata Shakur y Louis Farrakhan. Este, argumentaba, era un indicio preocupante de que los progresistas, al igual que los conservadores, eran incapaces de controlar su propio odio interno. (Los argumentos del tipo “ambos extremos son culpables” resultan siempre atractivos para quienes desean parecer a la vez contrarios y superiores intelectualmente; este en concreto requería ignorar el hecho de que los liberales seguían obsesionados con la “civilidad” mientras el presidente republicano respaldaba abiertamente la violencia a cada paso. Más tarde, cuando Tablet publicó una investigación sobre las organizadoras de la Women’s March que mantenían vínculos inquietantes con la Nation of Islam, esas mismas organizadoras fueron criticadas por los liberales, que de hecho no carecen del instinto de autorregulación; en gran medida porque la izquierda sí se toma en serio el odio, la Women’s March terminó fracturándose en dos grupos). A menudo, las columnas de Weiss contenían predicciones agraviadas sobre cómo su pensamiento “valiente e independiente” haría que sus oponentes enloquecieran y la atacaran. “Inevitablemente me llamarán racista”, proclamaba en una columna titulada “Tres vivas por la apropiación cultural”. “Me acusarán de alinearme con la extrema derecha o de ser tildada de islamófoba”, escribió en otra. Y sí, claro.

Aunque Weiss solía argumentar que la gente debía aprender a convivir con quienes los ofenden o disienten de ellos, ella misma parecía incapaz de seguir su propio consejo. Durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018, vio a la patinadora Mirai Nagasu ejecutar un triple axel —la primera estadounidense en lograrlo en competición olímpica— y tuiteó, en un intento humorístico de halago: “Inmigrantes: hacen el trabajo”. Dado que Nagasu había nacido en California, Weiss fue inmediatamente vapuleada.

Esto es lo que sucede en internet cuando haces algo ofensivo: cuando trabajaba en Jezebel, me gritaron en Twitter unas cinco veces al año por cosas que había escrito o editado, y a veces otros medios publicaban artículos sobre nuestros errores. Aquello era a menudo abrumador y desagradable, pero siempre resultaba útil. Weiss, por su parte, tuiteó que las personas que calificaban de racista su tuit racista eran una “señal del fin de la civilización”. Unas semanas más tarde escribió una columna titulada “Ahora todos somos fascistas”, en la que afirmaba que los liberales airados estaban creando un “aplanamiento moral del mundo”. A veces parece que la estrategia principal de Weiss consiste en formular un argumento lo bastante malo como para atraer críticas, y luego seleccionar las peores de esas críticas como base para otro argumento igual de malo. Su visión del mundo necesita el espectro de una vasta y enfurecida turba inferior.

Por supuesto, es cierto que existen turbas inmensas y airadas en internet. Jon Ronson escribió sobre ello en su libro So You’ve Been Publicly Shamed en 2015. “Nos volvimos intensamente vigilantes ante las transgresiones”, escribe, describiendo el estado de Twitter hacia 2012. “Con el tiempo, ya no solo buscábamos transgresiones, sino errores al hablar. La furia ante la vileza ajena empezó a consumirnos… De hecho, se sentía raro y vacío cuando no había nadie de quien enfurecerse. Los días entre linchamientos públicos eran como días mordiéndose las uñas, flotando sin rumbo”. La Web 2.0 se había agriado; su principio organizador estaba cambiando. Los primeros tiempos de internet se habían construido sobre líneas de afinidad, y los pocos espacios buenos que aún existen en la red siguen siendo fruto de la afinidad y la apertura. Pero cuando internet pasó a organizarse en torno al principio de la oposición, gran parte de lo que antes era sorprendente, enriquecedor y curioso se volvió tedioso, tóxico y sombrío.

Este cambio refleja, en parte, una física social básica. Tener un enemigo común es una forma rápida de hacer amigos —lo aprendemos ya en la escuela primaria—, y en política es mucho más fácil organizar a la gente en contra de algo que unirla en torno a una visión afirmativa. Además, dentro de la economía de la atención, el conflicto siempre atrae más miradas. Gawker Media prosperó gracias al antagonismo: su sitio principal se dedicaba a enemistarse con todo el mundo; Deadspin tenía como objetivo a ESPN, Jezebel al mundo de las revistas femeninas. Hubo una breve oleada de contenidos en línea amables, almibarados y rentables —la era del “OMG” de BuzzFeed, el auge de sitios como Upworthy—, pero terminó hacia 2014. Hoy, en Facebook, las páginas políticas más vistas triunfan gracias a su compromiso con una oposición constante, agresiva y, a menudo, desequilibrada. Sitios entrañables y curiosamente cálidos como The Awl, The Toast o Grantland han desaparecido; cada cierre recuerda que una identidad digital abierta, basada en la afinidad y la creación, es difícil de mantener con vida.

Que la oposición ocupe un lugar tan central en internet puede ser algo bueno, útil e incluso revolucionario. Debido a la inclinación de la red hacia la descontextualización y la fricción mínima, una persona en las redes sociales puede parecer tan relevante como aquello a lo que se opone. Los adversarios pueden encontrarse en un terreno repentinamente (aunque temporalmente) nivelado. Gawkercubrió las acusaciones contra Louis C.K. y Bill Cosby años antes de que los grandes medios empezaran a tomarse en serio los casos de conducta sexual inapropiada. La Primavera Árabe, Black Lives Matter y el movimiento contra el oleoducto Dakota Access desafiaron y derribaron jerarquías establecidas mediante el uso estratégico de las redes sociales. Los adolescentes de Parkland lograron posicionarse como oponentes de todo el Partido Republicano.

Pero la apariencia de un terreno de juego más igualitario no equivale a su realidad, y todo lo que ocurre en internet rebota y se refracta. Al mismo tiempo que las ideologías que promueven la igualdad y la libertad ganaban fuerza gracias al discurso abierto de la red, las estructuras de poder existentes se solidificaban mediante una oposición feroz (y profundamente online) a esa expansión. En su libro de 2017 Kill All Normies —un intento de dar cuenta de las “batallas en línea que, de otro modo, podrían olvidarse, pero que han moldeado profundamente la cultura y las ideas”—, la escritora Angela Nagle sostiene que la extrema derecha se consolidó en respuesta al creciente poder cultural de la izquierda. Gamergate, escribe, reunió a una “extraña vanguardia de jugadores adolescentes, amantes del anime que publicaban esvásticas bajo seudónimo, conservadores irónicos al estilo South Park, bromistas antifeministas, nerds acosadores y creadores de memes” para formar un frente unido contra la “seriedad y la autocomplacencia moral de lo que parecía un cansado conformismo intelectual liberal”. La debilidad evidente de este argumento es que aquello que Nagle identifica como el centro de ese conformismo liberal —los movimientos activistas universitarios, las cuentas marginales de Tumblr sobre salud mental y sexualidades arcanas— suele ser objeto de burla por parte de los propios liberales, y nunca ha sido tan poderoso como sus detractores quisieran creer. La cosmovisión de los Gamergaters no estaba realmente amenazada; simplemente necesitaban creer que lo estaba —o fingirlo, y esperar a que una escritora supuestamente izquierdista los confirmara— para poder desatar su rabia y recordarle al mundo de qué eran capaces.

Muchos Gamergaters se formaron expresivamente en 4chan, un foro de mensajes que adoptó como uno de sus lemas la frase “No hay chicas en internet”. “Esta regla no significa lo que crees que significa”, escribió un usuario de 4chan, que firmaba —como la mayoría— bajo el seudónimo Anonymous. “En la vida real, a la gente le gustas por ser una chica. Quieren follarte, así que te prestan atención y fingen que lo que dices es interesante, o que eres lista o ingeniosa. En Internet no tenemos la oportunidad de follarte. Eso significa que la ventaja de ser una ‘chica’ no existe. No obtienes un bonus en la conversación solo porque me gustaría meterte la polla”. Explicaba que las mujeres podían recuperar esa ventaja social injusta publicando fotos de sus pechos en el foro: “Esto es, y debería ser, degradante para ti”.

Ahí estaba el principio de oposición en acción. Al identificar los efectos de la objetivación sistémica de las mujeres como una suerte de brujería vaginocrática, los hombres que se reunían en 4chan adquirieron una identidad y un enemigo común útil. Muchos de ellos habían, probablemente, sufrido consecuencias relacionadas con el “conformismo intelectual liberal” del feminismo popular: a medida que el mercado sexual comenzaba a igualarse, se encontraron de pronto incapaces de obtener sexo por defecto. En lugar de buscar otras formas de autorrealización —o de intentar volverse genuinamente deseables, del mismo modo en que las mujeres han sido socializadas para hacerlo, con gran coste y sinceridad, desde siempre—, construyeron una identidad grupal centrada en la virulencia antimujer, en decirles a las mujeres que se topaban con 4chan que “lo único interesante de ti es tu cuerpo desnudo. En dos líneas: tetas o LÁRGATE A LA MIERDA”.

Del mismo modo que convenía a estos trolls atribuir a las mujeres un poder máximo que en realidad no poseían, a veces también convenía a las mujeres, en internet, hacer lo mismo al hablar de los trolls. En algunos momentos, mientras trabajaba en Jezebel, me habría resultado fácil caer en una de esas dinámicas. Supongamos que un grupo de trolls me enviaba correos amenazantes —una experiencia que no era exactamente común, pues he tenido “suerte”, pero tampoco tan rara como para sorprenderme—. La economía de la atención digital sugeriría que escribiera una columna sobre esos trolls, citando sus mensajes, explicando cómo la experiencia de ser amenazada constituye una situación definitoria de lo que es ser mujer en el mundo. (Sería aceptable hacerlo aunque nunca me hayan hackeado ni acosado en masa, ni haya tenido que mudarme a un lugar seguro, como tantas otras mujeres). Mi columna sobre el trolling, por supuesto, atraería una nueva oleada de acoso. Luego, habiendo demostrado mi punto, quizás iría a la televisión a hablar del asunto, lo que generaría aún más acoso, y podría seguir definiéndome en referencia a los trolls indefinidamente, presentándolos como ineludibles y monstruosos, mientras ellos me devolvían el favor en nombre de su propio avance ideológico, y toda esta situación podría prolongarse hasta nuestra muerte.

Existe una versión de esta escalada mutua aplicable a cualquier sistema de creencias, lo que me devuelve a Bari Weiss y a todos los demás escritores que se han construido a sí mismos como valientes contrarios, levantando argumentos enteros a partir de protestas aleatorias y tuits agresivos, haciéndose profundamente dependientes de la gente que los odia y de la gente a la que odian. Es absurdo y, al mismo tiempo, aquí estoy, escribiendo este ensayo, haciendo lo mismo. Hoy resulta casi imposible separar la interacción de la amplificación. (Incluso negarse a participar puede convertirse en amplificación: cuando las personas señaladas en Pizzagate como pederastas satanistas hicieron privadas sus cuentas en redes sociales, los Pizzagaters lo tomaron como prueba de que tenían razón). Los trolls, los malos escritores y el presidente lo saben mejor que nadie: cuando llamas terrible a alguien, lo único que haces es promocionar su trabajo.

La filósofa política Sally Scholz distingue tres tipos de solidaridad. Existe la solidaridad social, basada en la experiencia común; la solidaridad cívica, que se fundamenta en la obligación moral hacia una comunidad; y la solidaridad política, que se apoya en un compromiso compartido con una causa. Estas formas de solidaridad se superponen, pero son distintas entre sí. Lo político, en otras palabras, no tiene por qué ser también personal, al menos no en el sentido de la experiencia directa. No hace falta pisar una mierda para entender lo que se siente al pisarla. No es necesario haber sufrido personalmente una injusticia para comprometerse con ponerle fin.

Pero internet introduce el “yo” en todo. Puede hacer que apoyar a alguien parezca significar literalmente compartir su experiencia, que la solidaridad sea una cuestión de identidad más que de política o moral, y que se establezca mejor en un punto de máxima vulnerabilidad mutua en la vida cotidiana. Bajo estos términos, en lugar de expresar una solidaridad moralmente obvia con la lucha de los afroamericanos bajo el Estado policial o con la situación de las mujeres gordas que deben recorrer el mundo buscando ropa con estilo y consideración, internet me impulsaría a expresar mi solidaridad insertando mi propia identidad. Por supuesto que apoyo la lucha negra porque yo misma, como mujer de ascendencia asiática, he sido personalmente herida por la supremacía blanca. (De hecho, como mujer asiática, miembro de un grupo minoritario a menudo considerado “casi blanco”, también me he beneficiado en muchas ocasiones del antinegrismo estadounidense). Por supuesto que entiendo la dificultad de comprar ropa como mujer ignorada por la industria de la moda porque yo misma también he sido marginada de algún modo por ella. Este marco, que sitúa el yo en el centro de la expresión de apoyo a los demás, no es el ideal.

El fenómeno por el cual las personas encuentran más consuelo en un sentido de agravio que en un sentido de libertad rige muchas situaciones en las que, objetivamente, no están siendo víctimas de manera sistemática. Por ejemplo, los activistas por los derechos de los hombres han desarrollado un sentido de solidaridad en torno a la absurda afirmación de que los hombres son ciudadanos de segunda clase. Los nacionalistas blancos han unido a los blancos bajo la idea de que los blancos están en peligro, especialmente los hombres blancos —esto en un momento en que el 91% de los directores ejecutivos de las empresas del Fortune 500 son hombres blancos, cuando los blancos constituyen el 90% de los cargos electos en Estados Unidos y una abrumadora mayoría de los principales responsables de decisión en la música, la edición, la televisión, el cine y el deporte.

A la inversa —y esto es crucial—, la misma dinámica se aplica a situaciones en las que las reivindicaciones de vulnerabilidad son legítimas e históricamente arraigadas. Los momentos más potentes de solidaridad feminista de los últimos años no han surgido de una visión afirmativa, sino de la articulación de versiones extremas del mínimo común denominador del agravio masculino. Estos momentos han cambiado el mundo: #YesAllWomen, en 2014, fue la respuesta a la masacre de Isla Vista perpetrada por Elliot Rodger, en la que mató a seis personas e hirió a catorce en un intento de vengarse de las mujeres por haberlo rechazado. Las mujeres respondieron con una sensación de reconocimiento nauseabundo: la violencia masiva está casi siempre vinculada a la violencia contra las mujeres, y para ellas es casi una experiencia universal haber calmado a un hombre por miedo real a que pudiera hacerles daño. A su vez, algunos hombres respondieron con el recordatorio, tan innecesario como defensivo, de que “no todos los hombres” son así. (Una vez alguien me soltó un “no todos los hombres” justo después de que un desconocido me gritara algo obsceno; el chico que estaba conmigo, al notar mi malestar, me recordó amablemente que no todos los hombres son imbéciles). Las mujeres empezaron a publicar historias en Twitter y Facebook con la etiqueta #YesAllWomen para dejar claro algo obvio pero fundamental: no todos los hombres han hecho sentir miedo a las mujeres, pero sí, todas las mujeres han sentido miedo a causa de los hombres. #MeToo, en 2017, surgió en las semanas posteriores a las revelaciones sobre Harvey Weinstein, cuando se abrieron las compuertas y una historia tras otra comenzó a revelar la subordinación que las mujeres habían sufrido a manos de hombres poderosos. Frente a las formas habituales de incredulidad y rechazo que suelen acompañar a estos testimonios —no puede ser tan grave; hay algo sospechoso en ella contando esa historia—, las mujeres se sostuvieron unas a otras, demostrando la amplitud e inevitabilidad del abuso de poder masculino al hablar simultáneamente y añadir #MeToo.

En estos casos, varios tipos de solidaridad parecieron fundirse de forma natural. Fueron las experiencias individuales de victimización de las mujeres las que produjeron nuestra oposición moral y política generalizada a esa violencia. Y, al mismo tiempo, había algo en el propio diseño del hashtag —en su estructura y en los modos de pensamiento que afirma y consolida— que borraba la diversidad de las experiencias femeninas y hacía parecer que la esencia del feminismo residía en la mera articulación de la vulnerabilidad. Un hashtag está diseñado específicamente para extraer una declaración de su contexto y situarla como parte de un pensamiento colectivo y uniforme. Una mujer que participa en uno de estos hashtags se hace visible en un momento inherentemente predecible de agresión masculina: el día que su jefe la manoseó o la noche en que un desconocido la siguió hasta su casa. El resto de su vida, que suele ser mucho menos predecible, queda fuera de foco. Aunque las mujeres han intentado usar #YesAllWomen y #MeToo para recuperar el control del relato, esos mismos hashtags han contribuido, al menos parcialmente, a reforzar aquello que intentan erradicar: la sensación de que ser mujer es una historia de pérdida de control. Han hecho que la solidaridad feminista y la vulnerabilidad compartida parezcan inseparables, como si fuéramos incapaces de construir solidaridad en torno a otra cosa. Lo que tenemos en común es, sin duda, esencial, pero son las diferencias entre las historias de las mujeres —los factores que permiten que unas sobrevivan y empujan a otras hacia abajo— las que iluminan los caminos hacia un mundo mejor. Y, como en un tuit no hay espacio ni necesidad de añadir matices sobre la experiencia individual, y porque los hashtags igualan declaraciones inconexas de un modo que quienes hablan no pueden controlar, ha sido aún más fácil para los críticos de #MeToo afirmar que las mujeres mismas equiparan una cita desagradable con una violación violenta.

Lo asombroso es que cosas como el diseño de un hashtag —estos experimentos esencialmente improvisados de arquitectura digital— hayan moldeado tanto nuestro discurso político. El mundo sería distinto si Anonymous no hubiera sido el nombre de usuario predeterminado en 4chan, o si las plataformas de redes sociales no giraran todas en torno al perfil personal, o si los algoritmos de YouTube no mostraran contenido cada vez más extremo para retener la atención de los usuarios, o si los hashtagsy los retuits simplemente no existieran. Es por culpa del hashtag, el retuit y el perfil que la solidaridad en internet queda inextricablemente entrelazada con la visibilidad, la identidad y la autopromoción. No es casual que los gestos de solidaridad más difundidos sean meramente representacionales —republicaciones virales o fotos de perfil con filtros alusivos a una causa—, mientras que los mecanismos reales a través de los cuales se ejerce la solidaridad política —como las huelgas y los boicots— sigan existiendo en los márgenes.

Los extremos de la solidaridad performativa resultan transparentemente ridículos: un influencer cristiano que insta a los conservadores a decirle a los camareros de Starbucks que se llaman “Merry Christmas”, o Nev Schulman, del programa Catfish, haciéndose un selfie con la mano en el corazón dentro de un ascensor y escribiendo como pie de foto: “Un hombre de verdad demuestra su fortaleza a través de la paciencia y el honor. Este ascensor está libre de abusos”. (Schulman golpeó a una chica en la universidad). La celebración demostrativa de las mujeres negras en las redes sociales —blancos tuiteando “las mujeres negras salvarán a Estados Unidos” tras unas elecciones, o Mark Ruffalo escribiendo que oró y Dios le respondió en forma de mujer negra— revela a menudo una extraña necesidad, por parte de muchos blancos, de participar personalmente en una ideología de igualdad que, en teoría, exigiría que simplemente se calmaran. En un momento de The Presentation of Self, Goffman escribe que la manera en que la audiencia moldea un papel para el intérprete puede volverse más elaborada que la propia actuación. Así es como se siente a veces la expresión digital de la solidaridad: una forma de escucha tan extrema y performativa que, con frecuencia, termina por convertirse en el espectáculo mismo.

La última —y posiblemente más destructiva, desde el punto de vista psicológico— distorsión de la internet social es su distorsión de la escala. No se trata de un accidente, sino de una característica esencial del diseño: las redes sociales se construyeron en torno a la idea de que algo es importante en la medida en que lo es para ti. En un memorando interno temprano sobre la creación del News Feed de Facebook, Mark Zuckerberg observó, en una frase que ya entonces bordeaba la parodia: “Puede que te resulte más relevante la muerte de una ardilla frente a tu casa que la de personas en África”. La idea era que las redes sociales nos ofrecerían un control más fino sobre lo que veíamos. El resultado fue una situación en la que nosotros —primero como individuos y luego, inevitablemente, como colectivo— somos, en esencia, incapaces de ejercer control alguno. El objetivo de Facebook de mostrar solo lo que interesaba a cada usuario condujo, en apenas una década, al fin efectivo de una realidad cívica compartida. Y esa elección, combinada con el incentivo económico de la empresa para provocar respuestas emocionales cada vez más intensas, acabó consolidando la norma actual en el consumo de noticias: hoy, en su mayoría, consumimos información que se ajusta a nuestra alineación ideológica, calibrada al milímetro para hacernos sentir a la vez virtuosos e indignados.

En The Attention Merchants, Tim Wu observa que las tecnologías diseñadas para aumentar el control sobre nuestra atención suelen tener el efecto contrario. Usa el mando a distancia del televisor como ejemplo. Hizo que cambiar de canal se volviera “prácticamente involuntario”, escribe, y colocó a los espectadores en un “estado mental no muy distinto al de un recién nacido o un reptil”. En internet, esta dinámica se ha automatizado y generalizado en forma de flujos de redes sociales infinitamente variados, pero de algún modo monótonos: esas adictivas y anestesiantes mangueras de información que apuntamos a nuestro cerebro durante buena parte del día. Frente a la línea temporal, como han señalado muchos críticos, exhibimos un comportamiento clásico de rata de laboratorio en busca de recompensa, del tipo que se observa cuando a los animales se les coloca ante un dispensador de comida impredecible. Las ratas dejan de presionar la palanca si el dispositivo les da alimento de manera regular o no lo hace nunca. Pero si las recompensas son raras e irregulares, las ratas nunca dejan de presionarla. En otras palabras, es esencial que las redes sociales resulten en su mayoría insatisfactorias. Es eso lo que nos mantiene desplazando, desplazando y presionando nuestra palanca una y otra vez con la esperanza de obtener una sensación fugaz —un instante de reconocimiento, halago o ira.

Como muchos de nosotros, he tomado plena conciencia de cómo se degrada mi cerebro cuando lo engancho para recibir el bombardeo total de internet: esos canales ilimitados, todos recargándose constantemente con nueva información —nacimientos, muertes, fanfarronadas, atentados, chistes, anuncios de empleo, publicidad, advertencias, quejas, confesiones y desastres políticos—, todos golpeando nuestras neuronas exhaustas en oleadas de datos que nos apalean y son reemplazadas de inmediato. Es una forma horrible de vivir, y nos está desgastando con rapidez.

A finales de 2016 escribí una entrada para The New Yorker sobre los lamentos de “el peor año de la historia” que inundaban entonces internet. Había habido atentados terroristas en todo el mundo y la masacre del club Pulse en Orlando. Habían muerto David Bowie, Prince y Muhammad Ali. Más hombres negros habían sido ejecutados por policías incapaces de controlar su miedo y odio racistas: Alton Sterling fue asesinado en el aparcamiento de Baton Rouge donde vendía discos; Philando Castile fue abatido cuando sacaba su permiso de porte legal durante una parada de tráfico rutinaria. Cinco agentes murieron en Dallas durante una protesta contra esa violencia policial. Donald Trump fue elegido presidente de Estados Unidos. El Polo Norte estaba 20 °C por encima de su temperatura normal. Venezuela se desmoronaba; familias morían de hambre en Yemen. En Alepo, una niña de siete años llamada Bana Alabed tuiteaba su miedo a una muerte inminente. Y frente a este telón de fondo estábamos nosotros —nuestros yoes estúpidos, con nuestras frustraciones estúpidas, nuestro equipaje perdido y nuestros trenes retrasados. Me pareció entonces que esa sensación de saturación punitiva persistiría sin importar las noticias. No había límite para la cantidad de desgracia que una persona podía absorber a través de internet, escribí, y no existía modo alguno de calibrar correctamente esa información: ningún manual para aprender a expandir el corazón y abarcar esas escalas simultáneas de experiencia humana, ninguna manera de enseñarnos a distinguir entre lo banal y lo profundo. Internet estaba ampliando de manera drástica nuestra capacidad de saber cosas, mientras nuestra capacidad de cambiarlas permanecía igual o quizá se reducía ante nuestros ojos. Había empezado a sentir que internet solo podía inducir este ciclo de desconsuelo y endurecimiento: una hiperconexión que cada día tenía menos sentido.

Cuanto peor se vuelve internet, más parece que lo deseamos, más poder adquiere para moldear nuestros instintos y deseos. Para protegerme de ello, me impongo límites arbitrarios —nada de historias en Instagram, nada de notificaciones de aplicaciones— y utilizo programas que bloquean mis cuentas de Twitter e Instagram después de cuarenta y cinco minutos de uso diario. Y aun así, de vez en cuando desactivo esos bloqueadores y me quedo ahí, como una rata presionando la palanca, como una mujer golpeándose la frente con un martillo, masturbándome en medio de la pesadilla hasta oler la gasolina de un buen meme. Internet sigue siendo tan joven que resulta fácil conservar una esperanza inconsciente de que todo esto aún pueda llegar a significar algo. Recordamos que, en un principio, todo esto nos parecía un jardín de mariposas y charcos y flores, y seguimos sentados pacientemente en nuestro hediondo infierno, esperando que internet se redima, que nos sorprenda, que vuelva a ser buena. Pero no lo hará. Internet está regida por incentivos que hacen imposible ser una persona completa mientras se interactúa con ella. En el futuro, inevitablemente, seremos devaluados. Cada vez quedará menos de nosotros, no solo como individuos, sino también como miembros de una comunidad, como un colectivo que enfrenta distintas catástrofes. La distracción es un “asunto de vida o muerte”, escribe Jenny Odell en How to Do Nothing. “Un cuerpo social que no puede concentrarse ni comunicarse consigo mismo es como una persona incapaz de pensar y actuar”.

Por supuesto, la gente lleva quejándose de lo mismo desde hace siglos. Sócrates temía que la escritura “engendrara el olvido en el alma de los aprendices”. El científico del siglo XVI Conrad Gessner se preocupaba de que la imprenta propiciara un entorno de conexión permanente. En el siglo XVIII, algunos hombres se lamentaban de que los periódicos aislarían intelectual y moralmente a las personas, y de que el auge de la novela dificultaría —sobre todo a las mujeres— diferenciar entre ficción y realidad. Temimos que la radio distrajera a los niños, y más tarde que la televisión erosionara la atención cuidadosa que requería la radio. En 1985, Neil Postman observó que el deseo estadounidense de entretenimiento constante se había vuelto tóxico, que la televisión había iniciado una “inmensa caída hacia la trivialidad”. La diferencia es que hoy ya no hay adónde ir. El capitalismo no tiene más territorio que cultivar que el propio yo. Todo está siendo devorado: no solo los bienes y el trabajo, sino también la personalidad, las relaciones y la atención. El siguiente paso es la identificación total con el mercado digital, la inseparabilidad física y espiritual de internet: una pesadilla que ya está golpeando la puerta.

¿Qué podría poner fin a lo peor de internet? El colapso social y económico lo lograría, o quizá una serie de procesos antimonopolio seguidos de un paquete de leyes regulatorias estrictas que, de algún modo, desmantelara también el modelo fundamental de lucro de internet. A estas alturas parece evidente que el colapso llegará primero. Salvo eso, no nos queda nada salvo nuestros pequeños intentos de conservar la humanidad, de actuar según un modelo de individualidad auténtica, uno que acepte la culpa, la inconsistencia y la insignificancia. Tendríamos que reflexionar con cuidado sobre lo que obtenemos de internet y cuánto le entregamos a cambio. Tendríamos que preocuparnos menos por nuestras identidades, desconfiar profundamente de nuestras insoportables opiniones, ser cautos respecto a cuándo la oposición nos sirve, sentir verdadera vergüenza cuando no somos capaces de expresar solidaridad sin ponernos primero a nosotros mismos. La alternativa es indecible. Pero ya lo sabes: ya está aquí.

* Sobre la autora:

Jia Tolentino es periodista y ensayista, redactora de plantilla en The New Yorker desde 2016. Es autora del bestseller Trick Mirror: Reflections on Self-Delusion (2019), donde incluye el ensayo “The I in the Internet”. Sus textos abordan cultura digital, redes sociales, género y política. Antes trabajó como editora en Jezebel y en The Hairpin.

© Imagen de portada: Get Popular Vending Machine, 2016-2025, de Dries Depoorter.

* Fuente: “The I in Internet”, capítulo del libro Trick Mirror: Reflections on Self-Delusion (2019), de Jia Tolentino.