La primera imagen del cortometraje Norheimsund nos adentra en un entorno que para muchos podría parecer impensable, pero que en Cuba forma parte de una realidad oscura y cotidiana.

Un cuarto pequeño en La Habana Vieja, donde una madre yace acostada junto a su hija adolescente. La madre se levanta de la cama para darle vueltas manualmente a un viejo ventilador, herencia de los tiempos que prometían progreso, y al que han nombrado con ternura y resignación: Panchito.

Mientras intenta hacerlo funcionar, se descubre a su hija Yahimita tomando una foto de sus senos perfectos, con la naturalidad de quien posa para una selfi más, como si el cuerpo no perteneciera a la intimidad, sino un instrumento de sobrevivencia.

La madre se ofrece, sin dudar, a tomar ella misma una mejor foto. Sabe que la imagen será enviada al viejo extranjero con el que ha estado chateando su hija y que planea visitarla pronto. Viajará desde el pequeño pueblo noruego que da título al corto: Norheimsund, cuyo nombre ni siquiera saben pronunciar los cubanos del filme, como muchos otros pueblos de donde viajan hombres de todo tipo a buscar féminas en Cuba.

La madre le toca una pequeña campana a la Virgen, pidiendo por el progreso de la unión. Limpia a su hija con agua de cascarilla y flores, y piensa en la fe. La fe en ese acto íntimo y transaccional que ambas aceptan como parte del día a día. La fe que depositan los padres frustrados en sus hijos y que se traduce en la responsabilidad de arreglarles la vida que ellos mismos no lograron arreglarse. La fe como último recurso, como impulso ciego hacia un futuro mejor. La fe que, a veces, nos sostiene cuando ya no nos queda nada y nos salva, incluso de nosotros mismos.

En la pared del fondo del cuarto, despintada de un verde carcomido por el tiempo y la humedad, cuelga una foto de Yahimita en sus quince años. Luce un vestido rosado de vuelos y una expresión de inocencia que aún carga en su mirada. El uniforme de preuniversitaria guinda de un perchero en la pared, revelando sus 17 años. Este detalle cobra aún más peso cuando se considera el marco legal que lo rodea.

En Cuba existen dinámicas profundamente desiguales y vulnerables como las que retrata el corto, donde la pobreza, la esperanza y el cuerpo de una adolescente se entrelazan en una transacción desigual y sistemáticamente tolerada. Una transacción que no ocurre solo entre dos personas, sino entre generaciones, entre sistemas, entre la promesa y el desengaño.

La película logra capturar de forma íntima y conmovedora una realidad cruda que muchas veces permanece silenciada en la pantalla grande: la vulnerabilidad de las adolescentes cubanas ante el deseo de escapar de la pobreza, a través de relaciones con hombres extranjeros. La protagonista es presentada en toda su complejidad: no como víctima pasiva, sino como una joven atrapada entre la presión materna, la ilusión del amor y la conciencia de su propio valor.

El Yuma es el centro de la historia, aunque nunca vemos su rostro, quizás porque personificarlo daría cierta singularidad a una historia que es bastante común en la realidad cubana. Lo que realmente importa no es su identidad, sino lo que simboliza. Una figura ausente y omnipresente al mismo tiempo. Un espectro de esperanza, una promesa de escape. Una ilusión que carga con el peso de una realidad demasiado tangible. El Yuma no es un solo hombre, sino un espejismo.

Una vecina que emigró a Noruega fue quien se lo presentó. Por eso la madre les confirma a las amigas de la peluquería, donde lleva a la niña a “ponerse bonita” para la visita del candidato, que él “no es ningún extraño”.

Se habla de leyendas sobre otras que se han ido con hombres extranjeros que prometen mundos mejores y les quitan los órganos del cuerpo. Extremismos (quizás) que la madre esquiva, al concentrarse en las fotos del supermercado noruego que le mandó El Yuma. La esperanza es el hilo invisible que remienda los pedazos rotos de la supervivencia.

En el desenlace de la historia, Yahimita descubre que el hombre no es tan idílico como creía y que su historia no es única, ni exclusiva. Detrás de la promesa de un futuro mejor, existe una realidad de competencia, engaño y desilusión. No es la única candidata a la lujuria del visitante y el “cuento de hadas”, que la protagonista había empezado a construir en su mente, se derrumba, enfrentándola de golpe con la crudeza de su situación y con las expectativas rotas que tantas veces persiguen a quienes intentan escapar.

El corto no ofrece soluciones, pero sí preguntas necesarias. Preguntas que nos confrontan con lo que se tolera en silencio y se normaliza en la penumbra.

Esta película es parte del curso de Maestría en Dirección de Cine de la Universidad de NYU en Nueva York, que cursa Ana A. Alpízar, y estará disponible para la visualización cuando finalice su recorrido por los festivales de cine internacional.

A propósito de su reciente aceptación al Festival de Cine de Venecia, donde Norheimsund estará en competencia, sostuve una conversación con su directora, Ana A. Alpízar.

¿Cómo surgió la primera imagen con la que abre la película y toda la información visual con la que introduces los personajes?

Ese plano fue, de cierta forma, la génesis visual de la película. Puede que no tuviera claro cómo iba a filmar todas las escenas, pero ese plano lo tenía muy claro desde que lo escribí.

Este corto tiene mucho que ver con el chisme, con lo que se sabe, lo que no se sabe. Me interesaba mucho la forma en la que se juega con la información en ese plano: la dosificación.

Primero, ves a una mujer acostada, y cuando se mueve, te das cuenta de que hay otra mujer detrás de ella en la cama. No sabes si es su pareja. Luego descubres que es su hija, pero no sabes cómo va a reaccionar la madre ante la foto desnuda que se toma la hija. Me interesaba explorar esa revelación paulatina.

Tenía claro que ese plano debía presentar muchas cosas. Hay una foto de quinceañera que me encanta por sus colores, y que también habla de ilusión, de esa cercanía con sus 15 años.

Cuando la actriz llegó a la habitación, me dijo que lo que más le impactó fue ver el uniforme colgado en el cuarto. Creo que aún no había interiorizado lo joven que era su personaje, aunque sabía que tenía 17 años.

Y hay algo en compartir la cama que, para mí, es muy único.

En Cuba es común compartir la cama con tu madre, abuela o hermanos, pero en otras partes del mundo esto puede resultar incomprensible.

Sí. ¿Qué situación deben estar viviendo estas dos mujeres para tener que dormir juntas? Estos personajes tienen solo un ventilador y no hay forma de apuntarlo hacia las dos camas, así que deben compartir.

Me parece muy agónico que una madre y una hija tengan que dormir juntas por necesidad. Afuera no se entiende, pero en Cuba sabes desde el primer plano que son madre e hija, porque lo reconoces desde tu experiencia.

A diferencia de otras obras cubanas dirigidas a audiencias internacionales, tu película evita la sobreexplicación del contexto. ¿Cómo lograste transmitir esa complejidad social y cultural sin caer en eso?

El drama del corto habla por sí mismo. No hace falta decir “este país es una mierda” o “se fue la luz”. Hay muchos elementos que lo comunican desde el arte: el ventilador, los rostros, la ilusión rota… Se siente que los personajes han vivido esto por mucho tiempo.

Pienso que el cine cubano tiende a dedicar demasiado tiempo a explicar el contexto, y es mucho más rico cuando ese contexto se revela a través de la evolución dramática, de los personajes y los espacios en que habitan.

La sociedad cubana sexualiza a las niñas desde muy jóvenes, de forma brutal. Es casi una regla que después de los 13 o 14 años ya eres una mujer, y lo que te pase es tu culpa. Yo crecí así. Muchas mujeres que conozco, también.

Recuerdo que, cuando tenía doce años, tener un novio de 25 era visto como normal, algo que en gran parte del mundo no lo es.

¿Hubo alguna escena especialmente difícil de escribir o filmar por su carga emocional o ética?

No, porque crecimos con muchas de esas cosas normalizadas. Quizás el primer plano fue el más difícil. Lo que ves en la película es la primera toma que filmamos. Y quedó.

Recuerdo verla y sentir que se me estrujaba el corazón. Es raro cuando te pasa eso con algo que tú misma escribiste y viste ensayar. La primera escena es muy fuerte, pero la más difícil fue la última. Me costó mucho lograr que la audiencia llegara a donde yo quería.

¿Qué rol juega la esperanza —aunque distorsionada o rota— dentro de la historia? ¿Es un motor o una trampa?

Creo que es un motor. No tienen otra salida. Cuando mi mamá leyó el guion, lloró y me dijo: “¿Sabes lo que más me duele? Que si tú estuvieras en esa situación, yo haría lo mismo que esa madre”.

Y mi mamá es una mujer conservadora, de muchos valores. Eso te hace pensar en el nivel de desesperación y en cómo la esperanza se conecta con el sacrificio, por los otros y por uno mismo.

Parte del equipo técnico fueron estudiantes internacionales de NYU. ¿Cómo fue trabajar con ellos en Cuba?

No hubo que explicarles mucho. Entendieron todo y me ayudaron a salirme de ese costumbrismo que mencionamos antes: a no regodearme en el contexto, sino en la carga dramática.

Rodar en Cuba fue muy difícil. Todos teníamos diarrea. No encontrábamos baños que descargaran. Hacía un calor insoportable en enero. Pero mi equipo es de guerreros y estábamos enfocados en hacer la película.

¿Cómo ha sido la recepción internacional del filme, especialmente en audiencias no cubanas?

Ha sido mucho mejor que dentro de la comunidad cubana. Me llama la atención. Quizás es una percepción mía, pero siento que conectaron con esta historia como no había visto antes con ninguno de mis trabajos.

¿Qué preguntas te hacen tras ver el filme?

Más que preguntas, me hacen comentarios sobre lo agónico, el sacrificio. Hay dudas sobre qué tan común es lo que muestro, o si es legal. Pero lo que más impacta es el nivel de desesperación.

¿Qué esperas que sienta el público después de ver tu obra?

Quiero que queden tan frustrados que no puedan juzgar. Que entiendan que esa es la única salida para los personajes. Y que también se rían de cosas que me parecen graciosas, como llamar “Panchito” al ventilador.

Pero, sobre todo, que vean que Cuba es un país que ha perdido la esperanza. Que lo ha perdido todo. Y esa nada me interesa mucho.

Un elemento común en tus trabajos anteriores, como El pescador y Yusimi, es tu preferencia por trabajar con personas que no son actores profesionales, sino gente común con ciertas aptitudes. ¿Por qué eliges actores para este corto?

Hacía mucho tiempo que no trabajaba con un equipo completo de actores profesionales, pero el mayor elogio que me pueden dar es preguntarme si no lo son, porque me han dicho que parecen gente real.

Elegí trabajar con actores porque quería algo más seguro y no tenía el mismo tiempo para explorar, como en mis otros proyectos. Disfruté mucho dirigir actores por primera vez. Tuve un elenco muy dedicado, abierto a nuevas ideas, y muy buenos actores.

En la película nunca vemos al personaje masculino, aunque toda la trama gira en torno a él. Solo lo conocemos a través de lo que dicen los personajes. ¿Cuál fue la intención detrás de esta decisión narrativa?

Me interesan mucho las historias contadas por mujeres, desde su perspectiva. Mucha gente me ha dicho que, al terminar la película, podrían describir perfectamente al extranjero, a pesar de que nunca lo ven. Que tengan esa sensación era muy importante para mí.

No sé por qué, y no tengo una explicación concreta, pero suelo escribir personajes femeninos. Como en Yusimi, me salen así.

Son historias contadas por mujeres, pero ¿siguen siendo acerca de los hombres?

(Ríe) Exactamente. Un poco, sí.

¿Cómo construiste la dinámica entre la madre y la hija para que no se perciba simplemente como abuso o negligencia, sino como una manifestación retorcida de esperanza?

Para mí era muy importante que se sintiera cuánto la madre ama y se preocupa por su hija. También cuánto orgullo siente por ella. No creo que haga lo que hace por egoísmo, sino porque realmente piensa que está haciendo lo mejor para su hija.

Al final de la película, cuando le dice: “A lo mejor en Norheimsund puedes abrir un restaurante cubano”, no está hablando de ella, está hablando del futuro de su hija.

Trabajamos mucho en construir una relación basada en humanidad, humildad, miradas, en esos momentos donde la madre dice algo incorrecto y la hija la corrige. No quería que se leyera como una madre negativa, sino como alguien que no conoce otra forma de ayudar y que ha centrado su vida entera en su hija.

En Cuba tenemos un problema y es que la gente se cansa muy temprano. Por el sistema, por lo que nos rodea. Y esa frustración se transmite a los hijos, que a la vez se convierten en la única esperanza de sus padres. Ese era un tema que me interesaba mucho explorar.

El contraste entre las dos adolescentes que se disputan al extranjero refleja una especie de microcosmos de desigualdad, incluso dentro de la pobreza. ¿Fue intencional esa comparación como crítica social?

Sí. El personaje de Maibeibi, alias “Pocahontas”, es alguien que ya ha pasado por esto. Ha perdido la inocencia. Ella sabe que este es solo otro yuma que se quiere aprovechar de ellas y que nada va a pasar.

Ella es, de cierta forma, en lo que se puede convertir Yahimita si las cosas no le salen bien. En la casa de Maibeibi también está la foto de los quince, la Virgen… Igual que en la casa de Yahimita, pero con una diferencia: Maibeibi ya tiene aire acondicionado.

Hay paralelismos entre ambas. Aunque compiten por el mismo hombre, hay una cierta hermandad entre ellas. Maibeibi la recibe, le explica, quiere que abra los ojos.

¿Querías que el espectador empatizara con ellas, las juzgara, o simplemente las comprendiera?

No me interesa juzgar a nadie. Quise abrir una puerta a un mundo donde las circunstancias son tan duras que empiezas a entender cosas que, en otro contexto, serían imperdonables.

No quiero que el público piense “las mujeres se venden” o que la madre es una HP… Quiero que las entiendan.

¿Cómo decidiste incluir esta mezcla de desilusión y crítica social, especialmente a través de la escena en la peluquería, donde se rompen los “cuentos de hadas” sobre las relaciones con extranjeros?

La escena comienza con la madre súper contenta, contándoles a las amigas sobre el “extranjero” de su hija y mostrándoles fotos del supermercado en Norheimsund. Es una escena muy cubana, que hemos visto mil veces. Cuando yo vivía en Cuba, cualquier cosa que me mandaran de afuera me parecía hermosa. Un mercado con comida, productos, colores, quesos, me parecía fascinante.

Ahí entiendes el nivel de necesidad que tiene esta mujer y también el tipo de relación que se genera con el extranjero. Te das cuenta de que él no es nuevo en esto: ha venido muchas veces a Cuba y sabe cómo hacerlo con las mujeres.

Es la ruptura del cuento de hadas porque Yahimita descubre que el extranjero no es tan idílico como ella pensaba. Por eso también jugué con lo visual: ella empieza la escena con los ojos cerrados, haciéndose un tratamiento de pestañas. Y luego descubre el bombazo.

¿Cómo fue el proceso de rodaje en Cuba? ¿Tuviste que pedir permisos? ¿Alguien se apareció en el set a hacer preguntas o cuestionar lo que hacías?

Contraté a una productora cubana que se encargó de todo lo relacionado con los permisos, a través del ICAIC. Para filmar necesitas la aprobación del ICAIC primero, y después puedes gestionar los permisos con el Ministerio del Interior.

Desde NYU, fue muy complicado. Cuba está en todas las listas rojas posibles, así que no pude usar los equipos que normalmente ofrece la escuela. Renuncié a las mejores cámaras y lentes. Filmé con lo que se podía.

Intenté hacer crowdfunding, pero tampoco pude, por el “bloqueo”. Filmar en Cuba siempre tiene un nivel alto de estrés, porque nunca sabes si van a darte los permisos.

Hay personas que trabajaron conmigo y han tenido problemas con la Seguridad del Estado. En Cuba tienes que entender el espacio donde estás filmando: no tienes control de nada.

¿Tuviste que mandar una copia del guion para los permisos? ¿Fue el que vimos en pantalla o una versión más “suave”?

Sí, mandé el guion que grabé. Puede que haya cambiado una que otra frase en los ensayos, pero en esencia, fue ese.

¿Qué desafíos enfrentaste para llevar una película producida en Cuba al circuito internacional de festivales, como el de Venecia, donde las obras cubanas no suelen tener mucha visibilidad?

Inscribí el corto en el Festival de Venecia el último día, en el último minuto. No tengo contactos, ni padrinos, ni cartas de intención. ¡Nada!

Un mes después, me escribieron para decir que lo aceptaron. Fue una locura.

Para los cubanos en Cuba es muy difícil, porque los pagos de inscripción son caros. Pero creo que, justamente, por ser cubano, llamó la atención. No les llega mucho cine cubano.

¿Qué significa para ti que una obra tan profundamente cubana esté representada en un festival internacional como Venecia?

Un tremendo orgullo. Espero que sea un impulso para que más cubanos cuenten sus historias. Se pueden contar historias cubanas en todo el mundo, no solo en Cuba.

Estar en un festival de ese calibre hace que la película se tome más en serio, y que más personas puedan entender lo que está viviendo el pueblo cubano.

¿Por qué seguir hablando de Cuba en tu obra, si llevas años fuera del país?

Porque yo soy cubana. Me cuesta conectar con historias en Estados Unidos, a menos que sean de migrantes.

Cuba es una preocupación inmediata. Mi madre está allá. Mi familia. Esa conexión no la puedo, ni la quiero romper.

Nada me hace más feliz que filmar en Cuba. Sin agua, con diarrea, como sea. Nada me hace más feliz que mi país.

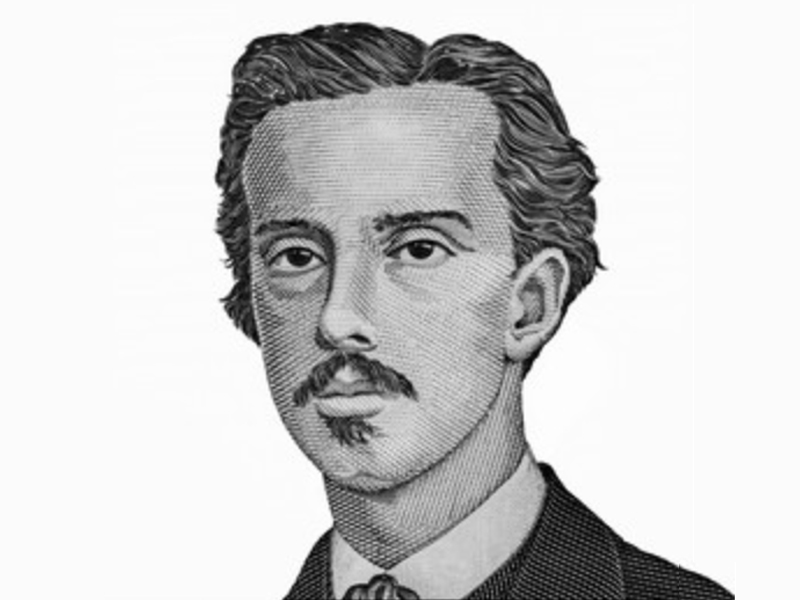

Discurso en la Universidad de La Habana (Sabatina del 22 de febrero de 1862)

Por Ignacio Agramonte y Loynaz

“El Gobierno que con una centralización absoluta destruya ese franco desarrollo de la acción individual, no se funda en la justicia y en la razón, sino tan sólo en la fuerza”.