El pasado 11 de septiembre, durante el evento Apertura Madrid Gallery Weekend, inauguramos Idos de revoluciones, exposición bipersonal de los artistas cubanos, radicados en Madrid, Lorena Gutiérrez Camejo y Maikel Sotomayor, en la sede temporal de Pan American Art Projects, Espacio PlusArtis. Un proyecto donde han confluido actitudes, nostalgias y, sobre todo, múltiples maneras de volver a mirar hacia la Isla.

Pero, ¿si Gutiérrez Camejo y Sotomayor no dirigieran sus miradas hacia el contexto cubano, sería esta, otra muestra donde dos artistas exponen sin aparente diálogo, por el mero capricho de hacer visible su producción?

La respuesta es no. Es muy cierto que discursar sobre Cuba constituye uno de los conectores principales dentro de las directrices curatoriales. Sin embargo, habita entre ambas poéticas una sensibilidad común, una necesidad de cuestionamiento que encuentra, en un tema específico, terreno fértil para sus metáforas: el poder.

Un tema, en efecto, cuyo abordaje podría despertar tantas opiniones a favor como en contra, y sobre el que ambos artistas han discursado desde sus inquietudes personales. Es un tema que, por supuesto, no hemos pretendido agotar (sería una empresa fallida, además de una necedad), pero nos propusimos explorarlo desde diferentes cronotopos y situaciones.

Es por ello que Idos de revoluciones se ha proyectado en dos momentos que permiten diversificar el discurso.

El primero de ellos, que transcurre durante la primera semana de exposición, dirige el foco hacia la Isla en tanto cartografía y paisaje, a partir de un juego de doble perspectiva que divide, y al mismo tiempo particulariza, el planteamiento de ambos: zoom-out/zoom-in.

El segundo, que tiene lugar durante la última semana, centra la atención en los saldos y matices de relaciones, siempre forzadas, que se establecen durante determinadas transacciones, intercambios y trueques.

En sentido general, la muestra escruta de forma crítica, dentro de la historia de Cuba y su diáspora, en escenarios y mecanismos que subrayan la manipulación de los órdenes hegemónicos. Pretende una deconstrucción de aquellos discursos oficiales que nos han sido impuestos, y cuestiona las estructuras establecidas desde el poder.

Desde luego, hay en el pensamiento del filósofo y profesor Jacques Rancière, fundamentos que permiten comprender las actitudes, el lugar desde el que cada artista anuncia su disposición para crear disenso y contraponer las jerarquías. He aquí la finalidad de la siguiente conversación: potenciar el espacio para que cada artista exponga sus intenciones y motivaciones, el lugar de enunciación desde el que esgrimen sus poéticas.

Si para Rancière un arte no es político por la temática que aborda, sino por cómo establece un “reparto de lo sensible”, al tiempo que altera el orden social al cuestionar lo que se considera visible, decible y posible en el mundo. Entonces, mi primera pregunta es:

¿Todo arte es político?

L: Definitivamente, considero que todo arte es político. No solo, como es mi caso personal, porque mi obra muchas veces aborde de forma explícita temáticas sociales, ideológicas o relativas al poder, sino porque incluso al negar lo político, si cabe, ya se está adoptando una postura con vector contrario.

Decidir hacer un arte aparentemente “estético” o “neutral” también implica situarse en un marco de referencias que son inherentes a las estructuras sociales y culturales en las que el artista está inserto.

El arte es político porque surge en un contexto concreto: se produce con un lenguaje y una sensibilidad que no son neutras, que han sido moldeadas históricamente por relaciones de poder, por instituciones, por tradiciones culturales y por sistemas económicos, es decir, espacios que pertenecen al ámbito de lo político.

Obras pictóricas de mi autoría como Hidra de Lerna u Horizonte no es frontera, una instalación ubicada en su espacio como Soliloquio del zorro o la realización de un performance como Andador, no solo son obras en sí mismas, sino también son gestos que dialogan —a veces de manera menos evidente, otras más confrontativa— con el entorno político en el que aparecen expuestas, incluso pasado el tiempo que puede durar la propia representación.

El acto de refugiarse en lo individual, en lo íntimo, puede leerse políticamente: elegir el silencio, la evasión o el escapismo es también una respuesta política frente al mundo. Así, al margen de la intención de uno como artista o creador, el arte inevitablemente produce significados que generan efectos políticos: legitimar un orden, cuestionarlo, reformularlo o proponer alternativas sensibles de habitarlo.

Por eso, más que pensar si existe arte político o no, creo que lo clave es reconocer cómo cada obra se posiciona políticamente: ya sea a través de su contenido, de su forma, de su inserción en circuitos de legitimación cultural o incluso de su aparente neutralidad. En todas estas expresiones late una dimensión política inevitable, porque el arte nace en lo privado para terminar compartiéndose en lo público.

M: Pienso que hay un arte que se hace con intenciones claramente políticas: desde sus temáticas, motivos, los lugares donde se muestra, etc.; y hay un arte que es influido por las circunstancias políticas en las que vive el artista, la obra lo somatiza más allá de la plena conciencia de su creador y muchas veces va cobrando los aspectos de la realidad política que habita. Entonces, para responder tu pregunta: sí, todo arte es político.

La producción artística está condicionada por lo que vive el sujeto artístico, es muy difícil escapar de la realidad política en la que vivimos. No importa el contexto, las sociedades actuales se rigen bajo estrictos mecanismos de poder, donde las leyes benefician a unos y perjudican a otros; este hecho también contribuye a la politización del arte.

¿Qué opinan sobre las tensiones que se mantienen en la escena de las artes visuales en relación a conceptos sobre “lo universal” y “lo local”?

L: He de decir que no soy una gran conocedora de la ubicación de los artistas en ese eje cartesiano que incluye los planos de lo local y lo universal.

En cuanto a las tensiones entre “lo local” y “lo universal”, siento que en la escena artística contemporánea esta dicotomía sigue muy vigente. Por un lado, hay una fuerte presión para que los artistas hablen desde su contexto inmediato, sus raíces, y aporten una voz particular que hable de lo propio.

Esto puede traer frescura, autenticidad y una mirada que enfrenta los clichés globales. Sin embargo, persiste el deseo —y a veces la expectativa— de alcanzar “lo universal”, ese horizonte estético e intelectual donde, supuestamente, cualquier persona podría conectar con la obra, sin importar su origen.

Me parece interesante observar cómo muchas veces estas categorías se entrelazan y tensionan mutuamente: un gesto profundamente local puede tener resonancia universal, y una obra que aspira a lo global puede pecar de vacía o desarraigada. También se ve cómo el mercado del arte y los circuitos de exhibición internacionalizan ciertas identidades “locales”, volviéndolas un producto exótico y fácilmente comercializable.

En definitiva, creo que esta tensión es inherente al arte: ¿debe ser una expresión personal y local, o aspirar a valores y emociones universales? Tal vez lo más valioso es ese espacio intermedio donde lo local se universaliza desde la honestidad, y lo universal se enriquece de las particularidades.

M: Según yo lo veo, lo que llamamos local e internacional están fuertemente ligados a la construcción del imaginario social. Son conceptos que se retroalimentan. “Lo local” puede generar interés internacional y “lo universal” puedo modificar la estética y la manera de pensar cualquier aspecto local.

Cada vez, es más evidente la trascendencia de esos fenómenos locales en el mercado internacional. Desde mi punto de vista, una buena parte de lo que hoy conocemos como universal ha estado movido por un fenómeno local.

Pienso en cómo Picasso, Matisse, Modigliani, Gauguin y otros artistas europeos se interesaron por elementos formales de grupos étnicos determinados, cuyo origen y finalidad fueron ignorados por ellos.

Estos artistas se apropiaron de dichas estéticas, las reciclaron en un lenguaje personal y de esta manera potenciaron lo que hoy indiscutiblemente compone el arte universal. Son ejemplo de ello, el fauvismo, el cubismo, etc.; y piezas tan universales como las Señoritas de Avignon, Guernica, entre otras que ocupan las principales paredes de los museos más visitados en Europa. ¿Hasta qué punto lo que hoy conocemos como internacional no está lleno de esos fragmentos locales?

¿Cómo posicionan sus obras dentro de esos conceptos?

L: Te confieso que no es una preocupación que guíe mi proceso creativo. No parto de una ubicación predeterminada en esos planos, sino de una idea o un concepto inicial que deseo materializar a través del lenguaje del arte. A partir de ahí, indago sobre el soporte más adecuado para desarrollar la idea, incorporando progresivamente diferentes capas de significación que enriquezcan su sentido y visualidad, para terminar en el proceso de producción de la obra.

En este proceso, mi interés se centra en la construcción de la obra misma, en su potencia expresiva y en la coherencia con la idea que le da origen. Por eso me resulta imposible intentar anticipar de antemano si la obra tendrá una proyección local o universal. Ese tipo de categorización, en mi caso, no antecede a la creación, sino que, en todo caso, surge después, en el diálogo de la obra con quienes la reciben.

M: A mí me motiva el paisaje que interactúa con el contexto rural. En esos espacios encuentro formas que me sugieren maneras de representar “lo local”. Esos modos son más o menos primitivos, aunque estoy formado académicamente, bajo un patrón occidental (es decir, universal). A fin de cuentas, creo que hablar de ello es un poco divagar entre lugares que se reciclan mutuamente.

Para Idos de revoluciones, el foco estuvo dirigido principalmente hacia Cuba. ¿Qué detona el interés por la Isla? ¿Cómo se retroalimenta su obra con el contexto cubano?

L: Desde que comenzamos a pensar esta exposición —hace ya más de dos años, cuando inicialmente estaba concebida para presentarse en la galería Villa Manuela—, la idea siempre fue articular un proyecto cuyo eje central fuera Cuba.

En mi trabajo, el tema cubano ha estado presente de manera constante, en tanto constituye mi realidad circundante y a la que, con una mirada crítica, he interpelado continuamente desde el arte. Cuba es, para mí, la piel que habito (gracias, Almodóvar).

En ese sentido, y respondiendo a tu primera pregunta, mi interés por Cuba surge desde el mismo momento en que comienzo a producir mi obra y, sobre todo, cuando empiezo a desarrollar un nivel más crítico de conciencia sobre mi entorno. Es desde allí que nacen mis primeras piezas, en las que me acerco directamente a los estamentos de poder y las estructuras que conforman y condicionan la sociedad cubana contemporánea.

Respecto a tu segunda pregunta, mi obra se retroalimenta del contexto cubano de formas múltiples. Puede ser a través de una lectura, una noticia puntual, un comentario que circula en redes sociales o una vivencia cotidiana. Son fuentes diversas, disímiles en apariencia, pero que conforman un entramado rico y estimulante que me ofrece el andamiaje necesario para la creación. En ese proceso, el contexto no es solamente un telón de fondo, sino una presencia activa que impulsa, cuestiona y, en definitiva, nutre la obra misma.

M: El paisaje cubano ha sido mi fuente principal de inspiración a la hora de crear. Así como los procesos de mezcla cultural y lo que accionan desde lo folclórico y vernáculo, todavía hoy siguen siendo un material inagotable y lleno de interés para mí.

También resulta significativa mi procedencia de dos troncos familiares involucrados con el contexto rural: personas de campo que crecen en sierras del oriente del país, aprendiendo a vivir respetuosamente dentro de la naturaleza a base de trabajo con la tierra y con los animales; cantos, cuentos y mitos que reactivan su día a día.

Todo esto ha creado un precedente que llega hasta mí, y enciende una fuerte motivación hacia estos temas y sus enigmas. Pienso en Samuel Feijóo, y su agudo olfato para todas estas cuestiones, su reivindicación de un ser humano permeado por sus tradiciones, y maneras de pensarse y crear una realidad dentro de ese espacio campestre, la gracia y mieles de un guajiro, y toda la magia que encierra.

Pienso en la Isla como ese estrecho y largo paisaje, ávido de seguir siendo recorrido.

¿Por qué en ciertas obras Lorena Gutiérrez Camejo recurre a la cartografía?

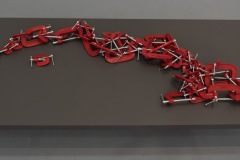

L: Debo decir que me alegra mucho que hayas seleccionado algunas de las obras que hasta ahora permanecían inéditas y que dialogan con la cartografía de Cuba, con esa línea costera tan reconocible y, al mismo tiempo, tan cargada de resonancias históricas y afectivas.

Esa silueta insular, repetida desde nuestros primeros dibujos escolares, constituye una imagen que nos acompaña de manera casi inconsciente, como un signo de pertenencia y también de límite. Verlas reunidas en conjunto y puestas en diálogo me ha resultado especialmente significativo.

Cuba es un país que, hasta hace apenas unos años, tuvo un acceso muy restringido a fuentes de información, a bibliografía actualizada, a internet, a tener la posibilidad de viajar o de establecer intercambios con el exterior.

En ese contexto, la línea de costas funcionaba como una especie de frontera física y simbólica: como una “membrana citoplasmática” que nos separaba del mundo y que, al mismo tiempo, nos definía.

Fuera de esas costas solo había, para muchos, terra ignota. Por eso decidí titular esta serie con una expresión latina: Agrestis Insula, evocando aquella parte del mapa donde lo desconocido comenzaba y donde todo, absolutamente todo, podía ser imaginado y deseado, en detrimento de ese espacio vital en que se desarrollaba la existencia.

Mi homenaje a la cartografía no se limita a la forma de la Isla, sino a lo que ella misma representa: la impronta de una tradición cartográfica que buscaba comprender y dibujar el mundo, y que al mismo tiempo lo inventaba.

Pienso en el mapa de Juan de la Cosa, donde aparece representada Cuba por primera vez, custodiado hoy en el Museo Naval de Madrid. Esa primera inscripción en un mapa no era solo un acto de registro, sino también de poder y de imaginación: poner un territorio en papel es también ubicarlo simbólicamente en el mundo.

Claro que soy consciente de que Agrestis Insula es heredera de toda una genealogía de artistas cubanos que han trabajado con la imagen de la isla; pienso, por ejemplo, en Antonio Eligio (Tonel) con su País deseado (1993) y El bloqueo (1989), o en Alexis Leyva Machado (Kcho) con Mi jaula (1991). Estos artistas, y otros tantos, han sido fundamentales en la concepción de las obras que conforman mi serie Agrestis Insula.

¿Qué encuentra Maikel Sotomayor en el paisaje para ponderarlo recurrentemente como motivo? ¿Es el paisaje protagonista en tu trabajo?

M: En la respuesta a la pregunta anterior hay mucho de lo que podría responder a esta.

Desde la pintura, el paisaje para mí es el lugar de los hechos o de las cosas que están por suceder, cómplice y testigo. Muchas veces he creado un paisaje a partir de la memoria y otras, interpreto el que tengo delante, aunque no desde una intención mimética. Me enfoco en pintar el enigma, como diría un viejo amigo.

El resultado siempre me sorprende, porque termino creando un nuevo lugar. Es como un paisaje dentro de otro. Al final, se va multiplicando lo que descifro y me distancio de la imagen original.

Este es un ejercicio de observación que me interesa. Es el lugar desde donde se me muestra el mundo que quiero compartir, donde voy encontrando los códigos y las maneras para plantear mis inquietudes, es un espacio que se agranda cada vez que me acerco, y eso me mantiene dentro del paisaje como fenómeno que se me devela.

Desde niño, siempre me sentí seguro ahí, aunque también me acechaba un sutil y ligero temor a lo desconocido, como la mítica Luz de Yara tan popular en el oriente del país, y que muchos aseguran haberla visto, luz que te seduce y te extravía en el monte. O descubrir un efecto negativo en el roce con determinadas plantas como el guao; o el encuentro fortuito con una culebra o perro jíbaro, etcétera.

A pesar y hechizado quizás por estas motivaciones, era siempre el lugar donde podía caminar solo, donde podía pensar en voz alta, descubrir cosas que no había visto: lo que habita y muchas veces no se muestra a la primera. El paisaje hay que descubrirlo respetuosamente.

Podría decir que el protagonista es el paisaje como lugar anterior a la obra. Luego me motiva una mirada más parcial dentro de él, donde el foco está en sus elementos ligados a la figura humana.

¿El éxodo condiciona la mirada hacia Cuba?

L: Indudablemente. Tomar cierta distancia de la realidad cubana incide en un correcto ajuste de la lente para revisar los puntos de vista sobre los que se articula el trabajo. El éxodo, la migración, no solo implican un desplazamiento físico, sino también un reposicionamiento subjetivo: vivir en otro contexto social, político y cultural brinda marcos de referencia distintos que permiten comparar, valorar y reinterpretar experiencias previas.

Esta comparación constante entre lo que se abandona y lo que se encuentra, genera una mirada más crítica, plural y muchas veces más incisiva y compleja.

Participar en una nueva sociedad complementa las nociones que uno trae consigo y enriquece la capacidad de análisis, al poner en evidencia dinámicas que en Cuba pueden naturalizarse pero que, vistas desde afuera, adquieren mayor nitidez. Al mismo tiempo, el acto de emigrar también introduce nuevas presiones: la nostalgia, la memoria y las lealtades emocionales matizan la objetividad plena, creando un diálogo permanente entre la distancia crítica y el arraigo afectivo.

En definitiva, el éxodo no solo amplía los patrones de comparación, sino que también define el modo en que se construyen relatos sobre Cuba: relatos atravesados tanto por la experiencia de lo vivido como por la perspectiva que proporciona la inserción en un entorno diferente.

M: Sí, en la distancia me he encontrado con algunos aspectos de mi propia cultura, algunos de ellos tienen su origen en España, y otros los he percibido en otras personas migradas desde África o desde Latinoamérica, por ejemplo. Vivir en este contexto me ha llevado a revisar y reafirmar nociones étnicas sobre mí mismo, mi identidad y mis raíces.

Este viaje ha exacerbado más mi necesidad telúrica y es mi mirada cada vez más reivindicativa hacia la Isla.

¿Cómo se muestra y actúa el cuerpo migrante en sus obras?

L: Desde hace muchos años, no trabajo desde la autorreferencialidad de manera directa. Sin embargo, esto no significa que los temas que abordo en mi obra estén desligados de mis inquietudes personales o de las problemáticas que enfrento como ser social. En realidad, lo que me interesa es cómo esas inquietudes individuales se transforman en preguntas colectivas.

El tema de las migraciones ha estado muy presente en mi trabajo. Lo he abordado de forma explícita en obras como Horizonte no es frontera, Breve historia nacional o Lo más difícil de emigrar es el primer año, dicen… Se trata de piezas que funcionan casi como un aullido (gracias, Ginsberg) frente a la experiencia de la movilidad forzada y la complejidad de dejar atrás el lugar de origen.

No obstante, también me interesa acercarme a estas cuestiones de manera más sutil o indirecta. En otras obras, por ejemplo, recurro a la carga simbólica de ciertos objetos que remiten inevitablemente al viaje y al desplazamiento: portafolios, pasaportes, postales conmemorativas, sellos de correo o guías de turismo. Son elementos cotidianos que, en la medida en que señalan un tránsito —sea físico o imaginario—, introducen siempre una distancia entre el objeto y aquello que lo convoca.

Es justamente en estas piezas, además de las múltiples lecturas que pueden suscitar, donde el cuerpo migrante aparece: se desdibuja en la lejanía, se fractura y se transforma para buscar su inserción en una nueva realidad.

Ese proceso de desarraigo y reconfiguración del sujeto migrante es, en definitiva, lo que me interesa explorar: no solo como un acontecimiento individual, sino como una experiencia compartida que redefine paisajes, memorias y vínculos.

M: Me he reconocido como cuerpo migrante desde muy temprana edad. Cuando me desplacé desde Granma a La Habana, sentía que era un extranjero teniendo que incorporar, como es lógico, los códigos de la capital, asumiendo que venía con una información de un sitio que trataría de adaptar a otro para convivir. Eso indudablemente te ofrece herramientas.

Ya luego de Cuba a España, he sentido más la distancia, aunque también he constatado muchas expresiones culturales comunes, no por casualidad. Lo importante es cómo la obra somatiza todo eso. He sido un cuerpo migrante dentro y fuera de mi país. Mi obra se ha beneficiado de ello.

Detrás de cada injerencia, de cada mixtura cultural que pretendo representar en mis piezas se encuentran los cuerpos migrantes. Lo que me ha llevado también a dedicar espacio a reflexiones en torno a lo racial.

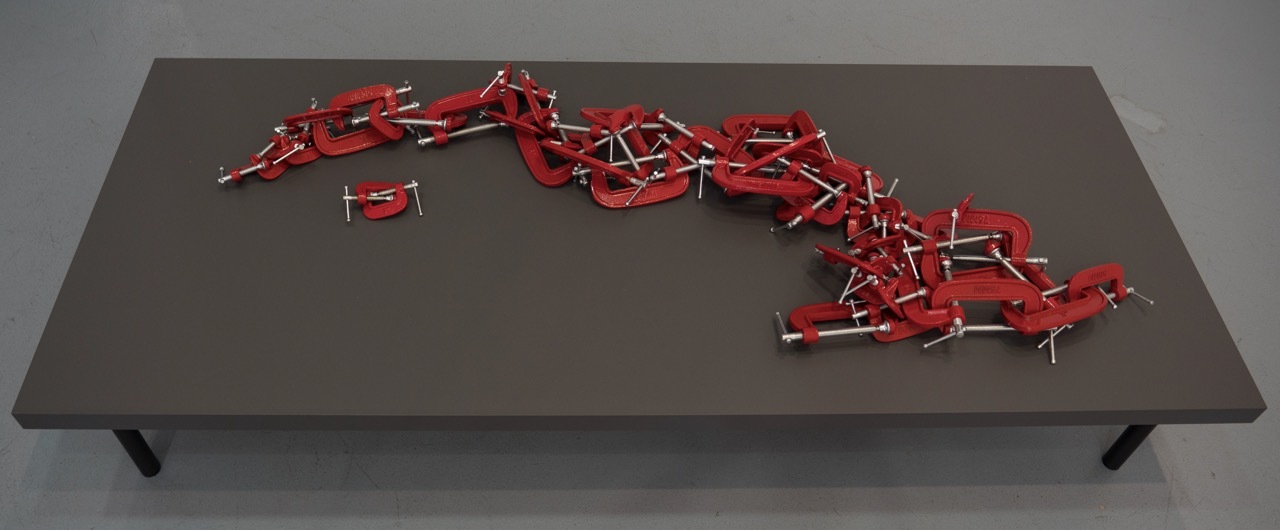

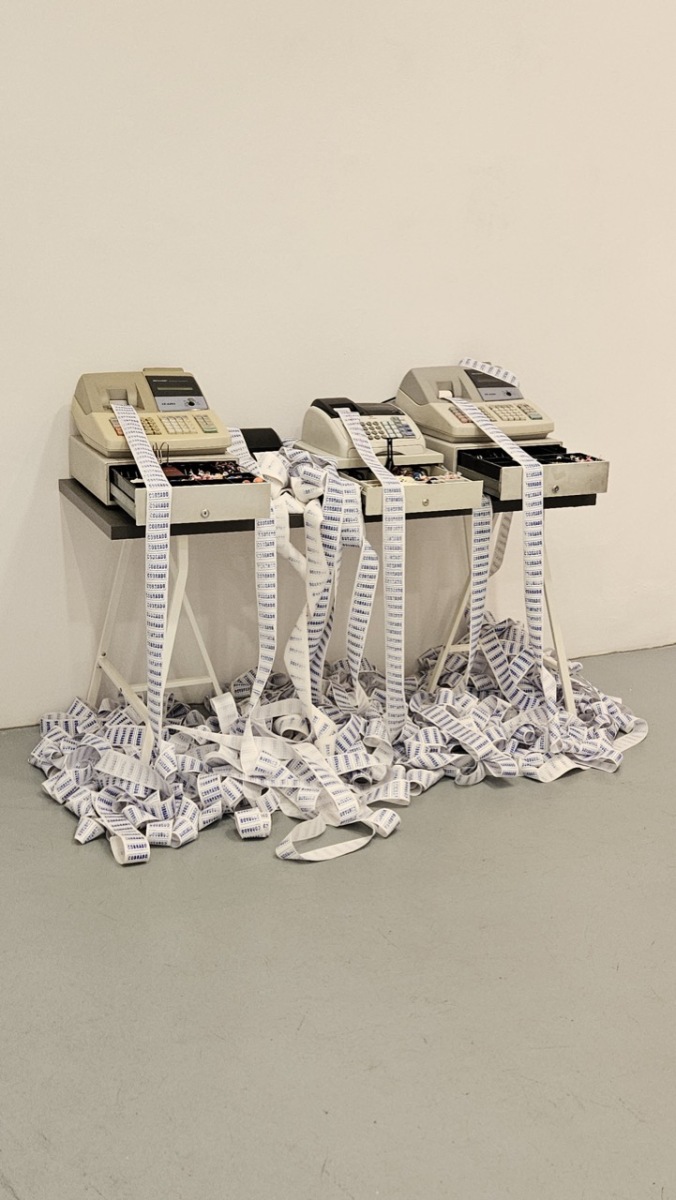

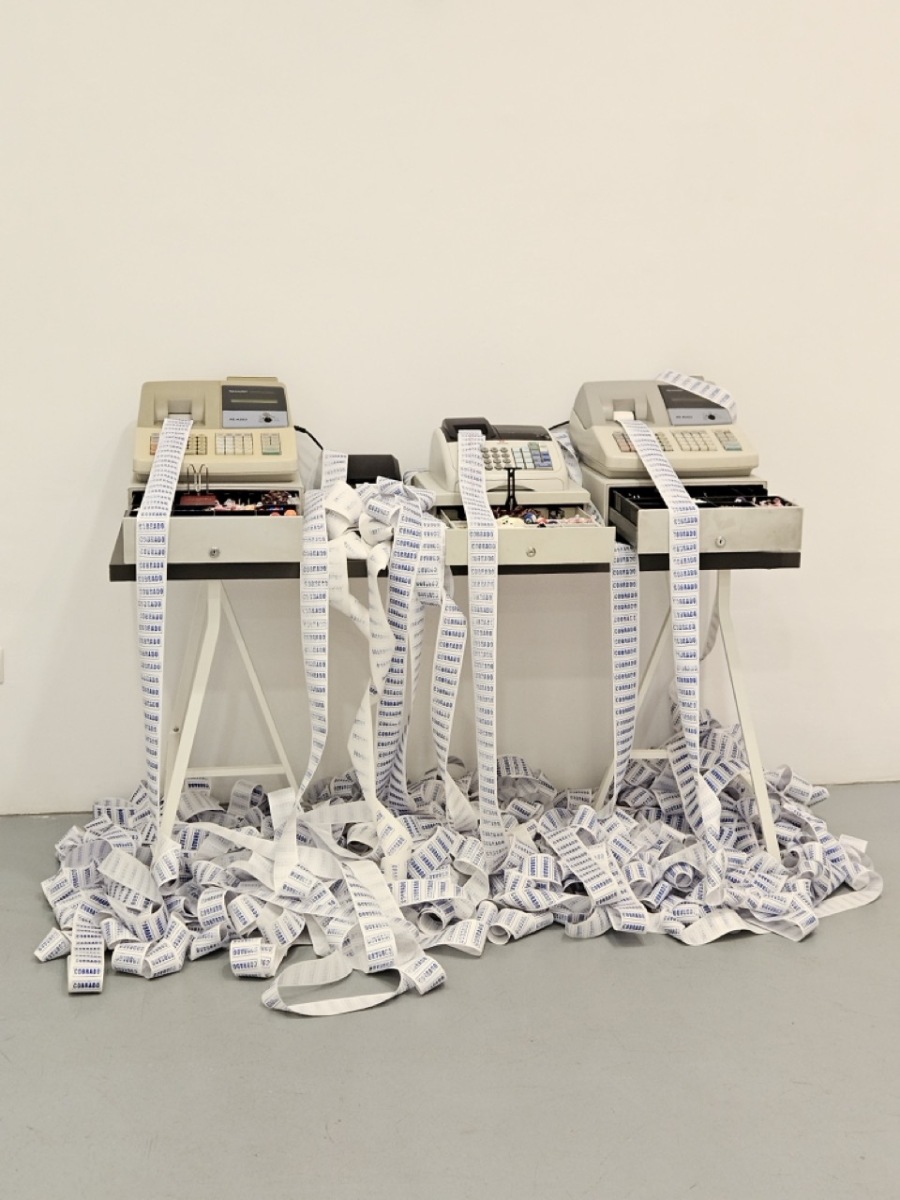

En un segundo momento de la exposición, el discurso curatorial se enfoca principalmente en procederes inherentes a determinados tipos de trasiegos, intercambios y transacciones, donde se evidencian, una vez más, relaciones de manipulación y jerarquía. ¿Cuáles son las situaciones específicas que abordan en las piezas de este segundo momento expositivo?

L: Me complace muchísimo que comentes esta idea novedosa de realizar una exhibición en dos momentos. No se trata exactamente de dos exhibiciones diferentes, sino de dos espacios o momentos que parten de un hilo común. Me entusiasma el enfoque que hemos trabajado: hacer zoom in y zoom out sobre la realidad nacional.

Por ello, en el primer grupo de obras me concentro en la cartografía, en la frontera, en el límite, asumiendo esa totalidad que es Cuba. En un segundo momento me ocupo de lo específico, con algunas obras que revelan contradicciones históricas de diversa índole.

En este segundo momento parto de la obra Lo más difícil de emigrar es el primer año, dicen…. Considero que refleja con fuerza el sentimiento de desasosiego, desarraigo y transnacionalidad que experimenta toda persona migrante.

Desde mi punto de vista, esta pieza es medular, pues marca mi participación en esta segunda semana, en tanto alrededor de ella gravitan otras obras que apuntan más hacia lo particular.

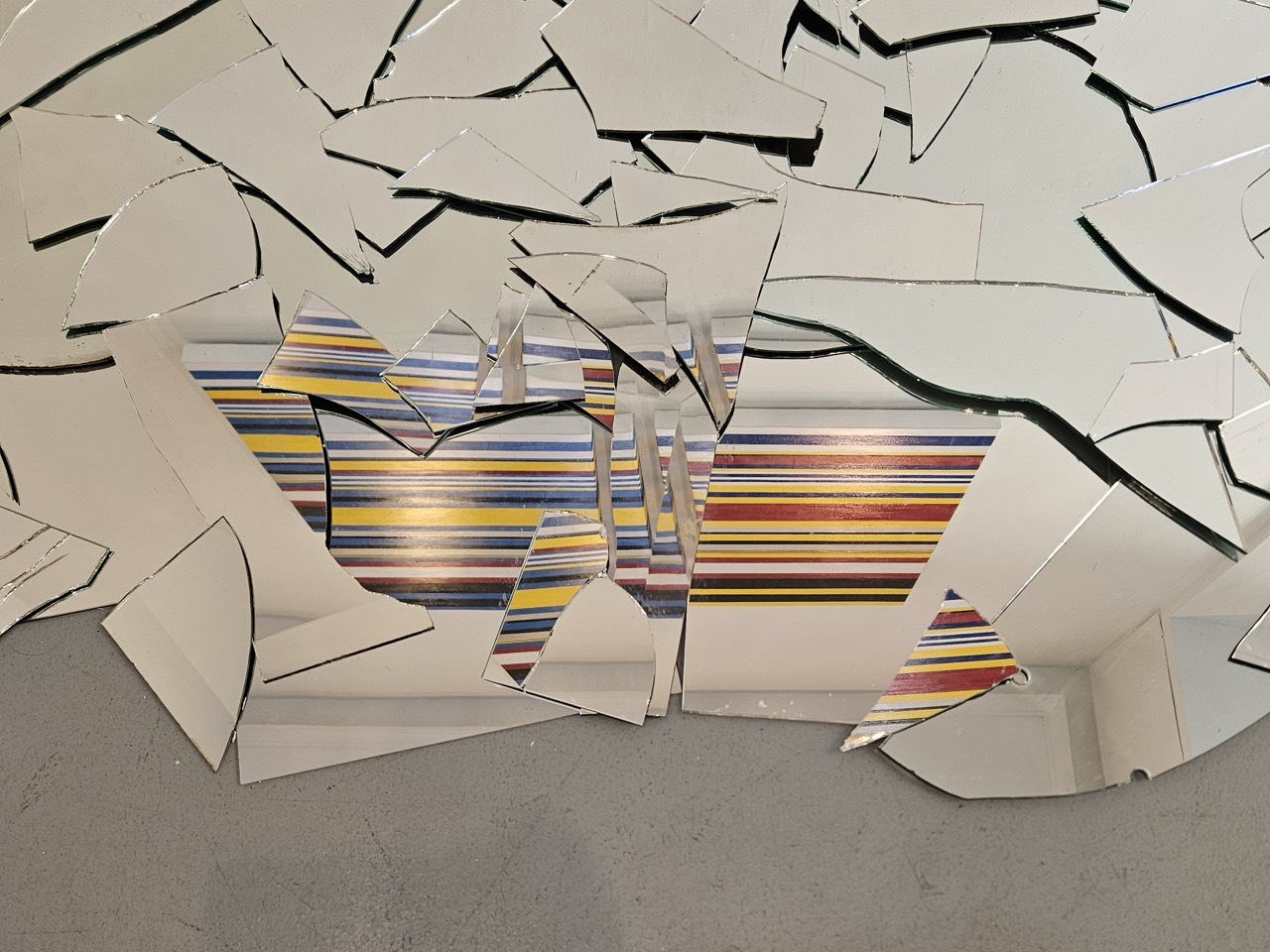

Una de ellas lleva por título “Compro oro”. Es una obra instalativa con múltiples capas de significación que exploran ejes tan disímiles como el aprendizaje en Cuba de la historia común con España (siempre atravesada por los ecos de la llamada “leyenda negra”); el recuerdo de las Casas del Oro y la Plata creadas en Cuba a finales de los años ’80 del pasado siglo —donde se intercambiaban metales nobles por equipos electrodomésticos—; y finalmente, mi propia posición como migrante que intenta insertarse en un mercado laboral saturado y de difícil acceso.

En todos estos niveles, Compro oro pone en evidencia relaciones de desigualdad que evocan la fábula del intercambio colonial de oro por espejos.

Otra pieza que presento en esta segunda semana se titula “Ofrenda en el país de almíbar”. Nace de la reflexión sobre las siempre desventajosas relaciones de intercambio ligadas a nuestro principal rubro de exportación: el azúcar de caña.

En 1965 se estableció un convenio con la extinta URSS para vender azúcar a 6 centavos la libra. Dicha relación no generaba un flujo financiero real, sino una capacidad de compra dentro del sistema soviético, similar a los bonos para ser usados en tiendas del propio central que se usaba como pago a los trabajadores azucareros antes de 1959.

Hoy el azúcar se cotiza a 15 centavos de dólar estadounidense por libra; pero, al haberse desmantelado en 2002 setenta centrales azucareros, para mantener solo ochenta y cinco funcionando, los precios de venta tienden a ser irrelevantes dada la pérdida de capacidades productivas logradas décadas atrás.

Esta obra se materializa en una báscula en equilibrio: una libra de azúcar contrapuesta a sus valores de comercialización de 1965 y hoy, representados por monedas de un centavo dispuestas alrededor. A ello se suma una pintura heredera de la abstracción geométrica, que expone las variaciones del precio de mercado durante igual lapso de tiempo.

M: Cada vez me motiva más ahondar en las consecuencias de ciertos encuentros culturales acaecidos en nuestro continente durante diferentes momentos de la historia. Estos encuentros, que han estado condicionados por trueques, intercambios e injerencias, activan un imaginario de interés para mí.

En las piezas que has elegido para este segundo momento expositivo, hago referencia al aporte de lo que se entiende como identidad caribeña desde el color, el sabor, formas y sonoridades.

La obra El árbol del Edén, una de las pinturas que comprenden esta selección, muestra frutos que fueron llevados a lo que hoy se denomina continente americano, por los imperios de España y Portugal, durante el proceso de colonización. Frutos como el mango, el plátano y la caña de azúcar, que encontraron terreno fértil para su proliferación y que son vinculados al Caribe, cuando realmente no son oriundos de estos territorios; sino que fueron introducidos desde África y Asia.

Esta obra hace referencia a ese patio construido durante ese ir y venir, donde la naturaleza se transforma a causa de estas injerencias. Esta misma obra, además de proponer un árbol fértil forzado para engendrar todos estos frutos, en una escena que denota el Paraíso, también toca la imagen bíblica donde Eva y Adán están debajo del árbol del fruto prohibido. Representados desde una estética primitiva, casi naif, deja ver la manera en la que se filtra el tema religioso desde un sincretismo que no conoce fronteras.

También podría comentarte sobre Recolectores de naranjas, una obra que fue inspirada en los inmigrantes africanos que pasan todo el día trabajando en la recogida de naranjas valencianas, y luego no participan en eventos sociales cotidianos, debido al prolongado tiempo de sus tareas y la dificultad de integración por el lenguaje y otras razones culturales.

Me conmovió profundamente la realidad de estas personas y los paisajes que construye a partir de ellas. En la pieza represento dos trabajadores encima de lo que podrían ser naranjos. Una curiosidad al respecto de esta labor agrícola, es que este fruto se recoge debajo del árbol, sin necesidad de subirse a él. Por eso, en la pintura dan la sensación de huida o búsqueda de refugio.

Escenas como estas me hacen reflexionar sobre el peso de cientos de años de historias de esclavitud y sometimiento. Los tiempos son otros, pero los mecanismos de explotación no han desaparecido, solo han cambiado para adaptarse a ellos.

No quisiera describir la intención de cada una de estas obras, pero está claro que nacen de la reflexión crítica sobre las consecuencias y los matices de diferentes tipos de intercambios; ya sean provocados por la colonización o la migración.

Lorena, partiendo de que eres una artista multidisciplinar que se mueve con naturalidad entre diferentes soportes, ¿por qué elegir fundamentalmente la instalación para esta muestra? En el caso de las pinturas de obras como “Coloniaje” (pintura instalativa) y “Color Local” (tyrannus cubensis) (instalación compuesta por objeto encontrado y pintura), has echado mano del abstracto geométrico, un lenguaje que has desarrollado ampliamente en tu trabajo ¿Qué te hace preferirlo en la estructuración de estas piezas?

L: En mi exposición personal, realizada el año pasado en esta misma sede temporal de Pan American Art Projects en Madrid, la comisaria (Aylet Ojeda) optó por destacar la pintura sobre otros soportes. Aunque tres de las piezas dialogaban con lo instalativo, el protagonismo recayó principalmente en la pintura.

En esta ocasión sucede lo contrario: tú has seleccionado mayoritariamente instalaciones. Si bien la pintura aparece como complemento o apoyatura en algunas de ellas, son sin duda las instalaciones las que adquieren el mayor reconocimiento.

Quisiera señalar además dos aspectos que me resultan muy valiosos: por un lado, la decisión de incluir obras realizadas hace más de diez años, lo cual aporta una dimensión temporal interesante; y por otro, el equilibrio que se establece con el trabajo de Maikel Sotomayor, un pintor cuya obra me gusta y que se distingue por la fuerza y el calibre de su pincel.

Intentaré responder ahora la segunda pregunta, pues lleva implícitos algunos referentes históricos. La abstracción geométrica, con más de un siglo de historia desde su nacimiento en los inicios del siglo XX, se ha caracterizado en buena medida por un énfasis en la libertad creativa. Sus fundadores exploraron lo no representacional, la simplificación formal y el uso esencial del color, muchas veces vinculados a búsquedas espirituales o utópicas.

En mi caso, sin embargo, considero la abstracción desde un ángulo distinto al tradicional: no como un espacio de libertad sino como un terreno de absoluto rigor; no como una vía hacia la trascendencia, sino como un medio para visibilizar y tipificar los mecanismos de censura y los símbolos del poder —ya sea castrense, empresarial o cultural.

En ese espacio, encuentro el aporte de mi práctica pictórica: situar la abstracción geométrica dentro del campo de las estructuras del poder totalitario, desplazando su lectura universalista hacia una crítica de lo político y lo social.

Quisiera detenerme en esta idea y desarrollarla aún más. La fuerza de este enfoque radica precisamente en la inversión radical del paradigma tradicional de la abstracción geométrica. Lejos de entenderla como un espacio creativo autónomo o la búsqueda espiritual, la asumo y posiciono como un lenguaje visual de rigor disciplinario, representación simbólica de la censura y los sistemas de poder que atraviesan nuestras sociedades.

De este modo, el trabajo no solo dialoga con la historia del arte abstracto, sino que lo resignifica y actualiza, contribuyendo a una lectura crítica que desplaza la abstracción desde su aparente neutralidad formal hacia una práctica dialógica con las estructuras políticas, culturales y económicas del presente. Este contrapunteo (gracias, Don Fernando) entre forma y poder, otorga a la obra una dimensión política profunda, posicionándola en el cruce de la estética y la denuncia.

Maikel, la pintura ha sido en tu trabajo el medio fundamental para apelar a cuestiones relacionadas con la identidad, que se expresan a través del paisaje, nociones insulares y caribeñas. ¿Podrías hablar de la importancia que tiene para ti este soporte a la hora de plantearte estos cuestionamientos?

M: La pintura me ha ayudado a entender nociones sobre insularidad y sobre el Caribe, ya sea como espectador o como creador.

De la insularidad, me interesa el color y la forma. Esto para mí sigue siendo algo a definir. De hecho, en el 2020 desarrollé una serie titulada Soy Isla que se plantea construir un paisaje insular desde lo que yo entendía por ello y desde otras experiencias que me fueron compartiendo. Al final era una especie de collage de esas nociones. Como consecuencia había mucha línea horizontal que se movía desde su centro hacia abajo, mucho azul turquesa y ultramar, triángulos como montañas, pozos y lagunas, aves migratorias, color dorado y plata en el horizonte, olas de orilla, textos pintados que amagaban a la respiración de un olor a mar y agua dulce, además de otras imágenes que iban llegando.

Independientemente de lo que se puede investigar sobre un tema, yo confío en esa cualidad que tiene la pintura para esgrimir la verdad.

También para mí ha sido importante atender y estudiar las maneras de pintar el entorno desde el lenguaje naif caribeño. Pienso en maestros como los cubanos Manuel Mendive y Jay Matamoros, y el haitiano Hector Hyppolite, que han sido referentes para mi pintura.

Cada vez me intereso más por lenguajes primitivos que nacen desde nuestros territorios y que se gestan desde la intuición, distanciándose del aspecto académico, al tiempo que crean un acercamiento otro al paisaje u objeto representado.

Ambos viven actualmente en Madrid, un contexto cultural muy diferente al cubano, ¿qué ganancias y desaciertos han experimentado en su obra durante este proceso migratorio?

L: Mi obra carga con el peso de la Isla (gracias, Virgilio), con esa memoria vital que inevitablemente me oxigena. Sin embargo, la experiencia migratoria ha introducido nuevas coordenadas que se reflejan de forma inmediata en mi trabajo: el cambio de contexto social, cultural y político me obliga a repensar mis referencias y a generar nuevas formas de diálogo con el entorno.

Esta sociedad en la que ahora vivo e interactúo se ha convertido en un generador de proyectos y reflexiones inéditas, expandiendo las posibilidades de mi práctica artística.

Sería innecesario acotar que Cuba ha sido, durante mucho tiempo, mi escenario natural y el núcleo desde el que se ha articulado gran parte de mi obra. Sigue estando presente, pero hoy se superpone con el escenario español, un país atravesado por profundas tensiones, polarización política y crisis de gobernabilidad. Ese espacio, con sus contradicciones, se ha transformado en un terreno fértil para el debate estético y conceptual que propongo en mi trabajo.

¿Las ganancias? Muchas. Todas aquellas que provienen de la confrontación con un espacio vital distinto, de la incorporación de nuevas realidades y de la apertura hacia problemáticas que amplían mi mirada.

¿Los desaciertos? Tal vez el riesgo de una nostalgia inevitable, la tentación de recrear una Cuba imaginada que ya no existe más que en mi memoria, y que puede teñir la obra de cierta melancolía.

M: Ganancias, siempre. Este es un lugar rico culturalmente, como ya te había mencionado. Con independencia de las nostalgias y de mi conexión con Cuba, este es un contexto lleno de ventajas para el reencuentro y la reafirmación.

Desde los primeros años de formación, nos enseñan que visitar, tanto las colecciones permanentes como las muestras transitorias, es tarea obligatoria para el ejercicio creador. Viviendo actualmente en una ciudad que ostenta una cartelera cultural de primer nivel y que aloja tres museos nacionales de arte, me consta que las visitas a las salas expositivas son recurrentes, pero, ¿qué buscan hoy en esas salas y en esas exposiciones?

L: Te podría responder que para mí visitar museos y exhibiciones no es un simple pasatiempo, sino un rigor autoimpuesto desde siempre. Ya en Cuba mantenía la costumbre de organizar itinerarios de galerías, entendido como una manera casi ritual de seguir el pulso creativo de mis compañeros a tiempo real.

Esa práctica se ha mantenido intacta hasta hoy: cada vez que el calendario lo permite, dedico tiempo a caminar por salas y colecciones, a observar cómo el arte dialoga con la historia y con el presente.

Para mí, los museos son un espacio privilegiado donde se tejen infinitas capas de aprendizaje. En primer lugar, representan una posibilidad de revisión histórica que enriquece y complementa mi trabajo. A través de ellos puedo acercarme a las dudas, inquietudes y cuestionamientos que impactaron a artistas de otras épocas, así como a las soluciones creativas que fueron propuestas siglos atrás.

Confrontar esas experiencias pasadas con mis propios planteamientos me permite ampliar la perspectiva, y a la vez nutrir mi experiencia personal con herramientas que vienen de tiempos y contextos muy diferentes.

En esta ciudad tenemos la fortuna de contar con tres instituciones fundamentales que conforman, además, un espacio único en el panorama internacional: el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Museo Nacional Thyssen- Bornemisza. Este último, dicho sea de paso, adquirió a través de su fundación TBA21 (Thyssen-Bornemisza Art Contemporary), cinco obras de mi autoría en 2019, y confieso que me honra profundamente formar parte de tan prestigiosa colección.

No todo termina ahí. También existen otros museos espléndidos que amplían las fronteras del arte hacia otras disciplinas y perspectivas. Un ejemplo de ello es el Museo Arqueológico Nacional, donde en una visita reciente descubrí un óstraco de la antigua Grecia.

Ese fragmento de cerámica, que servía para condenar al ostracismo a una figura política durante diez años, me reveló una poderosa conexión simbólica con los casos de corrupción que aquí en España estaban ocupando la agenda pública en ese momento. Aquella pieza fue el detonante de una obra en la que quise vincular pasado y presente, historia y actualidad, demostrando que las tensiones del poder y sus consecuencias sociales se repiten de manera cíclica.

En definitiva, mis visitas a museos y galerías están encaminadas a aprender en primer término, pero también a contrastar ideas, perspectivas y modos de hacer en distintos contextos históricos. Cada exposición es, en cierto modo, un diálogo temporal donde uno mismo entra en debate con lo ya hecho y con lo aún por hacer. Y es justamente en ese intercambio donde encuentro la materia viva que alimenta mi propia creación.

M: Son innegable las posibilidades que te ofrece el museo a la hora de valorar el arte in situ. Confieso que estaba tan acostumbrado a consumir la reproducción de las llamadas grandes obras en libros de arte, donde perdían parte de su color original por el desgaste de ir de mano en mano, que cuando vi algunas de esas obras me resultaron completamente ajenas. Fue el caso de Las meninas.

Hoy, desde Madrid, la sensación es que las grandes muestras te persiguen. Muchas veces no nos da tiempo a cubrir lo que está itinerando, ya sea por el Museo Nacional del Prado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, etc.

Es muy gratificante comprobar que hay una cobertura cada vez más amplia hacia aspectos como lo decolonial y lo primitivo, no solo desde su influencia en el arte europeo, sino como gesto reivindicativo del arte que se realiza desde nuestros territorios. Tiene mérito ser testigo de cómo crecen democráticamente estas exhibiciones.

Idos de revoluciones (Galería):

© Imágenes de interior y portada: Pablo Villalobos y Pan American Art Projects.