Uno hasta se llega a creer

que le gusta vivir así.

Martha Acosta Álvarez

La tarde huele a tierra mojada. Las nubes casi negras llenan el cielo por los alrededores. Pero sobre nosotros, no. Como si le tuvieran miedo a esta tierra olvidada en el centro de la isla.

A veces pienso que el aire nos odia. Cuando algún nubarrón trata de posarse sobre las palmas que están en el arroyo, sopla con tanta soberbia que lo arrastra hasta las lomas y ahí deja caer su llanto noble, quizás porque sabía que ese aguacero de gotas gordas era nuestro.

El niño me dijo que en una de esas novelas que leyó estuvo lloviendo casi cinco años. Eso no es bueno, se pudre la tierra y se mueren los animales de tristeza por estar trancados.

Esta tarde de domingo no me gusta. En realidad, los domingos no me gustan. Es el único día de la semana donde el silencio hace mucho ruido. Ya debería estar acostumbrada, pero no.

Ya el niño no llora, es un hombre para estar en eso. Yo sí, cada vez que se va y me dice adiós desde el camino no puedo aguantar las lágrimas.

Cuando mi nieta está aquí, es diferente. Los surcos de agua salada de mis cachetes se borran pronto y a veces ella me acompaña en ese llanto de madre.

Mi esposo tampoco discute tanto cuando la niña está aquí. Mi hija la manda para acá a veces, por el simple hecho de poder gozar de esa libertad que una pierde por completo cuando se tienen hijos.

Presa. Así se siente una desde la primera vez que cargas a ese bichito arrugado y con manchas de sangre que llevabas nueve meses en la barriga. Aunque ya no viven conmigo, me desvelo por pensarlos. Es que esa sensación de que siempre van a equivocarse no se me quita de la cabeza, al punto de equivocarme yo misma.

Si algo es mío, son ellos. Por mucho que mi marido se crea con derechos, los parí yo. Qué dolor da en el pecho ver como ya no hacen caso. Hablar con ellos es lo mismo que conversar con esa gallina que corre a esconderse debajo del rancho porque piensa que va a llover.

El no dormir es algo que se ha vuelto común desde hace unos meses, desde que el corazón de mi esposo quiso detenerse. En aquel hospital todos los días parecían domingos, solo que el ruido era más fuerte. Los bips que emitían las máquinas, los quejidos de los viejos y los sollozos de las familias que perdían a uno de los suyos, se quedaron en mi cabeza.

Desde ese entonces el miedo no se me quita, uno extraño, que palpita con cada latido que sale de su pecho. Ese dolor de saber que alguien no es eterno es incomparable.

Hace años perdí a mi padre, veintisiete, los mismos que tiene el niño. Y mi madre ya está casi vencida, hay que gritarle mucho para que oiga y ya alguna que otra vez se ha comido el almuerzo crudo.

Esas son muertes que se saben, muertes que una espera toda la vida y, cuando llegan, de cierta forma no asombran, no espantan demasiado. A lo mejor es porque una tiene algo a lo que aferrarse, un niño y una niña grandes, una niñita con sonrisa de luna, un esposo lleno de resabios, pero que es de una, un esposo que anduvo con otras mujeres, pero siempre durmió al lado de una, un esposo que una piensa: será él quien me entierre.

Es ahí donde nace el miedo. Es ahí donde se derrumba el esposo y ella queda sin saber qué hacer, pues ya no hay forma de vivir sin esos pleitos, sin esos genios que a diario revuelven el silencio, pero que al final una se acostumbra y ya no sabe existir sin gritar, sin maldecir, sin decir malas palabras que retumban desde dentro del pecho y chocan con cada piedra, con cada árbol sin hojas, con cada yerba seca que tiene esta tierra.

Ya empieza el viento. Unas ráfagas frías muerden la llovizna que apenas cubre el carmelita triste del suelo por ese color de fango que tanto nos hace falta. Es increíble la fuerza que tienen esos miles de brazos invisibles. Arrastran la tempestad del cielo y se la llevan para el mismo lugar donde hace tiempo el agua cae todos los días.

Ese olor a tierra mojada me recuerda las tardes cuando era niña. Creía que me deba hambre, pero no era el aroma, era comerse un plato de harina en el almuerzo y tomarse un vaso de agua para engañar el estómago. Mi madre hacía lo que podía, éramos siete hermanos, siete bocas para apaciguar con lo poco que encontraba.

Ella era muy bruta, una persona de pocas entendederas y sin miedos en las manos. Una vez me dio tantos golpes con la escoba que el maestro quería llevarme para la policía y denunciarla, mostrarles los verdugones negros que tuve por un mes en los muslos.

Pero yo no quise. Lloré mucho ese día en la escuela, sabía que ni la misma policía podría parar a Mami cuando ella saliera del aprieto y volviera con la escoba. Todo fue porque lavé mal. Con mis siete años, no entendí que la ropa blanca era la primera y después el resto. Las sábanas se mancharon con la mugre de los pantalones de trabajo de papá y nunca más recuperaron su color.

Desde chiquita vivo con miedo. Este se transforma, crece junto conmigo y a veces puedo sentirlo cuando se sienta a mi lado en la mesa o se acuesta en la cama. Los miedos de cuando era niña, ahora que lo pienso, fueron bonitos.

Esa sensación de escaparse de la casa a escondidas y llegar al corral de las vacas en la granja para jugar en el cepo donde las bañaban, se olvidaba con las risas mientras metía los pies en el agua con orina de res.

El regaño por robar los mangos a la mata del vecino no importaba cuando tenía la cara manchada de amarillo y varios pelos de la fruta entre los dientes.

La nalgada por sacar el taburete antes de que se sentara el amigo de papá y ver como este caía al piso era lo de menos, porque por dentro unas carcajadas infantiles reventaban el dolor de las manos que sin rencor dejaban su rastro en mi piel.

A los doce años fue la primera vez que el temor dolió. Quizás porque cuando no se comparte, cuando se está sola, se sufre más. Era la primera vez que dejaba mi casa, mis hermanos, mis padres con sus castigos, pero míos.

Irme para un seminternado fue la forma más bruta que la vida encontró para comenzar a golpear. Lo peor eran las noches. En todas ellas, agonía. Dormir en la litera de arriba y no moverse por el pánico a caer y partirme un hueso. Sentir cómo los brazos y las piernas se entumecían sin tan siquiera estirarlos o cambiar de posición.

Las veces que nos llevaban al pueblo que estaba cerca del colegio para tomar helado eran las peores. Cruzar aquel puente colgante y mirar el río que estaba debajo hacía que me faltara el aire y me temblaran las piernas. Desde que los maestros enunciaban la salida, comenzaba a tragar en silencio las lágrimas que apretaba en los ojos para que los demás no se rieran de mí.

Creo que desde entonces dejé de reír con ganas, sin esa felicidad que sale por la boca y se cuela por todos los rincones. En mis quince, no tuve fotos. Solo la del carné. Y casi tengo que pedirle de rodillas a la mujer que estaba en la oficina que me la entregara, cuando años después cambié el librito de páginas amarillas por ese pedazo de cartón cubierto con plástico.

Las nubes pasan sobre nosotros sin tan siquiera decir adiós. El aire no se los permite, las arrastra y no le importa que sobre esta tierra no llueva. Cierro los ojos y aún veo a mi hijo en la puerta del camino, extendiendo su mano en una despedida eterna. Una despedida que antes se repetía cada tarde de domingo, pero que después fue cada dos o tres fines de semana. Y hace tiempo ya ocurre una vez al mes.

Trato de mantener su adiós en mi cabeza, de sujetarlo para refugiarme en él cada vez que mi marido comienza a discutir por cosas insignificantes, pero que para él son problemas grandes. Creo que el aviso que le dio su corazón lo mantiene siempre con miedo, pero ese temor a él no debe pesarle mucho, porque lo comparte conmigo y siempre trato de que el mayor peso lo tenga yo.

El viento no solo se lleva la lluvia, también el olor a tierra mojada. Si me importa tanto el agua es para que no discuta, porque este lugar del mundo no es mío, vivo entre una cerca de púas que delimita una finca donde he dejado mis años siempre con la conciencia de que estoy prestada.

Su familia me lo recuerda a diario y aunque a veces por minutos lo olvido, ellos me hacen saber que la única parcela donde podré disponer será aquella donde los gusanos calmen su hambre con mi cuerpo.

Escucho el ruido del motor en la entrada. Ya mi esposo viene de regreso y yo no le he echado la comida a las gallinas ni a los puercos.

Ya sé que será esa la bomba con la cual comenzará su pleito esta tarde, pero no le voy a hacer caso. La mano de mi hijo está fresca en mi cabeza y me prometió que vendrá el próximo fin de semana. Y, además, traerá a mi nieta. Él nunca me ha jurado algo que no pueda cumplir.

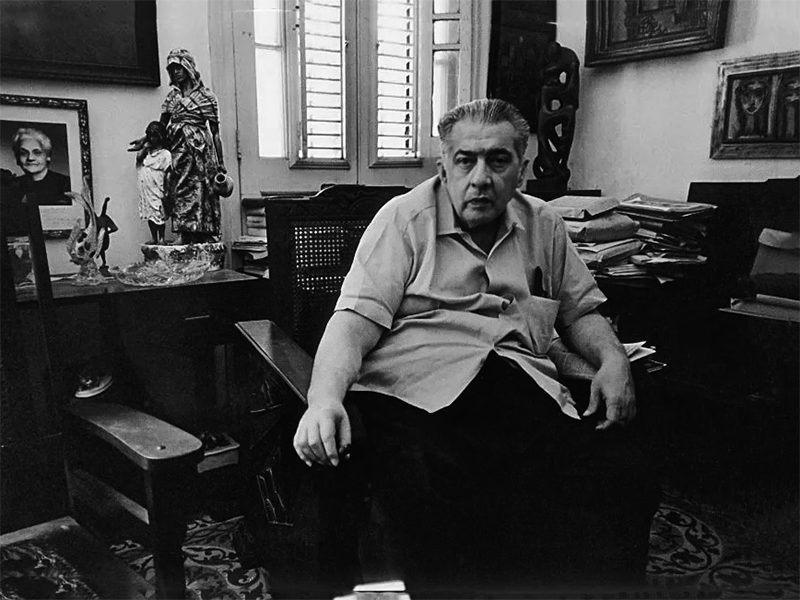

Esperar la ausencia. José Lezama Lima en los 70 (I)

Un Lezama Lima “inmovilizado y perplejo”, al borde de la depresión, el desespero, el pavor: un imposible posible que no alumbrará ‘potens’ alguno, solo dolor y lontananza.