Empezó por un tuit. Por entonces, yo aún me odiaba lo suficiente como para tener una cuenta en Twitter.

Yo había posteado algo predeciblemente de extrema izquierda y a favor de la Revolución Cubana. Celebratorio, antiimperialista, con aire engreído. El tipo de post que devoran los izquierdistas y académicos estadounidenses. Más de lo mismo: Cuba con educación gratuita, atención médica gratuita, alfabetización universal, y todo eso a pesar de décadas de cruel embargo norteamericano. Viva la Revolución, etc.

Era el tipo de cosas que me hacía sentir virtuosa. Bien informada. Fiel. Crecí en los Estados Unidos adorando a Fidel Castro. No irónicamente. No críticamente. Adorándolo. Defender a la Revolución en internet no era un acto político para mí: era personal. Como algo religioso, imperativo. Lealtad filial.

Entonces recibí un DM de un desconocido:

“Hablemos de esto”.

La Revolución nunca responde a la presión de su propia opinión pública: les importa más lo que piensen los estadounidenses.

Orlando Luis Pardo Lazo, Evergreen Review.

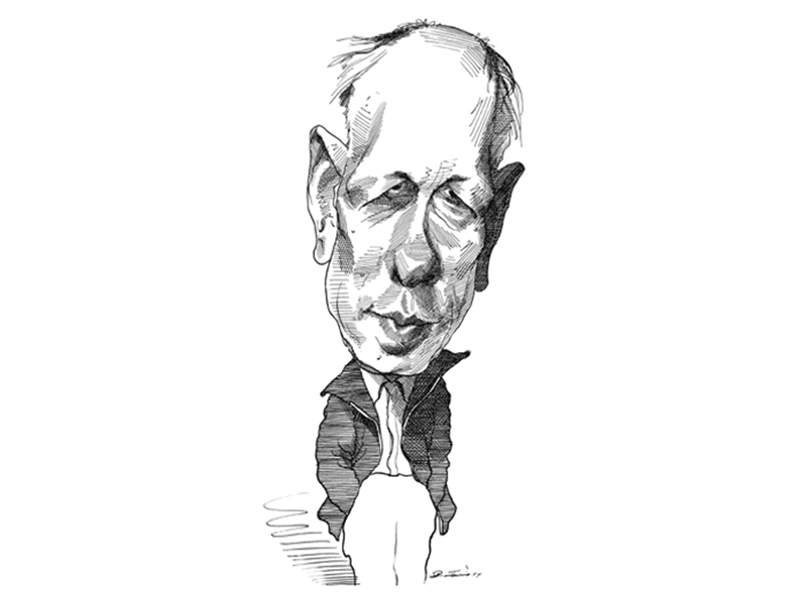

El desconocido era un escritor, fotógrafo y compositor cubano llamado Orlando Luis Pardo Lazo. Yo no sabía quién era. Sólo sabía que tenía un nombre cubano, el rostro de una estrella de rock y, tras buscarlo en Google, una reputación sólida entre los exiliados de Miami: una que creí entender de antemano.

Súper. Así que otro iracundo gusano de Miami, listo para darme lecciones. Yo había crecido entre académicos de izquierda que pintaban a los exiliados cubanos como desertores mezquinos, burgueses, capitalistas. Traidores. Para mí, reliquias. Fox News con guayabera.

Casi le digo que se fuera al carajo.

Pero él era apuesto y, a veces, yo soy superficial. Ese tipo de belleza muda, desaliñada, de poeta que arde en el basurero de la historia. El tipo de belleza que me pone a morderme un poco los labios. Así que no lo bloqueé: le respondí.

Ahí empezó todo. Con una atracción quizá unilateral, de criatura animal, como tantas de las cosas que nos cambian el alma en esta vida.

Esperaba la diatriba de un apologista del capitalismo, tal vez un buen duelo verbal. En cambio, obtuve una conversación deslumbrante con una de las mentes más brillantes que me he topado, incluyendo a autores leídos y ya muertos desde hace demasiado.

Orlando no era reaccionario. Ni siquiera, iracundo. Era, por Dios, un ser humano brillante que jugaba con las palabras como ciertos perros en el agua. Un maestro. Un pensador moral. Y más que eso, un sobreviviente. No solo del exilio, sino del aplastamiento espiritual por nacer librepensador en un sistema que penaliza el pensamiento libre.

A diferencia de otros exiliados y disidentes furiosos que, gracias a la Revolución, habían perdido algo que antes ya tenían, él era más joven, cuya herencia cubana impuesta desde la cuna era la negación de su autoexpresión y su libertad intelectual. No lo irritaba nada material que Cuba le hubiera quitado. Lo arrasaba todo lo creativo que Cuba no le permitía poseer.

Nació en La Habana en 1971. Nunca conoció la Cuba prerrevolucionaria. Cuba no era un sueño para él, sino el aire que respiraba. Lo que el régimen temía de él no era su rebeldía, sino la claridad y su genio con el lenguaje. Los matices. Se negaba a someterse al guion. Por eso le hicieron la vida un infierno en la Tierra.

Acosado. Censurado. Arrestado. Torturado. Silenciado. Lo amenazaron con violarlo e incluso con la muerte.

A la postre, se asiló en los Estados Unidos, vía Islandia. Ahora da clases en un preuniversitario de Nueva York. Uno de los escritores más brillantes de su generación, y enseñando la cartilla gramática a adolescentes norteamericanos.

Le pregunté hace poco sobre su trabajo. Me respondió en español: “La escuela es mediocre y reconfortante”.

Nunca me habló con condescendencia. Nunca intentó convertirme. Simplemente, preguntaba.

Y yo, la hija de un profesor marxista que adoraba a Castro, criada con una foto de mi padre estrechando la mano de Fidel sobre el piano de la casa, me encontré, por primera vez, genuinamente insegura de mis propias convicciones.

Cuba en pedazos es la patria portátil que traje de Cuba… un búnker de forajidos resistiendo la barbarie del colectivismo cultural.

Orlando Luis Pardo Lazo, Words Without Borders.

Retrocedamos un poco.

Mi padre también es cubano, pero ciudadano estadounidense naturalizado. No huyó de Cuba. Lo desecharon hacia Estados Unidos de niño. Solo.

Su madre, empleada doméstica, murió cuando él tenía nueve años. Después de eso, quedó a cargo de un padrastro garrotero que nunca lo quiso. Cuando comenzó la Operación Pedro Pan (niños cubanos que volaban sin su familia a Estados Unidos), el padrastro lo metió en un avión. No para salvarlo. Para borrarlo.

Mi padre tenía quince años, solo, enviado primero a Miami y luego a casas de acogida en Nuevo México, donde aún hoy vivimos. Un niño cubano sin familia, ni mapa. Su padre biológico (rico, poderoso, el tipo que violó a mi abuela mientras ella trabajaba para él) tampoco nunca lo reconoció.

Nadie nunca lo reconocería.

Excepto, en su mente, Fidel Castro.

A sus treinta y tantos, tras estudiar la Revolución como académico, mi padre regresó a la Isla. Allí encontraría algo que llenaría el vacío abierto en su pecho. Volvió convertido en un creyente auténtico, quizás el único exiliado cubano que se volvería comunista después de irse a los Estados Unidos.

Para él, Fidel, también hijo de un rico y su criada, era el hombre que luchaba a favor de los pobres. El padre que mi padre nunca tuvo. La Revolución no era un régimen. Era una redención.

Ese fue el hogar en que yo crecí.

Así que, cuando tuiteé “Viva la Revolución Cubana”, yo no estaba posando. Apenas practicaba una fe. Y, como tantos en los cultos religiosos, lo hice sin cuestionármelo, convencida de que cualquiera que desafiara al líder, era el diablo.

Pero hablar con Orlando lo complicaría todo.

Sólo sabemos que, mientras seamos cubanos, tenemos que distanciarnos de los cubanos al máximo. Somos un universo en expansión, nos repelamos.

Orlando Luis Pardo Lazo, “Sin Cuba”, Translating Cuba.

A él no le interesaban las dicotomías fáciles. Era un intelectual de verdad, un hombre que solo había conocido la vida en Revolución. No pretendía que en Cuba todo fuera malo, tal como yo ya no creo que todo fuera bueno. Lo que él me mostró (con historias, ensayos, fotos, canciones, conversaciones a medianoche) fue cómo ambas narrativas simplistas han fracasado.

La izquierda estadounidense, me dijo, romantizaba a Cuba como una especie de Shangri-La, para justificar sus posturas políticas internas. Y, estaban tan comprometidos con el mito, que no daban espacio a la verdad de ciertas atrocidades: estaban dispuestos a ignorar el sufrimiento real de los cubanos en Cuba con tal de servir a su propia ideología.

La derecha estadounidense, por su parte, demonizaba a Cuba como un todo para justificar su propio imperio, borrando el progreso increíble logrado en varios frentes. Ninguna versión decía la verdad.

Orlando alguna vez quiso creer en los Estados Unidos, en su propio cuento de hadas sobre las libertades jeffersonianas, al cual él se aferraba mientras Cuba intentaba estrangular su voz. Con el tiempo, especialmente cuando llegó aquí, vio también más allá del mito: algo que muchos exiliados cubanos, que abrazan lo peor del Partido Republicano e ignoran el daño real que este causa a los norteamericanos, se niegan a hacer.

Orlando vio el sistema carcelario. El estado de vigilancia. La ciega crueldad burocrática. La censura por saturación, más que por censura como tal.

Cuando un estudio de Hollywood canceló mi contrato, porque me pronuncié en contra del genocidio en Gaza, Orlando fue solidario, llamándolo censura corporativa, que tal vez sea más perversa que la censura de Estado, porque los censores pueden lavarse las manos con mayor impunidad.

Yo pensaba que Cuba era perfecta y los Estados Unidos, el Mal. Él pensaba que Cuba era el Mal y los Estados Unidos, perfectos.

Al hacernos amigos, los dos aprendimos: todo es mucho más complicado. En ese caos es donde vivimos las personas reales. Y los escritores honestos.

Orlando se resiste a que su obra sea traducida al inglés. No porque no quiera ser leído, sino porque se niega a pasar por un filtro. Él escribe en español de Cuba. Con toda su especificidad, dolor, jerga, sabor. La traducción, para él, sería otra forma de hacerlo callar. Un aplanamiento del ritmo y la furia. Él cree, creo yo, que el exilio ya le quitó bastante de su voz. Ahora no permitirá que la lengua le quite el resto. Para entenderlo, realmente entenderlo, hay que encontrarlo allí donde él habita: en su lengua materna de lo contradictorio y la insumisión.

Una vez, sin embargo, me dijo que, si llegara a autorizar una traducción, confiaba en mí para hacerla. Ningún hombre me había dicho algo así, tan íntimo. En mi vida.

Nunca nos acostamos. No nos hemos visto en persona. De hecho, me alegro. Si nos hubiéramos conocido y… tú sabes, los dos estamos tan rotos respecto al amor que probablemente ya nos estaríamos odiando. Lo que hemos construido, en cambio, es más raro y más duradero que un romance.

Se trata de una amistad intelectual y literaria que desafía los cimientos de nuestras respectivas identidades. Cada uno llegó al otro con sus propias certezas. Y ahora, juntos, ciertamente hemos caído en lo incierto.

Él detecta silencios en mis creencias. Yo, ruido en las suyas. Coincidimos en la estática y soñamos con mundos nuevos donde los escritores sean eternamente libres.

* Reproducido con la autorización de la autora a partir de “How Orlando Luis Pardo Lazo Changed My Mind About Cuba”, publicado el 3 de agosto de 2025 en Alisa Writes. Traducción de Hypermedia Magazine.

Cómo me convertí en disidente

Por Andréi Sájarov

Andréi Sájarov relata cómo pasó de ser un científico clave del programa nuclear soviético a convertirse en un firme defensor de los derechos humanos y la libertad de conciencia.