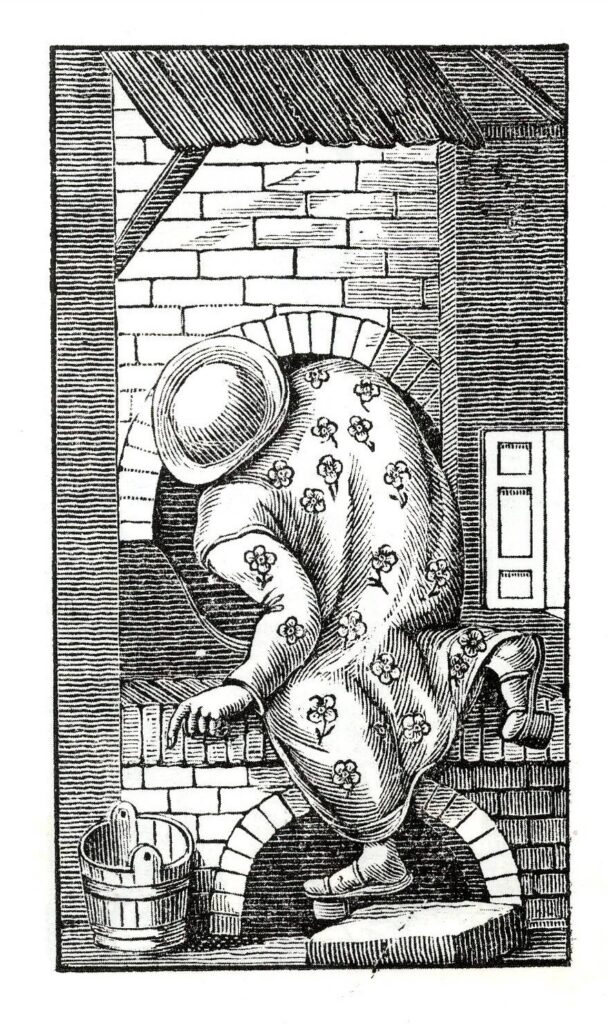

Cubierta diseñada por Raúl Martínez del ‘Muestrario’ de Eliseo Diego, publicado en 1968.

Quienes han hojeado el manuscrito del Muestrario del mundo o Libro de las maravillas de Boloña, de Eliseo Diego, lo describen —para envidia y desconcierto de los bibliófilos— como un objeto caleidoscópico. Un caleidoscopio contiene tres espejos cuya rotación deforma la luz y con eso engaña.

El original de Eliseo no solo cumple esas funciones —la duplicación, la mentira— sino que evoca relatos mucho más antiguos, ficciones que no se podrán resolver y que nos condenan a inventar, a vivir presos en el caleidoscopio. Desde ese punto movedizo hay que leer a Eliseo.

Libro de culto e imposible de conseguir, el Muestrario se basa en las viñetas de un impresor cubano del siglo XIX, José Severino Boloña. La leyenda es conocida. Eliseo descubrió un catálogo de imprenta mientras trabajaba en la Biblioteca Nacional, se obsesionó con él, lo fotografió, recortó las imágenes y compuso con ellas su poemario, que publicó en 1968.

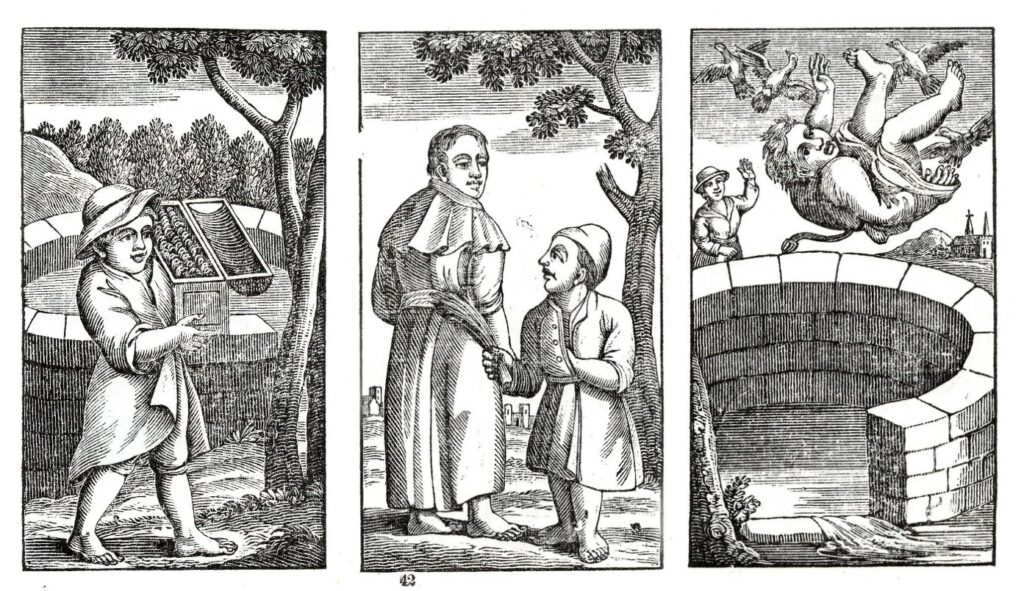

Tres viñetas del catálogo del impresor colonial habanero José Severino Boloña.

El manuscrito —no así el arte final— está hecho de hojas verdes, azules y amarillas, hoy descoloridas. La mecanografía se realizó en tinta negra, roja para los títulos. El poeta Fayad Jamís ayudó a Eliseo a afinar la disposición de las viñetas y el pintor Raúl Martínez diseñó la portada. Una nota cita a dos cajistas y dos linotipistas, anónimos como santos románicos.

Boloña ha vivido desde entonces a través de Eliseo. Sus figuras, sus láminas, sus interminables alfabetos, encontraron la combinatoria ideal en las páginas del poeta. En esa relación felizmente parasitaria se descubre un hilo que atraviesa tres centurias, desde La Habana portuaria y fumadora a la ciudad gris que le tocó a Eliseo, pasando por el vibrante siglo del ingenio.

Lo que me interesa de Boloña, sin embargo, no es su capacidad para evocar las raíces de esa cultura, sino la posibilidad de que su catálogo sea reclamado por la sección de artes ocultas.

¿Por qué no? Contiene zodiacos y analogías, emblemas alquímicos, signos masónicos, objetos insólitos —los bifocales de Benjamín Franklin, el tetragrámaton, un vapor con una estrella de David— y una serie de láminas que un crítico ignorante denominó “escenas costumbristas de corte campestre”.

Boloña es el hijo de un impresor. El siglo XVIII habanero cuenta con siete hombres de imprenta que son como los siete sabios de Grecia. Cada uno ofreció un libro peculiar, una tradición y un taller. Con el tiempo, vendieron o legaron sus chibaletes, tipos y máquinas a otros que comenzaban en el oficio.

En el catálogo quedan los vestigios de este comercio: hay viñetas muy antiguas —como la que evoca a un escuálido Castillo del Morro— y otras que representan las flotas, banderas y águilas de Estados Unidos.

Como quienes cultivan el tabaco, los impresores se ven a sí mismos como artesanos de un oficio mayor. Están cerca de la universidad habanera, regida por los dominicos según el molde de Salamanca. Son renacentistas rezagados, barrocos por fatalismo e improvisan su ilustración.

Boloña inventa una grandilocuente historia de la imprenta, que narra en el tono de la LʼEncyclopédie para mostrar qué tipos tiene su taller. El padre funda la imprenta el mismo año que las Trece Colonias se independizan; José Severino —hasta entonces alguacil en las fangosas calles habaneras, donde encarceló a 500 bandoleros— la hereda en 1817.

Con la Ilustración, empiezan a entrar en Cuba las primeras ideas extrañas, como la masonería y otras sociedades secretas que acabarán conspirando contra el poder español. La primera tenida masónica en la Isla se celebró en 1762, el año que los ingleses invadieron La Habana. Sin embargo, no parece que los británicos hayan dejado aprendices entre los cubanos, que no contaron con un templo masónico regular hasta el 17 de diciembre de 1804, autorizado por la Gran Logia de Pensilvania.

No se descarta, sin embargo, que los criollos hayan tenido contactos —y quizás iniciaciones— con los masones de la Península. Por otra parte, la llegada de masones desde Haití forma parte del argumento de El siglo de las luces.

“Y con el espantado tono de quien revelara los misterios de un Sabbath presenciado, habló de las impías gentes que negaban al Redentor, adoraban a un Hiram-Abi, Arquitecto del templo de Salomón, y en sus ceremonias secretas rendían culto a Isis y a Osiris, atribuyéndose títulos de Rey de los Tirios, Edificador de la Torre de Babel, Caballero Kadosh, Gran Maestro de los Templarios —esto, en recuerdo de Jacques de Molay, de nefandas costumbres, convicto de herejía y quemado vivo por adorar al Demonio en la figura de un ídolo llamado Bafomet”, escribe Carpentier.

Que José Severino Boloña conociera a compatriotas masones es bastante probable; que lo fuera, menos, por su expediente de lealtad a la Corona y a la Iglesia.

Sin embargo, el catálogo habla en contra de su buena fama. Enumera decenas de estampas de santos, pero no reproduce ni una. Ofrece títulos de muchos más libros de educación laica que vidas de santos, y los devocionales que posee no son demasiado edificantes. Además de una extraña vida de María Magdalena, tiene unos “coloquios” de la infancia de Jesús, destinados a la representación teatral, un tema que solo aborda en detalle el evangelio apócrifo del Pseudo-Tomás.

Este apócrifo, una pieza en griego que narra las maldades y ocurrencias del niño Jesús, contiene una fascinante apología de la escritura. En uno de los episodios, un maestro intenta enseñar al niño el trazo correcto de la letra alfa, a lo que Jesús responde con una insolencia.

Luego, asume el rol de profesor y dicta: “Escucha, maestro, y recuerda el orden de la primera letra y presta mucha atención: cómo alfa tiene afinadas líneas y un trazo intermedio que ves afilando, cortando, uniendo, reptando, retirándose; líneas elevadas, danzarinas, portadoras de una lanza, tripartitas, dúplices, de la misma forma, ubicación y clase; elevadas, equilibradas, de la misma medida y proporción, así son las líneas que posee la letra alfa”.

Hombre de sensibilidad poética, Boloña organiza su catálogo del Génesis al Apocalipsis: de las letras cuya combinación promete infinidad de libros a las alegorías de la muerte.

Entre un punto y otro, el imaginario criollo —con sus creencias, supersticiones e intereses— se desenvuelve. Teniendo a mi disposición varios libros cubanos del XIX, intenté reconocer en ellos la marca de Boloña.

No olvidaré, durante esas pesquisas, un pequeño volumen de inicios de siglo. Era un almanaque de predicciones en el que reconocí una de las series zodiacales del impresor, algunas viñetas decorativas, y un sol y una luna, ambos con rostro.

Boloña incluye en su muestrario compases y escuadras, bafometos, símbolos de la correspondencia universal —la famosa imagen del hombre rodeado de signos del horóscopo—, un cráneo junto a coronas y triples tiaras papales, tan propios del grado 30 de la masonería (el Caballero Kadosh al que aludía Carpentier).

La serie más misteriosa del catálogo es, por supuesto, la de las grandes láminas que tanto recuerdan a una baraja de tarot. Caben perfectamente en las cartas y podrían ser una especie de juego.

Según las listas del muestrario, Boloña imprimía barajas para jugar al tresillo, también llamado Juego del Hombre, y que de acuerdo con un manual de 1853 requería “silencio y tranquilidad”, porque “cuando se piensa en otra cosa o se distrae uno con la conversación de los que miran jugar, comete faltas que deciden la suerte del juego”.

También imprimía el Juego del Sonámbulo y la historia de Bertoldo, una suerte de novela gráfica basada en un cuento medieval.

El “tarot de Boloña” se compone de 21 láminas rectangulares, dispuestas en grupos de cuatro.

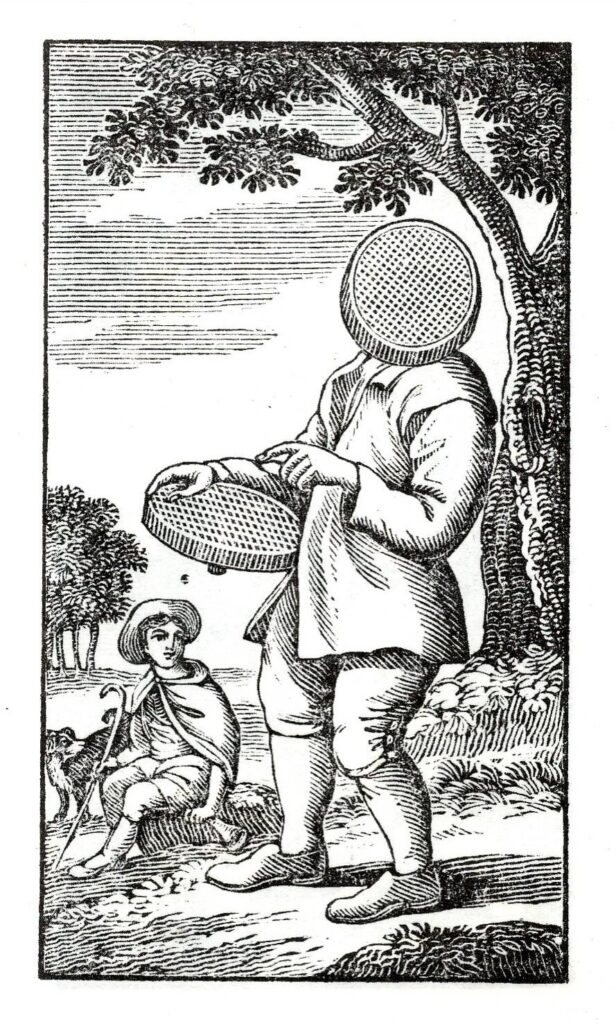

La primera evoca a las hilanderas de Velázquez y en ella hay un hombre misterioso, un espía. En la tercera se presenta un enmascarado, quizás un apicultor —la persecución de las abejas es un motivo de esa historia perdida—, que no volverá a aparecer.

El que parece ser protagonista pasa por toda clase de desventuras. Su rostro tiene la mirada impasible, como ausente, de los grabados alquímicos, y sus manos siempre señalan a un punto perdido de la imagen (¿indican el orden?).

Hay un burro que acaba con la cola cortada y unos pollos o perdices muertos.

El grabado 12 muestra la caída del personaje en un pozo y del 16 parece haber nacido el verso de Eliseo que dice “Tonto y rey, uno y lo mismo”.

He pasado muchas horas delante de esta serie y todavía no sé qué significa. Burlón, después de la última imagen, sonríe un travesti muy calderoniano.

Italo Calvino escribió un libro sobre las posibilidades narrativas del tarot. Dos barajas —la de Marsella y la de Visconti— dieron pie a sendos relatos y a una reflexión profunda sobre la combinatoria de las cartas.

“Empecé con el tarot de Marsella, tratando de disponer las cartas de modo que se presentaran como escenas sucesivas de un relato pictográfico”, dice en El castillo de los destinos cruzados. “Como no conseguía colocar las cartas en un orden que contuviese y rigieses la pluralidad de los relatos, cambiaba constantemente las reglas del juego, la estructura general, las soluciones narrativas”.

Un laberinto. Boloña —y Eliseo lo comprendió bien— propone un laberinto cuyo nivel más difícil es la serie de grandes estampas. Entrar al laberinto para buscar “el vértigo de los grandes números”, como explica Calvino, es la forma más peligrosa del juego narrativo.

“Una lámina de cada clase”, pide Boloña al cliente-jugador de naipes. Calvino renunció al juego durante meses antes de acabar su libro. Eliseo, el hombre del manuscrito-caleidoscopio, aprendió que contra Boloña no se pierde.

“Uno contesta como puede”, escribió, “hilando fino con qué gruesos trazos, y oponiendo las ilustraciones propias a las ajenas sin saber qué ilustran al fin y al cabo todas juntas: tal es el Juego. Y se apuesta uno a él toda la vida, sintiendo a la vez tantísimo respeto por su inventor, Don José Severino Boloña, que se tiene la confianza de que en alguna parte, de algún modo, dirá él como árbitro si se jugó bien o mal, si se acertó con la salida del Laberinto que es a la vez la entrada al Corazón del Juego”.

Como si fuera imposible avanzar sin resolver este problema, lo que sigue es un conjunto de alegorías del tiempo y de la muerte, usadas en las esquelas mortuorias. Con esta serie cierra el catálogo.

Conservo malas copias de ambos libros. Siempre me he preguntado por qué Eliseo no tocó las 21 láminas, por qué no las incluyó en su Muestrario ni dijo una palabra sobre ellas.

Eliseo no resuelve ninguno de los enigmas del impresor; los usa para plantear su propio abismo —“dos veces uno mismo”— sobre páginas verdes, azules y amarillas.

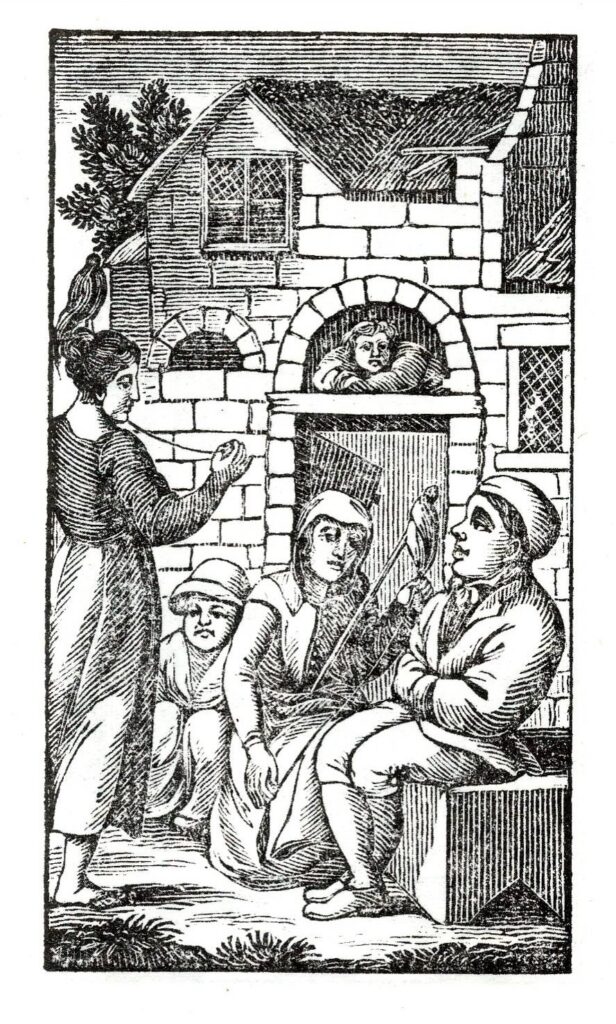

En una de ellas, hay tres misteriosas figuras mirando una baraja que bien pueden ser las del tarot de Boloña.

Tres señores

están jugando

a las cartas.

¿Por qué juegan

a las cartas

los tres señores?

¿Qué juegan

los tres señores

a las cartas?

¿Y qué

son

las cartas?

¿Y qué

los tres

señores?

Los tres señores

que están jugando

a las cartas.

Los 10 millones que nunca fueron

La fatalidad demográfica, a la vuelta de décadas y décadas de castrismo “de todo el pueblo”, demostró ser más contrarrevolucionaria que el fantasma de la democracia.