La agitación previa a la tormenta. Está nublado y todos intentan huir del aguacero que se aproxima. Se apresuran, algunos aprietan contra el pecho las jabas de panes que han podido conseguir. No quieren empaparse, no quieren que nada se les moje.

También evito el agua porque, entre manos, llevo un libro que recién acabo de comprar, un libro de Kundera, a un precio astronómico —casi mil pesos—, y no deseo que se me moje.

No tengo donde guardarlo. Literalmente, con la situación como está de caótica, hasta pasar la página de un libro se ha vuelto un lujo. Vivir en La Habana conlleva salir a la calle a diario sabiendo, de antemano, que nada, nunca, irá para mejor. Sino todo lo contrario.

Cuando alguien llega a La Habana del exterior y pregunta si la situación ha cambiado, lo más sensato es responder que sí, que la cosa ha cambiado mucho, pero para peor. Y no es que sea una idea fatalista, ni pesimista. Más bien es algo objetivo, evidente.

Cuando un libro, que me resigno a piratearlo y tener que leerlo desde el teléfono, cuesta una cuarta parte de mi salario es porque algo anda —¿o avanza?— mal.

Si alguna vez tuviera que decirlo, cosa que no me molestaría para nada, diría que preferiría escribir como Svetlana Aleksiévich, como Panait Istrati o como Milan Kundera. Esto, contando con que solo he leído traducciones, que siempre suelen ser sospechosas, pues son segundas visiones de un autor. No obstante, la impronta que dejan los buenos escritores es como un tatuaje: para siempre.

No me gustaría escribir como Leonardo Padura, por ejemplo. Uno lo lee y lo celebra despojado de la envidia que llevamos en sangre como cubanos; pero, para mí, no es modelo. Lo cito solo por ser el referente más exitoso de la literatura cubana.

Hay muchos y mejores escritores en Cuba —y fuera de ella— a los que no les vendría mal un éxito similar, pienso. Aparte, como todos los escritores habidos y por haber, sus novelas no son más que variaciones sobre un mismo tema.

Prefiero La lentitud o La broma, de Kundera; Codine: memorias de Adrián Zograffi, por ejemplo, de Panait Istrati; o las palabras bestiales —se puede utilizar un término más académico, pero no más exacto— de Svetlana Aleksiévich, que no he podido leerla a fondo debido a la sempiterna dificultad cubana para conseguir libros; solo a retazos, en el teléfono, en la laptop.

Incluso, también prefiero a Vasili Grossman con su Vida y destino, por el poder de convencimiento de su prosa, por su desdoblamiento para estar en tres, cuatro personajes a la vez y hacerlos verosímiles, y por supuesto, por defender la verdad hasta sus últimas consecuencias.

Eso sería lo que yo dijera. Al final somos muchos los que escribimos creyéndonos que lo hacemos bien y que lo merecemos todo, y muy pocos los que leen. Hay muchas palabras en el mundo y pocos ojos para leerlas. La falta de experiencia, de vida, propiamente dicho, es algo con lo que juego en contra. Pero ese es el quid del juego, ¿o no?

Falta mucho por conocer, falta mucho por vivir, por chocar. Sospecho que Rimbaud dejó de escribir en su momento porque se dio cuenta que no sabía nada de la vida y se lanzó a chocar con ella, dejando de lado la fantochada de las palabras y los párrafos y las metáforas. Se fue a traficar armas, a cambiar un hemistiquio por la pólvora.

La vida me pone delante el libro que me corresponde, al momento adecuado y a la hora que toca. Y no quiero que se moje con la lluvia. Así su precio sea estratosférico y no me quede más opción que comprarlo.

De Panait Istrati, se me queda su sensibilidad para los personajes, la humanidad que les insufla: el tío Dimi, Kir Nicolás, Codine y su madre. Lo leo gracias a una edición perteneciente a la colección Huracán, antiquísima, que se publicó en Cuba; así como también se publicó a Solzhenitsyn: Un día en la vida de Iván Denísovich, en la colección Cocuyo. Y, posteriormente, 1984 de George Orwell.

Codine tiene una portada negra con la imagen de un rostro afligido. Es de papel malo, del que atrae bichos y se deshoja fácil. Istrati fue uno de los primeros que se percató del lobo feroz que era la URSS, incluso antes de Arthur Koestler, de Jean Valtin y La noche quedó atrás. Tengo entendido eso.

A diferencia de muchos, no me creo el que más sé. Siempre prefiero escuchar antes de hablar. Hablar se me da muy mal: uso muletillas, frases inconclusas, se me atropellan las palabras.

Eso sí, prefiero escribirlas. Creo que así, al menos, las organizo un poquito mejor.

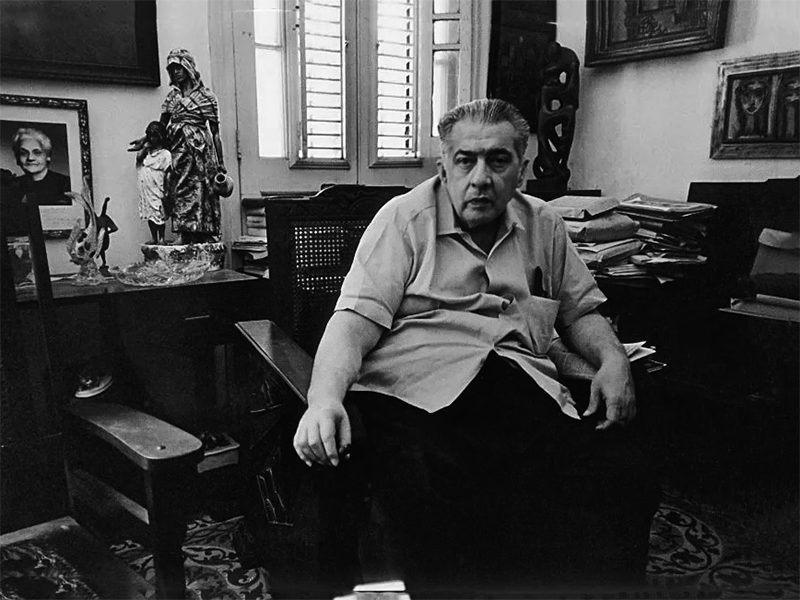

Esperar la ausencia. José Lezama Lima en los 70 (I)

Un Lezama Lima “inmovilizado y perplejo”, al borde de la depresión, el desespero, el pavor: un imposible posible que no alumbrará ‘potens’ alguno, solo dolor y lontananza.