“No he escrito nada de esto pensando en publicarlo, deseando publicarlo secretamente, al menos, más tarde. No quiero que nadie lo haga tampoco en mi lugar”, advierte la autora en la nota que precede a este libro, Pequeñas memorias, de Fina García Marruz (Ediciones Huso, Madrid, 2023 / El Equilibrista – Universidad Veracruzana, México, 2023). Es una indicación curiosa, pero común en cierto género de memorias o diarios íntimos, donde el escritor oscila entre el desahogo privado y la confesión ante lectores desconocidos, esa recurrente paradoja de una intimidad resguardada y, al mismo tiempo, expuesta.

Los contradictorios sentimientos con que la escritora cubana empuña la pluma para hablar a amigos y familiares cercanos (“a los que les gusta recordar conmigo las escenas que narro y en que ellos tuvieron parte”), o bien consigo misma (“Escribo, sobre todo, para recordar yo misma”), son también propios del accidentado territorio de lo memorioso, ese “perdido parque del recuerdo” que la autora menciona en un gran poema suyo, un coto más propicio al fragmento que al mapa superpuesto o la estricta cronología.

La primera pregunta que provoca este libro es su presunta fecha al pie, ese 1955 en que Josefina Consuelo García-Marruz Badía, conocida literariamente como Fina García Marruz, habría compuesto estas memorias prematuras. La prologuista y sobrina de Fina, Josefina de Diego, comparte esta duda (“Sorprende —dice— esa atmósfera de caducidad, de tristeza profunda, por un pasado que en realidad, era muy reciente”), pero la justifica como un rasgo de la personalidad de la autora, capaz de anticipar “el dolor de una pérdida inevitable, la certidumbre de un desamparo”. Cierto que Fina fue precoz y discreta, y tan devota a la poesía como desentendida de las imprentas: entre sus dos mejores libros de poemas, Las miradas perdidas y Visitaciones, transcurrieron casi dos décadas. Sin embargo, en su presentación la editora también aclara que “unos años antes de su muerte [a los 99 años, Fina] decidió revisar lo escrito, obviamente con la clara intención de darlo a conocer”.[1]

La fecha de estas memorias no es un detalle banal, ni mi insistencia en ella es prurito de bibliógrafo. Interesa saber si hablamos de algo escrito (o reescrito) antes o después de ese gran parteaguas que para los cubanos fue el año 1959; si esa conversación de Fina con sus más cercanos y consigo misma tuvo lugar antes o después de la Revolución triunfante; si el silencio que la autora impuso en vida a estas páginas profundamente personales tiene algo que ver con lo allí contado y descrito. Mi impresión es que estamos ante un libro iniciado a finales de los 40, pero tejido y destejido durante las tres décadas posteriores. El típico libro “añejado”, escrito y reescrito durante años, que su autor atesora como algo fundamental de lo que cuesta desprenderse.

Fina fue precoz y discreta, y tan devota a la poesía como desentendida de las imprentas.

Nada de esto tendría demasiada importancia si se tratase de una obra menor, de un opúsculo secundario o las socorridas páginas que cualquier posteridad literaria arroja como saldo marginal. Lejos de ello, estamos ante un gran libro de una de nuestras mejores escritoras, una pieza clave no sólo en la comprensión de la vida y la obra de su autora, sino de toda la generación conocida como “de Orígenes”.

¿En qué radica la importancia de estas páginas venturosamente rescatadas y agrupadas bajo título tan modesto? Dicho en pocas palabras, Fina García Marruz nos ha dejado un libro sobre la República, mucho más hondo, original y brillante que las memorias noveladas escritas por su esposo, Cintio Vitier, y que otros ejercicios memoriosos de esa generación. Y si, como tenemos razones para creer, partes de este libro fueron escritas después de la Revolución, tal remembranza revelaría un singular pathos nostálgico, ajeno al integrismo revolucionario que caracterizó las actitudes y declaraciones públicas de Cintio y Fina en sus últimos años.

Quizás la propia autora haya sopesado estas cuestiones cuando decidió convertirlo en libro póstumo: el último libro de la última origenista. Toda Revolución empieza con el pistoletazo a los relojes y los cambios de calendario. En la cubana, como en otras, no bastó declarar una nueva era; también había que rebajar la anterior, poner a funcionar guillotinas reales y simbólicas. Estas memorias, en cambio, resultan ser una inspirada elegía de ese mundo pre-revolucionario. En ellas, Fina muestra un perfil opuesto al esprit du temps post 59; aparece, para usar la inmejorable imagen con que ella misma describe a uno de sus familiares, como “una duquesa entre republicanos”. Supongo que esta necesidad de volver a ciertos rostros y signos del pasado compensaba cierto vacío, o incluso funcionaba como discreta desafección ante el imperativo jacobino de ignorar el pasado.

Fina no fue ajena a la disputa por la memoria de Orígenes, suscitada tras la aparición casi simultánea de dos libros: De Peña pobre, de Cintio Vitier, y Los años de Orígenes, de Lorenzo García Vega, en 1978. En su advertencia inicial a estas Pequeñas memorias, la autora también escribe: “No caeré en la fea moda de narrar miserias que a nadie faltan”, una frase que dicha a mediados de los 50 no tiene mucho sentido. La alusión a una maledicencia en boga, y el empeño en otro tipo de rememoración, purificadora y esencial, que impulsa este libro, sólo adquieren contornos precisos si se contraponen al debate sobre el origenismo iniciado por García Vega y prolongado hasta los años 90.

Toda Revolución empieza con el pistoletazo a los relojes y los cambios de calendario.

Es comprensible que la autora evite presentarlo dentro de ese contexto polémico (en el que sí entró otro libro suyo, menos feliz: La familia de Orígenes); tal vez no quería que esas circunstancias distrajesen al lector de intenciones más hondas. Pero estas magníficas memorias, insisto, no son la obra de alguien de 32 años, dedicada a resumir el “ayer mismo”. Parecen más bien un intento de aferrar recuerdos entrañables a punto de desaparecer, de exhumar cierto mundo sepultado bajo la capa de otros valores, usos y costumbres. No sé en qué preciso momento decidió Fina convertirse en escriba de sí misma, algo que suele coincidir con la madurez o la vejez, pero su testimonio contrasta ostensiblemente con la realidad del país que habitó en sus últimos años.

Hablemos, ahora, del libro mismo. Inconcluso, dividido en diez capítulos que tienen en común la detallada descripción de un mundo perdido; un majestuoso ejercicio de estilo que cabe dentro de aquella definición de Susan Sontag: “A poet’s prose is the autobiography of ardor”. No estamos muy lejos de la literatura rusa que inspiró el dictamen de Sontag: leyendo estas páginas de Fina uno recuerda El ruido del tiempo, de Mandelstam, otras muchas de Tsvietáieva, y, por supuesto, el gran antecedente de estos desahogos: la prosa de Rilke.

Prosa de gran poeta, entonces. Donde, además de fervores cotidianos y revelaciones casi místicas, se encuentran las pistas de la propia vocación, los rastros de cómo ese poeta ha llegado a ser lo que es. Estos rastros asumen tanto la forma de confesiones en primera persona (“a veces sentía que las cosas ‘se vaciaban’ totalmente, lo cual me dejaba helada como si hubiera visto un fantasma, en un estado más angustioso que el que podía proporcionar cualquier otra pena verdadera y que en realidad no tenía que ver con ellas”) como de ciertos juegos de espejo, que implican a otras personas reales.

Tomemos, por ejemplo, este fragmento del capítulo que abre el libro, “Octubre”, y que gira alrededor de un amigo y condiscípulo de Fina en el antiguo Instituto de La Habana: Augusto de Castro, Kipipo, juglar, aprendiz de poeta y ayudante del fotógrafo Julio López Berestein[2] (que hará con el tiempo algunos de los mejores retratos de los origenistas).

Un intento de aferrar recuerdos entrañables a punto de desaparecer.

“Apoyados en la baranda de mármol del primer piso, me enseñaba sus propios poemas, copiados en una letra desigual de niño en que las palabras se aislaban unas de otras como piedrecitas o brillaban como ocurrencias, y se mostraba tan exaltado y locamente alegre que a veces temía que rompiese a bailar allí mismo. ‘Te pareces al payaso que da vueltas anunciando los carros del circo’, le dije, recordando una vieja película.

Me entristecía comparándome con él, como si el cuerpo me pesase más a su lado y tuviese una sangre más antigua y melancólica, en tanto que él se movía en la ligereza de la luz. Era alegre, o sea, muy vulnerable. Parecía algo que iba a durar poco, que no podía durar”.

Kipipo es una suerte de estrella fugaz, un hermoso y despreocupado reguilete que encarna, sin que en ningún momento Fina recurra a tal precisión, la figura del joven homosexual, un poco diletante, en aquellos ambientes culturales, donde todavía se gozaba de una libertad poco común. Plantea el reto literario de dar forma memorable a alguien que, sin destacar por su biografía artística, sí resulta importante desde la perspectiva biográfica:

“No siendo en realidad un poeta, me revelaba algo precioso, y que yo no conocía hasta entonces, un aire fino y frío como el que movía los álamos de una cancioncilla sevillana, algo libre, danzante, menor que la realidad, por cuyos entresijos entraba y salía como un duende”.

Saltemos ahora a esos primeros recuerdos de Fina sobre Gastón Baquero, a quien conociera precisamente por mediación de Kipipo. Ese Gastón de los años 30, recién llegado de Banes, aún estudiante de Agronomía en una granja, muy pobre pero siempre alegre y pulcro, escribe un cuento que será toda una revelación para Fina, donde anticipa las claves de cierta cristología centrada en la figura del polizón: el enviado que irrumpe y se confunde con la gente, hasta que, como en el célebre pasaje de los peregrinos de Emaús, su ausencia repentina nos lleva a reconocerlo y otorgarle su verdadera dimensión. Este retrato de Gastón empieza con lo que de él dicen otros, pero incluye una perfecta definición espiritual de quien está escribiendo:

“No me ocupé nunca de pedirle a Augusto que me presentara a su amigo, a pesar de que, quizás, nada deseaba más, en aquel tiempo. Me sucede a menudo el no poder conciliar el objeto del más vivo deseo con los esfuerzos encaminados a conseguirlo. Me es ajeno cualquier género de lucha en la obtención de un objeto, no importa lo valioso que sea para mí, y no obstante ser capaz de esfuerzo continuado y de deseo, en formas independientes. En general, no puedo ordenar dentro de mí la coordinación de esos dos movimientos que se corresponden necesariamente, sustituyéndolos por la confiada espera en que ‘aquello’ ha de venir en alguna forma que puedo más bien entorpecer con una búsqueda demasiado ansiosa. De no conseguirlo nunca, nada me podría convencer de no tener en la mano la prueba de que no era necesario”.

Hubiera hecho falta ampliar la nota para precisar que el talentoso Berestein cayó preso en La Habana parametrada de los años 60 y murió en prisión.

Deambulamos luego con la Fina adolescente por una tertulia informal llamada Los Calladitos, en una casona donde jóvenes diletantes se reúnen a oír discos de Ravel y Debussy. Entre los asistentes, la escritora distingue a aquel joven negro del que le hablara su amigo. Con esos preludios proustianos, primeros vislumbres de alguien que se intuye especial, la narración se va cargando de una tensión particular, un misterio o atmósfera, el “umbral presagioso” que acompaña la amistad como experiencia casi religiosa:

“Al serle presentada me dio la impresión de no reconocerme en lo absoluto, como quien cumple una formalidad a la que no se le da ninguna importancia. Pareció un largo rato distraerse con la conversación de un joven que estaba a su derecha, algo vuelto para atrás, pero de pronto, volviéndose rápidamente a mí, con un gesto que después había de verle muchas veces en que uno sentía una carga especial de confianza, bajando un poco la voz, y como si aquel cambio súbito de atención no necesitase ningún tiempo para encontrar el tono reconcentrado e íntimo de una conversación esperada que no ha hecho sino reiniciarse, me dijo mientras me miraba muy fijamente: ‘Augusto me ha hablado mucho de usted’”.

Hay que leer con cuidado estas páginas de Fina sobre Gastón para hacerse una idea de los recovecos de aquel mundo, aún proto-origenista, y de las circunstancias que tejieron aquella aristocracia de nuestras letras (aristócratas, es cierto, venidos a menos, pero no por ello menos sutiles y sofisticados que los reales). En pequeños detalles apuntados como al desgaire, el lector también reconoce el origen de los desencantos posteriores que Fina no puede evitar recordar:

“Y cuando pienso, haciendo correr todavía más el tiempo, en el cambio que sufrió años después y la brusca ruptura de todo lo que llegó a ser para nosotros, pienso que tuve aquella primera noche uno de esos raros presentimientos que sólo se atreven a llegar a nosotros, para no apenarnos demasiado, envueltos en un lenguaje oscuramente simbólico. Pues si es verdad que a él debí la primera sospecha de aquel misterio del que él era tan ajeno como indudable portador, no lo es menos que acaso representó sólo un momento de la fábula personal que la realidad iría transformando a sus verdaderas leyes, y si no resultó cierto que estuviese, como me temía aquella noche, tan próximo a morir, sí lo fue que llegaría a ser para nosotros, como para los condiscípulos del relato, ‘nuestro perdido Ignacio’, al que no volveríamos a ver ya más, conduciendo dulcemente las ovejas”.

Aristócratas, es cierto, venidos a menos, pero no por ello menos sutiles y sofisticados que los reales.

Al igual que Ignacio, el protagonista-polizón de su cuento, Gastón terminará alejado de aquel círculo, pero sólo después de propiciar fundamentales revelaciones para su amiga, que nunca entendió las causas de aquel distanciamiento. (Este lector sí cree entenderlas, aunque esto sería materia de otro ensayo). Aquí hay un buen ejemplo de la dulce intransigencia que le mereció a Fina aquel famoso epíteto acuñado por Gastón: “la paloma de hierro”. Y se hace evidente que estas memorias no aspiran a ser sólo retrato de los otros sino también autorretrato, conjunto de pistas para desentrañar una vocación. El homenaje a los demás (¡y qué talento tiene Fina para resumirnos a alguien con dos o tres trazos!) es complemento de los flechazos y visiones sobre ella misma, como si la poeta se redimiera de cualquier egoísmo autocelebratorio por la fuerza y pureza de sus admiraciones. A través de estos modelos o encuentros decisivos (Kipipo, Baquero, Juan Ramón Jiménez, Cintio, Eliseo Diego…), que tienen más que ver con la vida que con la literatura, se va afinando el tamiz con que la escritora aspira a ser entendida o juzgada, su particular mitología.

Los amigos son una de las columnas de este libro. La otra es la familia, el recuerdo de las dos ramas de una estirpe: los Marruz y los Badía. Entre los primeros, imbuidos de cierta resignación o pasividad ante el sufrimiento, rasgo del que solían culpar a unos ancestros árabes (Mad-druz), sobresale la figura del padre, el doctor Sergio García Marruz, al que Fina dedica uno de los mejores capítulos del libro. Aparece también una maravillosa tía solterona, Gloria, que ahorra durante años para operarse su prominente nariz, pero luego le da el dinero a su hermano tarambana, el tío Ismael, que “había gastado despreocupadamente el suyo”, y que termina de cirquero trashumante, casado con una acróbata.

También son conmovedores y divertidos los retratos de los Badía: esa madre pianista acompañante, que hace de la música el centro de una casa iluminada por la caridad, o esa estricta abuela que ponía a Fina y Bella a tejer crochet dos horas diarias, y que en el desayuno untaba un pan con mantequilla y otro sin, porque “a lo primero que hay que acostumbrarse es a no tener”. Sorprende la independencia de la adolescente Fina, ganada con un talento excepcional pero también con el sello melancólico que trasluce el retrato de sus quince años hecho por Fidelio Ponce, donde aparece vestida de esgrimista, con la boina de sus paseos, envuelta en una luz verdosa y austera. Retrato ante el que Ponce volvía a colocarse años después, para seguir aprendiendo, decía, de sí mismo. Aquella jovencísima modelo ya era, sin duda, todo un carácter.

La dulce intransigencia que le mereció a Fina aquel famoso epíteto acuñado por Gastón: ‘la paloma de hierro’.

Al fondo de estos recuerdos familiares hay, más que un país, una ciudad omnipresente: la Habana del machadato, la de aquel Curso de Oro “del que salieron los médicos más notables que tuvimos nunca”, incluido el ginecóloco García Marruz que también fue, por cierto, ministro de Salubridad en el primer gobierno de Batista. La Habana de los barrios, aquella “¡Víbora de los años 20!”, donde “Canillitas no es todavía Chaplin, se va dos veces a ver a Jackie Coogan en El chicuelo y se habla con veneración y respeto de El demonio y la carne, de Emil Jannings, porque es ‘actor europeo’, de El ángel azul”; la Habana de los tranvías, de los pregones y los fruteros, de los conciertos dominicales de Lecuona y de los cinco pollos por un peso —aunque Fina se ocupe de recordarnos que ese peso no era tan fácil de conseguir o que su familia vivió un tiempo con miedo a un embargo que nunca llegó; La Habana del buen colegio privado, el Sánchez y Tiant (con descuento); La Habana de liberales y conservadores, “del político de dril blanco y sombrero de pajilla que va con cuatro o cinco guatacas al entierro, y todos se ocupan de él más que del muerto”; La Habana republicana, donde todavía hay propietarios y casas dignas de mención (a las que se dedica otro de los capítulos del libro), por las que se pasean criados y mandaderos; La Habana de jerarquías más o menos amables (es brillante el pasaje en que se describen sutilmente las diferencias entre la familia de la que proceden Bella y Fina y la del joven Eliseo Diego, cubierto por la sombra adusta de la señora Fernández-Cuervo Giberga. La Habana de las pequeñas tiendas familiares, lo que Fina califica de “comercio honrado, modesto y sólido”, previo a los grandes almacenes que, como casi todo lo norteamericano, le causan repelús. La Habana, en fin, de los recuerdos esenciales de esa generación y de las grandes preguntas de un escritor, que lo mismo brotan de la aguda percepción de lo circundante que de experiencias psicológicas cercanas al extrañamiento; de la lectura afiebrada de poetas y filósofos clásicos tanto como de un lied exultante de Richard Strauss que nos deja pensando en eso que la vida significa, Was Leben heißt, y en cómo el tejido más íntimo de ciertas vidas resulta inseparable de ciertos lugares.

Uno lee todo esto en un estado de encantamiento porque está maravillosamente escrito. Pero, mientras leemos, una pequeña vocecilla, un demonio interior nos está susurrando todo el tiempo otra pregunta: “¿qué tenía que ver todo esto con lo que vino luego?”. Eso que vino luego fue la debacle que destrozó ese mundo para siempre, que arrastró y vapuleó a Fina, su familia y sus amigos, que luego los colocó en tristes encrucijadas morales o los puso a defender un desmoronamiento que hoy resulta imposible ocultar. ¡Qué mundo, qué gran mundo, se dice uno, y que fatum tan triste el de los cubanos!

Como lluvia en sordina, todas estas elegías del ayer cubano repiquetean, pertinaces, sobre una evidencia ruinosa: en comparación con la actual, aquella Habana parece ciudad de otro planeta. Supongo que la autora de estas páginas no podía ser tan ciega como para no constatar esa decadencia; supongo, también, que volvía a estos recuerdos como quien revisita sus manes, buscando pequeñas dichas “cuando todo cierra un poco en torno”.

Los amigos son una de las columnas de este libro. La otra es la familia.

Otro capítulo, “Y lloró Jesús…”, explica las circunstancias de la conversión religiosa de Fina, alentada por Eliseo y Cintio. Son páginas excepcionales, de sello teresiano, sobre un catolicismo concebido como la confluencia de “antiguas inclinaciones o vislumbres”, arrobo y caridad, trenzado filosófico de vida, muerte y justicia. Llama la atención que se trate de una fe no sólo tardía sino también premeditada; que no fue, como en el caso de Eliseo, por ejemplo, herencia familiar sino elección gradual, hasta cierto punto inseparable de la vocación poética. Porque una de las ideas que dominan estas memorias es la creencia en el destino común de las cosas profundas:

“Profundo es todo lo que no puede elegirse. No elegimos nuestro padre ni nuestra madre, la tierra en que nacimos ni el momento en que habremos de morir. No hemos elegido nuestro cuerpo ni nuestra alma, y el amor siempre tendrá la falla de nuestra elección y sólo será profundo en la medida en que prescindamos de ella, sobreviniendo como un destino. Yo no había escogido tampoco, entre otras posibilidades y después de algún género de deliberación, la fe en que me despertaba de pronto como en un mar en que braceaba ya abajo, ya arriba, cuyo signo era no poder ser eludido, estar en medio, entre mi vida y mi muerte, exigiéndome un movimiento necesario que no me habían enseñado y que era ahora imprescindible hacer”.

No podía faltar en este libro el relato del encuentro con Juan Ramón Jiménez en La Habana de 1936-37, aquella visita que tanto marcó a la generación de Orígenes. Hay aquí datos nuevos sobre esos años habaneros del andaluz, detalles de conversaciones, anécdotas maravillosas (Juan Ramón confundiendo las boinas y la elegante ropita francesa de las hermanitas Marruz, traídas de las Galerías Lafayette, con un uniforme escolar). Pero el relato vuelve a tropezar con una antigua cuestión, en la que ya reparó Lezama en su momento: ¿cómo alguien que encarna el maestrazgo ético y poético podía ser también un dechado de maledicencia? ¿Cómo aquel señor de “espiritual sonrisa blanca”, el “heredero de un linaje regio”, podía pasar con tanta facilidad de la bondad inteligente a la mofa resentida?

“Recuerdo que cuando alguien le preguntaba por el último libro de Pedro Salinas, fingía preguntar su título. ‘¿La voz a ti debida? ¡Claro! ¡Cómo me la debe a mí!’. ¡Y pensar que muchos lo juzgaban por estas cosas! Se veía que lo había irritado mucho.

Algo mejor, mezquino, invisible lo había tocado en la sombra, y si es verdad que daba zarpazos de león uno sentía también la superioridad de una cabeza mucho más noble”.

El retrato de sus 15 años hecho por Fidelio Ponce: vestida de esgrimista, con la boina de sus paseos, envuelta en una luz verdosa y austera.

Rara nobleza esta, que el escritor sólo despliega frente a las “criaturas naturales”: “un árbol, un hombre de bien, un burrito, una fuente, un niño”. Este Juan Ramón, al que Fina conoció y leyó —¡con 13 años!—, al que invitó a su casa y enseñó sus primeros poemas, fue el embajador de una España medular y omnipresente en aquella Cuba desaparecida. Al recordarlo, al recordar su gusto por los versos de esos dos grandes maestros de nuestra lengua que son Folklore y Anónimo, Fina aprovecha para explicar entre líneas cómo se forma un oído poético.

Los recuerdos de Juan Ramón, sostenidos por una escritura en estado de gracia, vienen también envueltos en una especie de neblina, un no recordar las palabras precisas de aquellas lecciones o conversaciones, un inventario de sus ingenuas dudas ante la posibilidad de que aquel poeta admirado tropezara con su cotidianidad real, la de aquel mundo cubano, un poco cursi pero benévolo. Bruma memoriosa que, en la particular mitología de Fina, llena de frases felices, se convierte en un don: “las únicas cosas inolvidables son aquellas de las cuales no lograremos acordarnos del todo nunca”.

Cuando en el último capítulo de este libro Fina habla de la dicha, del “misterio o la gracia peculiar, que convierte en dichoso o memorable el oscuro instante”, está alzando toda una filosofía del recuerdo que tiene poco que ver con afanes reivindicativos, ese socorrido “rendir cuentas” que caracteriza la vida literaria.

Dentro de la familia literaria cubana, los origenistas fueron, durante muchos años, esos padres severos a los que se debía obedecer. Después nos rebelamos, le fuimos viendo los defectos, les alzamos la voz, tratamos de olvidarlos. Muchos años después, a la luz de estas y otras páginas imprescindibles que definen un gran estilo, entendemos que también Orígenes fue una víctima de la maldición colectiva que borró una parte esencial de nosotros mismos y nos dispersó por el mundo. Con estos padres o dioses literarios habremos de hacer un día lo mismo que con los reales, un proceso espiritual descrito con sabiduría en este profundo y entrañable párrafo de Fina:

“Hay un día que nunca olvidamos: es un día que se parece a los otros, pero en el que vemos a nuestros padres a otra luz más débil, más desamparada. Hasta ayer mismo eran fuertes como los dioses que no van a morir, y como ellos, podían protegernos y enseñarnos todas las cosas. Es esa confianza que tiene el niño en que los padres nunca habrán de fallarle lo que los hace bellos y fuertes como un escudo. Pero un día, no sabemos por qué, quizás siendo todavía pequeños, vemos a nuestra madre esperando su turno en el médico como cualquier otra, con un sombrero que no nos gustaría que llevase, u oímos a nuestro padre referirse a nosotros en un encuentro casual con un amigo de un modo por el que nos damos cuenta, por primera vez, que el médico, el orador, el rey que no abre su correspondencia, no nos tiene más que a nosotros en el mundo y que lo que el amigo está viendo en él en ese momento es sólo el inmemorial orgullo humilde con que el padre dice el nombre del mayor de los hijos y los años que lleva al más pequeño. Es el día más triste, porque es aquel en que descubrimos el amor. Pues al dios que se hace hombre es al que amamos, aunque veneremos al otro”.

Notas:

[1] En el único adelanto conocido de este libro, unos fragmentos del capítulo sobre Gastón Baquero utilizados en el artículo publicado tras la muerte del poeta en La Gaceta de Cuba (julio-agosto de 1997, pp. 17-21), la propia Fina menciona “unas libretas escolares, que ya tienen más de medio siglo, y que llamo ‘Pequeñas memorias’, en que aparecen las curiosas circunstancias que rodearon nuestro conocimiento”. Si a 1997 le restamos medio siglo, entonces tendríamos que fechar estas memorias en 1947, el año en que murió el padre de la escritora. Estamos ante un baile de fechas que, a mi entender, es táctica de ocultamiento o ejercicio de reserva; más evidente cuando Fina insiste en que si no las ha publicado es, entre otras razones, porque no quiere exponer estas páginas “a algo que odiamos tanto como amamos la poesía, como es la ‘vida literaria’, a sus comentarios, chanzas y humores”. Algunos de los motivos y párrafos de estas memorias, como bien nota Fefé de Diego, están casi textualmente en Visitaciones, pero también en muchos poemas de Habana del Centro, publicado a finales de los 90.

[2] Quizás hubiera hecho falta ampliar la nota que aparece en el libro para precisar que el talentoso Berestein, encargado del Departamento de Fotografía del Museo de Bellas Artes desde 1955 y presencia habitual en las revistas Grafos, Carteles y el Diario de la Marina, además de ser hoy “prácticamente un desconocido”, cayó preso en La Habana parametrada de los años 60 tras la denuncia de un inquilino al que había rentado una habitación de su casa en la calle Calzada, y que luego lo acusó de intentar seducirlo. Durante el juicio, se dijo que Berestein, además de homosexual, solía compartir con “elementos contrarrevolucionarios”. Murió en prisión, en 1968.

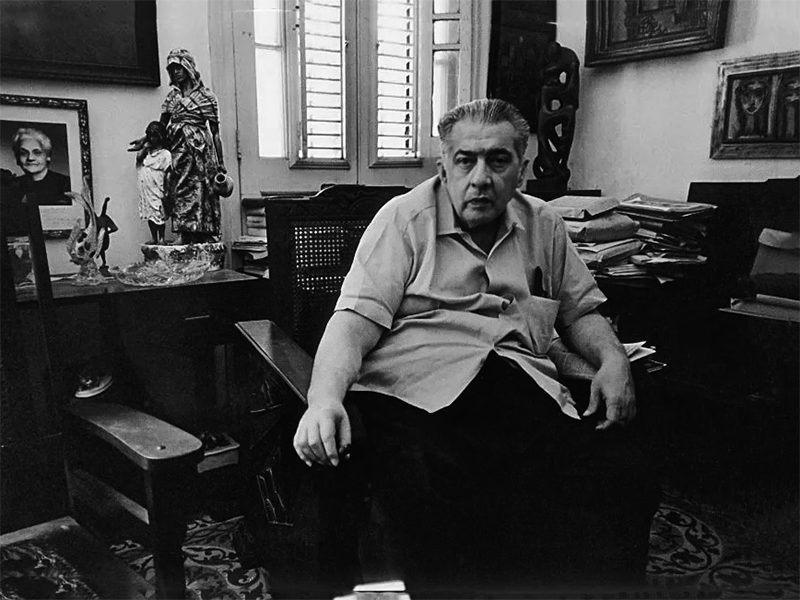

Esperar la ausencia. José Lezama Lima en los 70 (I)

Un Lezama Lima “inmovilizado y perplejo”, al borde de la depresión, el desespero, el pavor: un imposible posible que no alumbrará ‘potens’ alguno, solo dolor y lontananza.