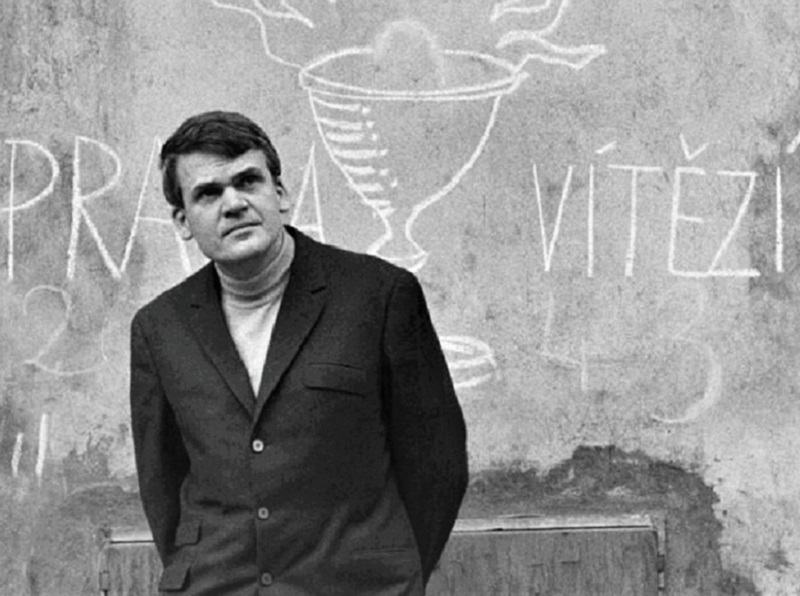

Dudo que al morir Milan Kundera haya dejado orfandad mayor que entre los cubanos de mi generación. Al menos entre aquellos que desde mediados de los ochenta se tomaban el trabajo de leerse sus libros forrados con las páginas del periódico Granma o de cualquier revista soviética que disimularan tanta herejía. Los que traficábamos aquellos libros como si de una droga dura e ilegal se trataba.

Sospecho que la muerte del escritor, una muerte que a nadie sorprendió a sus 94 años, no ha causado tanto desasosiego, tanto regreso a sus viejas frases entre checos y franceses, sus compatriotas de origen o elección. Los primeros, porque hace rato le pasaron página al totalitarismo que Kundera diseccionó tan bien y porque en realidad el escritor nunca se esforzó por hacerse querer por sus compatriotas.

Hoy en Praga no existen huellas notorias de su paso por la ciudad. A diferencia de Kafka, Hrabal y Hasek, a los que poco falta para que les consagren un parque temático, si es que toda la ciudad de alguna manera no lo es: desde el museo y los monumentos a Kafka, a las dos cervecerías que ofician como altares a Hrabal ―El tigre dorado, su favorita y Una soledad demasiado ruidosa, nombrada por una de sus novelas―, a la cadena de restaurants dedicada al buen soldado Sveik.

Los franceses, por su parte, reaccionaron con melancolía calculada ante la muerte de un exiliado ilustre que en las últimas décadas se empeñó en escribir en francés, pero con quien nunca compartieron a cabalidad su exótico entusiasmo por desmontar un régimen demasiado lejano en el espacio y el tiempo. “Kundera, novelista existencial, ha muerto”, anuncia Le Monde como si se hubiera muerto la versión checa de Sartre y ya sabemos que no lo entendieron como los cubanos de mi generación.

Para muchos de nosotros Kundera era algo íntimo, un pariente casi. No creo que sea una cuestión temperamental, la típica exuberancia del trópico saliendo a desfilar frente al féretro de un muerto famoso. Y es que, trabados en la página totalitaria a la que los checos le dieron vuelta hace más de tres décadas, Kundera nos ha seguido acompañando todos estos años, incluso a los que hace tiempo dejaron de leerlo.

Fue el checo quien, sin proponérselo, sin imaginárselo siquiera, se convirtió en tutor de nuestra educación política y sentimental. Sus novelas y cuentos no solo le daban sentido a nuestro continuo malestar hacia un régimen que se erigía en campeón de la misma libertad que nos negaba. El autor de La broma logró, con su meticulosa descripción de los avatares de almas individuales frente a la desoladora realidad totalitaria, que nos sintiéramos menos solos.

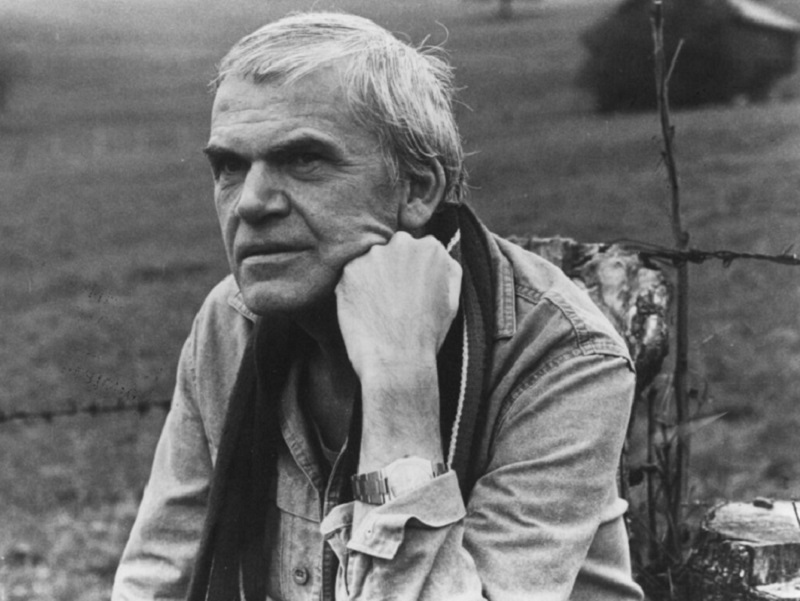

Porque, en lugar de entretenerse con la opresión externa o las precariedades económicas que abundan donde quiera que se impone el socialismo real, el checo prefirió concentrarse en el drama individual de ser responsable de uno mismo, incluidas las grandes y pequeñas traiciones que nos permitimos en medio de un sistema dedicado a poner a prueba nuestras menores debilidades.

Ante esos dramas íntimos que desplegaba Kundera, Orwell nos parecía elemental y Solzhenitsyn irremediablemente lejano. Con Kundera no teníamos que pasar por una versión local del Gulag para entenderlo. Tanto las diferencias culturales o idiosincráticas de checos y cubanos, o la circunstancia de que la cerveza fuera bastante más accesible en Praga que en La Habana, eran irrelevantes frente a ese infinito generador de humillaciones que es el comunismo.

Daba igual que el primer secretario del partido se apellidara Husak o Castro, los efectos y reacciones que el sistema producía en nuestras vidas eran idénticos. Que Kundera fuera checo y no cubano, en lugar de distanciarnos nos servía para universalizar nuestra intimidad, nuestra vulgar tragedia de intentar ser decentes bajo una tiranía con buena prensa.

Pero, a pesar de tanta complicidad, Kundera no nos daba tregua como lectores. Siendo su blanco favorito la muy humana tendencia al autoengaño, la denunciaba como una de las principales fuentes de energía del mismo sistema que aborrecíamos. Nos advertía que el “sueño del paraíso, con todo lo bello que nos pudiera parecer, estaba viciado de raíz”.

Porque, una vez que ese sueño se hace realidad, es natural que le salgan opositores, resistentes o simples descreídos “y por esta razón los soberanos del paraíso deben construir un pequeño gulag a un lado del Edén. Con el correr de los años, el gulag va haciéndose mayor y más perfecto, mientras que el paraíso contiguo pasa a ser cada vez más pobre y pequeño”. Ya un viejo refrán nos alertaba que “de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno”. Kundera lo actualizó hasta dejarlo así: “De las mejores intenciones erigidas en paraíso salen los peores infiernos”.

No obstante, Kundera no parecía ser especialmente masoquista o sádico. Junto al diagnóstico sin atenuantes nos recetaba el mejor antídoto al buenismo fanático: la risa. Una risa profunda, filosófica, que enfrentara al “delirio lírico colectivo” que pretende encontrarle respuestas a todo, explicaciones a todo, soluciones a todo.

Frente a la insoportable pesadez del comunismo, Kundera recomendaba levedad. Pero, en vez de limitar la gravedad totalitaria al Politburó soviético y sus sucursales, el novelista la convirtió en parte del conflicto milenario entre la solemnidad y la risa.

A la solemnidad, esa pobre máscara humana con que nos creemos dignos de lo sagrado, Kundera contraponía la risa de Dios aludida en el proverbio judío que advierte: “El hombre piensa y Dios ríe”. Si Dios ríe es porque entiende lo mucho que los hombres se alejan de la verdad mientras intentan llegar a ella. Y porque conoce el tremendo talento de los humanos para autoengañarse, “porque el hombre nunca es lo que cree ser”.

No satisfecho con recomendarnos el remedio de la risa, Kundera le añadía el del sexo. Para el checo, más que como gimnasia erótica, el sexo era “la más profunda y biológica” de las regiones de la vida humana que revelaba la esencia de las personas y resumía su situación en la vida. Risa y sexo: todo un programa político personal para resistir al comunismo, mientras no puedes derrotarlo ni escapar de él.

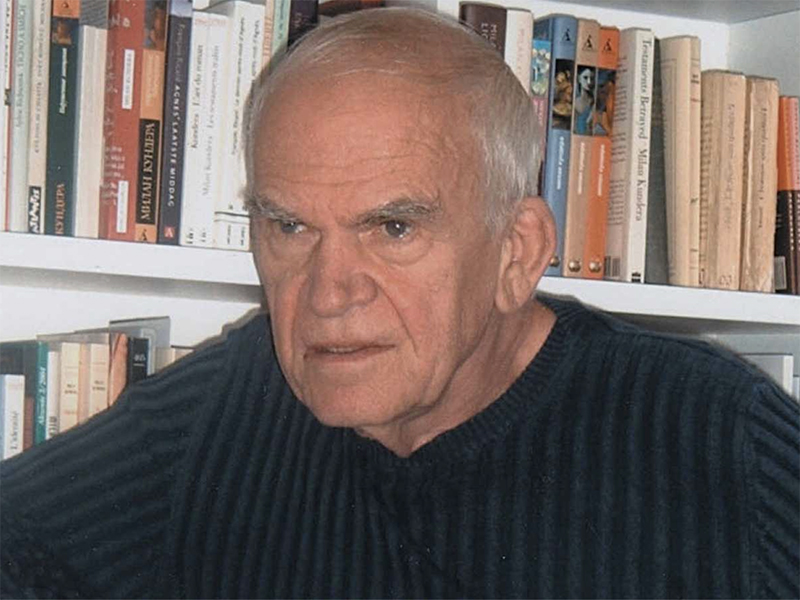

No por gusto tantos cubanos le otorgábamos cada año el Nobel de Literatura al novelista checo. Mentalmente, por supuesto. No se nos ocurría ningún otro escritor vivo que hubiese hecho tanto por la literatura y por la humanidad. Al menos por esa parte de la humanidad que éramos nosotros mismos.

Cada octubre era una nueva oportunidad de abominar de la miopía de la Academia sueca, o de su mezquindad. Depende de la causa que atribuyéramos a su fracaso anual de concederle el premio a Kundera. Porque los únicos motivos que explicaban que aquella pandilla de suecos se equivocara tanto, año tras año, eran la envidia o la inquina política.

Exitoso y anticomunista no son precisamente condiciones que lo enaltecieran ante los ojos de la Academia, defectos que el novelista siquiera compensaba afiliándose a alguna especie minoritaria o en peligro de extinción. Tampoco lo ayudaba la claridad con que exponía sus ideas, una claridad que lo hacía parecer un populista de la literatura. Sobre todo, cuando se asocia automáticamente lo oscuro a lo profundo.

Creo, sin embargo, que había motivos más esenciales en la insistente denegación del Nobel a Kundera. La obra y el pensamiento del autor de El libro de los amores ridículos eran justo la repulsa más completa de la solemnidad que da sentido a la Academia sueca, a cualquier academia. Contra esa solemnidad, ese sentido de lo sagrado, había escrito y teorizado Kundera al punto de construir su Historia de la Novela en oposición a los que no saben reír, los agelastas.

Kundera asociaba el surgimiento de la novela moderna a la crisis europea que trajo el Renacimiento para el sentido de lo sagrado y lo verdadero. Porque “es precisamente al perder la certidumbre de la verdad y el consentimiento unánime de los demás, cuando el hombre se convierte en individuo” y “la novela es el paraíso imaginario de los individuos”.

Cierto que, en un amago de liberalidad, la Academia ha llegado a otorgarle el Nobel a un cantautor o hasta a un escritor mediocre, pero difícilmente se lo dieran a quien de manera consciente y clara asociara la sacralidad de la literatura con la blasfemia de la risa. Sobre todo, si no se escondía para decir que toda broma es un sacrilegio y lo cómico “un ultraje al carácter sagrado de la vida”.

¿No le habían negado el Nobel a Mark Twain o a Borges? ¿Qué extraño tiene que se lo negaran a un enemigo de la seriedad más consciente y sistemático?

Con los años, pudimos dejar de leer a Kundera. ¿Para qué, si ya lo que había escrito en sus primeros seis o siete libros era inmejorable e inolvidable? También porque, a partir de La lentitud (1995), se notaba un agotamiento del novelista.

Su escritura seguía tan precisa como antes y su mente clara, pero, tras la desaparición del comunismo como amenaza existencial para Europa, la fuente de su rabia esencial y de los pequeños grandes conflictos que animaban a sus personajes, parecía haberse secado.

Ahora el checo redirigía su escritura hacia la idiotez de la sociedad de masas occidental, en la que veía el mismo kitsch que inundaba el comunismo, aunque mucho más disperso y diluido, algo que atenuaba su sentido de urgencia, su dramatismo.

Incluso así siempre era agradable volver a escuchar lo que tenía que decir uno de los intelectuales más sagaces, honestos y desprejuiciados que nos iban quedando, sobre todo cuando decidía retomar su viejo monólogo sobre “el arte de la novela”.

Ahora, cuando ya no le quedaba mucho por decirnos, ha decidido irse quizás sin saber que, al morir, entre tantas cosas que dejó, está este montón de huérfanos nacidos en una isla que nunca visitó.

Huérfanos agradecidos que, año tras año, le concedían su Nobel sentimental.

La inquebrantable búsqueda de Milan Kundera

El célebre novelista Milan Kundera, cuyas profundas exploraciones de la condición humana cautivaron a lectores de todo el mundo, ha fallecido.