Es en razón del más elemental contraste de edades en el transcurso de sucesivas generaciones, que la transmisión de padres a hijos, sea de recuerdos familiares, cultura acumulada o amistades adquiridas, se convierte en un suceso de múltiples aristas y lleno de sinuosos e insospechados caminos; suceso siempre sumamente enriquecedor para los jóvenes que llegan con pasión al mundo de la letra escrita e impresa.

Dicha transmisión, que funciona en ambos sentidos, significa leer la historia cultural de una nación desde estructuras de larga duración, y más allá del clásico y limitado esquema freudiano: padre-hijo-muerte del padre… y así infinitamente.

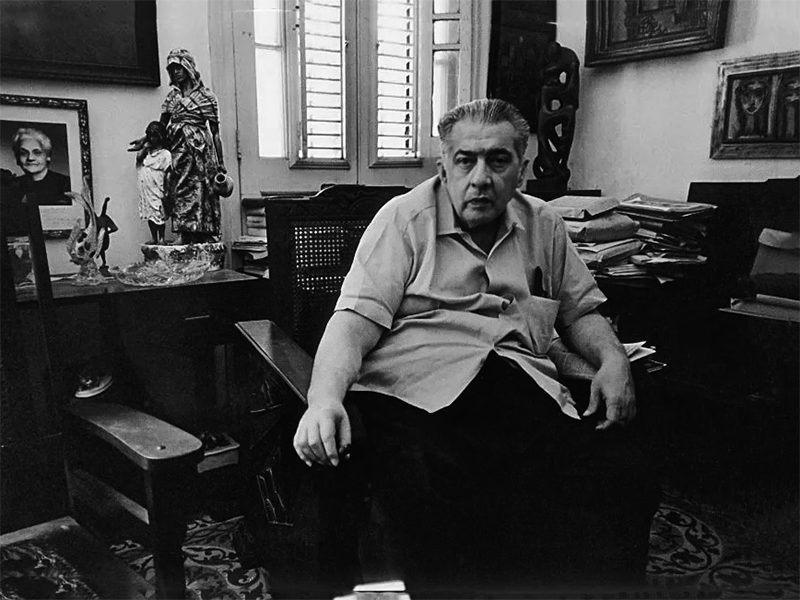

Desde esta dinámica, debo a mi padre el conocimiento de dos personas que considero fundamentales. A uno de ellos, poeta, y quien me descubrió la gran lírica escrita en lengua española, lo conocí cuando cumplí 20 años; al otro, el ensayista y musicólogo Leonardo Acosta, aunque lo reencontré en 1989 —también en mis 20 años—, lo conocía desde que era yo niño y mi padre lo visitaba ciertos fines de semana en su apartamento en El Vedado. De Leonardo, fallecido en La Habana en 2016, es de quien hablo ahora.

Han pasado más de cuarenta años y, sin embargo, no olvido esos domingos de paseo por El Vedado en que mi padre —quien por entonces ya vivía en San Miguel de los Baños (Matanzas)— decía de repente: “Vamos a visitar a Leo”.

Mi padre decía de repente: “Vamos a visitar a Leo”.

Fue también por sus comentarios que supe algunos elementos referidos a su persona —elementos que después, al correr de los años, pude comprobar personalmente—: que era hombre de carácter difícil; que tenía publicados varios textos ensayísticos de gran penetración; que era un grandísimo conocedor de música y especialmente de jazz; y que, en forma general, había leído mucho y poseía una gran cultura.

Después, al crecer y no pasear con mi padre los fines de semana, lo dejé de ver durante años, hasta que, al cumplir 20 años, nuevamente volvimos a visitarlo en su apartamento. Ahí, mi padre hizo una presentación casi formal diciéndole: “Leo, este es Nansen, te acuerdas de él, ¿no?; le gusta leer, aquí te lo traigo para que lo orientes”.

A pesar de mi timidez, en la siguiente visita fui solo. Recuerdo el apartamento del Vedado, calle 19, el primero en el cual lo visité y donde por entonces vivía con Michi, su esposa de muchísimos años: la escalera estrecha y oscura para llegar al primer piso; la salita transformada en estudio y siempre en penumbras, pues el balcón daba a unos árboles afuera; y los varios libreros con su biblioteca, que ya en ese momento era reducida pero muy selecta; todos, libros de trabajo; todos, llenos de apuntes y de marcadores profusamente anotados.

En esa semipenumbra, yo, joven necesitado de saber qué autores imprescindibles no podía dejar de leer, trataba de descifrar, disimuladamente, los títulos de su biblioteca. Ahí también estaba su mesa de trabajo siempre llena de papeles manuscritos y mecanografiados, libros y varios bolígrafos; y su máquina de escribir, pequeñita, cuyo golpeteo de teclas yo escuchaba siempre que llegaba a la puerta de su apartamento —sonido de teclas, o silencio, que me indicaba si debía tocar a la puerta, o sencillamente, no molestarlo mientras escribía—; máquina de escribir que nunca cambió por la computadora.

Una máquina de escribir que nunca cambió por la computadora.

Encima de la mesa siempre había diferentes tipos de espejuelos para el sol, con cristales más o menos oscuros, y que él se ponía cuando salía a la calle, en dependencia de la hora del día y la inclemencia de la luz solar.

Cuando nos quedamos solos, y ante mi silencio, preguntó: “¿Y tú en qué onda estás?”. Tartamudeando, le respondí que en las religiones, la teosofía, el ocultismo, pero relacionados siempre con la poesía y la literatura; y al comentarle que me había terminado de leer la Historia de las religiones del historiador y etnólogo soviético S. A. Tokarev, respondió —aboliendo de golpe cuarenta años de diferencia en cultura y en saberes—: “En primer lugar, no me trates de usted. Mira, estamos en la misma onda, pero debo decirte que esa lectura no te aporta mucho. Te voy a decir lo mismo que me dijo Alejo Carpentier cuando lo conocí: lee todo lo que puedas del rumano Mircea Eliade. Ahí está todo lo que es necesario saber: un orden y una capacidad de hacer conexiones universales como no encontrarás en otros estudiosos”.

Si la memoria no me falla, pues han pasado casi treinta años, ese día me fui de su casa con el Tratado de historia de las religiones del rumano y con el primero de los muchísimos libros que en años sucesivos me regalaría: Psicología y religión de Carl G. Jung, otro de los autores que leyó mucho en su juventud. De más está decir que leí de inmediato las escasas 130 páginas del complejo libro de Jung y que, por supuesto, apenas comprendí nada. Cuando se lo comenté, sonrió y me dijo: “Con calma, ya entenderás”.

Otro momento en que aprecié su “sencillez” intelectual, su olvido de las jerarquías, verdaderas o falsas, y sus salidas de maestro zen ante una situación, fue cuando me prestó el Ulises de James Joyce, en la edición de Santiago Rueda de 1945.

«He leído cuatro veces el Ulises y tampoco lo he entendido”

Previamente, y para una mejor comprensión de la voluminosa novela, me había facilitado el penetrante texto que el crítico literario y erudito alemán Ernst Robert Curtius le dedicara al Ulises en Ensayos críticos sobre literatura europea, y el detallado estudio que sobre la obra realiza el crítico inglés Stuart Gilbert, exégeta, y amigo personal del complicado irlandés.

Con esas lecturas previas —la segunda realizada, además, en mi deficiente inglés— penetré en ese bloque laberíntico que se llama Ulises: a duras penas pude terminarlo y creo que no entendí nada. Al comentárselo, me respondió: “No te preocupes, yo lo he leído cuatro veces y tampoco lo he entendido”, y acto seguido una carcajada. Por supuesto, esto no era verdad, era una más de sus peculiares salidas. El ensayo que muchos años después le dedicó a Lezama Lima, y al que me referiré al final de estas notas, prueban lo contrario de manera convincente.

Volviendo a Carl G. Jung y a Mircea Eliade, debo apuntar que con el transcurso de los años heredé varios libros de estos estudiosos de las religiones y de la fenomenología de lo sagrado en general, además de otros autores de la mística cristiana española y protestante, extremo-oriental, náhuatl y precolombina en general. Todos, libros que, con subrayados y perspicaces anotaciones suyas, aún conservo.

Este noble desprendimiento con sus libros más queridos llegó al punto de prestarme la primera edición de Analecta del reloj y Tratados en La Habana de José Lezama Lima, cuando aún no habían sido reeditados en Cuba. Ambos libros con las muy hermosas dedicatorias que el poeta de Trocadero escribiera en la primera página y que hacían alusión a la también condición de músico de Leonardo. Recuerdo esta como la única vez en que me exhortó a leer los libros y a cuidarlos. Debo decir que, por temor a que se me deshicieran entre las manos, los leí sin apenas abrirlos. Nunca más se los volví a pedir prestados para releerlos.

Por temor a que se me deshicieran entre las manos, leí los libros sin apenas abrirlos.

Con el tiempo, y a medida que por diferentes vías yo también comencé a conseguir libros, pude reciprocar su noble gesto. Así, de entre mis libros, leyó varios sobre budismo —específicamente en su variante zen— que era la que más le interesaba. Por las varias veces que me lo pidió prestado, uno de estos libros que leyó con detenimiento fue el conjunto de ensayos —sobre aspectos técnicos muy puntuales de la mística zen— que el maestro japonés, Daisetz T. Suzuki, agrupó en El ámbito del Zen.

Este libro breve pero muy sustancioso, y originalmente de mi padre, terminó siendo un libro viajero, pues iba de las manos de mi padre, que vivía en Matanzas, a las mías, que vivo en Playa, y de aquí a las manos de Leo, que vivía en El Vedado, para luego volver a las de mi padre con nuevas notas y subrayados, y así, infinitamente, como la serpiente alquímica, Ouroboros, que se muerde la cola: al fin no se sabía bien de quién eran los subrayados y notas; y mi padre, con su característico sentido del humor, decía, riéndose, que así estaba bien, pues eso enriquecía el libro de Suzuki.

Pocas veces vi a Leonardo tan feliz como cuando le comenté que, en una librería de segunda mano, había encontrado el Ensayo de contraconquista de Gonzalo Celorio; y donde, en el estudio que el mexicano le dedica al Barroco como arte emancipador y de resistencia, como “arte de la contraconquista”, hay una referencia a su ensayo “El Barroco de Indias…”.

Lo que se me pasó, en mi afán por darle una pequeña alegría, fue que la referencia de Celorio a la tesis fundamental del texto de Leonardo sobre el “Barroco de Indias” como arte ideológico de la colonización y conquista cultural española en América, era crítica; hecho que le recordaba, de paso, la desagradable polémica con el profesor venezolano y estudioso de la obra de Carpentier, Alexis Márquez, sobre el “barroco americano”.

El texto como un objeto de la cultura que no puede ser comprendido si se separa de su contexto epocal.

Varios días después, al visitarlo, me recibió triste, pero no disgustado conmigo. Recuerdo que le dije algo así como: “Leo, este hombre, desde México, lo que no entiende es la época, el contexto epocal cubano en que fue escrito tu ensayo; no entiende todas las contradicciones epocales que corren por debajo de esa escritura”. Me miró, sentí su mirada como un reproche, pero no dijo nada.

Sin embargo, años después y para satisfacción mía, me enteré que existía una ya no tan nueva disciplina llamada historia intelectual, empeñada en explicar un texto no como algo autosuficiente y encerrado en su propia referencialidad; sino como un objeto de la cultura que no puede ser comprendido si se separa del contexto epocal que lo vio nacer.

Para esta visión del texto y de la cultura como texto, este puede ser visto también como un acontecimiento social; y en igual forma, el acontecimiento social que rompe con la temporalidad homogénea y produce un “punto de bifurcación” puede ser leído como texto. De esta forma no hay textos completamente erróneos o verdaderos, hay épocas históricas, y por lo mismo, intelectuales, que son las que marcan lo que se escribe o se dice, la forma en que se hace, y, sobre todo, quién lo recepciona y lo pone en acción.

Hoy, en estos tiempos posmodernos, de “consumidores y ciudadanos”, no sé si Celorio tiene, o tendrá, razón para siempre; de lo que estoy seguro es que Leo, en la compleja época en que vivió y escribió, también tuvo la suya. Para concluir con el mexicano, y si mal no comprendí su ensayo, ¿no entiendo por qué si la Modernidad es una época crítica, época que —según Jürgen Habermas— por no haber cumplido sus promesas aún no termina, y si la crítica es, en resumidas cuentas, la autoconciencia del límite de nuestras representaciones, la crítica en este lado del Atlántico debe ceñirse, según Celorio, a los estrechos marcos de la novelística?

La redención universal incluye la materia rebelde, oscura e irredenta también llamada Diablo.

Por cierto, los criterios de Leonardo sobre el Barroco de Indias coinciden, en gran medida, con los que el uruguayo Ángel Rama expondrá, posteriormente, en su ya clásico texto La ciudad letrada (1984).

Con lo arriba apuntado, no se piense que su relación con la cultura estuvo mediada por la mística, las religiones orientales u occidentales, o algún tipo de irracionalismo de izquierda o de derecha. De todos estos problemas tenía una visión sumamente crítica. Así se fue alejando, por ejemplo, de autores que, como Carl G. Jung, le habían interesado en su juventud, para aproximarse a autores y teóricos como Antonio Gramsci, el Marx joven y estudioso de la literatura de masas y la ideología, Umberto Eco y Ariel Dorfman; psicoanalistas críticos como Sigmund Freud, Wilhelm Reich y Franco Fornari; y a sociólogos y analistas de la llamada cultura de masas como fueron los norteamericanos Thorstein Veblen, David Riesman, Charles W. Mills; y, en otro orden, los estudios sobre la cultura popular del ruso Mijaíl Bajtín, del colombiano Jesús M. Barbero, y un larguísimo etcétera.

Con estos dos últimos autores, encontraba una amplia referencialidad y puntos de contacto con sus reflexiones sobre la cultura popular versus cultura de masas —otro de sus temas de preferencia—, la música popular y el jazz y su historia; materia sobre la que dejó varios ensayos y libros de imprescindible consulta para los estudiosos.

En relación al pensamiento contemporáneo o posestructural, leyó y asimiló todo lo que pudo; es decir: lo que entraba en franca resonancia con su amplia formación intelectual. Sobre uno de los franceses posmodernos y de moda, Jean Baudrillard, le oí comentar: “Tiene una idea genial y después una que no se sabe de dónde viene. Se le puede aplicar la frase de Octavio Paz: más que ideas, tiene ocurrencias”. Casi al final de su vida, Imposturas intelectuales (1997), de los científicos franceses Alan Sokal y Jean Bricmont, libro mío, y que finalmente quedó entre sus cosas, confirmó que tenía razón en muchas de sus ideas cuando se refería a cierta zona del pensamiento llamado posmoderno.

Creación es sinónimo de Caída.

Antes de terminar estas rápidas notas, quiero referirme a un momento especial, uno de esos recuerdos que solo con el paso sucesivo de los años ganan una densidad luminosa que nos acompaña para siempre. Hablo del momento en que me leyó, en el comedor de su casa, su ensayo: “Tiempo de contar: heterodoxia de Lezama” (La Siempreviva; 4/2008, pp.34-46).

Estaba escribiendo algo sobre el Lezama heterodoxo y secreto, me dijo un día, y necesitaba, para completar la información que él poseía, todo lo que yo pudiera conseguirle sobre el gnosticismo, la cábala hebraica, el sufismo persa, la alquimia, y en general, las llamadas “ciencias herméticas” u ocultas. Sobre tan arduas temáticas le di todo lo que yo tenía, que, por otra parte, tampoco era mucho. Y con esa información, y todo el arrastre cultural que necesariamente conlleva un texto de esa magnitud y que aborda temas esenciales de la “Tradición o Visión segunda”, escribió su ensayo.

Un día en que lo visité, me estaba esperando con el número de la revista La Siempreviva donde el ensayo había sido publicado. Como no es el objetivo de estas páginas glosar el texto y mucho menos intentar hacer su exégesis o interpretación, solo diré que ahí están —sobre todo en su segunda mitad— algunas claves fundamentales para una comprensión hermética, heterodoxa y hasta hereje del poeta de Trocadero: la apocatástasis o redención universal —que incluye la materia rebelde, oscura e irredenta también llamada Diablo— y en la cual el hombre tiene un papel capital, pues es responsable de eliminar el Caos instaurado en el Universo como consecuencia de la Caída y llevar la Luz desde su exilio terrestre hacia los Orígenes.

La inevitabilidad de la Caída, pues, paradójicamente, Creación es sinónimo de Caída; la centralidad del chamán-poeta y bardo tracio Orfeo, figura humana y divina a la vez e “intuición pre-cristiana” (Simone Weil), y de la palabra poética y el canto armonizador del dios tracio en las “eras imaginarias” y en el “sistema poético del mundo”; la existencia en el Universo de una “zona intermedia”, entre el mundo de arriba celestial y el infernal, que, además de ser espacio de circulación mutua para entidades angélicas y seres espirituales, visionarios, iniciados y poetas, es espacio regido por Shekhina, “la ternura de Dios”, encarnación femenina de la Divinidad. Esta para-realidad, Tierra Celestial —¿pero no será nuestro mismo planeta Tierra?— es la que Lezama ve, según Leonardo, como “Ciudad tibetana de la maravilla total” o como ciudad en lontananza con sus cúpulas doradas que se pierden en el cielo.

Estuve sin saber nada de él alrededor de un año, aunque no dejaba de recordarlo con un tenaz sentimiento de culpa.

Como cierre del ensayo y como su “piedra angular”, está el paralelo que Leonardo establece entre Paradiso de Lezama y el Ulises de James Joyce —algo que había hecho ya, años antes, con Bajo el volcán de Malcolm Lowry y Los pasos perdidos de Alejo Carpentier. Por sus temáticas y modos de expresión, califica estas dos obras, provenientes de ámbitos insulares que compartían una larga tradición de subordinación colonial, como novelas gnósticas.

Por eso tendrán tanta relevancia, en estas obras maestras del siglo XX, algunas de las categorías centrales del gnosticismo, como son: masculino y femenino como polos opuestos y generadores de la Creación; la cópula —siempre al modo de las bodas regias alquímicas—; la generación y la filiación, es decir, la relación Hijo-Padre, o la búsqueda del Padre perdido, sea Telémaco buscando a Ulises, sea el adolescente y poeta huérfano José Cemí, quien encuentra en Oppiano Licario no solo un padre espiritual, sino la posibilidad de un conocimiento total y completo; o, en otras palabras, el saber gnóstico en su más alta encarnación.

Visto en la distancia temporal y como anoté arriba, hoy siento aquella lectura como un momento fugaz y al mismo tiempo casi mágico; pues, como habíamos compartido la lectura de poco más o menos los mismos textos (místicos, herméticos y heterodoxos) a medida que la lectura avanzaba, yo casi adivinaba la frase o el contenido que vendría a continuación, se lo decía, y él me miraba impaciente y se echaba a reír.

Casi al final de su vida nuestra relación transcurrió de acuerdo al “guion férreo” y casi prefijado para estos casos, en que unos abandonan el mundo de los vivos y otros permanecen en él: quedaba en ir a verlo una y otra vez, y finalmente no iba, hecho para el cual siempre hay justificaciones relacionadas con el bregar de la dura cotidianeidad.

Todo lo que no había llorado con la muerte de mi padre lo lloré con la suya.

En una conversación que tuvimos por teléfono me reclamó con palabras que, en mi susceptibilidad, me parecieron duras, frías, cortantes —aunque supe también que estaba disgustado por algo más y lo estaba llamando en un momento inoportuno. Así estuve sin verlo, sin llamarlo y sin saber nada de él alrededor de un año, aunque no dejaba de recordarlo con un tenaz sentimiento de culpa, diciéndome que tenía que ir por su casa.

Finalmente lo llamé hacia finales del mes de agosto de 2016, para decirle que en septiembre iría a verlo sin falta. A través del teléfono pude sentir su voz lejana, muy lejana: una voz que llegaba desde la otra orilla y casi desprendida de su envoltura cálida, corporal; y no sé por qué al día siguiente recordé la expresión in partenza, con la que María Zambrano se refiere el estado de ánimo que embargaba a Calvert Casey meses antes de morir.

Leo murió en el mes de septiembre de ese mismo año; y todo lo que cuatro años antes no había llorado yo con la muerte de mi padre lo lloré con la suya: supongo que cuestión de extraños cruces y de aún más extrañas filiaciones, pues, como expliqué al comienzo de estas notas, si a fin de cuentas mi padre me puso intelectualmente en sus manos cuando yo apenas cumplía los 20 años, era lógico que ahora, al final —¿o, en realidad, el comienzo?— las dos figuras entraran en una compleja simbiosis.

Aunque él era ateo “por la gracia de Dios”, como la calificara bonachonamente el músico Julián Orbón, quisiera terminar estos rápidos recuerdos con dos frases de Plotino que encontré copiadas de su puño y letra en la primera página del magistral estudio que Émile Bréhier, historiador de la filosofía, le dedica a la figura máxima del neoplatonismo alejandrino, y que Leo me regaló al comentarle que recién había terminado de leer Las Enéadas: “Si el ojo no fuera de naturaleza solar, no vería el sol”; y esta otra, más hermosa aún, y reflejo tal vez del deseo humano más íntimo: “Estoy tratando de reunir lo divino que hay en mí con lo divino que hay en el Universo”.

© Imagen de portada: Jose M. Correa.

Esperar la ausencia. José Lezama Lima en los 70 (I)

Un Lezama Lima “inmovilizado y perplejo”, al borde de la depresión, el desespero, el pavor: un imposible posible que no alumbrará ‘potens’ alguno, solo dolor y lontananza.