Gigante por lo acendrado y pulcro de su escritura en prosa y gigante por su estatura física, se dice (lo que confirma el archivo fotográfico de la época) que José Enrique Rodó medía casi dos metros de quijotesca figura y desgarbo. Y se dice que de similar tamaño fueron su reserva y ensimismamiento, la misantropía y misoginia de sus años finales, su desprecio por algunas ideas de la democracia anglosajona que, en su variante norteamericana, percibió como un sistema corrosivo de la libertad y elevación de la “persona humana” en el Uruguay moderno.

Así lo señaló en su carta-ensayo de 1906, Liberalismo y Jacobinismo, a partir de la decisión estatal de retirar los crucifijos de los hospitales públicos. En palabras de Rodó, retirar los crucifijos, más que liberalismo, fue una decisión jacobina y socialista.

Dígase de otra forma: el poder, pero como poder de las masas e imperio de la ignorancia. Algo que horrorizó a Rodó.

Sin embargo, desde su “mirador”, no andaba descaminado el uruguayo, si sabemos que hacia 1908, en su círculo de colaboradores y amigos, José Batlle y Ordóñez manejaba la idea socialista de construir un “pequeño país modelo” que redimiera a los siempre excluídos, esta vez dentro de una alternativa secular, diferente a la moral católica propia del mundo colonial.

Rodó nace en el Montevideo señorial de 1871, en una familia acomodada y vinculada al liberalismo Colorado. Al igual que tantos uruguayos, su padre fue un emigrado, un culto comerciante catalán que se abrió paso en un país que comenzaba a modernizarse y con infinidad de oportunidades de negocios.

Prueba de ese éxito económico y social como comerciante fue su patrimonio mobiliario. Así llegó a poseer una casona regiamente amueblada en la calle Treinta y Tres, y una quinta de veraneo en Santa Lucía; lo que, se ha dicho, para la alta burguesía de Montevideo a la que perteneció significaba lo mismo que, para los ricos del Uruguay contemporáneo, tener un bungalow en Punta del Este.

Y, como también fue usual en muchas familias dentro del Uruguay poscolonial y “civilizado”, su madre perteneció a la nación profunda: católica, conservadora y con ínfulas aristocráticas.

La primera maestra de Rodó lo recuerda como un niño pálido, delgado y alto que, desde la infancia, comenzó a leer compulsivamente en la bien surtida biblioteca paterna de la calle Treinta y Tres. Se dice que a los cuatro años ya había aprendido a leer, guiado por una de las hermanas. Casi al mismo tiempo comienza a escribir. Por su talento y precocidad, Pedro José Vidal, maestro de gran prestigio en ese fin de siglo, le dio clases particulares.

Otro dato sintomático: entre las fotografías de su infancia, todas muestran unos ojos penetrantes que desentonan con su edad. Ninguna foto nos muestra una sonrisa. Tenía el rostro reconcentrado del puer senex.

Todo lo anterior se refuerza a sus 15 años, con la muerte de su padre. Es aquí que sufre la primera de sus tantísimas crisis anímicas; crisis que ya no lo abandonarán el resto de su vida. ¿Tal vez algo de culpa edípica?

A partir de ahí se refugiará en el hogar maternal, que compartirá con sus hermanos también solteros: hogar que ni física ni espiritualmente abandonó jamás, salvo para salir al exilio europeo al final de su vida y morir en soledad.

En el país que comienza a modernizarse (el Uruguay del “disciplinamiento”, según José Pedro Barrán en su Historia de la sensibilidad en el Uruguay), este es el doble aspecto, liberal y conservador, que rige la infancia y juventud de Rodó y, en forma general, toda la vida cultural y política del país.

Por un lado, el optimismo que aporta el progreso, las Luces, la democracia liberal, el positivismo científico y la influencia norteamericana, que calza la reforma educativa de José Pedro Varela, formadora de ciudadanos conscientes. Este es un Uruguay más volcado hacia el exterior, y abierto a las influencias “atlánticas” europeas y norteamericanas.

Por el otro, un país profundo de élites agropecuarias, de jerarquías cuasi feudales, dogmas teológicos e hispanidad. Y moviendo este contrapuesto decorado social, las pragmáticas inversiones del capital inglés, que dinamizan toda la región del Plata y marcan la evolución oculta de la nación.

Casi toda la vida de Rodó está marcada por el secreto, que no el misterio (porque secreto es lo que se oculta piadosamente a la mirada ajena y misterio es lo que resplandece a la vista de todos y no se comprende). Sobre su vida, pocas historias han sido divulgadas. Escasas anécdotas circulan sobre él. Por pudor, biógrafos, estudiosos y comentadores, han preferido concentrarse en su obra literaria.

Como buen modernista que fue y por la época intelectual en que vivió, su vida me recuerda aquellos versos de un hermano generacional, el poeta habanero Julián del Casal: “De mi vida misteriosa, / tétrica y desencantada, / oirás contar una cosa / que te deje el alma helada”.

El restringido círculo de sus amistades nos hace pensar en aquel cenáculo “masculino” en torno al poeta alemán Stephan George.

En su adultez, Rodó vivió en 25 de Mayo, en plena Ciudad Vieja, cuyo tejido vial y diseño arquitectónico colonial rara vez abandonó. Cuenta el escritor y crítico literario Manuel de Castro en La vida bohemia; Cronicones montevideanos, lo familiar de su figura alta y desmañada en aquellos lares.

Cuando caía la tarde y sobre todo en horas de la noche, se lo veía caminar bajo la mortecina luz del alumbrado público. También, siempre en la noche, fue asiduo al Café Irigoyen ubicado en 25 de Mayo y Treinta y Tres. Ahí, a resguardo de miradas indiscretas, se sentaba en el sector más oscuro y solitario, a paladear con parsimonia los licores más finos.

Era el último en abandonar el establecimiento cuando este cerraba sus puertas. Por orden del dueño y en deferencia a tan distinguido visitante, un mozo lo acompañaba hasta su casa. Llama la atención lo nocturnal de este ser que rindió culto, tanto al Próspero de la sabiduría hermética y la vía del conocimiento apolíneo y dominador, como al Ariel luminoso, áereo y espiritual.

Otras veces concurría a la cervecería Sajonia donde, en ocasiones, María Eugenia Vaz Ferreira, en su camino al Conservatorio Musical Franz Listz, solía verlo, solitario y pensativo. Verle abstraído y enviarle un gran ramo de flores eran una y la misma cosa para esta discreta amiga.

Después volvía a casa, a la soledad, “anegado en luz y aroma”, con el ramo entre los brazos. Como un sonámbulo entre los transeúntes, destacaba su estatura. Todo esto pertenece a lo poco que tenemos del Rodó cotidiano. Son imágenes poderosas, icónicas, que pertenecen a su mitología personal; imágenes que han quedado dentro de la ciudad letrada modernista, si recordamos el ensayo de Ángel Rama.

Atenernos a la tipología junguiana del carácter, a sus “tipos psicológicos”, es ver a Rodó como un “introvertido reflexivo”. Verlo con la clasificatoria que Aldous Huxley emplea en su libro La filosofia perenne, es comprobar su “cerebrotonía”. En una y otra: el ser humano más atento a sus propias construcciones intelectuales sobre la realidad que a lo real en sí mismo.

Para las dos definiciones: el “tipo humano” creador de sistemas religiosos, filosóficos y estéticos. Y, en un orden tal vez más apegado a lo empírico, el científico visionario e innovador.

Una visión psicoanalítica ortodoxa vería en Rodó el clásico neurótico, asténico, de mirada fría, imprecisa y desvaída, que “daba la mano”, ha dicho su contemporáneo, el escritor y crítico literario, Arturo Giménez Pastor, “entregándola como una cosa ajena; la voluntad y el pensamiento no tomaban parte de ese acto”. Lo que no es más que el reflejo de una profunda desconexión entre lo anímico-volitivo y el cuerpo físico y real.

Tal vez, el secreto más escondido de su personalidad esté en las peculiares y literaturizadas, aunque reales, alusiones sadomasoquistas del capítulo XXXIX, de sus Motivos de Proteo.

Si menciono este aspecto controvertido y soslayado de su obra intelectual, no es por “efectismo literario”, deseo de epatar o complacencia en lo morboso o prohibido, sino porque estas alusiones nos ubican directamente en el entramado de ideas y metáforas expuesta por el crítico y esteta italiano Mario Praz, en su fundamental libro La carne, la muerte y el diablo en la literatura romántica. Y en lo que para mí es más importante aún: el destino de esta “personalidad de base”, moderna, dentro de los primeros 30 o 40 años del siglo XX.

Hablo, por supuesto, de la controvertida relación entre tantos intelectuales y artistas modernos con los movimientos totalitarios de derecha e izquierda. Como nota al margen, señalo cierta similitud de Rodó con uno de los poetas mencionados por Praz en su libro dedicado a mostrar, según Benedetto Croce, los efectos más decadentes y eróticos del romanticismo: Charles Augustine Swinburne, y lo que el propio crítico llama en el lenguaje de la época, algofilia.

Por su formación intelectual y carácter personal, Rodó era partidario de una democracia de élites, pero de élites intelectuales y espirituales, nunca económicas o políticas. Así, a la manera platónica, creyó en el Rey Filósofo que gobierna la utópica ciudad de Caliopolis. Por tanto, creyó en la kalokagathía, esto es: la educación de la belleza y la virtud como ideal aristocrático en búsqueda de la excelencia humana.

En esta dirección, el rechazo a las democracias “realmente existentes” se articulaba con el llamado a esa Grecia apolínea e intemporal.

Este legado de una Grecia clásica, solo existente en el imaginario de ciertas élites intelectuales modernas desde los estudios de J. Joachim Winkelmann, permitiría definir la genealogía cultural del continente americano obviando las ideas de la Modernidad europea y, sobre todo, la funesta democracia norteamericana y el individualismo del self-made man.

En su caso particular, Rodó fue Próspero, duque regente de un reino interior intemporal, pleno de verdades trascendentes e indiscutibles desde su “belleza”: mirador, atalaya vigilante (aunque nunca torre de márfil) desde donde controló con mano firme el ritmo de su prosa, así como las imágenes que de ella brotaban y que él corregía constantemente en busca de una nunca encontrada Perfección.

Con esa mano firme, también concibió la idea de una verdad absoluta en política que superara los enfrentamientos típicos de la democracia parlamentaria.

Platónico confeso, en este sentido fue más helenista que cristiano. Y como todo platónico al fin y al cabo, Rodó fue un ser dual para quien la materia y lo vital eran una caída en un agujero: un encenagarse, un daño al ser incorruptible del hombre nacido para el conocimiento y la contemplación de las ideas resueltas en Belleza y formas marmóreas del lenguaje.

Tal dualismo conllevará una estructura jerárquica y una concepción peyorativa de la historia, fundada en una doble oposición: “lo de arriba” y “lo de abajo” como ángulos enfrentados del Cosmos.

Al tender claramente hacia lo que está “arriba”, hacia las ideas puras, su pensamiento es, cuando menos, elitista y jerárquico. Siguiendo esta lógica, pudiera pensarse que para Rodó la decadencia de la democracia parece reducirse tanto al movimiento de la base que asciende, como al movimiento de la cima que desciende, si se nos permite usar una imagen de franca índole tradicional.

Así, la democracia significaría no solamente la disolución de esta dialéctica entre un “arriba” y un “abajo” sino, sobre todo, el predominio del “abajo”; ángulo cósmico, que, en el plano social, sería el pueblo: la masa inculta y vulgar.

Por supuesto, la respuesta a esta contradicción siempre latente en la democracia y en sus instituciones, no vendría de la historia y la razón engendrada por ella, sino de una verdad que trasciende lo histórico y lo empírico; una verdad que, expresada a través de la estética y el pensamiento, debía buscarse en otro lugar. Un lugar que está en el pasado y que abarca nuestro presente y que tiene la posibilidad de proyectarse al futuro.

Por sus ideas políticas y sociales, por su culto al estilo y su “concepción analógica de la historia”, Rodó tiene aquella vibración que lo acerca a intelectuales de derecha, reaccionarios y antimodernos, que estudia Antoine de Compagnon en su libro Los antimodernos.

No resulta casual, entonces, que dos de sus figuras tutelares sean Ernest Renan e Hippolytte Taine, dos escritores reaccionarios y antimodernos emblemáticos, quienes, según Compagnon, fueron los máximos expositores de las ideas antimodernas después de 1871.

Sobre el estilo, tan importante en estos escritores, es interesante señalar lo anotado por Ernesto Hernández Busto, siguiendo una idea de Roberto Calasso, en el postfacio de su libro, Mito y revuelta, fisonomías del escritor reaccionario. Creo que esto puede ser perfectamente aplicado a Rodó: “ser leídos como fenómenos de estilo, autores de un psicodrama de prosa visionaria o síntomas de una fantasmagoría que sólo puede entenderse en términos de literatura”.

No estaría de más señalar que son dos obras de Renan, Caliban; Continuación de La Tempestad (1878); y El agua de juventud; Continuación de Caliban (1880), con las que el Ariel (1900) de Rodó mantiene una fecunda relación intertextual.

Ahora bien, si para Renan, Calibán es la representación del pueblo francés en la Revolución de 1871, para Rodó, Calibán son los Estados Unidos de América, sobre todo después del conflicto hispano-cubano-norteamericano en 1898.

Como sea, y apoyados en La Tempestad del dramaturgo isabelino William Shakespeare, ambos consideran a los personajes, Próspero, Calibán y Ariel, no como “personajes dramáticos” al uso, sino como un esquema conceptual, visionario y abstracto: personajes que accionan como entelequias fuera de la historia.

Por tal razón, desde esa pulsión jerárquica y vertical con la que manejó su prosa rítmica y visionaria, no extraña que el pensamiento de Rodó fuera incorporado por algunos de los gobiernos autoritarios de derecha en el Uruguay del siglo XX. Como ejemplo, véase el credo educativo de la dictadura en 1978, “El educador oriental: su fe”, publicado en la revista El Soldado.

En este credo, enfrentado a la subversión interna del Uruguay y a las ideas del “comunismo internacional”, Rodó es uno de los referentes como defensor de la “tradición hispánica” y latina; así como de un “idioma español” visto como lazo unificador de la cultura y la gran nación hispanoamericana.

Para el credo, sólo las herencias hispánicas, mediterráneas y católicas podrían definir el ser uruguayo. Sí, porque no debe olvidarse que también existe una tradición autoritaria, conservadora e imperial de la Latinidad; tradición de la cual Julius Evola, filósofo tradicional y hermetista italiano (siempre cerca de las ideas del fascismo y de la derecha radical) es la figura principal.

Para ubicar a Rodó epocalmente, no está de más apuntar su contemporaneidad con el argentino Leopoldo Lugones. Ambos pertenecen a la generación que se debate entre el anarquismo de fines del XIX y el socialismo de comienzos del XX. Incluso, algo que con frecuencia se ve en muchos de estos intelectuales, basculan entre estas dos ideologías políticas que vienen desde la segunda mitad siglo XIX. O también se da el caso de que sean anarquistas y socialistas a un tiempo.

Aquí pueden ensayarse las siguientes variables: en el nuevo momento del capitalismo a nivel mundial, en su fase monopolista de concentración de poder y violencia encubierta, hay en los medios intelectuales y artísticos, una repulsa a toda idea de Estado, autoridad y gobierno. Es la repulsa a las ideas de la democracia liberal y de sus mecanismos legítimos y parlamentarios de dominación, mediante el control en todas sus variantes.

Por consiguiente, en muchos de estos intelectuales, tantas veces desclasados, se da una atracción por las ideas socializantes o socializadoras que se confundirán con el corporativismo, el estatismo y el totalitarismo de izquierda o derecha a nivel de toda la sociedad.

Es así que, desde estos movimientos políticos y de masas de la primera mitad del siglo XX, no es descabellado pensar que de haber vivido lo suficiente, tal vez Rodó hubiera tomado un camino similar al del argentino Leopoldo Lugones en “La hora de la espada”, su famoso y controvertido discurso de 1924 para conmemorar el centenario de la victoria de Ayacucho.

Ese discurso, se ha dicho, es el antecedente del golpe de estado del teniente general José Félix Uruburu, en 1930, contra el gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen.

Veamos como lo escribe Lugones: es “la hora de la espada”, que “implantará la jerarquía indispensable que la democracia ha malogrado hasta hoy, fatalmente derivada, porque es su consecuencia natural, hacia la demagogia y el socialismo”.

Leyendo a Lugones y su mesianismo militar y literario, uno no puede dejar de pensar en las ideas claves que conformarán el ensayo de Rodó “El que vendrá”: profecía y santuario, profeta divino, esperanza mesiánica, culto de la verdad, misterio indomable, aurora, fuego purificador, espada del arcángel…

Nótese que antes digo “tal vez Rodó hubiera…” para hablar de la posible deriva autoritaria en el pensamiento y accionar político del uruguayo. En realidad, sabiendo que las pasiones políticas en este lado del Plata siempre han estado más medidas y mediadas que en la Argentina, nada permite asegurar esa idea autoritaria en sus ideas políticas y sociales.

Sin embargo, ahí también está su ensayo sobre el caudillo Simón Bolívar, el “héroe”, pero al modo en que lo pensó el escritor escocés, antimoderno y conservador, Thomas Carlyle, precursor intelectual del fascismo. En otras palabras: el héroe como vidente, grande en el pensamiento y en la acción; el héroe como iluminado, reverso de la democracia liberal y conductor de masas. Es la existencia del héroe, su simbolismo y mitología, lo que evidencia la necesidad de autoridad vertical en el pueblo.

Y, como en las dos riberas del Plata los sucesos históricos y políticos suelen suceder con cierto nivel de “sincronicidad”, no está de más recordar el golpe de Estado que sufre Baltasar Brum en 1933, heredero político de José Batlle y Ordoñez, a manos de una coalición formada por el “colorado” Gabriel Terra y el “blanco” Luis Alberto de Herrera.

Al llamado de una “revolución redentora” para la salvación por “remedios heroicos” desde el periódico El Debate, propiedad de Herrera, en abril se organiza una marcha sobre Montevideo. Organizada personalmente por Herrera y por sectores blancos radicalizados, la marcha tuvo inspiración en aquella otra marcha sobre Roma de Benito Mussolini, en 1922. Todo esto, a través de la afiliación de Herrera a la Falange Española y a su admirado líder y político español José Antonio Primo de Rivera.

En el plano político, el golpe de Estado de Gabriel Terra fue apoyado por sus amigos personales dentro del batllismo, varios grupos y sectores colorados antibatllistas y, por supuesto, por el herrerismo, que era la mayoría del Partido Nacional. Sabiendo que al final de su carrera política Rodó, duramente enfrentado con José Batlle y Ordoñez y, casi sin desearlo, formó parte de estos grupos antibatllistas radicales opuestos a las más importantes líneas de gobierno, se impone una pregunta: ¿cuál hubiera sido su posición ante el golpe de Estado?

Por esa prosa marmórea, adusta, elevada, leí a José Enrique Rodó (fundamentalmente, su Ariel) con devoción, allá en La Habana de mi juventud, en los años 1990: prosa de un modernismo ya post-rubendariano o, mejor, post-rubendaríaco, porque lo “rubendariano” no pasa de época.

Años después, para escribir mi tesis de maestría, Literatura y descolonización: Lamming, Cesaire, Retamar; tres relecturas de La tempestad, re-releí, ya sin ingenuidad y desde la sospecha, todos sus textos fundamentales.

Las intuiciones del presente artículo vienen de esa segunda lectura y de otras posteriores. Sobre todo, de haber recorrido con cierto detenimiento las calles de Montevideo. Por supuesto, pienso ahora en mi tesis y me refiero solamente a su ensayo Ariel y a sus otras metáforas y personajes conceptuales sobre los que ha discurrido gran parte del pensamiento latinoamericano del siglo XX: Ariel, Calibán y Próspero, personajes a los que se sumará, años después y en tiempos del feminismo, la bruja Sicorax, madre del propio Calibán.

Hoy, al caminar desde la Ciudad Vieja en el Montevideo señorial, sobrio y de tonos grises y apagados, en busca de la feria popular de la calle Tristán Narvaja, comprendo mejor a este hombre que parece haber vivido sin afecto, sin calor femenino y con una sordina puesta encima de la “víscera sintiente”.

También puedo comprender mejor la relación de la literatura con la “producción de lugares” y cómo, de forma oblicua, la ciudad interiorizada (un locus) también produce literatura.

Hoy, consecuencia de un minimalismo en el lenguaje (minimalismo mal comprendido, mal asimilado y peor empleado) no está de más detenerse en la vida y obra de este ser que Juan Ramón Jiménez, el andaluz universal, vio “estatuario y fijo”. No está de más detenerse en las páginas casi perfectas que, con pulso firme y decidido, esculpió este gigante de la literatura hispanoamericana.

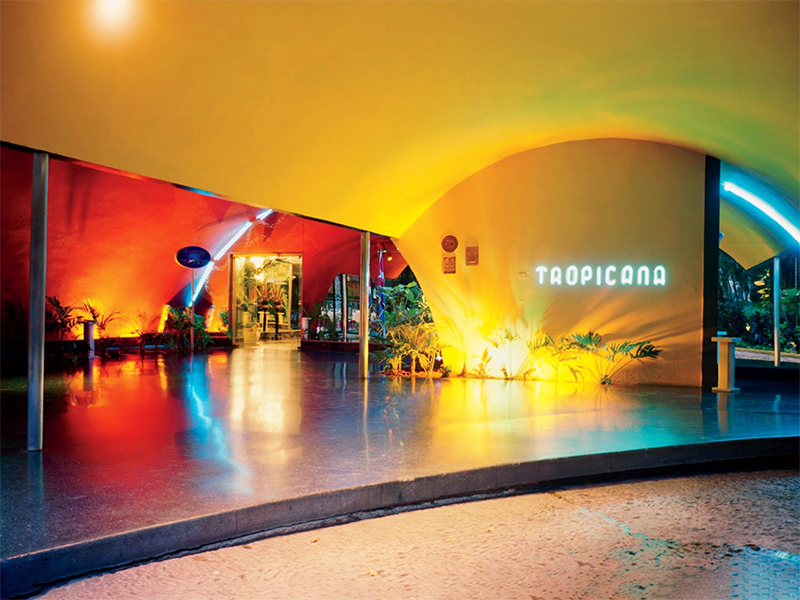

Una historia oral de Tropicana, el destino nocturno de los años 50 en Cuba

Por Jean Stein

En la decadente y glamurosa Habana de los años 50, el único lugar donde había que estar era Tropicana.