La Jornada Nacional de la Cultura Cubana, que se celebra entre el 10 y el 20 de octubre, constituye una de las efemérides canónicas dentro de la política cultural oficial. Su apertura lo marca un acto solemne en el parque-museo La Demajagua(Granma) que recrea el campanazo iniciador de la gesta independentista de 1868. A partir de esa fecha, se desarrollan múltiples actividades culturales que conmemoran el alzamiento como momento fundacional de la nación cubana.

Sin embargo, esta línea histórica ha sido reelaborada por el Estado posrevolucionario hasta el presente como una narrativa lineal, homogénea y legitimadora, orientada a sostener la ideología nacionalista oficial y a disolver cualquier contradicción entre el poder político y los valores auténticos de la cubanía. Así, la Jornada funciona como plataforma patriótico-cultural que reinterpreta los sentidos de patria y nación para fundirlos con la gastada etiqueta de la Revolucióny sus sucesivas reinvenciones discursivas.

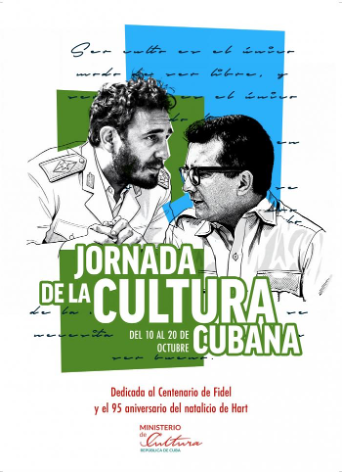

En su XXXI edición, la Fiesta de la Cubanía incluye presentaciones, galas, ferias y eventos teóricos en espacios comunitarios, con la ciudad de Bayamo como epicentro. En 2025, los festejos se articularon en torno al natalicio de Fidel Castro y al homenaje a otras figuras emblemáticas de la política y la cultura nacional, reforzando así la metahistoria unificadora de la Revolución. Las actividades, organizadas por el Ministerio de Cultura, subrayaron —en palabras de sus representantes— “la voluntad de mantener viva la cultura cubana […] y exaltar los valores nacionales y las tradiciones más auténticas de la cubanía”.

Pero cabe preguntarse: ¿es realmente esta jornada una convocatoria viva, participativa y respaldada por la ciudadanía?

Imagen conmemorativa del evento. Fuente: Granma (2025).

La elección del 20 de octubre como Día de la Cultura Nacional no se institucionalizó hasta el 22 de agosto de 1980,cuando el Consejo de Ministros de Cuba aprobó el Decreto no. 74, que estableció oficialmente esta efeméride. En los considerandos de dicho decreto —redactado bajo la dirección del entonces ministro de Cultura Armando Hart Dávalos— se revelan con claridad los fundamentos ideológicos de la narrativa cultural oficial.

El texto justificaba la fecha por la “necesidad de conmemorar el surgimiento de la cultura cubana: independentista, antiesclavista, antimperialista y proyectada hacia el progreso social”. Esa formulación, heredera del pensamiento revolucionario de los años 70, consolidaba la instrumentalización fundacionalista de la cultura como eje legitimador del poder político. La institucionalidad cultural de la Revolución, aún en proceso de consolidación, articulaba así un relato de continuidad histórica y moral, donde el campo simbólico quedaba subordinado al proyecto político.

No resulta casual, por tanto, que cultura y patriotismo aparezcan en el discurso oficial como conceptos indisolublemente ligados, tanto en las expresiones artísticas promovidas por el Estado como en los valores de rebeldía “anticolonial”, “antimperialista” y “socialista” que sirven de basamento al imaginario gubernamental.

La manera en que Cuba concibe y celebra su identidad cultural ha experimentado transformaciones profundas desde 1959, ajustándose continuamente a las necesidades de legitimación simbólica del Estado. Según las coyunturas políticas, el Gobierno ha reformulado las estrategias de reivindicación nacional: ora reorientando antagonismos heredados, como la oposición entre emigrados y residentes; ora apropiándose de conceptos universales como derechos humanos o sociedad civil, adaptándolos a su propio marco ideológico.

Estas tendencias propiciaron una relectura interesada de las efemérides republicanas, estableciendo un relato de “antes y después” que blanqueó valores y símbolos de la tradición liberal para incorporarlos al canon revolucionario. No obstante, ese proceso generó profundas ironías, visibles en el rescate selectivo de figuras artísticas y en el monopolio estatal de bienes patrimoniales (inmuebles, teatros, museos) que datan del período republicano y que hoy funcionan como escenarios suntuarios del poder político.

De manera paralela, el discurso oficial enaltece la llamada “cultura popular, accesible y comunitaria” como emblema de autenticidad nacional, mientras en la práctica prolifera una esfera festiva elitista y clientelar, asociada a redes de privilegio y consumo inaccesibles para la mayoría de los cubanos. Este es el caso de celebraciones exclusivas en espacios turísticos y culturales dominados por la administración política en La Habana, en forma de espectáculos y cenas buffet.

Promoción de “Noche Cubana”. Fuente: muro de Facebook de Luis Alberto García Novoa (2025).

La ironía resulta aún más evidente si se considera que la mayoría de los festivales de amplia convocatoria popular que marcaron la vida cultural del país durante décadas han desaparecido paulatinamente, víctimas de la censura sistemática y de la escasez de recursos, redirigidos hacia espacios exclusivos, eventos institucionales de carácter protocolar u opciones turísticas. Entre los festivales que tienen lugar en Cuba sin competencia local, en total privilegio de recursos y abogando por lo cultural como excusa, se encuentran el “Varadero Gourmet”, supuestamente para mostrar la riqueza cultural gastronómica; el Festival de la Salsa, para “promover los ritmos populares”; y el Festival del Habano, “para compartir las raíces identitarias”. De este modo, la política cultural oficial no solo restringe la diversidad expresiva, sino que reconfigura los circuitos del acceso cultural, desplazando la participación ciudadana hacia la marginalidad.

Entre los comentarios más visibles del post a la “Noche Cubana” a celebrarse en el Hotel Presidente, se leen varios que describen esta situación:

¡Arriba que si pagas el buffet eres el más cubano! Y como premio te damos un cubetazo de humildad. Resistencia y continuidad

Que caro nos está costando la patria, te la entrego viva

Mucha cubanía en ese post. Y mucho capitalismo en el lugar de celebración

Que vergüenza, poner esa foto de la bayamesa, símbolo de la mujer mambisa promocionando toda la pobreza de la patria, todo lo indigno está en esa propaganda, si Figueredo resucita se muere de un infarto al ver en lo que se convirtió la tierra por la que tantos cubanos dignos han muerto

Qué desprestigio es lo de esta gente. Cuba enferma de punta a cabo y ellos cada día comiendo más cáscara. Por Dios[1]

Como se evidencia en la promoción del evento, la Jornada de la Cultura Cubana responde a una relectura distorsionada de la historia nacional: un festejo recreado por la Revolución para subrayar la homogeneización entre cultura, nación y poder político, así como para proyectar una imagen de cohesión que contrasta con la creciente exclusión y competitividad material que atraviesa el campo cultural. En este escenario, surgen preguntas inevitables: ¿dónde quedan los derechos culturales, secuestrados por la memoria oficialista?, ¿cuánta “soberanía” puede ejercer el ciudadano cubano en su propia agencia socioeconómica y cultural?

Dentro de eventos como el abordado, entre otros de la política cultural oficial, subyace el control estatal de la memoria y la cultura, provocando la vulneración de los derechos culturales de los ciudadanos. A lo largo de más de seis décadas, el gobierno cubano ha construido y difundido una memoria histórica oficial muy específica, fundamentada en la selección de determinados héroes y momentos históricos, y en su mitificación, a fin de inculcar en la población un patrón moral y de comportamiento coherente con las necesidades del régimen político revolucionario. Esta narrativa hegemónica privilegia a conveniencia episodios, personajes, discursos y espacios físicos mientras otros valores simbólicos y materiales quedan omitidos o negados en el acervo cultural cubano; tendencia que crea un apartheid entre los ciudadanos, dignos receptores y hacedores, por derecho, de la cultura nacional.

En contraste, el concepto de “soberanía” cultural es utilizado una y otra vez por las autoridades para justificar ese monopolio narrativo mientras el propio Gobierno y sus colectivos acólitos replican las propias posturas de “colonización cultural” que supuestamente condenan. En la retórica de defender la “auténtica cubanía”, prediseñada por el vocero de la oficialidad, se promueven mecanismos de exclusión y mal gusto para una élite financiera que no mide su incoherencia. Un ejemplo concreto es la regulación de la bandera, entre otros símbolos patrios, a partir de la Ley no. 128/2019 “Ley de los Símbolos Nacionales de la República de Cuba”.

Este ha sido un argumento penal que facilita la persecución y condena de artistas que utilicen la bandera, por ejemplo, de forma inconveniente para el Gobierno. El perfil torcido de esta legislatura queda expuesto, sin embargo, al permitir las presentaciones de artistas internacionales vestidos con la bandera cubana, como Laura Pausini; mientras otros, como Luis Manuel Otero Alcántara, son condenados por el mismo gesto.

Laura Pausini y Luis Manuel Otero portando la bandera cubana. Fuente: Cubanet (2025). Otero Alcántara aún cumple condena por ultraje a los símbolos de la patria y desacato, entre otros delitos fabricados.

La Jornada de la Cultura Cubana refleja las luces y sombras del panorama cultural en Cuba. El ODC recuerda que las iniciativas oficiales no logran ni persiguen movilizar a comunidades en torno al arte y la cultura. En su defecto, la memoria colectiva es dirigida desde arriba y restringida en sus matices, cementando la cultura en un instrumento de legitimación política más que en un espacio vivo de creación y diversidad.

El ODC condena la narrativa oficial cubana, que vincula cultura y soberanía en un gesto arbitrariamente colonial. Esta “soberanía” no deja solo de residir en el pueblo —en su capacidad de decidir con libertad cómo interpretar su pasado y expresarse en el presente—, sino que camufla una práctica real de exclusión, privatización y extractivismo financiero, donde la cultura pasa a estar secuestrada por una élite que define de modo unilateral qué es lo auténtico y nacional.

El ODC advierte que, mientras las campanas patrias siguen sonando cada octubre y las consignas llenan los teatros, voces críticas dentro y fuera de Cuba claman porque la cultura cubana se libere del secuestro de la memoria y de la expresión creativa. Una cultura plena requiere de raíces compartidas, de recuperar la memoria histórica integral y de garantizar la libertad cultural de sus ciudadanos para honrar verdaderamente el espíritu de la gesta comenzada en octubre de 1868.

Nota:

[1]https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10235960320020310&id=1591762137&mibextid=wwXIfr&rdid=V10fTCdFgV4GXgPO#.