Recientemente el Gobierno cubano celebró el Día Internacional del Trabajo en lo que pareció una muestra auténtica de participación popular. Ciertamente, el 1 de mayo es una de las fechas celebratorias más claras y de mayor impacto dentro de la cultura política cubana “revolucionaria”. Desde 1959, lo que podría llamarse una conciencia política oficial se ha construido no solo mediante leyes, decretos o la actividad institucional, sino también por medio de una profunda performatividad litúrgica, por así denominarla, desde la cual se organiza la experiencia cívica en clave de fe: se marcha, se proclama, se ora, se expía. La movilización como espectáculo, en escenarios como mítines, concentraciones, desfiles y ferias, garantizó desde muy temprano la justificación “popular” del proceso, mientras actuaba hegemónicamente sobre los cuerpos y las conciencias de forma muy similar a una doctrina religiosa.

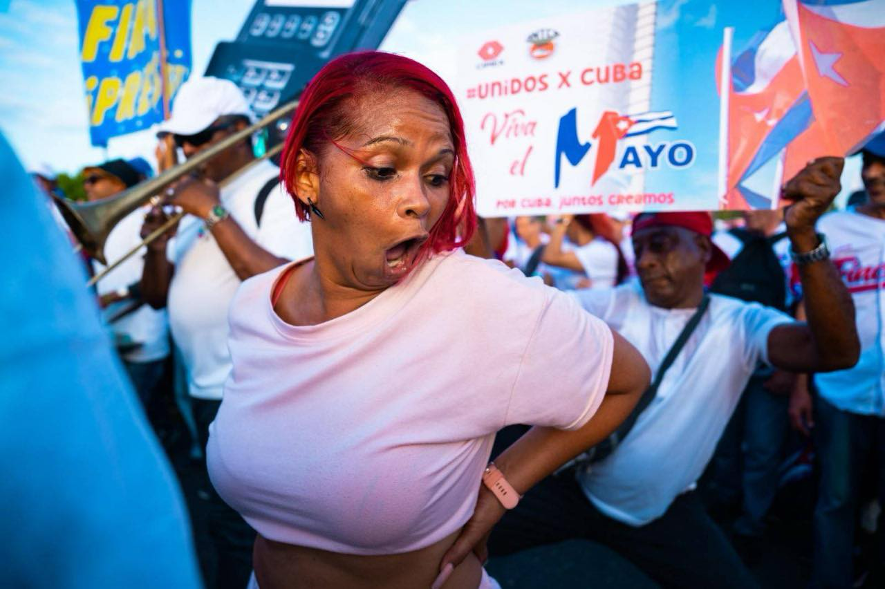

Imagen de concentración política del 1 de mayo (2025). Fuente: Cubadebate.

El espectáculo como estética de la movilización, la toma de espacios públicos y simbólicos con esta dramatización ideológica, ha venido a tomar la forma de una representación de “lo sagrado”, que, en ausencia de figuras auténticamente pastorales, se transforman cada día en rituales más vacíos, mecánicos y que se articulan muy bien con la estética kitsch.

Si bien la comunicación política en Cuba se apropió inicialmente de un orden teológico como forma de control, el guion cerrado, sin margen a la crítica o la espontaneidad, más allá del fervor que se dedica al personalismo autoritario y a los propios esfuerzos de reactualización del sistema, han lavado cualquier simbolismo tomado en préstamo para terminar en coreografía trivial, chabacana, sin sentido. Pero esta “conga revolucionaria”, despojada de contenido, cumple la misma función de control por defecto: confirma el vacío de posturas con juicio crítico y asegura el automatismo, lo mismo que una fe impuesta y repetida, una fe llena de reiteraciones y que no equivale a creer.

Elementos litúrgicos del discurso político en Cuba

Los sistemas monopartidistas han sido ya estudiados como religiones seculares en el análisis de gramáticas, metáforas y analogías que hacen un paralelo entre el monoteísmo y el partido único. Esta perspectiva coincide tanto en la mirada crítica de Hannah Arendt sobre el totalitarismo comunista, como en la teología política según Chick Dyke, donde el gobierno funciona como única deidad: una sola verdad, una sola fe, un solo camino con una organización política como estructura doctrinal que canoniza líderes, define la moral pública, crea herejías y marca peregrinaciones.

Discurso de Fidel Castro en la Plaza de la Revolución el 7 de junio de 1960. Fuente: Cubadebate (2020).

Al centrarse en el caso de Cuba, el ensayista Rafael Rojas se detiene —en Tumbas sin sosiego: Revolución, disidencia y exilio del intelectual cubano— en los mitos que sirven de justificación al Estado posrevolucionario: el “retorno del Mesías”, la “sed de advenimiento histórico” que representan una “teología sustitutiva”, de un “mesianismo secular”, de una “religiosidad política”. En este caso, el elemento religioso en el discurso político es tempranamente visible, y se hace notar por medio del carácter de sermón, mesiánico, que anuncia el arrepentimiento, la expiación y la absolución. Pongamos como ejemplo Palabras a los Intelectuales, donde Fidel Castro afirmaba:

Por otra parte, no nos apresuramos a juzgar la obra nuestra, que ya tendremos jueces de sobra. A lo que hay que temerle no es a ese supuesto juez autoritario, verdugo de la cultura, imaginario, que hemos elaborado aquí. ¡Teman a otros jueces mucho más temibles, teman a los jueces de la posteridad, teman a las generaciones futuras que serán, al fin y al cabo, las encargadas de decir la última palabra!

Veamos entonces algunos de los elementos litúrgicos más evidentes en la arenga y la narrativa política en Cuba, que han acompañado y venido deformando la cultura cívica hasta la actualidad:

- El poder pastoral: La historiografía post 1959 ha priorizado la salvación de la patria y de las conquistas del socialismo, como utopía que justifica la modificación de parámetros dentro de los propios presupuestos ideológicos. Para ello, los líderes políticos han sido descritos por su altruismo y la disposición al sacrificio, cualidades que se materializan en la disposición combativa, el ideal guevariano y la ritualización de un ‘via crucis’: “Patria o Muerte”. En su labor resalta, además, la atención al prójimo, y, en cuanto a esto, en primer lugar se encuentra la preocupación oficial por la salud pública, la educación y la seguridad social.

Una frase que abriga, en gran medida, los parámetros anteriores, es el concepto de Revolución enunciado por Fidel Castro, anticipado por la naturaleza virtuosa y devota del discurso, pero también dejando en evidencia su condición de texto programático, al asegurar igualmente un ejercicio de rogativa y reforzamiento del culto. - La profecía histórica: en sintonía con el concepto de Revolución, la narrativa oficial se apoyó en una historiografía circular y sagrada donde el pasado ilumina el presente. De ser alegato de defensa, La Historia me absolverá pasa a convertirse en texto fundacional de un juicio divino: el Evangelio del proceso político.

En Futuro Pasado. Para una Semántica de los Tiempos Históricos, Reinhart Koselleck señala cómo el recuento de hechos afines (validados por el oficialismo) imprime un carácter ejemplificante a las experiencias particulares del pasado, donde “lo que ha sido” funciona como lección, pronóstico o profecía. - El discurso higienizador: La Revolución también ha funcionado como un dispositivo de purga moral donde alteridades, críticas y divergencias fueron identificadas temprano como desviaciones del cuerpo social. En este sentido, el discurso biopolítico en Cuba fue enriquecido con un repertorio de hechos y actitudes que connotaba todo aquello que se considerara suciedad, bajeza, doble moral e indecencia dentro de la nomenclatura del proceso. A partir de dicho repertorio se certificaron y esgrimieron diversas disposiciones articuladas dentro de las tácticas de profilaxis. Ejemplos de ellas son las criminalizaciones y las depuraciones de las ‘conductas impropias’, los ‘delitos morales’, los ‘desafectos del proceso’, y todo lo que ese discurso higienizador asociara con la ‘peligrosidad social’.

- La herejía vs. el sacrificio: La analogía con el monoteísmo implica también la existencia del hereje. En el imaginario revolucionario, el enemigo no es solo político, sino moral. El contrarrevolucionario encarna al mal, como el demonio en los escritos canónico-teológicos cristianos. La palabra griega diablo alude al que separa y divide y se convierte en adversario, mientras que la voz hebrea Satanás se refiere a quien se opone. No se trata solo de vencerlo, sino de exorcizarlo. Por eso los actos de repudio y la estigmatización pública no buscaron únicamente eliminar al disidente, sino marcarlo simbólicamente como impuro. Recordemos, entre mediados y fines de los años sesenta, las llamadas del comisario cultural Leopoldo Ávila (pseudónimo) a “limpiar nuestra cultura de contrarrevolucionarios, extravagantes y reblandecidos”.

A su vez, el discurso revolucionario ha establecido también una economía del sacrificio, de entrega a la causa en nombre del colectivo, de la sociedad. La retórica del altruismo funciona como mandato ético, donde el goce personal es sospechoso y el deseo individual es traición. En El Hombre Nuevo, Ernesto Guevara aclaraba: “Se trata, precisamente, de que el individuo se sienta más pleno, con mucha más riqueza interior y con mucha más responsabilidad. El individuo de nuestro país sabe que la época gloriosa que le toca vivir es de sacrificio”. - La índole ritual de efemérides y peregrinajes: El proceso revolucionario ha recreado/modificado, o fundado, numerosas conmemoraciones que repiten parámetros religiosos, beneficiándose de la devoción implícita en las procesiones. Así, se marcha hacia un lugar ‘sagrado’, de gran relevancia para el discurso, y quienes protagonizan el recorrido son los ‘creyentes’ o los militantes —de la UJC, o del PCC— que confirman su conciencia revolucionaria y su ‘devoción’.

El propio proceso de la Revolución se inicia con la peregrinación conocida como “La Caravana de la Libertad”, que se repite anualmente en tanto acto simbólico. Otras peregrinaciones de carácter anual, y que devienen claves dentro del proceso de reorganización del espacio historiográfico revolucionario, han sido, por ejemplo, la peregrinación a “El Cacahual”, la marcha hacia el monumento ubicado en el malecón habanero con motivo del fusilamiento de los ocho estudiantes de medicina (27 de noviembre de 1871), y la “Marcha de las antorchas” —desde la Universidad de La Habana hasta la Fragua Martiana—, en vísperas del natalicio de José Martí (28 de enero de 1853).

Más tarde se incorporan el cortejo fúnebre, con los restos del “Guerrillero Heroico” Ernesto Guevara, hacia Santa Clara (15 de octubre de 1997), así como el traslado de las cenizas de Fidel Castro hacia Santiago de Cuba (entre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre de 2016), recreando, en sentido inverso, “La Caravana de la Libertad”. A partir de esta fecha, su sepulcro en el cementerio de Santa Ifigenia ha sido igualmente objeto de culto y peregrinación oficial.

La obediencia como resultado del movimiento inercial del automatismo religioso, y las formas de actualizarla

Si bien la reiteración de estas acciones litúrgicas, presentes en el radicalizado contexto político, determinó, por décadas, la aparición de una supuesta única lectura moral de los acontecimientos, el mecanicismo de esta cultura política lo mantuvo como un ritual vacío, dejando un credo fosilizado del cual el 1ero de mayo es el mejor residuo. En ello, el proceso político post 1959 también evidencia similitudes con los monoteísmos practicados sin fe. Las repeticiones de consignas, entre otras fórmulas que aluden a dogmas y prácticas sin conciencia, muestran la zombificación de lo litúrgico en la Plaza de la Revolución (Plaza Cívica así renombrada).

Imagen de la concentración política del 1 de mayo en Cuba (2025). Fuente: Facebook, usuario Saily González Velázquez.

Las autoridades cubanas que realizan el timo ven cercana su fecha de expiración. De ahí que las posturas oficiales hayan pasado de una comunicación de trinchera —arengas espirituales y actos de fe militante— a mítines como atracción turística, promociones “humanistas” en redes sociales y captación de jóvenes influencers. Asistimos a una reactualización del sistema, como otras tantas emprendidas en cada década del proceso, en busca de una precaria supervivencia. Hoy turistas orgánicos son invitados a participar en conmemoraciones oficiales. Los actos políticos ya no contienen mayor carga simbólica, sino que abrazan una noción de “lo popular” expresada, por ejemplo, en ferias gastronómicas por medio de las cuales se garantiza una asistencia “multitudinaria”. Los rituales se repiten una y otra vez, igual que los lemas y el automatismo que los caracteriza, y así ya cumplen con su precario trabajo de mantener funcionando la maquinaria adormecida del civismo cubano.

En suma, la estética revolucionaria, de tanto esfuerzo por lo sagrado y la sacralización de sus emblemas, se ha vuelto paródica. En este sentido, la chabacanería del 1ero de mayo determina su propia utilidad como espectáculo: la trivialización impide la reflexión. Este vaciamiento simbólico es también una forma de control. La ritualización desactiva el disenso porque reemplaza la deliberación y el pensamiento por el performance. En un contexto donde no hay plataformas públicas de debate ni movilización autónoma, estos actos indican por lo claro la existencia de una tecnología de la coacción. La liturgia reemplaza la política, y la fe (y el fanatismo) sustituye al juicio.

Así como la Revolución tomó prestados elementos de la religión para autenticarse y motivar a la sociedad masificada que necesitaba, se ha reapropiado de narrativas, figuras, inmuebles y posturas con guiños que convencen cada vez menos y que el Observatorio de Derechos Culturales pretende desentrañar paulatinamente. El ODC propone un análisis de la política cubana desde categorías religiosas no con el propósito de construir una metáfora superficial, sino como una herramienta que sirve para comprender la dimensión simbólica de su estilo de dominación.

El ODC recuerda que esta dimensión teológico-política ha permitido al régimen sostenerse incluso en medio del deterioro material, la crisis económica y la pérdida de legitimidad. Al operar sobre un imaginario construido durante muchísimos años, la Revolución ha ofrecido sentido, identidad y pertenencia: ha canonizado mártires, ha definido pecados, ha instituido rituales, ha resemantizado espacios. Esta maquinaria oportunista ha probado ser utilitaria incluso en momentos fallidos. El vaciamiento de los rituales, la trivialización de los símbolos y el automatismo del movimiento de las masas aseguran la ausencia de nuevos impulsos. Frente a ello, el desafío no es solo político, sino simbólico: desmontar la liturgia, recuperar el lenguaje, crear espacios donde la palabra no sea consigna sino diálogo, volver a construir la nación cubana fuera de los códigos y las sacralizaciones impuestas por la autocracia cubana.

Todos los hombres del presidente

Por Adam Lehrer

El responsable de seleccionar al personal de la administración Trump es un DJ ultraconservador con un pasado turbio, que ha permitido que saboteadores contradigan desde dentro la agenda presidencial.