Como se ha expuesto en otras entregas de ODC, los regímenes autoritarios no solo controlan el presente mediante dispositivos de coerción institucional y vigilancia ideológica; también reconfiguran el pasado, lo que sitúa el patrimonio nacional en un campo de constante disputa y de urgente rescate. A partir de 1959, la historia nacional cubana ha sido editada y reescrita desde el discurso oficial, abarcando la intervención de infraestructuras, monumentos y espacios públicos, así como la incorporación selectiva de figuras intelectuales y culturales al canon legitimador del Gobierno. Este fenómeno puede describirse como “reciclaje condicionado”, donde personalidades inicialmente ambiguas pudieron ser censuradas y apartadas del panteón nacional, para luego sufrir una resemantización y ser reinsertadas en una narrativa heroica alineada con los valores fundacionales de la administración.

Este reciclaje funcionó desde dos acciones primordiales: por un lado, la limpieza de las dimensiones disonantes en la trayectoria de estas figuras; por otro, su elevación como íconos funcionales a una pedagogía oficialista de la historia. El reciclaje simbólico constituye, así, un dispositivo posfactum en el que los relatos históricos pueden ser cambiados sin mayores conflictos, allanados —como han estado— los espacios públicos (presente) y la memoria colectiva (pasado) en la Isla. La facilidad con la que se han manipulado las narrativas autocráticas durante la posrevolución impacta en la certidumbre necesaria para una identidad social plural: lo que es, no necesariamente continuará siendo; lo que un día fue, puede tener connotaciones muy diferentes en el presente.

Estatua de José Martí ubicada en el Parque Central (La Habana). Fuente: archivo ODC.

El lavado simbólico se manifiesta con particular intensidad, desde el culto a José Martí hasta el tratamiento de figuras como Fernando Ortiz, o de artistas incómodos en vida como Guillermo Cabrera Infante o Nicolás Guillén Landrián. En cada uno de estos casos, el reciclaje autocrático configuró un espacio de credibilidad donde solo ciertas versiones de las trayectorias intelectuales fueron admisibles. Tras décadas de intervención de las oficinas públicas que deberían libremente generar el conocimiento cultural e histórico, mucha de esa producción en el país no ha encontrado otros mecanismos que seguir duplicando la extracción de fragmentos biográficos incómodos.

Piénsese, por ejemplo, en el libro El quehacer intelectual de Guillermo Cabrera Infante en Cuba hasta 1965, de Elizabeth Mirabal y Carlos Velazco, donde solo se recoge la labor del escritor hasta su exilio —antes de que comenzara a ser más vocal en sus críticas al régimen cubano—; o la presentación mutilada de la biografía de Landrián, en un documental homónimo. Como ningún ejercicio está exento de penalización en las autocracias —si así lo entiende el poder personalista—, incluso el realizador de este largometraje experimentó varios actos de censura recogidos por el ODC,[1] a pesar de que evitara mostrar momentos polémicos.

El canon intervenido: intelectuales reciclados en la narrativa cubana

En la reconstrucción autocrática de la historia, figuras del pensamiento y la cultura son asimiladas al imaginario revolucionario dentro de un “canon intervenido”, donde la selección responde a criterios de utilidad política más que a fidelidad interpretativa o rigurosidad histórica.

Uno de los ejemplos paradigmáticos de este reciclaje es el caso de José Martí, cuya obra ha sido sistemáticamente reinterpretada para presentarlo como un precursor directo del socialismo cubano, pese a que su pensamiento contiene elementos tan liberales, antiestatistas y humanistas. Desde bien temprano, Martí fue transformado por Fidel Castro en “el autor intelectual” del asalto al Cuartel Moncada, borrando así sus tensiones con el caudillismo, su crítica al militarismo y su insistencia en una república basada en la ética cívica y la libertad individual. La obra martiana no solo ha sufrido control y sesgo editorial, su manejo por parte de la cátedra oficial ha sido marcado también por la reducción y simplificación de su ideario, la selección de citas suyas y el uso escolar para la formación ideológica, entre otras manipulaciones y tergiversaciones de su legado.

Producción en serie de bustos de José Martí en una fábrica baracoense para ser ubicados en instituciones culturales (2023). Fuente: diario digital Venceremos.

Tanto Carlos Manuel de Céspedes como Ignacio Agramonte, entre otras figuras independentistas, también fueron movidos al relato más tecnicista de la Revolución, allanando complejidades ideológicas en función de una historia épica que se muestra como antecedente y continuadora del proceso político actual. Desde muy temprano, el discurso oficial comenzó a volver con frecuencia al legado de la tradición emancipadora y al fértil panteón nacional de sus mártires. En consecuencia, uno de los soportes discursivos más cotidianos en la narración de la historiografía oficial se ancla en la tradición de las guerras patrióticas independentistas, unificándolas como estadios consecutivos de una única revolución. Así, Fidel Castro llegó a afirmar en 1973:

¿Qué significa para nuestro pueblo el 10 de Octubre de 1868? ¿Qué significa para los revolucionarios de nuestra Patria esta gloriosa fecha? Significa sencillamente el comienzo de cien años de lucha, el comienzo de la revolución en Cuba, porque en Cuba solo ha habido una revolución: la que comenzó Carlos Manuel de Céspedes el 10 de Octubre de 1868, y que nuestro pueblo lleva adelante en estos instantes.

Próceres y mártires son entonces reubicados bajo los mismos principios éticos y morales que llevaron a las gestas del siglo XX, haciendo comulgar los héroes modernos con los primeros, otorgándoles una legitimidad indiscutible:

Agramonte, Maceo, Gómez y demás próceres de nuestras luchas por la independencia, nos mostraron el coraje y el espíritu combativo de nuestro pueblo, la guerra irregular y las posibilidades de adaptar las formas de lucha armada popular a la topografía del terreno y a la superioridad numérica y en armas del enemigo […] Martí nos enseñó su ardiente patriotismo, su amor apasionado a la libertad, la dignidad y el decoro del hombre, su repudio al despotismo y su fe ilimitada en el pueblo (ídem).

La etapa republicana también fue objeto de improvisaciones autócratas. Por ejemplo, la obra de Fernando Ortiz sería rescatada tan tarde como a finales de los años 70 y revalorizada selectivamente, cuando su teoría de la transculturación fue propicia para los discursos oficialistas de la identidad nacional. Desde entonces, se recuperó su mirada sobre lo afrocubano como “fundacional”.

Escritores que vivieron más de cerca el inicio del proceso revolucionario, como Virgilio Piñera, José Lezama Lima o Antón Arrufat, fueron tempranamente censurados para luego ser reciclados a conveniencia. En el caso del último, incluso otorgando privilegios calculados en lo que responde a una normalización estética y a una subordinación intelectual, más que a una revisión crítica del pasado o a un tratamiento justo de la vida y obra cultural.[2]

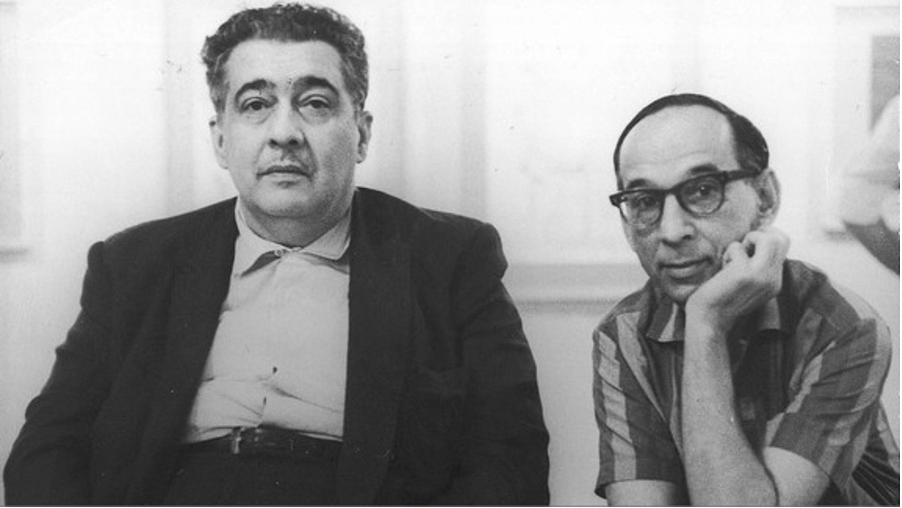

José Lezama Lima y Virgilio Piñera en La Habana. Fuente: Diario de Cuba.

La expropiación simbólica opera así en una red institucional que clausura la posibilidad de una historia conflictiva y polifónica. El liberalismo decimonónico, la pluralidad republicana y algunas posturas revisionistas actuales intentan ser diluidas o simplificadas por una metanarrativa de continuidad revolucionaria que se presenta como única, lineal, conclusiva. Entre censura y limpieza del pasado, y cero cobertura o criminalización de las expresiones contemporáneas, la autocracia cubana modifica cualquier escenario cuestionador, sin importar la incoherencia que muestra el proceso.

Derivas autoritarias comparadas

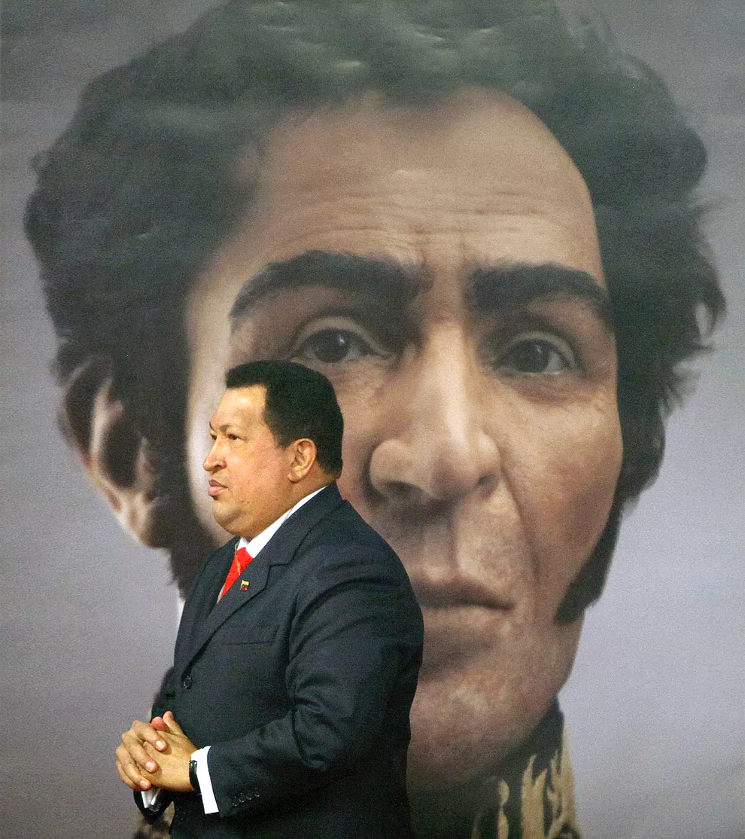

Regímenes autoritarios contemporáneos comparten esta tendencia, según sus respectivos contextos y repertorios ideológicos. En Venezuela, el chavismo desarrolló un vasto aparato de intervención simbólica sobre el pasado. Mientras que intelectuales del siglo XX, como Arturo Uslar Pietri, han sido marginalizados por no encajar en el marco revolucionario, otros son exaltados hasta adquirir un estatus mesiánico. Figuras como Simón Bolívar fueron resemantizadas de forma integral; en su caso, convirtiéndolo en el fundador espiritual del socialismo bolivariano del siglo XXI, mediante actos performativos (exhumación de sus restos, cambios iconográficos) y el uso de su imagen en escudos y de citas suyas en reformas constitucionales.

Hugo Chávez de perfil en presentación de imagen computarizada de Simón Bolívar a partir de la exhumación de sus restos (2021). Fuente: Diario digital El Mundo.

En Rusia, bajo el gobierno de Vladimir Putin, se ha intensificado un fenómeno de “reconciliación simbólica” con el pasado soviético. Intelectuales y artistas que fueron represaliados por el estalinismo, como Anna Ajmátova y Ósip Mandelstam, son ahora objeto de reconocimiento oficial, pero sin cuestionamiento de fondo a los mecanismos represivos del pasado. A su vez, figuras como Iván Ilyin, pensador conservador y antidemocrático exiliado durante la Revolución, han sido recuperadas por el Kremlin como referentes espirituales del Estado, sin problematizar su visión autoritaria del orden político.

Este sincretismo ideológico ha sido funcional si se revisan algunos ejemplos históricos. Tanto Francisco Franco como Alfredo Stroessner construyeron relatos providencialistas y heroicos para legitimar sus regímenes autoritarios. Franco se presentó como un “elegido por Dios”, destinado a restaurar la gloria de España mediante una “cruzada” contra el comunismo y la masonería, inspirándose en la Reconquista y la Contrarreforma. Similar a los casos anteriores, su visión de la historia era integral, trascendente y antidemocrática, aunque en este caso con un fuerte respaldo ideológico de la Iglesia católica. Por su parte, Stroessner se proclamó “Segundo Reconstructor” del Paraguay, bebiendo del nacionalismo revisionista para identificarse con héroes del pasado como el mariscal López y el general Bernardino Caballero. Su narrativa exaltaba una “edad dorada” nacional y justificaba su régimen en busca de una continuidad para la estabilidad y el progreso. En estos casos, la historia funcionó como herramienta para el control político y para la manipulación de la identidad y la memoria nacional.

Efectos en la memoria nacional: amnesia inducida y pedagogía del consenso

El reciclaje condicionado de figuras político-culturales produce efectos estructurales sobre la manera en que una sociedad se relaciona con su pasado y con su presente, también para el futuro de la nación. En primer lugar, consolida una amnesia inducida —como se pudo ver en la primera entrega de este ciclo de análisis—; donde las contradicciones, conflictos y ambigüedades del trayecto histórico fueron suprimidas en nombre de una narrativa teleológica. En el caso de la expropiación del legado intelectual, las trayectorias se linealizan, las tensiones se borran y el pasado deviene campo de incertidumbre moral funcional. No existe valor patrimonial en un contexto que revaloriza a su antojo ni respeto a una memoria continuamente recortada.

El control simbólico del pasado tiene implicaciones patrimoniales concretas. En un escenario donde los archivos son filtrados, los monumentos intervenidos, los museos subordinados a criterios ideológicos, la historia nacional se transforma en un guion didáctico, más cercano a la propaganda que a la investigación rigurosa. Así, la expropiación simbólica de figuras culturales no solo distorsiona el legado de las personas incorporadas, sino que erosiona la infraestructura misma de la memoria histórica compartida; de último, entrena una percepción cívica inmune al escamoteo, pues se redefine la posibilidad de interpretar la historia críticamente.

La folklorización de las disidencias históricas y culturales asegura, a la larga, una pedagogía del consenso donde se difumina la necesidad constitutiva de la diversidad histórica. A futuro, lo anterior termina por inhibir la capacidad crítica de la ciudadanía y bloquear la formación de una memoria democrática plural, indispensable para procesos auténticos de deliberación y transformación política y cultural.

La resemantización autoritaria: conceptos reciclados en la narrativa hegemónica cubana

Para acompañar el levantamiento del legado intelectual, los regímenes autoritarios intervienen también el campo semántico de los conceptos que puedan acompañarlos. Palabras clave del lenguaje político moderno, como “soberanía”, “antimperialismo” o “multilateralismo”, se convierten en significantes flotantes que pierden su densidad crítica para transformarse en emblemas de legitimación simbólica.

En el caso cubano, este proceso ha alcanzado niveles particularmente sofisticados. El concepto de soberanía, por ejemplo, ha sido reformulado como un atributo del Estado-Partido; cuyo monopolio sobre los medios de producción, la representación política y el relato histórico son justificados en un argumento representacional de Pueblo-Uno. En esta simbiosis, la autodeterminación popular es usada en favor de una exclusividad estatal sobre lo que le concierne a la vida pública, incluso como justificación para la seguridad y permanencia del Gobierno.

Otro caso significativo es el uso del término multilateralismo. Mientras que en la práctica diplomática contemporánea este concepto remite a la construcción de consensos y normas compartidas en el marco de instituciones internacionales, el régimen cubano lo ha empleado como sinónimo de alineación con bloques geopolíticos afines (ALBA, CELAC) y en sus relaciones con Rusia o China, aun cuando estos operen bajo lógicas bilaterales o jerárquicas. El multilateralismo es más una apuesta por la supervivencia autoritaria, reivindicando espacios alternativos solo en la medida en que no exijan condiciones de transparencia, pluralismo político o rendición de cuentas. Esta tergiversación conceptual alcanza también términos como “democracia”, “participación popular”, “solidaridad internacionalista”, “revolución”, o “sociedad civil”, descritos desde el poder. En su reapropiación, la nominación autoritaria bloquea la posibilidad de que funcionen como herramientas críticas o emancipadoras e impide su uso en claves contrahegemónicas dentro del propio campo social. De este modo, los derechos humanos son solo los “socialistas”, la sociedad civil “orgánica”, la democracia “del pueblo”; una polarización que hace ajeno/errado cualquier otro significado en el mismo campo.

Cartel promocional en campaña de re-escritura de principios básicos de DD. HH (2020). Fuente: Minrex.

A la vista de lo antes expuesto, el ODC expone la práctica de la historia en regímenes autoritarios como otro mecanismo de control implementado por el poder fáctico. Se recuerda que ello se logra a través de la restricción de la academia doméstica, donde la producción de conocimiento, el desempeño de investigadores, la elaboración y publicación de textos, así como planes y programas educativos, comulgan en la intervención y normalización del mensaje oficial. Por tanto, la reapropiación patrimonial —tanto simbólica como de la cultura material— está directamente conectada con la falta de libertad intelectual.

Asimismo, el ODC denuncia la indebida intervención de lenguaje, hábitos y costumbres en la nación cubana, en busca de la unificación autoritaria del espacio público. Acusa el secuestro del relato social, que ha privado a la ciudadanía de sus referentes inmediatos, de precedentes, herencias, tradiciones y, con ello, de agencia cívica. El mensaje personalista de un gobierno no puede asumir las virtudes de la construcción colectiva. La distorsión de estos campos simbólicos queda en el registro nacional, legando un gran desafío para el pueblo cubano en el rescate de su identidad. El ODC urge a una crítica activa de los dispositivos de reciclaje ideológico y a una reapropiación ciudadana del patrimonio histórico, en clave plural, dialógica y conflictual.

Notas:

[1] Sobre el caso, véanse las notas del ODC, la entrevista a Ernesto Daranas (https://revistaelestornudo.com/ernesto-daranas-landrian-censura-cine-cubano/) y la crónica de su presentación en la Fundación Ludwig (https://hypermediamagazine.com/sociedad/la-fundacion-ludwig-y-la-restauracion-selectiva-de-la-memoria-cultural-cubana/).

[2] Para un estudio más amplio sobre casos históricos de censura cultural, revisar los informes del ODC en https://www.4metrica.org/observatorio-de-derechos-culturales-infomes.

Las mejores entrevistas con: Agustín Marquetti / Alain Roca / Ana Fidelia Quirot / Antonio Scull / Armando Capiró / Carlos Tabares / Danel Castro / Dayron Robles / Diosbelys Hurtado / Eduardo Paret / Frank Sánchez / Germán Mesa / Ihosvany Hernández / Javier Sotomayor / Juan Padilla / Lázaro de la Torre / Lázaro Junco / Lázaro Valle / Luis Alberto Orta / Luis Giraldo Casanova / Maikel Chang / Maikro Romero / Mario Kindelán / Mireya Luis / Nirio Rivero / Omara Durand y Yunior Kindelán / Orlando Samuels / Pedro Medina / Pedro Orlando Reyes / Raúl Diago / René Navarro / Reutilio Hurtado / Rey Vicente Anglada / Robeisy «el Tren» Ramírez / Robertlandy Simón / Rogelio García / Silvio Leonard / Yadel Martí / Yamilé Aldama / Yordenis Ugás.