A Sandra le flipaba Barbra Streisand. Coleccionaba montones de casetes con sus canciones en el librero de su habitación. Incluido el disco A Star Is Born, en cinta y en vinilo. Hasta tuvo un sueño con Kris Kristofferson, donde ella y él hacían el amor en la cabaña del desierto. Como sucede en la película. Aunque no se peleaban, ni se despedían. Solo sexo, sin romance.

Llevaba el pelo rizado y corto, igual a la diva. Pero Sandra, a decir verdad, aunque lo parecía, no era mujer, sino maricón. Nacido bajo el signo de Cáncer, de carácter susceptible, a veces se le montaba el lunático de turno y no podíamos disuadirlo de sus temores. Expresaba que su antiguo amor bisexual lo perseguía para matarlo, por haberle pegado los tarros con un negro medio delincuente del barrio.

A veces se le montaba el lunático de turno.

Vivía con solo con su madre, pues el padre se exilió en 1980 cuando los sucesos de la Embajada del Perú. Como no le gustaba la carrera de Medicina, la dejó en segundo año y se matriculó en la Escuela de Idiomas Abraham Lincoln. La madre era arquitecta y ganaba buen salario.

Pepe, mi mejor amigo gay, me lo presentó. Bien parecido y muy agradable, enseguida se hacía empatía con él. Además, nos encantaba casi la misma música.

Ellos se conocieron en la Casa del Té, en G y 23, una noche de redada. En 1987, con bastante frecuencia, irrumpían las patrullas de la policía y recogían a los gays que estuvieran consumiendo en el local. Invariablemente ocurría en la noche, porque en las noches los acontecimientos son más calientes y la gente es más desinhibida.

Allí muchos iban a ligar, eran las llamadas zonas de “tolerancia”, y ese sitio estaba marcado. Además de Coppelia. Sin embargo, no solo iban lesbianas y gays, los heterosexuales que gustaban de dichas compañías igualmente iban a conversar y a tomar tazas de té.

Cuando se los llevaron y los metieron en la “patera”, como les llamaban a los calabozos en la estaciones de policía, uno de los guardias le propuso a Sandra un trato: lo sacaba pronto si le hacía una buena mamada.

Sandrita y su boca de labios gruesos. Su cuerpo de hembra. Con unas caderas espectaculares, trasero redondo, piernas torneadas, y cinturita de avispa. Pasaba como una criollita de Wilson. Solo el mentón cuadrado lo delataba. Si dejaba de afeitarse un día, la sombra del bigote invadía como una mala yerba.

Pasaba como una criollita de Wilson.

Aunque vestía masculino, sus atributos se le notaban por encima de la ropa. Para sorpresa de Pepe, Sandra se negó a meterse el pene del policía entre sus labios. Se hizo la dura y le dijo: “No, mi amor, mañana salimos de aquí, ¡si Dios quiere!”

Y así fue. Por la mañana las liberaron a todas. Muerto el perro se acabó la rabia. Una noche la pasa un sapo debajo de una piedra.

Amaba travestirse. Le hicieron una sesión de fotos con un vestido negro corte sirena, guantes hasta los codos, medias de malla, peluca rubia y tacones. Todo pertenecía a la madre de Pepe. Sandri lucía radiante. Aquel contexto la acogió, simplemente. Una casa con muebles de estilo, cortinas vaporosas, adornos de porcelana y baccarat.

La vida te da sorpresas; sorpresas te da la vida. ¡Ay, Dios!

A Pepe y a mí nos citó una enfermera del policlínico Héroes del Moncada, para unos exámenes. Debíamos estar a las 8 de la mañana.

Alguien, o algunos de la cuadra, habían difundido una mala opinión de nosotros. Que éramos lacra social, seguramente. Una hijaeputada de los vecinos chismosos. La homofobia se alzaba y cogía fuerza, dejando un rastro de víctimas.

Una hijaeputada de los vecinos chismosos.

No queríamos ir. Estábamos apendejados. Después, nos decidimos.

Cuando llegamos, yo fui la primera. Me extrajeron una jeringuilla de sangre. Luego a Pepe. La enfermera lo tuvo que pinchar dos veces. Venas saltarinas.

Luego nos miró como si fuéramos apestados y nos dijo que debíamos esperar unos días. Que no saliéramos de La Habana.

Creo que ambos nos pusimos más blancos que una vela. Ya habíamos escuchado historias truculentas de pila de gente que metían de cabeza en el sanatorio de Los Cocos.

De allá nadie podía salir. Corría el rumor que aquel sitio asemejaba un hotel, por la comida, pero en realidad era como estar en una prisión de máxima seguridad.

Fueron días muy complicados. Si dábamos seropositivos, vendría un transporte a buscarnos. Eso era fijo. Algo como un secuestro, pero justificado.

En medio de aquella barahúnda, a Sandra la citaron. Pero ella no fue a hacerse el análisis. Se escapó. Zafó el cuerpo del asunto. Ni siquiera su mamá sabía dónde estaba (o no quería decírnoslo). Alegaba que quizás se marchó a Santiago, a Chivirico, con una tía por parte de padre.

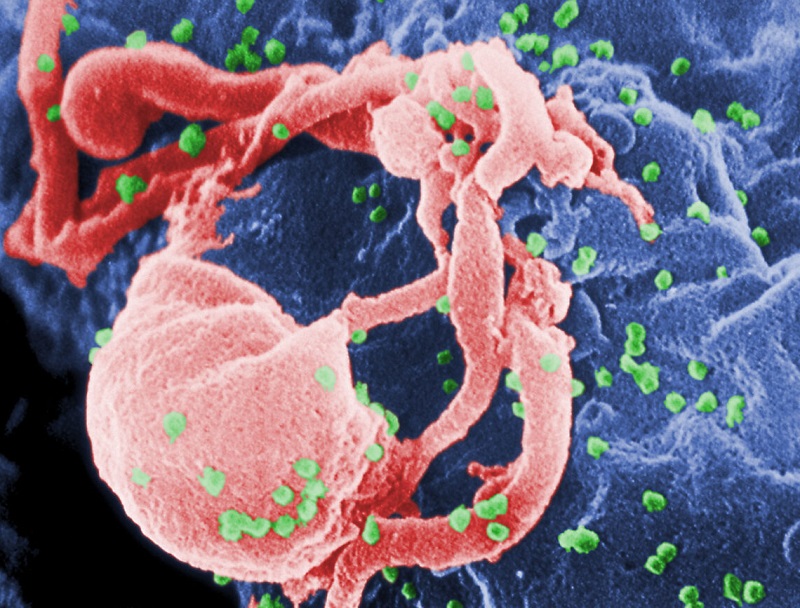

Nosotros esperábamos temblando, rezando. No podíamos tener el SIDA. A pesar de haber hecho sexo sin preservativo la mayoría de las veces, pensábamos que solo se trasmitía por templar con extranjeros.

Pensábamos que solo se trasmitía por templar con extranjeros.

Esa idea lograba sostenernos, salvarnos de la garra de la enfermedad. En aquella época no existía suficiente información.

Al fin, regresó la enfermera de cara de nazi, la que nos miraba como dos apestados. Traía una sonrisa de oreja a oreja. Dimos negativos en el examen. Estábamos sanitos, por suerte, o porque nos protegió Dios, o Zeus, da igual.

Entonces respiramos aliviados. Metiéndonos en la cabeza la premisa de protegernos, de tener siempre sexo seguro. Y nunca, nunca, templar con ningún forastero.

Sandra-Manolito debía de estar aterrado. Él sí tuvo sexo con hombres extranjeros. Necesitaba practicar el inglés. Contaba cómo conoció a un alemán rubio, riquísimo para hincarle el diente en cualquier parte del cuerpo.

Y de un suizo con una abultada billetera. Y de lo que se divirtió en aquellas locas vacaciones en una villa en Varadero, bañándose en el mar, comiendo y gozando la papeleta.

Nunca usó preservativo. “Pene con gorrito. No, eso no es singar”.

Luego se moría de la risa. “A las divas no las coge el SIDA, son indestructibles. Le damos una patada en el culo y se va”.

A las divas no las coge el SIDA.

Estas eran sus frases.

Después de varios meses, nos enteramos por Laura, una prima suya, que estaba en el Edificio Arcos del reparto El Vedado, llamado vulgarmente El Hueco, por su peculiar construcción.

Habitaba como una rata, escondido en el apartamento de una amiga. Solo salía de noche. Durante el día se la pasaba mirando películas y musicales.

Al verlo, casi no lo reconocimos, por lo demacrado de su rostro, además de su flaquencia. Apenas llegaba a las cien libras. Él que ostentaba un cuerpón, ahora estaba irreconocible.

Tratamos de convencerlo de que fuera a un hospital, pero no hizo caso.

Finalmente, su madre lo fue a buscar y murió en su casa. Sufría neumonía y afecciones en la piel. Solo tenía 25 años.

La última vez que lo visitamos nos dijo: ¡me salvé de Los Cocos y aquí he hecho lo que me da la gana!

La decisión del ahora-o-nunca

Las fotos quedaron impresas. La juventud y el misterio fueron la realidad innegable. Yo era la mujer, la modelo. Él, el fotógrafo, el artífice.