Acaban de cumplirse cincuenta años del fallecimiento de Francisco Franco, el general que encabezó el movimiento nacionalista que derrocó la Segunda República española por vía de una cruenta guerra civil (1936-1939) y que luego instauraría una dictadura que habría de extenderse hasta su muerte. La efemérides ha suscitado multitud de conmemoraciones y opiniones desde todos los puntos del espectro político, sobre todo en España, pero también en otras partes.

El franquismo fue, en más de un sentido, un milagro de supervivencia, y los juicios sobre ese régimen, a su favor y en contra, se siguen debatiendo con pasión, lo cual prueba que los españoles, no obstante su exitoso experimento democrático, continúan estando a la sombra del caudillo que rigió sus destinos por casi cuatro décadas.

La “izquierda” y la “derecha” —etiquetas que cada vez me parecen más vacías de sentido— persisten en sus mutuas descalificaciones en el debate público español, ya sea en el Congreso, en la prensa o en las omnipresentes redes sociales; y en todos esos debates el fantasma de Franco sigue cerniéndose sobre la actualidad política.

Esta supervivencia de Franco denota una profunda inconformidad con lo que vino después, con las fuerzas políticas que se han alternado en el poder durante este período democrático, a las que acusan —según la ideología del que denuncie— de haberse distanciado demasiado, o demasiado poco, del régimen posfranquista que propició y orquestó la transición, celebrada como la más lograda y ejemplar de la historia contemporánea.

Por otra parte, pese a lo mucho que se ha escrito sobre la Guerra Civil, los españoles aún se deben a sí mismos un relato histórico sobre este conflicto que no responda enteramente (la objetividad absoluta está más allá del alcance de cualquiera) a posiciones partidarias ni a banderías, sino que recoja con ecuanimidad los sucesos conducentes a ese terrible conflicto y los acaecidos en él, así como la larga dictadura que le sucedió.

Mirado desde fuera, resulta obvio que la Segunda República española, luego de las elecciones de febrero de 1936 que llevaron al poder al Frente Popular (una coalición de partidos de izquierda), derivó casi inmediatamente hacia un régimen anarco-populista que dejó bastante impotentes a las figuras más moderadas del gobierno, y todo el Estado a merced de agitadores y sus turbas que se dedicaron activamente a sembrar el terror.

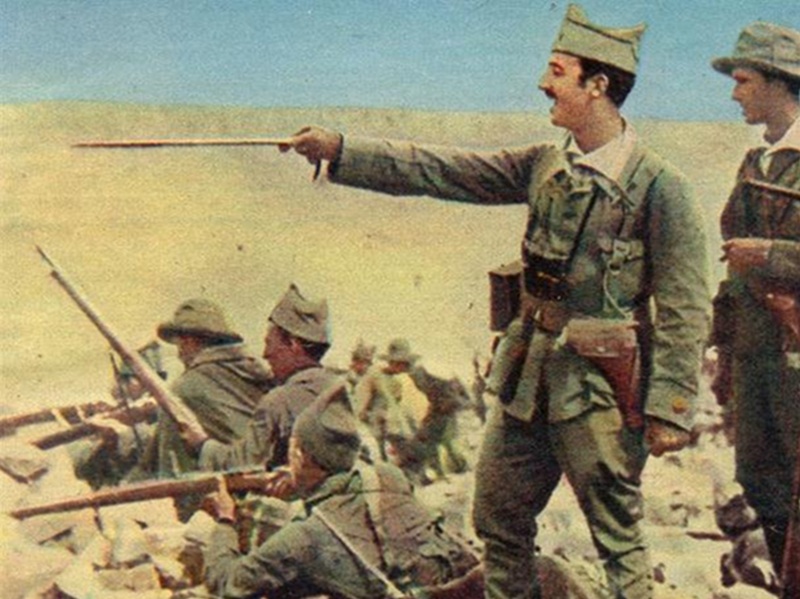

El alzamiento de los militares nacionalistas fue, pues, la obligada respuesta de quienes se sentían comprometidos a defender la Constitución de la República, que estaba siendo vulnerada; así como la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos que, en el mejor de los casos, el gobierno se mostraba impotente para proteger y, en el peor, era el activo promotor de los desmanes.

La sublevación que tiene lugar en España en julio de 1936 no sólo es legítima, responde al deber moral de los militares que se alzaron en armas contra un “orden” tiránico y corrupto que agredía los fundamentos de la democracia y que enrumbaba hacia el establecimiento de un régimen totalitario de estilo soviético.

Esto último tendría que reconocerlo cualquier historiador imparcial. El liderazgo de Franco dependió tanto de algún evento fortuito como de la capacidad estratégica y política del hombre en cuestión. Sin Franco al frente —y todas las alianzas que gestionó— la victoria de los nacionalistas tal vez no habría sido posible.

Luego de la victoria, Franco se adueñó del poder con carácter vitalicio —y eso sirvió para empañar para siempre su nombre y su causa. De haber visto más lejos, debió devolver a los españoles la adultez mucho antes de su muerte y habría disfrutado por ello del sincero agradecimiento de su pueblo. Si así lo hubiera hecho, nadie se habría atrevido a derribar sus estatuas ni mucho menos a profanar su tumba.

Pero la historia es lo que fue, no lo que pudo haber sido. Franco se eternizó en el mando y con ello comprometió definitivamente su legado y la justificación que lo llevó a encabezar una sublevación contra un régimen bárbaro. La fallida Segunda República española encuentra defensores hoy por la inexcusable dictadura de Franco.

A medio siglo de su muerte, se impone deslindar las dos mitades o actuaciones del caudillo español: el general que encabezó una auténtica guerra de liberación y el líder político que se eternizó en la silla del poder. Sin este ejercicio, que no es nada retórico, sin esta distinción, no sería posible cimentar en España una duradera paz social que permita avanzar hacia el futuro sin las mutuas acusaciones y recriminaciones que aún subsisten.

El régimen republicano fue el mayor responsable de la Guerra Civil; el franquismo fue el responsable absoluto de la subsiguiente dictadura. Esto debería constituir un apotegma para pasar página y seguir adelante.