Estamos en La Habana, capital selectiva (ora lo es, ora no lo es) de la República de Cuba. La isola truccata, como me gusta decir.

Justo en la Vía Blanca, cuando uno sube por esa zona llamada el malecón sin agua (oigan cómo suena: el malecón sin agua), muro alto tras el cual hay casas elevadas (encima de un montículo) un poco raras y conformadoras una especie de borgo del reparto Santos Suárez, uno ya está cerquita de La Estrella, que es la tienda donde toca comprar el aceite, los tubitos de picadillo mixto, las salchichas y el detergente.

La Estrella es ahora una tienda mixta: para adquirir, mensualmente, ese módulo miserable, y para comprar otros artículos que se venden en MLC.

Mi calle es, precisamente, la calle de La Estrella, donde los portales abundan, igual que los basureros, en forma de L. Esta singularidad consiste en que la basura se estaciona en una esquina y, al acumularse, dobla la calle y dibuja una bonita L, cuya intrincada caligrafía tiende a parecerse a esas figuraciones que, con frutas y verduras, hacía Giuseppe Arcimboldo.

Pero ni frutas ni verduras. No nos encontramos en las cocinas de la corte imperial de Viena. Portales, eso sí. Muchos. Y gatos en una abundancia insólita. Y jovencitas en el estilo de Balthus, lo cual es ya un prodigio de los sincronismos.

Jovencitas empuñando, con semblante airado, sus teléfonos, y moviendo los ojos con una especie de aridez mostrenca. Algunas se sientan, piernas en alto, con sus vestiditos indolentes, con falditas humildes y llenas de inocencia, y se les oye soltar frases apenas comprensibles (hablan una lengua cerril, trufada con palabras que proceden de un argot casi inalcanzable): enunciados de reto, de contienda, de incomodidad.

Súmenle ustedes aquellos gatos. Los animalitos, sin ser ariscos, se vuelven suspicaces.

La primera dosis de extrañeza proviene de un hecho bastante singular: el viejito que, con un bastón niquelado de 4 apoyos, se sienta en los bajos de mi casa a darle conversación al recogedor de materia prima (escuchen: recogedor-de-materia-prima), se parece, sospechosa y sobrenaturalmente, al Balthus que una vez fotografió Cartier-Bresson.

Nariz afilada, ojos pequeños e incisivos, boca fina, cabello escaso.

Lo del repentino parecido ya me parecía demasiado, así que recorrí la calle otra vez, con esmero prudente, observando los portales.

Los gatos examinan, sigilosos y atentos, los basureros, pero sin decidirse a escarbar. Las jovencitas quedan medio absortas. Algunas, en grupos de 3 o 4, agitan el aire y reciben, no sin suficiencia, a varones que no saben cómo colocar una proposición ingeniosa, un pensamiento, un elogio, una broma.

Montecalvello, el castillo que compró Balthus en Italia, no aparece por allí: está clarísimo. Pero frente al viejito que se da un aire al pintor, se alza un edificio de dos plantas de donde salen, y adonde entran, decenas de muchachitas y muchachitos.

Llevan globos de formas y colores variados, como esos que, en gesto de salutación y bienvenida (un tanto empalagoso e irrisorio, supongo), llevan los parientes de allá a algún aeropuerto cuando alguien de acá llega allá.

La esposa japonesa de Balthus, la condesa Setsuko, alcanzó a advertir, en dos importantes retrospectivas del pintor en Madrid, cómo lo “políticamente correcto” hizo de las suyas.

Toda idiotez prolifera como la mala hierba. A fines de los 90, las nínfulas gatunas de Balthus fueron bienvenidas y aclamadas. Veintitantos años más tarde, la Comunidad de Madrid recibió unas 10 mil firmas en contra de esas pinturas.

El recogedor de materia prima (latas de refrescos y cervezas) escacha minucioso cada envase y el viejito, a su lado, le pregunta si se sabe las canciones del Trío Matamoros. A veces, canta.

Advertiré, por si alguien cree que mi fantasía se desborda en este punto, que las cosas suceden exactamente así, a lo que se suma un pormenor: en la acera de enfrente una de las muchachitas se sienta y un muchachón (es mayor que ella) la retrata con su celular apuntando hacia sus flacos muslitos. Lástima que no haya gato alguno por allí, en ese instante maravilloso.

Puedo conjeturar que Sharon Stone y Balthus empezaron su amistad poco después del estreno de Instinto básico (1992). La actriz tenía 34 años. Balthus, 84, y moriría 8 años después, en 2001, casi a los 94. Sus memorias, publicadas en esa misma fecha (aunque el pintor siempre quiso que fueran leídas mientras vivía), son el resultado de la combinación de su escritura y la transcripción de declaraciones suyas hechas, a lo largo de dos años, en una desmesurada entrevista conducida por Alain Vircondelet.

La mujercita que está sentada en el contén se mueve nerviosa y la falda se agita. Entonces se echa hacia atrás y cruza las piernas. El joven hace sus fotos y ríen.

Justo en ese momento uno recuerda a Sharon Stone cruzando las suyas y se produce un clic, una magia perversa, un abrir de bocas donde los policías, en aquella célebre película, exclaman (sin hacer el menor ruido): “¡ñooooooo!”

Y esos segundos quedan para la historia.

Balthus asegura: “Los actores de cine son mis amigos, y de vez en cuando se acercan por aquí, por el Grand Chalet. Richard Gere, cuyo trabajo fotográfico me gusta mucho —sus fotos de monasterios tibetanos—, Tony Curtis, Sharon Stone, o mi gran amigo Philippe Noiret. El cine, con sus imágenes fulgurantes, su técnica arrolladora, es todo lo contrario de mi pintura, que intenta captar la tensión oculta de las cosas, la violencia interna de los seres, y decirle al tiempo que detenga su curso infernal”.

Los gatos vienen de noche aquí, cuando la única luz es la que escapa del portal de la carnicería (sin carne, sin nada) de la esquina. Allí, a unos cinco metros de otro enorme basurero (este todavía no tiene forma de L), van a parar las jóvenes de la tarde, las que se hicieron fotos y las que no.

Las pinturas de Balthus son hijas de la luz y de un corazón intemperante y meticuloso. Ahora la penumbra apaga los ánimos, o los enardece a causa de esas formas de la simulación y el escondite.

La tensión oculta de las cosas, como observa Balthus. De los cuerpos, digamos. ¿No se trata, acaso, de una tensión invariable, que se repite infinitamente en todas las épocas? Tan estable y duradera como un protón, que existe durante 1033 años.

Sin embargo, examinar semejante fenómeno dentro de esa escala es una exageración, porque un protón puede ser, con total seguridad, más viejo que el Sistema Solar.

Pregúntenle a cualquiera que trabaje en el Gran Colisionador.

Hace más de 20 años invité a la editorial Arte y Literatura, en La Habana, a que hiciera una edición de Lolita, la obra más famosa de Vladimir Nabokov.

Aceptada la sugerencia, que también era un reto, le propuse al editor escribir yo mismo un prólogo para el libro, en el que me había adentrado ya dos veces: en 1988, en una traducción argentina, y en 1992, en un pocketbook de Penguin Classics.

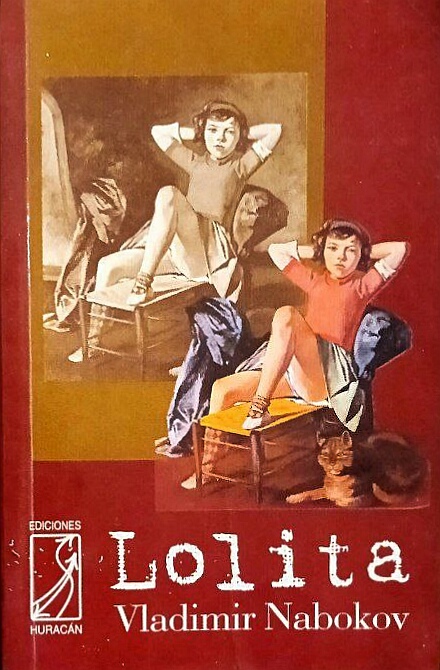

Meses más tarde, listas las artes finales, me preguntaron qué elementos gráficos usar en la cubierta. Les hablé de Balthus y les dije que la imagen ideal era la de una jovencita en compañía de un gato.

Balthus había pintado varias Lolitas así: acompañadas por gatos y sentadas con descompostura, con incorrección, con abandono. Escogí una, de 1934, donde la jovencita (con un gato en el suelo, a su izquierda) exhibe un rostro redondo, medio asiático, y levanta una pierna y cruza las manos detrás de su cabeza.

No me extrañaría ver mañana, en el barrio, una estampa de apariencia similar.

Un ‘working class heroe’ en la superficie de Marte

Por Ahmel Echevarría

“It’s expensive to be poor”.