Pensar en la eternidad no solo me horroriza, sino que también me fatiga. El acceso a ella no suele producirse por voluntad o por arrojo desorbitado como algunos piensan. Depende, siempre, de un suceso extraordinario, de un acontecimiento que marca la diferencia entre lo bueno y lo genial, entre lo correcto y lo audaz. La obra de Ernesto García Sánchez, en este sentido, es un caso excepcional dentro del panorama del arte cubano contemporáneo. Esa excepcionalidad le llevará, sin duda, a abrazar la eternidad que no todos alcanzan en el tejido histórico del arte.

La exaltación y el fervor desmedido parecen ser las señales de cierto arte emergente o los síntomas de ciertos artistas que son víctimas de la premura y la ansiedad por el éxito.

La mayoría de los creadores jóvenes ensayan carreras meteóricas que muchas veces se ven abocadas al fracaso como consecuencia de una absurda inflación del valor de sus obras y de un ejercicio de legitimación bastante sospechoso. Convencido de la futilidad de ese modelo de desesperación y de las exageradas cuotas de vanidad que resultan de este, Ernesto apuesta por una práctica artística que, sin manifestarse ajena a la pasión denodada, prefiere el placer de la mesura, la angustia del proceso, la serenidad del advenimiento y el éxtasis de la investigación.

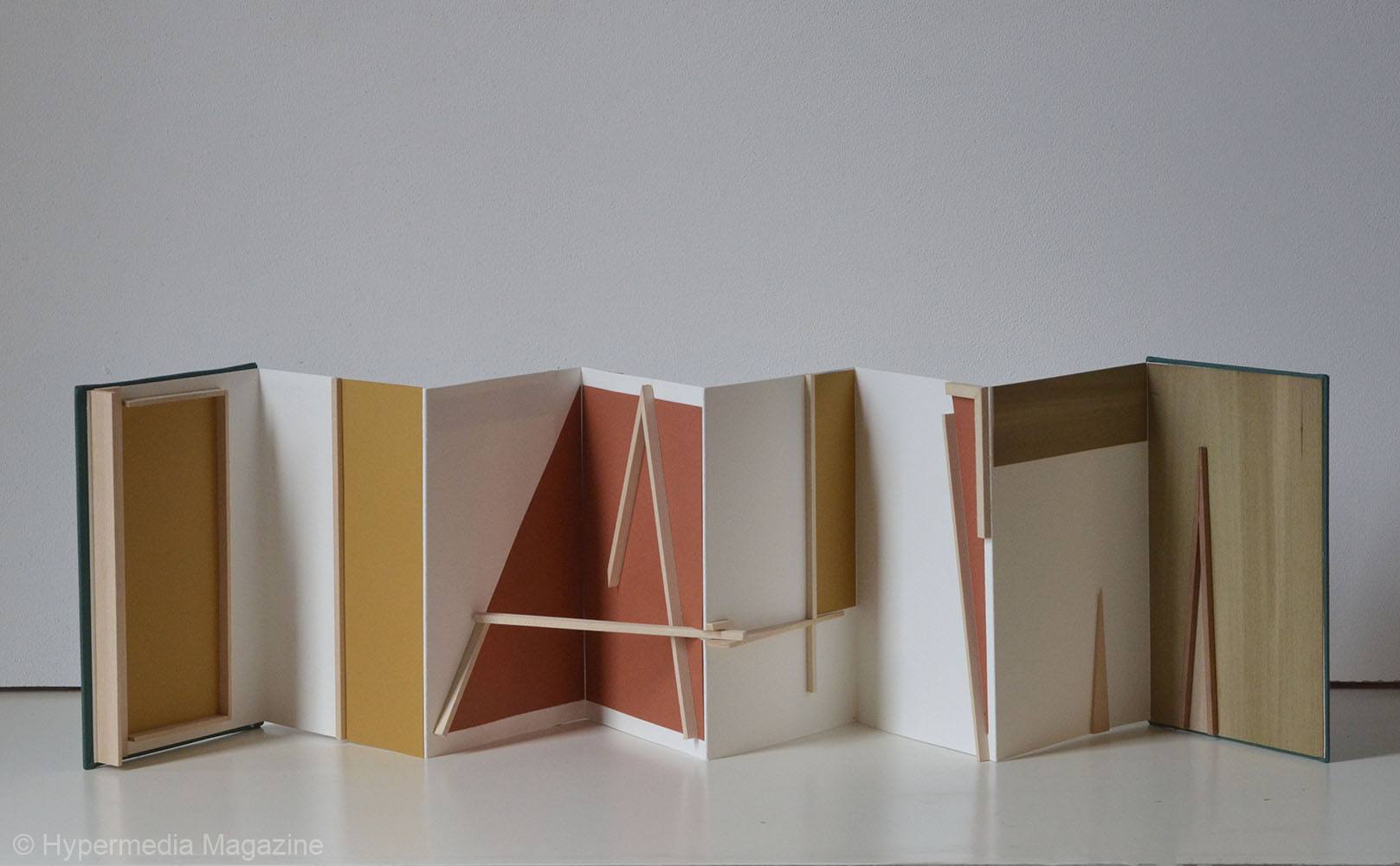

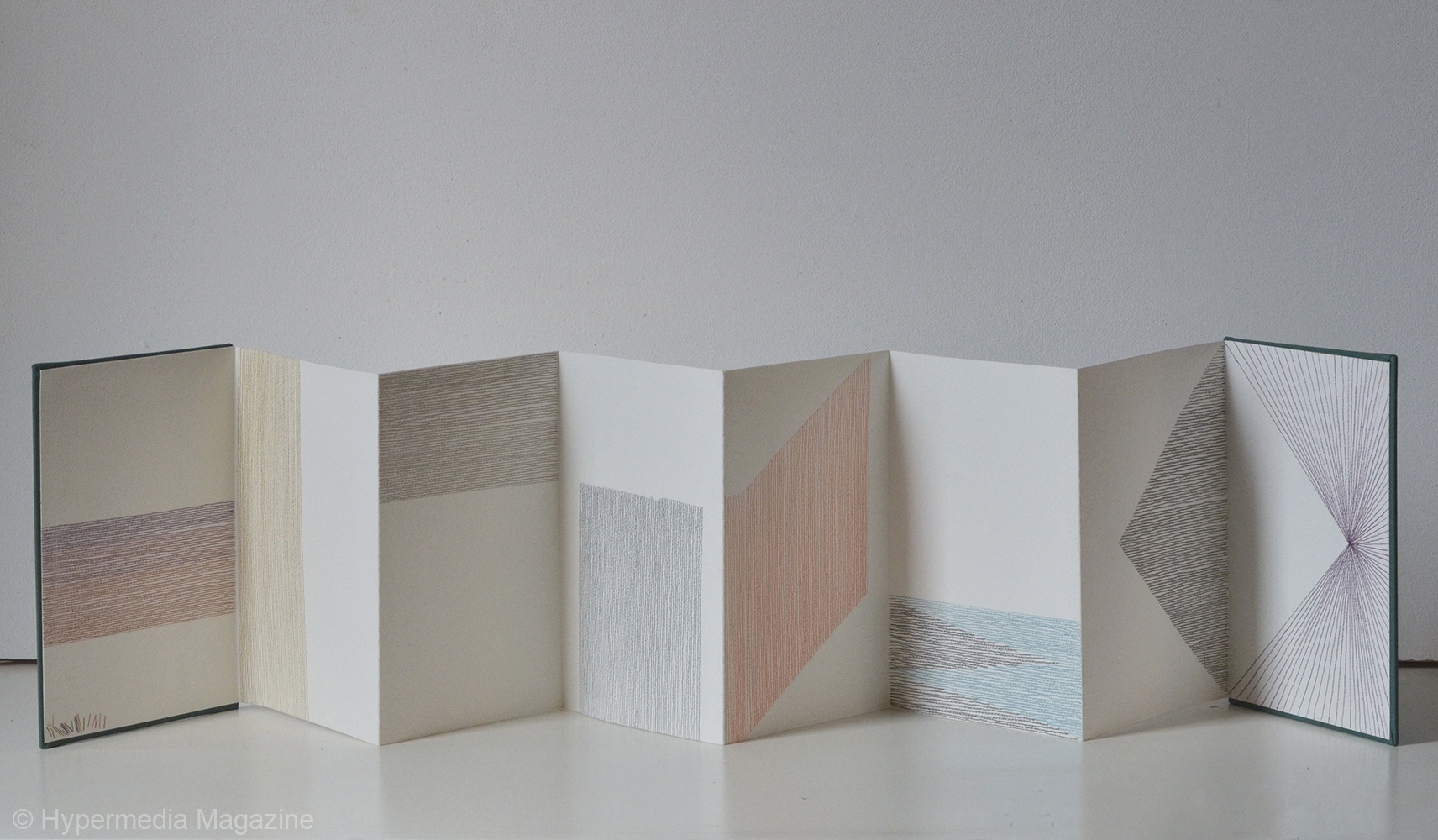

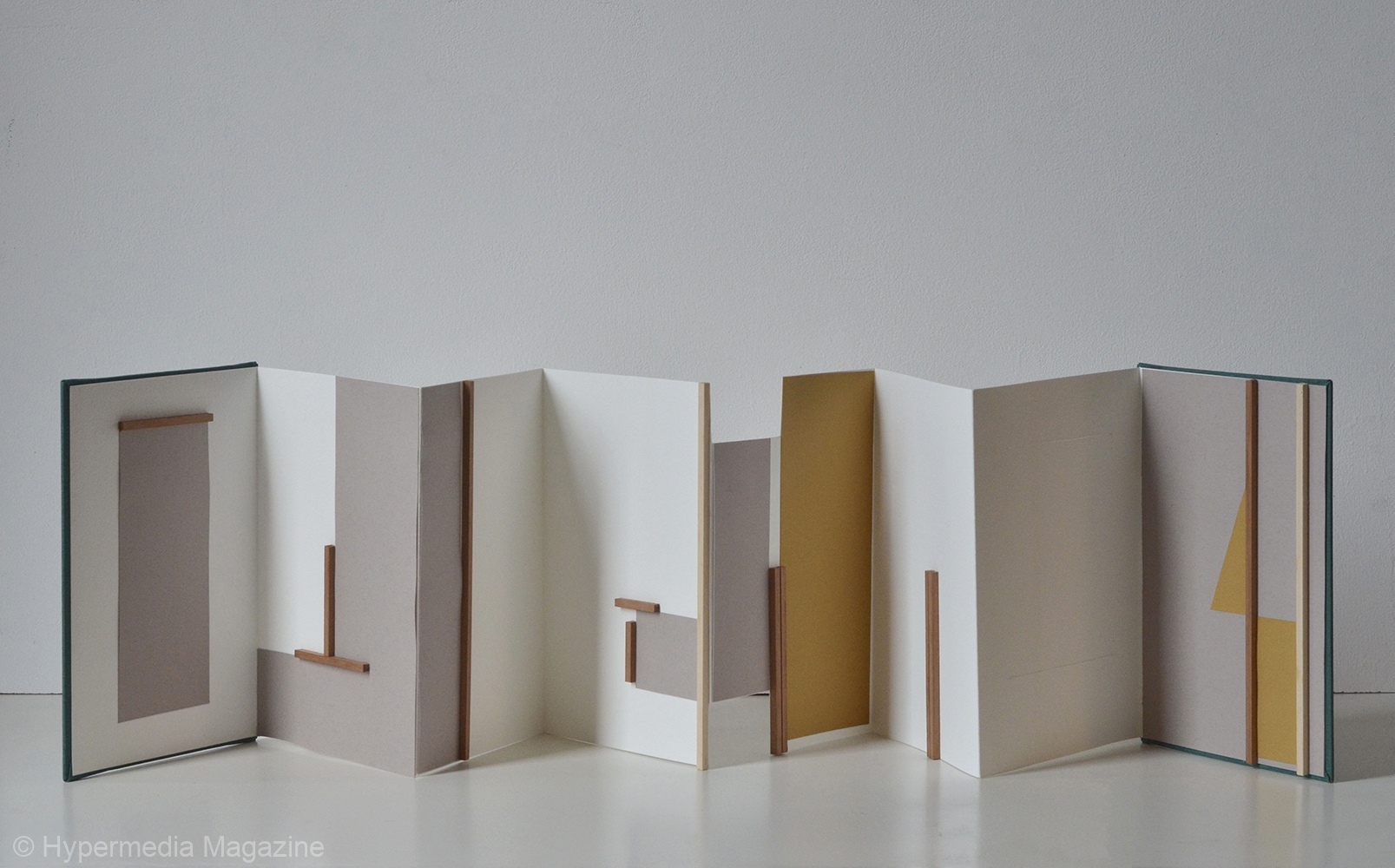

Ello no quiere decir, en modo alguno, que sea un artista ocioso y lento. Es, de hecho, “un animal de taller”, como él mismo afirma. Desconcierta su prolijidad, su sed de conocimiento y su constante experimentación morfológica en lo que parece ser la más genuina retribución de la obra de arte en una sugerente expansión campo. Ernesto es de esos artistas cuya producción me fascina en su totalidad. Resulta que es un fino hacedor de laberintos visuales en los que se advierte el disfrute por la distracción y la concreción, un juego de entradas y salidas, de llegadas y despedidas, de construcción y deconstrucción. La sobriedad de sus piezas y el rigor en los acabados convierten cada artefacto suyo en una suerte de joya. Sorprende el dominio y la maestría con que enfrenta sus ejecuciones, atrapadas en un orden retiniano que casi roza el ámbito del erotismo.

Su trabajo último es de una belleza y una elocuencia que hieren. Sin duda, es un artista obsesionado con la idea de síntesis, motivado por otras formas epistémicas y fácticas de entender la pintura y el artefacto. Es precisamente esto lo que, en su caso, me hace dudar (sospechar) sobre la idoneidad del término pintor. Creo que Ernesto es, lo dije antes, un hacedor, en el sentido deísta del término. Es un creador que se sirve de la pintura, de la matemática, de la geometría, del minimalismo, del axioma, del lenguaje, de la teoría fractal, para construir, al cabo, un universo en el que la angularidad y el purismo de las formas triunfan frente a cualquier principio narrativo. Lo suyo es la formalización del instinto, del acto espontáneo, de la ejecución que responde al libre albedrío, aunque parezca paradójica esta observación.

Una de las señas de identidad de su trabajo es, precisamente, su condición liminal. Lo que enfatiza, y mucho, en esa voluntad para subvertir los límites del lenguaje artístico y de las categorías lingüísticas asociadas a este. ¿Hablamos de pinturas, de esculturas, de instalaciones, de objetos-esculturados según la convención tradicional y las nominaciones al uso? ¿Qué es, en realidad, lo que produce este artista? Ernesto produce obras de arte cuya existencia misma cuestiona la propia idea de límite y la esencia ontológica del lenguaje de la pintura entendida en términos de tradición.

Cuando observo con atención sus piezas me parece estar frente a un carpintero, un ebanista, un pintor, un arquitecto, un ingeniero y un artista. Es esa indefinición del rol, esa cuestión ilusoria y versátil del sujeto del oficio, una de las razones que aporta mayor interés a su obra.

Escapa, ágil y licencioso, de la tiranía terminológica y de las clasificaciones que suele usar la historiografía del arte y la crítica. Se alimenta de lo versátil y de lo poliédrico. Lo mismo domina la pintura en un evidente juego de colores seleccionados y orquestados con una destreza aplastante, que ensaya sus dones para la escultura, el dibujo y la instalación, proporcionando un exquisito puzzle de formas limpias y de estructuras irreverentes.

El trabajo de Ernesto comienza con la digresión del pensamiento en forma de infinitas combinatorias mentales para redundar, más tarde, en la prefiguración de hermosísimas abstracciones geométricas, composiciones libres y llanas, exentas del flagelo de la gravedad. Ellas son consecuencia de una exploración mesurada en los órdenes de lo escultórico-expandido y en los abrevaderos de la nueva arquitectura.

De hecho, en alguna ocasión ha confesado el artista que le obsesiona la síntesis expresada en muchas de las propuestas de la arquitectura contemporánea; lo mismo que en la pintura concreta. He de decir que virtuosismo y belleza no siempre van de la mano. Muchos virtuosos, aunque esto parezca una contradicción, no generan belleza. En su caso sucede que sí. Ernesto ilumina obras tremendamente hermosas que se instalan, a sus anchas, en eso que una vez se llamó “la recuperación del paradigma estético del arte”. Las obras de este artista son un destello de luz en medio de una trama artística excesivamente enfática que en algunas circunstancias extravía la belleza en beneficio de raros conceptos.

Una vez más, no podría sino elogiar la manera en la que su genuina visión del hecho estético consigue “organizar” sugerentes coreografías racionales que le conectan con lo mejor y más encumbrado de la abstracción geométrica. Tanto es así que en el devenir de sus obras advierto la respiración de Kazimir Malévich, Aleksandr Ródchenko, František Kupka, Theo van Doesburg, Piet Mondrian, Max Bill, Nadir Afonso, Josef Albers, Martín Blaszko, Alfredo Hlito, Enio Iommi, Lygia Clark, Willys de Castro, Hélio Oiticica, Leo Matiz; Salvador Corratgé, Sandú Darié, Carmen Herrera, Loló Soldevilla, Carlos Cruz-Diez, Alejandro Otero, Jesús Rafael Soto y hasta el mismísimo Joaquín Torres-García.

Sin embargo, estas voces solo aparecen en forma de eco, de resonancia interna dentro del discurso del artista, sin que supongan influencias palmarias y modelos de sujeción. Ernesto ha sabido reciclar la sensibilidad de ese legado y orquestar su propio dispositivo visual-retórico. Él ama la vida, diría, los acontecimientos cotidianos, el taller, los pigmentos, el universo material. Es de ahí, precisamente, de donde se nutre su hacer.

Bastaría con recurrir a algunas de sus declaraciones sobre el hecho pictórico y su puesta en escena para comprender un tanto más el sentido de su trabajo y las dimensiones que este dispensa a la idea misma de la obra de arte como un acontecimiento abierto-cerrado.

Subraya Ernesto que “a lo largo de mi carrera me ha interesado investigar el fenómeno pictórico, no solo como medio sino también como tema y como género. Trato de explorar y de abordar los diversos elementos que giran en torno al universo del cuadro o de lo que entendemos por ‘la pintura’, según la historia del arte. Me ha preocupado siempre el carácter expansivo del pigmento y cómo este se va moviendo dentro y fuera del soporte, cobrando autonomía y sentido. Al margen de las relaciones que acontecen entre el medio pictórico, el espectador y el espacio, me ha interesado explorar en esos otros momentos que se hacen invisibles como podría ser el proceso de trabajo en sí, lo azaroso, lo contenido, incluso los mecanismos que afectan el circuito de venta y de legitimación de objeto arte (…)”.

Queda claro que su mirada no solo se ocupa del contexto bidimensional de la pintura; sino que atiende a su carácter expansivo, escultórico y objetual, incluyendo también esos guiños a las circunstancias de producción y de circulación de esta. Pero todo esto sin la predisposición hacia una gramática saturada de justificaciones conceptuales vacías o redundantes.

Ernesto es un artista, no un fabulador. Hace apenas unos días revisé el dosier de un artista cubano egresado del Instituto Superior de Arte. Lo cierto es que me desconcertó, de un modo alarmante, advertir la absoluta falta de correspondencia entre obra y discurso.

Los textos, tanto el statement como los dedicados a “describir” las etapas o series de su trabajo, me resultaron de una agudeza desproporcionada y diría que hasta innecesaria. Comprobé otro ejemplo de inflación: ese donde el discurso del artista, atrincherado en conceptos y categorías absorbidas de las lecturas de turno, rebasa la obra. No alcancé jamás, siendo un lector-intérprete entrenado en discernir sobre procesos artísticos, establecer una mínima conexión entre sus textos y la obra en sí.

Con Ernesto, para mi suerte, ocurre todo lo contrario: sus textos son malos, pero sus obras son espléndidas. No necesito siquiera conocer todas sus razones argumentales y sus motivaciones conceptuales para entablar una relación afectiva con sus piezas.

Y es que su obra, entre mucho, ensaya una suerte de mística de lo sublime y de lo bello. No todo el arte contemporáneo goza de esa facultad para seducir desde la superficie; tampoco todas las obras llegan a procurar placer frente a la pulsión intelectual. Por el contrario, en reiterados ejemplos pareciera sucederse el conflicto de la conspiración retórica. Demasiado alarde narrativo y poca fibra muscular en lo que a virtuosismo morfológico se refiere.

Esto de la musculatura y lo del valor emocional de la obra como espacio de sugestión es algo que bien controla el artista. No por gusto uno de sus artistas preferidos es David Hockney, con el que reconoce una relación que va más allá de la evidencia física de la obra y que se sumerge en la improvisación del éxtasis y del apocalipsis íntimo.

A rato los creadores deben experimentar un divorcio con lo real y con sus aspectos más irreparables, para arribar a otros niveles de conciencia y de expansión. Siempre me he preguntado qué ocurre en sus cabezas, qué movimientos gravitan en su cuerpo y en su subjetividad cuando están absortos en el proceso de construcción y articulación de la obra. Cuanto más pienso en ello, más me convenzo de la vertiginosa excepcionalidad del arte en tanto espacio que separa la maldición de lo común de lo esencial-bello. No hablo de belleza como algo bonito, sino como experiencia y aspiración, como ese estado en el que la insignificancia de las cosas queda superada por la voluntad de saber y de ser.

Un momento especial del trabajo de Ernesto lo descubro en su gramática dibujística. Sus dibujos son maravillosos: joyitas de las buenas. A través de ellos, según afirma, explora el estatuto tridimensional de la abstracción. Cada dibujo de Ernesto es una declaración, un poema lineal que conecta la tierra con el cielo. Sus visiones afacetadas remiten directamente a la arquitectura y sus planos. Parecieran bocetos o maquetas de grandes mundos que aguardan para ser vistos. En cualquier caso, y con independencia de la primacía del dibujo como lenguaje autónomo, este se convierte en una herramienta de conexión con la abstracción.

Ernesto señala: “la abstracción fue para mí un descubrimiento perfecto, porque sentí que era un lenguaje que se correspondía más con la manera que tengo de ver el mundo. Me di cuenta de que, inconscientemente, siempre trataba de filtrar los fenómenos que percibía alrededor desde una síntesis y una sensorialidad muy orgánicas. Siento que como artista nunca he sido muy narrativo ni muy muelero, como decimos los cubanos”. No admite ningún tipo de reclamo esta advertencia suya al ser testigos retinianos de su obra.

La abstracción es para él lo que el sentimiento a la poesía. De haberla adivinado desde el inicio hubiera sido siempre su lenguaje. Entre él y ella se estrecha una relación de amor y de rigor que no le permite contemporizar con la mediocridad ni con la insensatez de las modas. Él habita en el centro de cada estructura, de cada pieza, se enmascara en la corporalidad del pigmento expandido y observa el mundo con la tranquilidad y la sabiduría que regala la paciencia.

Galería

Ernesto García Sánchez – Galería.

Instagram: mis lances amatorios

El crítico de arte, lo mismo que cualquier otro intelectual de la cultura, ha de ser a la vez un animal reaccionario y revolucionario, viviendo en el límite, por fin, entre el instinto de conservación y el placer por la tragedia.