Artemisia

A una adolescente cubana la violaron cinco hombres. Había un sexto, otro cómplice, uno que estuvo ahí y documentó la violación. El dolor, los trece años… Temí por las marcas no visibles, y por esa madre desesperada que denunciaba en los medios independientes porque la justicia actuaba torpe y lentamente. Me enojé mucho.

He planteado lo fáctico. La complejidad de los hechos abarcaría un escrutinio mucho más profundo y cuidadoso.

La única certeza es la violación.

Todo lo que rodeó el hecho se enlaza con el burdo funcionamiento de la justicia. No hay respuesta cuando actuar ante los violadores deja de ser algo fundamental. ¿Cómo pasar por alto un acto premeditado, cruel? ¿Cómo esta manada no fue puesta tras las rejas de inmediato? ¿Qué era lo que había que esperar? ¿Qué es lo que hay que esperar?

Como un fogonazo, las preguntas. No me refiero a un enojo en estado puro: eran impotencia y rabia rozagantes. La gran desgarradura, pudiera decir.

Días después, al leer los comentarios en las redes sociales, ya no temía únicamente por la adolescente violentada: el crimen real era camuflado con acusaciones que no solo revictimizaban, sino que conferían al hecho una cierta complicidad abusiva: “Alguna culpa tendría”.

No es ya la típica indolencia a la que nos habitúa una red social, con noticias que saltan unas tras otras y en la que todo aparece expuesto con igual grado de relevancia, sino la ignorancia danzando, el odio ocupándose del vals cotidiano, el remolino que se acopla con la violación para demostrar lo perturbado del panorama.

Ya han sido encarcelados los violadores; el que filmaba, no.

Ante sucesos tan siniestros, las palabras ocupan toda mi fragilidad: desplomadas, herrumbrosas; se encuentran palabras que no sirven demasiado. Soy una inútil. Mi voz es la voz de la inutilidad; aunque es cierto que cuando apelo a la escritura aparecen voces que tienen algo de exposición honesta, porque no buscan servir: apenas hablar desde ese desgarramiento.

Mientras leía sobre el caso discutí con personas cercanas. No decían: “Ella se lo buscó”, pero cuestionaban, eran incisivos; había en ellos una experticia criminalística de serie televisiva y un morbo en el cotilleo amarillista, que les respaldaba la “duda razonable” y la ceguera.

Desde los privilegios y la ignorancia es sencillísimo juzgar. Algunos juicios merecen quedarse en su esférica y volumétrica estupidez.

Que no pregunten nada. Que no hablen de moralismos convenientes a todos los poderes de los hombres. Que no me pregunten a mí, al menos no a mí. Que vayan a las hordas complacientes de los memes machistas y se detengan ahí. Pero mandarlos lejos no hará que desaparezcan.

Traté de escribir.

No siempre las palabras sirven para nombrar.

No escribir en absoluto, no hallar reposo. También ser esquiva, indolente. En el terreno sinuoso de lo alfabético, esculpir alguna idea no inservible.

Traté de escribir sobre Artemisia Gentileschi, la pintora que fue violada a los diecinueve años. Nacida en Roma, en 1593, la violación de Tisso (un colega de su padre, ambos pintores) marcó totalmente su vida y los estudios sobre su obra pictórica, siempre plagados de biografismos. La joven vivió un proceso judicial público y mientras daba testimonio se usó un método de tortura: fueron amarrados a sus dedos unos hilos que se halaban; esta era la única manera de comprobar que no mentía: según esa época, y ese juzgado, las manos de una pintora debían ser torturadas para demostrar que el acusado era culpable.

Escribo sobre Judith decapitando a Holofernes. Es un manuscrito catártico que inmortaliza un gesto de resiliencia en el cuello abierto de Holofernes. Quizás sea el tratamiento pictórico de justicia ante al violador, y probablemente sea esta una lectura sesgada.

Escribo detenida en ese gesto sublime del dolor. Los detalles en los rostros de las dos mujeres, que actúan con una frialdad poética, son cautivadores. Aquello que se queda en mi cabeza silbando es el mito de Judith tratado por una mujer.

El puño en mi boca. El trapo en mi garganta. La rodilla apoyada en mi muslo. La mano dura sobre mi pecho. Ya no puedo sentir mi cuerpo. Me he apagado. Un cuerpo doblándose por la mitad. Se hunde en la arena mi cabeza, en todos mis orificios esta arenilla que arde, parece que estallarán mis huesos, pero solo arde. Entre las sábanas, me falta el aire, el trapo en la garganta, no cierro los ojos. Ya no.

Martha

En un video, la bebé dice que su telenovela preferida era la cubana, la de “El Machi” (el nombre del personaje, el violador de una menor de edad, su hijastra, en El rostro de los días). Con la mueca, se evidencia perfectamente la espectacularización de una violación como axioma banal.

El video es de un grado tal de enajenación que suena impensable. Una bebé responde, muerta de risa, ante el móvil de la madre que filma: “la brasileña no, la novela de El Machi”.

En las redes sociales estallan los comentarios que, sin pensárselo dos veces, culpabilizan a la menor de edad violada por cinco adultos. Qué suerte de alienación o educación frívola toma lugar. Qué suerte de aparato vaguísimo de reproducción de violencias, prejuicios, machismos y arte circense viene a graficarse aquí. Una especie de ceguera, o algo peor: una controlada construcción de la indiferencia.

Quien no conozca el enojo cuando le restan gravedad a la violación, donde sea que esta tenga lugar, que me enseñe cómo se hace. Cómo se hace para no sentir la desgarradura como una filigrana que atraviesa la cabeza; una inyección fría y filosa, que mata. Cómo se hace si la justicia llega tarde; si la madre recibe amenazas, advertencias; si la amenaza viene del Estado y también de la comunidad.

Me enojé mucho y dormí poco, he dormido muy poco y he estado al borde de una depresión. Mis amigxs están igual. Mis amigxs fuera de Cuba están igual. Si tuviera amigxs en otra galaxia estarían igual.

Recordé que en una fiesta en San Lázaro y Galeano, a los doce años, el primo de la dueña de la fiesta me dijo: “Baja conmigo que todas mis novias tienen un nombre que empieza con M, eso no es casualidad”.

Pensé: “Qué afortunada soy, me llamo Martha”.

Debió ser la primera vez que me gustó mi nombre, porque él era mayor que yo, achinado, tenía el pelo lacio, con “pinchos” muy bien logrados, quizás por gel de papa o quién sabe qué, estilo de la época, estilo de cantante de Nsync. Un muchacho mayor en la fiesta de su prima menor. Él era el conquistador.

Bajamos.

Martha, que era nombre de abuela, fue por primera vez nombre de adolescente deseada.

Él se sacó el pene. El pene alargándose en su mano. Duro. El pene del primo mayor.

Yo subí corriendo de vuelta a la fiesta. Estuve sentada durante unos minutos que parecieron décadas. Usaba una blusa verde de mi mamá y un jean con pinzas zurcidas a mano que me quedaba apretado, el botón se me enterraba en el ombligo. Sudaba en unos bloques de cemento que servían de sillas y que me hacían sentir como un bulto minúsculo. De fondo, sonaba Pesadilla. Convencí a mi vecina para irnos de vuelta a casa. No le conté lo que había pasado.

Él contó una versión muy lógica de los hechos: dijo que yo lo había calentado bailando. Parece ser que a los doce años ya tienes la culpa del reguetón y de la erección y de no “bajársela” al muchacho.

Con esa idea implantada en la cabeza aprendes a ser mujer. Unos minutos sentada en un bloque de cemento, con la mezclilla hincándose en tu piel, y ya estás lista para suponer que no hay nada traumático en esa escena. Que sales de la fiesta y te recuperas de camino a casa. Que algunas cosas no deberían decirse en alta voz, porque serían bochornosas.

En los años siguientes, cada vez que veía un pene recordaba la suciedad y el abandono de la entrada del edificio, las telarañas, lo sucio, los medidores de la electricidad, cableríos, sacos de cemento y una luz opaca.

Tuve suerte. Las mayores violencias que sufrí durante mis años de iniciación sexual fueron esas: machos que se sacaban de la nada el pene erecto. Después de un beso o una risita, cuando todo iba perfecto y sencillo, ya estaba el pene saliéndose del pantalón.

Lo más incómodo era el apuro, esa especie de aceleración que no tenía nada que ver con la atmósfera y sí con una desvergüenza que era parte del poder masculino. Casi siempre salía corriendo, porque me parecía que eso fracturaba la simpleza de excitarse.

Solo una vez me quedé quieta, mirando al vacío, raspando la silla metálica de la zapatería, sacándole toda la pintura verde (aún brillante, pero realmente vieja) a esa silla que sostenía mi cuerpo de adolescente. Ni siquiera lo miraba, él hacía el ademán de acariciarme el pelo. Nada más.

Después de masturbarse, él se limpió las manos en un trapo que estaba tirado sobre unas cajas. Ahí fue que miré: me fijé en los trastos de la habitación, en el vaho del lugar y en lo absurdo que era estar allí. No tengo idea cómo o por qué entré; era sencillo como abrir una ventana, bajar una escalera, sentarse en un bloque de cemento. Pareciera que son decisiones trascendentales, pero no lo son: son instantes que pueden suceder con la precisión de lo común y de lo simple.

Yo me fui con el uniforme de secundaria directo a mi litera. Estiraba la mano y arrancaba la pintura roja de los hierros, que es la misma pintura de hoy en día. Un pequeño vacío: descascarar el metal para superar la escena de la zapatería.

Probablemente sospechaba que mi vida sexual estaría llena de absurdos, hilos amarrados en los dedos de mi mano, trapos sucios, entradas, bajadas, malas decisiones.

“La masturbación es lo de menos”, dijo mi vecina, pero ya escribí en una de estas columnas los consejos que ella me dio, cuando tenía trece años, sobre la virginidad y el sexo anal.

Años después, cuando presencié Intérior, la pintura al óleo de Edgar Degas, me detuve en la teatralidad y el misterio sostenidos en la espalda desnuda de la mujer en la habitación. En la tensión de ese cuadro recordé lo sombrío de aquella noche con un desconocido que se saca el pene.

El cuadro, también conocido como La violación, es una escena repetida en la vida íntima. Un cuarto con una cama estrecha, cierta vergüenza, cierto abatimiento sobre la espalda y los hombros, cierta atadura al aire, a lo fútil del abuso: nadie está ahí para comprobar lo que sucede; solo está el hombre, relajado. Una representación clásica del miedo y el asco. Nada más.

Susana y los ancianos

Mientras escribo, por sorbos, viene a despertarme un café mezcladísimo: verdadera infusión de chícharos quemados que produce sensaciones muy específicas. Borroneo, recordando por flashazos: del pene erecto al pene en mi boca, del pene en mi boca al pene en mi vagina, del deseo al consentimiento, de la adolescencia al miedo, a la juventud, al sexo, al sexo y a la tristeza.

Dejando que esas voces fluyan, no sé bien para qué, amanezco con este sabor y este enojo que se incrementa por días.

Años después, rompí aquel bloque de cemento de la fiesta: disfruté del sexo sin que nadie decidiera por mí.

Decir esto es un privilegio. Por lo menos en el mundo que conozco, el mundo en el que todos los imaginarios objetualizan a la mujer, hipersexualizan la infancia y a las niñas, que crecen con la desprotección. Tuve suerte.

Cuando empecé a emborracharme no tuve tanta suerte, es verdad.

Me doy un buche para sentir algo caliente, algo que avive un poco la mañana, porque los días y la escritura están íntimamente ligados al vaivén, al desgarramiento que producen este tipo específico de vaivenes (políticos, económicos, sentimentales).

He soñado otra vez con mis trece años, con sus trece años. He soñado otra vez con esta violación que para mí sintetiza, en un grado superlativo, la monstruosidad de la colonización:

“Yo que estaba en el barco, me tomé una bellísima caníbal que el almirante [Colón]. graciosamente quiso regalarme. Me la llevé a la cabina, donde viéndola toda desnuda como a su usanza, me vino el deseo de divertirme con ella. Y queriendo dar cuerpo a mis ganas, ella que no quería, se defendía con las uñas en tal modo, que me arrepentí bien rápido de haber comenzado. Visto que no podía comenzar para darle conclusión a la historia, agarré una cuerda y la azoté tanto que ella gritaba con chillidos inauditos, de una violencia increíble. Pero después, para terminar, conciliamos tan bien en la necesidad amorosa que parecía estar amaestrada en la escuela de las prostitutas”.

[“De caníbales, etnógrafos y evangelizadores: versiones de la Otredad en las primeras cartas del Descubrimiento”. David Solodkow. The Colorado Review of Hispanic Studies, 2005].

Me han hablado de un adoctrinamiento feminista.

Me pregunto de cuántas violaciones y feminicidios es culpable este “a-doc-tri-na-mien-to”.

El adoctrinamiento colonial es culpable de muchísimos crímenes, y hay gente que lo celebra y enciende una velita y se hace fotos detrás del cake de los “conquistadores” y la hispanidad.

No me siento adoctrinada. Esa carreta de efecto gnoseológico e ideológico ya me ha partido algunos huesos, y no viene precisamente del feminismo. Quien me conoce un poco sabe que aborrezco los extremos y rehúyo de las polarizaciones. No les responderé a los que me dicen que “el feminismo está adoctrinando mujeres”. Esos son como el café asqueroso que desayuno: me dan ganas de vomitar.

Ojalá se educara con un paradigma feminista.

Desde la ecografía, estamos destinados a vivir en un saber binario.

Lo desgarrado es aquello que se encrespa en mi lengua y mis oídos.

En estado de ebullición, burbujas de aire, imágenes, cafetera trabada, vuelvo a este café. Ojalá no explotara, pero explota. Con ese polvo, qué cosa puede sobrevivir.

¿Cómo no mencionar todo esto?, me pregunto. Algo muere en la violencia, se sobrevive con una pinturita debajo de las uñas, una huella de esa muerte repetitiva que la gente desliza como si se tratara de algo más para ser comentado.

Es así, las redes sociales son preciados fractales: todo está destinado a la inmortalidad y a la fugacidad. Ambivalencia en la que caben las noticias y la capacidad de culpabilizar inmediatamente a la mujer, a la adolescente de trece años, a quien sea. Un permanente estado de ebullición.

La desgarradura, también, de las imágenes de los mítines de repudio en Cuba, el pasado 10 de octubre.

Todo lo que he conocido, primero en la literatura, después en el teatro y el cine, se torna una puesta en escena del horror que todavía no puedo traducir en palabras. Simplemente no puedo. Quizás sea una consecuencia de la inutilidad, o la historia en forzoso presente. Es el enojo y el miedo y la sensación de vacío, de vergüenza. También es el agujero dentro: sangrante, hinchándose. Y el látigo. Es presenciar cómo se discrimina y se deshumaniza; y cómo la violencia de género es tangible allí: mujeres, madres, ancianas, artistas, periodistas, intelectuales cubanas. Todas cubanas.

Un hilillo de sangre y una escena esperpéntica del fin del mundo. ¿Es la indolencia?

Dolencia: no puedo escribir porque no sabría. Ahí están los testimonios y las expresiones, los rostros y las voces rasgadas, este mundo violento.

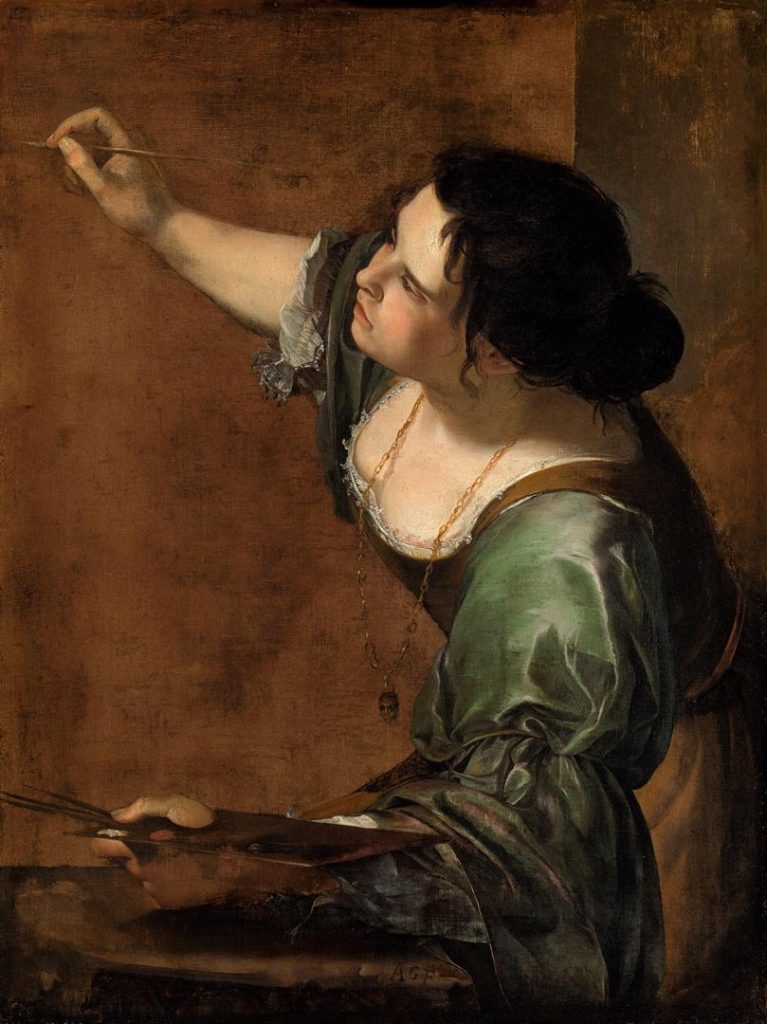

Ahora que lo pienso, mi obra preferida de Artemisia Gentileschi es un autorretrato.

Siento mucha familiaridad con esta obra, porque me traspasa: una semejanza física y una especie de reproducción liberadora en el acto de mirarse pintar que me conmueve.

El manuscrito catártico realmente existe.

Yo comencé a beber a los diecinueve años.

Cierro los ojos y escucho los videos del 10 de octubre. Veo la escena concentrada en otro cuadro de Artemisia, Susana y los viejos.

¿Quiénes te miran? ¿Quiénes te tocan? ¿Qué desean? ¿Qué buscan? ¿Han envejecido?

¿Quiénes son los enemigos? ¿Quién hace esta mueca? ¿Quién repudia? ¿Quién baila? ¿Quién mata? ¿Quién dice? ¿Quién huye? ¿Quién ríe? ¿Quién empuja? ¿Quién lleva una jaba y una licra y una respuesta y un manoteo y un agujero?

Una consigna catatónica, una mueca de asco, una mueca hipócrita, ese aliento fútil de supervivencia escondido en el simulacro.

Esta puede ser una película sobre el horror. La opresión convertida en puesta en escena, una especie de cínica muerte o de carnaval de la miseria humana.

Ya no puedo sentir mi cuerpo. Me he apagado. Se hunde en la arena mi cabeza, en todos mis orificios esta arenilla que arde, parece que estallarán mis huesos, pero solo arde, en cada hueso, lo que arde es la memoria de un hueso roto por siglos.

¿Quiénes son los enemigos? ¿Quiénes son estos hombres? ¿Quiénes son ellas?

De la nada, entro a una casa, entro a una habitación, el cuerpo apoyándose en las sábanas. Me separo de mí. Me vienen a juzgar. Arenilla, bloques de cemento, algo inexplicable que estalla.

Ya no puedo sentir mi cuerpo. Ya no.

Tragármelo todo en el fin del mundo

Un temporal: temperatura, balón, ecosistema, niebla, neblina, pellejos, broncas, pingas, asesinatos, pesca de clarias y plástico. Para robar un tanque de agua o de basura no hay que saberse ninguna cita de Nietzsche, bebé, ni de ningún pensador influyente en la cosmovisión de un dictador. Lo único necesario es haber nacido en este país.