Este libro constituye una lectura apasionante e instructiva, a la vez que nos presenta un testimonio conmovedor, debido a la manera profunda y personal, en que el autor describe la maravilla que fue la isla de Cuba desde el inicio de su historia.

Armando Rodríguez Ruidíaz

La publicación del libro Historia de la música popular cubana. De las danzas habaneras a la salsa (1829-1976), del distinguido músico sinfónico cubano-dominicano Antonio Gómez Sotolongo, constituye sin duda significativo aporte para el estudio de la musicalidad del pueblo cubano.

Desde la época en que La Habana era la capital americana de las flotas de navíos españoles, que se reunían allí antes de atravesar el Atlántico, ya sea de ida a América o de regreso a la Península Ibérica, Cuba fue un centro clave de circulación cultural.

Así como fue centro receptor de los llamados cantes de ida y vuelta entre las dos orillas del océano, también lo fue de músicos, cantadores, instrumentos, partituras y otros artefactos sonoros. Estos formaron parte del comercio entre España y sus colonias, del mismo modo que lo fueron los productos agrícolas emblemáticos de las Antillas.

Esos productos tropicales jugaron un papel protagónico en la transformación atlántica de la economía doméstica y la economía europea en general. En el Viejo Mundo, su efecto en la cadena comercial, hasta llegar a su consumo, fue tan importante que a su ámbito se le ha llamado “la industria del postre”, tan relevante en la cultura de la modernidad europea desde el siglo XVI.

Aunque pueda parecer raro, las Antillas formaron parte de esa “modernidad precoz”, como la denominó el antropólogo Sydney Mintz.[1]

Desde aquel tiempo, ha sido usual en Occidente socializar consumiendo los muchos derivados de “la industria del postre”: basta pensar en el hábito cotidiano del café o en la inmensa variedad de chocolates. Al menos desde el siglo XVIII, si algo suele acompañar las actividades de socialización en el mundo occidental, ese algo es la música. Pensemos en otro producto primario del Caribe: el tabaco. Sus importadores alemanes fueron, a su vez, exportadores del acordeón hacia América.

Lo cierto es que la música formó parte de la precocidad de la modernidad en el Caribe. Europa exportó sus talentos y sus conocimientos formales de música hacia Santo Domingo, que tuvo la primera universidad en el Nuevo Mundo en 1538 y en ella había clases de música.

Algo parecido ocurrió en La Habana, que fue uno de los primeros lugares de América donde egresados de las academias europeas esparcieron sus saberes musicales, en clases formales e informales. Hacia el siglo XVIII, empezaron los atisbos de las primeras academias de música en esa ciudad y operaron los primeros teatros, a la par que se ampliaba el número de salones de baile, sociedades de recreo y tertulias amenizadas con música académica. Todo lo eso lo recoge con sumo detalle el libro de Gómez Sotolongo.

La música, tanto académica como tradicional y popular, fue un puente que enlazó a Cuba y Santo Domingo. Desde la temprana presencia de las santiagueras dominicanas tocadoras de vihuela, Micaela y Teodora Ginés (que no tienen nada que ver con el género musical sonero, como se creyó durante mucho tiempo), las relaciones musicales entre ambos países se desenvolvieron con un constante flujo migratorio de músicos e intérpretes de un lado al otro.

A raíz del Tratado de Basilea en 1795, mediante el cual España cedió a Francia su posesión en la isla de Santo Domingo, diversos músicos dominicanos se establecieron en Cuba. Pedro Henríquez Ureña destacó la importancia de la inmigración de familias dominicanas entre 1796 y 1822 para la música en Cuba:

contribuyó al súbito cambio de nivel que se advierte en la cultura cubana a principios del siglo XIX: “las familias dominicanas… como modelos de cultura y civilización nos aventajaban en mucho entonces”, dice Laureano Fuentes Matons, apoyándose en notas de su padre, y “el Primer piano de concierto que sonó en Cuba fue el de Segura (el médico dominicano Bartolomé de Segura y Mieses), traído de Paris en 1810”; en casa de Segura dio el maestro alemán Carl Rischer las primeras lecciones de piano que hubo en la isla. De Victoriano Carranza, compositor dominicano de música religiosa, dice Fuentes que ayudó a mejorar la de las Iglesias de Santiago de Cuba con sus enseñanzas.[2]

Gómez Sotolongo sostiene que el siglo XIX es clave para entender “cómo Cuba llegó a convertirse en una importante potencia cultural” (pág. 11). En efecto, la Isla continuó como un centro de atracción y de exportación de músicos, de sonidos y de artefactos sonoros, a tal punto que diversos instrumentistas cubanos, junto a directores y músicos mexicanos, estuvieron vinculados a los antecedentes inmediatos del jazz en Nueva Orleans, en lo que John Storm Roberts[3] llamó el Latin Tinge o el toque latino en ese género musical.

Este libro constituye una lectura apasionante e instructiva, a la vez que nos presenta un testimonio conmovedor, debido a la manera profunda y personal, en que el autor describe la maravilla que fue la isla de Cuba desde el inicio de su historia.

Armando Rodríguez Ruidíaz

Uno de esos emigrados cubanos, el trovador Sindo Garay (1867-1968), arribó a Puerto Plata en la costa atlántica dominicana a mediados de la década de 1890. En sus memorias, relata “sus romerías por la isla de Santo Domingo (1896)” (Gómez Sotolongo: 291).

Garay declaró que en aquella ciudad conoció al trovador dominicano Alberto Vázquez, autor de la composición “Dorila”, que en 1905 se convirtió en la primera canción dominicana grabada por la naciente industria sonora. Su éxito en Cuba fue tal que, según registra Gómez Sotolongo, llevó al escritor dominicano Osvaldo Bazil a proclamar que La Habana “siempre fue para todos los dominicanos un ideal de arte y de vida”, un lugar para triunfar y para “sentar plaza entre sus triunfos” (pág. 114).

Así lo sentiría el joven violinista dominicano Gabriel del Orbe (1888-1966) quien, graduado de los conservatorios de Leipzig y de Berlín, debutó en La Habana en la “afamada casa de Anselmo López”, según lo anunció Bohemia del 1º de junio de 1913 “y en los años por venir se presentaría en importantes salas de conciertos en Cuba, Venezuela, Estados Unidos y Alemania, donde recibió elogios de la crítica y fue ovacionado por el público”. (Gómez Sotolongo, pág. 52).

Gómez Sotolongo aporta nuevos datos de interés para los dominicanos acerca de otro músico formado en Europa: el flautista Emilio Puyán (1883-1956), quien nació en Puerto Plata y desde muy pequeño vivió en Francia. Estudió flauta en París y luego residió el resto de sus días en Cuba. Fue profesor del Conservatorio Municipal de La Habana donde, además, tocó acompañado por la Orquesta Filarmónica de la ciudad.

Uno de los principales vínculos musicales que unieron a cubanos y dominicanos ocurrió en Nueva York y en Europa: el pianista, compositor y director Eliseo Grenet fue responsable de la carrera europea de Eduardo Brito y de varios músicos dominicanos que acompañaron su orquesta de zarzuelas en gira por el Viejo Continente en 1933.

Además de Brito, acompañó a Grenet el saxofonista Napoleón Zayas, quien permaneció en España, donde desarrolló su carrera musical en las escenas de música caribeña y de jazz. También formó parte de la orquesta de Grenet el destacado clarinetista y compositor Esteban Peña Morell, a quien sorprendió allí la Guerra Civil. Como músico, sirvió en el lado republicano, integrando la banda de música de las Brigadas Internacionales. Murió durante el conflicto.

En América, Cuba fue uno de los grandes centros de desarrollo de la industria fonográfica y el mayor del área mesoamericana. Eso le agregó nuevas condiciones a las que ya tenía para ejercer un liderazgo continental en el aspecto comercial de la música popular profesional cubana (MPPC), que es el tema principal que aborda el libro de Gómez Sotolongo.

El protagonismo de Cuba en la industria discográfica fue casi desde sus inicios, antecediendo a los demás países de la región: la primera grabación de música del Caribe hispanohablante fue hecha por una artista cubana en 1898. La primera de música puertorriqueña, “La borinqueña”, se hizo en Nueva York en 1900. Y la primera composición musical dominicana fue grabada en 1905: la canción “Dorila”.

Las tres grabaciones se hicieron fuera del Caribe. La grabación de música hecha directamente en las islas comenzó en 1907 en La Habana[4], antes que en San Juan de Puerto Rico en 1910 y mucho antes que en Santo Domingo en 1928. Para este año, ya en Cuba se grababa desde hacía dos décadas.[5]

A causa de su mayor grado de desarrollo capitalista y a la mayor concentración de capitales estadounidenses dentro de la región caribeña, el nivel de desarrollo de la industria musical en Cuba fue mucho mayor que en cualquier otra parte del Caribe. Como muchos otros países, la República Dominicana se benefició muchísimo de la pujanza discográfica cubana.

Esto parece que derivó del hecho de que, tal como destaca Gómez Sotolongo (pág. 209), los discos de música cubana se exportaban hacia el resto de la región y del continente. Por esa vía, numerosos artistas cubanos se proyectaron en Santo Domingo. Tal es el caso del Trío Matamoros: su primer viaje al exterior en 1930 fue hacia la capital dominicana y también lo fue su despedida internacional, unas tres décadas después.

Este libro constituye una lectura apasionante e instructiva, a la vez que nos presenta un testimonio conmovedor, debido a la manera profunda y personal, en que el autor describe la maravilla que fue la isla de Cuba desde el inicio de su historia.

Armando Rodríguez Ruidíaz

De modo que los músicos dominicanos tenían a Cuba como referente al momento de emprender sus iniciativas. A modo de ejemplo: Esteban Peña Morell, quien en los años 1920 trabajó como músico en la catedral de La Habana, llevó de esta ciudad hacia Santo Domingo la idea de establecer un Orfeón. Y comenzó a establecerlo, aunque lo descontinuó.

Otro joven músico dominicano, el pianista y violinista Luis Rivera González, se estableció en La Habana, donde trabajó como director artístico de la orquesta del afamado compositor Ernesto Lecuona (Gómez Sotolongo, pág. 209).

En 1937, cuando un grupo de músicos dominicanos y amantes de la música académica, idearon crear una sociedad de fomento del arte musical, tomaron de modelo la sociedad Pro-Arte Musical que existía en Cuba desde 1918 (Gómez Sotolongo, pág. 129) y le pusieron ese mismo nombre a la agrupación.

Las producciones discográficas hechas en Cuba tenían muchas más probabilidades de éxito comercial que las realizadas en cualquier otra de las Antillas. Por eso, muchos artistas aspiraban a llegar a La Habana: el sueño de muchos era triunfar en Cuba, porque eso significaba triunfar en muchas partes del mundo. Grabar allí era un puente para llegar a un mercado más amplio.

Entre los dominicanos que dieron el salto, Gómez Sotolongo (pág. 209) destaca al cantante Alberto Beltrán. También lo hizo Joseíto Mateo. Ambos grabaron exitosamente con La Sonora Matancera. Cuba significó el despegue de la carrera internacional de estos y otros muchos músicos y cantantes.

Los dominicanos también tomaron a Cuba como modelo en cuanto a espectáculos y medios de comunicación masiva para difundir música. También en esta materia se notaba el protagonismo cubano en el Caribe hasta los años 1940.

Óscar Luis López[6] muestra que la radio en Cuba alcanzó un crecimiento mucho más acelerado que en República Dominicana y Puerto Rico en los años 1920 y 1930. Eso es muy importante porque, desde la década de 1930, la mayor difusión musical se producía a través de los medios radiofónicos.

La radio se consolidó como el más importante medio de comunicación masiva en el mundo por el resto del siglo XX. Mientras la población mundial se incrementaba, también crecía el número de receptores particulares, sobre todo en las ciudades. El Caribe no fue la excepción y, dentro de la región, Cuba estuvo a la delantera.

En 1930, mientras Santo Domingo contaba apenas con dos estaciones radiofónicas (igual número que Pinar del Río y Oriente en Cuba), según datos de López, La Habana tenía 43 emisoras de onda media.

Cuba fue el más importante referente para el régimen de Rafael Leónidas Trujillo promover la música comercial a través de night clubs y de la radio. Durante los más de tres decenios de esa dictadura, la más relevante estación radioemisora del país, primero llamada La Voz del Yuna y luego La Voz Dominicana, siguió el patrón de las principales estaciones radiofónicas habaneras en su estructura, programación y estilo. De hecho, de estas reclutó a numerosos talentos, incluyendo algunos directores artísticos de la emisora dominicana.

En este aspecto, hay que resaltar el papel de Cuba como país exportador de música y de músicos, mientras otros países, como la República Dominicana, más bien eran importadores.

Algunas cifras apoyan esta afirmación: el 33% de los contratos artísticos firmados por La Voz del Yuna / La Voz Dominicana en los 18 años que van de 1944 a 1961, fueron con artistas cubanos. Eso representó 144 contratos, el mayor volumen de los 442 realizados por la empresa en el lapso citado. En pocas palabras: Cuba fue el modelo musical seguido en República Dominicana en ese período.

Al leer el presente artículo quizás se pueda pensar que he caído en la trampa de un enfoque cubanocentrista aplicado a la música. Eso está lejos de mi perspectiva, que se basa en la objetividad de los datos —como los muchos aportados en su libro por Gómez Sotolongo— y que se funda en una mirada regional.

Dicha mirada me ha llevado a plantear que la historia musical del Caribe es una historia conectada, por el simple hecho de que en esta “área socio-cultural”[7] los diversos géneros y ricos estilos musicales ya estaban conectadas cuando se empezaron a escribir sus historias en el siglo XX.

Este libro constituye una lectura apasionante e instructiva, a la vez que nos presenta un testimonio conmovedor, debido a la manera profunda y personal, en que el autor describe la maravilla que fue la isla de Cuba desde el inicio de su historia.

Armando Rodríguez Ruidíaz

Notas:

[1] Sydney Mintz, “El Caribe como área socio-cultural”, en Op. Cit., 23, 2014-2015 (Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de Puerto Rico), San Juan, PR: UPR, 2015.

[2] Pedro Henríquez Ureña, Obras Completas, tomo VI. Recopilación y prólogo de Juan Jacobo de Lara. 1979, Santo Domingo, UNPHU: 187, nota 37.

[3] John Storm Roberts, The Latin Tinge. The Impact of Latin American Music on the United States (2nd ed.). New York: Oxford University Press.

[4] Los datos de este párrafo se apoyan en Cristóbal Díaz Ayala, San Juan-New York Discografía de la música puertorriqueña 1900 1942 (Río Piedras, Puerto Rico: Publicaciones Gaviota, 2009): 43 y 93.

[5] Arístides Incháustegui, El disco en la República Dominicana (Santo Domingo: Amigo del Hogar, 1988).

[6] Oscar Luis López: La radio en Cuba (La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1998): 79.

[7] Sydney Mintz, obra citada.

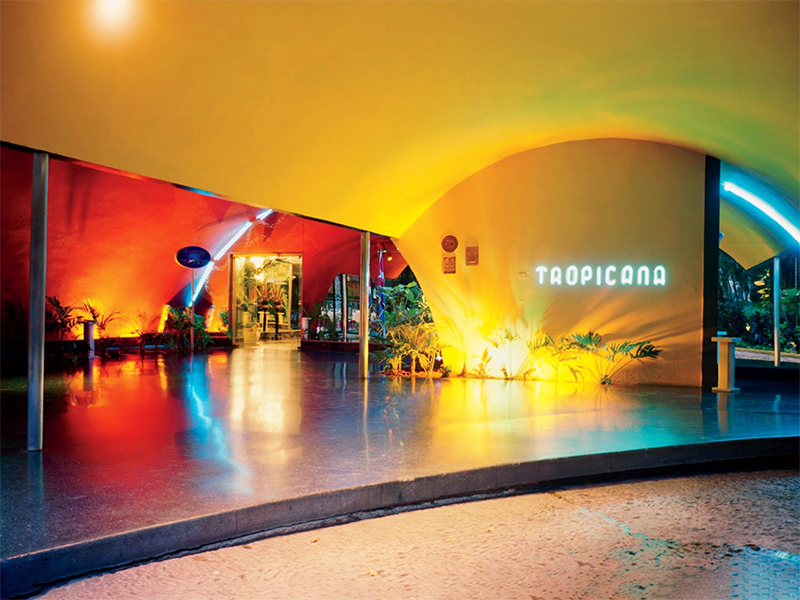

Una historia oral de Tropicana, el destino nocturno de los años 50 en Cuba

Por Jean Stein

En la decadente y glamurosa Habana de los años 50, el único lugar donde había que estar era Tropicana.