Es 2003. Hay una fiesta privada en el Upper West Side de New York. En ese barrio de Manhattan que está entre Central Park y el río Hudson, al norte de la calle 59 Oeste. Una fiesta de esas absolutamente privadas, donde siempre brindan menos de diez invitados.

Y hay un chico cubano de 23 años, tímido, a quien los amigos de su padre, el famoso arquitecto cubano Mario Coyula, le han recomendado venir a la gran manzana, para que vea esta ciudad donde todos los días se matan un millón de vacas/ un millón de corderos y dos millones de gallos que dejan los cielos hechos añicos. Un chico que trae consigo, como de costumbre, un VHS con dos cortometrajes.

Viene de mostrarlos en Festival Latino de Providence y aún está desorientado, porque antes solo ha visto Estados Unidos, esta velocidad abrasadora de miles de lentejuelas flotando más allá de los cristales, en películas.

Y el chico no sabe muy bien qué hacer en esta fiesta. Lo ha invitado a venir una amiga de la anfitriona. Una amiga que se llama Sandra Levinson y es presidenta ejecutiva desde 1972 del Centro de Estudios Cubanos; una amiga que vio en el chico a alguien confiable; quizá, una promesa, quizá, alguien a quien se podía traer a la fiesta de cumpleaños de esa superestrella de Hollywood que está hablando al fondo, Al Pacino.

Y el chico sigue sin saber qué hará en la fiesta. Así que se mete en el cuarto de un joven coetáneo que vive en el apartamento y le muestra lo que tiene grabado en el VHS, su arte.

Un chico que esa noche se gana con favor de la anfitriona, Anna Strasberg, viuda del mítico director y actor de teatro Lee Strasberg, una beca de actuación en el Lee Strasberg Theatre & Film Institute donde estudiará un año y seis meses, porque “es bueno para un director estar del otro lado de la cámara”.

Un chico a quien, al final de la noche, Al Pacino se le acercó y se le presentó como Al.

—Al —le dijo, extendiendo su mano.

Y para ser aún más simpático, como si tal cosa en un famoso fuera posible, lo animó.

—Estamos en el mismo negocio.

Un chico que se quedó pensando, mientras Al, con una barba que lo disfrazaba, se iba de su fiesta de cumpleaños. “Yo no estoy en ningún negocio. Yo no vivo del cine”.

Un chico que se llama Miguel Coyula.

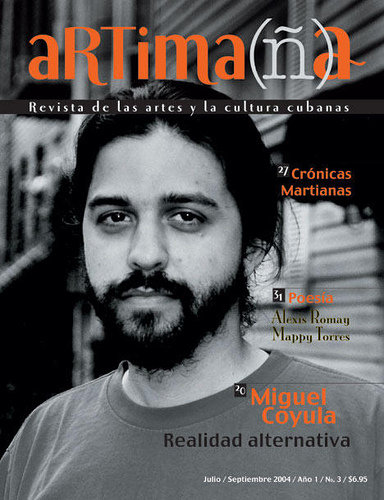

Miguel Coyula en portada del no. 3 de la revista cubana en NY Artima(ñ)a, septiembre, 2004.

Antes de sacar nuevas cámaras al mercado, Sony reparte cincuenta prototipos a cineastas que prueban su funcionamiento y las devuelven luego con ciertas observaciones para que sean destruidas en sus laboratorios.

En 2011, sin embargo, solo fueron destruidas cuarenta y nueve. La cámara faltante, que se la facilitó a Miguel Coyula un amigo suyo que trabajaba en la empresa, con un leve defecto en el foco, grabó el documental sobre el poeta cubano Rafael Alcides: Nadie; y su último largo, recientemente distinguido con el Premio Jorge Cámara en el Festival de Cine de Guadalajara: Corazón azul.

Corazón azul le tomó a Miguel diez años de rodaje y el presupuesto desconcertante de siete mil dólares. Una película que se fue reestructurando sobre sí misma, ya que Miguel tuvo que eliminar personajes porque algunos actores se fueron.

“Claro, eran nueve años. Unos por miedo político después que hice Nadie, que disparó la censura oficial. Ni intenté ponerla en Cuba, buscamos un espacio alternativo y hubo una redada policial que nos impidió llegar. A partir de ahí, fue un parteaguas, la crítica hizo silencio, no se sabe si para bien o para mal, no se sabe si es buena o mala. La crítica que se escribió, fue fuera de Cuba”.

Además, si necesitaba alquilar utilería no usaba el teléfono. Una vez intentó alquilar armas falsas para una escena y le cortaron la comunicación. Y Miguel cuenta que al actor Max Álvarez le advirtieron: “Vas a trabajar con Coyula, él está marcado”.

Nadie, grabada en su mayoría en esta habitación de La Habana donde conversamos ahora, se exhibió en el Museum of Modern Art (MoMA) y fue premiada como el Mejor Documental en el Festival de Cine Global Dominicano (2017) y como Mejor Película experimental del Festival Arrial Cine Fest (2019).

La habitación donde se grabó, en el último apartamento de un edificio cincuentón del Vedado, es lo que el cineasta independiente Miguel Coyula llama “el estudio”. Un sofá cubierto con franela púrpura. Un librero mínimo con Mazinger Z, Eisenstein de Shklovski y libros japoneses, y en las paredes decenas de premios que “ha colgado aquí mi madre”, según Miguel.

Detrás queda un petit cuarto de vestuario. Diez fracs, mangas beis y calipso, sobresalen; en el suelo, un trípode. Miguel Coyula aclara, su voz es pausada, fría.

—Los premios pertenecen a otra época.

Es decir, anteceden a Nadie, su documental censurado en la Isla. Y en su silla de nerd, frente a una Mac de 27 pulgadas donde se expande una mancha, donde editó su cine de la última década, y a diario, mientras algún efecto especial se hace en segundo plano, ve una película, o dos, explica cómo enciende su máquina. Como mismo se roba un automóvil en el cine: besando dos cables.

A la izquierda del estudio está el baño, pulquérrimo, con cortina de margaritas y en la repisa La civilización del espectáculo, de Mario Vargas Llosa.

Pero antes de ver a Miguel, estoy en la primera planta del edificio, y llamo al número fijo que él me rectificara por Gmail, porque no usa teléfono móvil, no tiene, no quiere tener, y el primer número que me envió no existía. The number you dialed does not exist.

Miguel abre la reja. “Adelante”.

En la cintura, sobre un pulóver blanco, lo rodea una faja constrictora que le han legado años de cargar sin ayuda equipos para sus películas; con ella luce un poco enfermo. Además, porque Miguel es muy pálido. Y lleva el pelo y la barba muy crecidos, como Alberto Durero, el renacentista alemán, en su Autorretrato con traje de piel. De hecho, Miguel se le parece. En el rostro alargado, los ojos verdosos, hundidos, la frente limpia, y en sus ojeras perennes. Solo que Miguel pinta cómics y mangas que inserta en sus filmes luego, porque desde que es un niño está obsesionado con los animados japoneses, que son una de sus mayores influencias:

“Veía las películas que se ponían en el cine, Voltus V, Cyborg 009, Tecnopolicía, Jack y los frijoles mágicos, me llamaba la atención que los protagonistas japoneses, a diferencia de los de Disney, morían. Y es que el cine que me interesa es ese que sigue en tu mente cuando vuelves a la casa, mucho después que acaban los créditos”.

Es la segunda vez que nos vemos; ahora viste un pulóver color pistacho con un elefantito pintado que tiene un agujero en la costura del cuello, short y sandalias de verano. La ropa de un desenfadado. O alguien que insiste en verse como tal. Le pregunto por otras influencias, otras obsesiones…

“Mi madre me dijo, cuando tenía 17 años, que en la cinemateca estaban poniendo Solaris, de Tarkovski, y fui a verla. Y lo descubrí. También me marcó Antonioni porque narra mucho con imágenes, Orson Welles, Bertolucci…, y David Lynch porque no explica demasiado las cosas”.

La madre entra en el estudio sonriendo y me brinda café en una taza blanca, inglesa, de porcelana Rosina. También nos ofrece una panetela de chocolate y maní que Miguel devora, con un apetito que uno no llega a imaginar en un hombre tan delgado, un hombre que parece que no come nada. Nunca. Alguien sobre el que uno piensa que no aguanta ni un piñazo.

Corazón azul comienza y se lee: sin el apoyo del ICAIC (Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos) y sin otros apoyos.

Y luego suceden los cien minutos que dura la película. Nos acompaña Lynn Cruz.

Miguel Coyula y Lynn Cruz, por Javier Caso.

Lynn y Miguel son pareja desde 2013. Se conocieron en el Hotel Nacional de La Habana, en el Festival de Cine Latinoamericano de 2011, cuando Memorias del desarrollo —la película que Miguel Coyula grabó en Estados Unidos y La Habana, y con la que ganó en 2009 la beca Guggenheim y luego unos veinte premios— tuvo la consolación de una muestra paralela, sin poder competir. Apenas un apretón de manos y Lynn se fue. Y el tiempo pasó, hasta que Miguel la telefoneó para que protagonizara Corazón azul, en el papel de Elena, y Lynn aceptó. Ya en el rodaje, en esa proximidad constante, se enamoraron.

Miguel deja la libreta donde anotó mientras veía su propia película qué poder mejorar, de ser posible, y frente al Samsung de cincuenta pulgadas me explica:

“Mira, de aquí recorté este edificio. Aquí puse a volar estos pájaros. En esta imagen no había fábricas, ni fuegos. En esta coloqué el automóvil. Y aquí, con tres actores, hice nueve”.

Y el misterio del cine queda explícito, se revela cómo se puede saltar de un último piso. Parece simple, de pronto, pero recuerdas el tiempo, diez años, y no es simple. No lo es.

La primera escena que Miguel grabó para Corazón…, en 2011, fue del Movimiento Ocuppy Wall Street, en New York, donde Miguel vivió durante diez años, en casas y apartamentos de Queens, Manhattan y Brooklyn, y donde hizo su primera película, Cucarachas rojas. En aquel momento, combinó la escena documental con actores que decían textos del guion.

“El proceso ha sido muy largo. Sobre todo por las instituciones que financian cine independiente, no solo en Cuba, sino fuera. Muchas veces lo que se espera del cine latinoamericano debe entrar en ciertos perfiles, lo que se considera cine de arte. Y una película que combina ciencia ficción con horror, animación y cuestiones existenciales, se queda en tierra de nadie, porque no es una película comercial tampoco”.

Por esto, Miguel asume financiarlas él desde el principio, aunque tenga que vivir “como un monje”.

Cucarachas rojas le tomó dos años.

Memorias del desarrollo, cinco.

Corazón azul, diez.

Demoran porque es Miguel quien graba y edita. Con un equipo mínimo siempre. “Esta reducción es debido a que si trabajas a largo plazo es imposible pagar un salario digno. Y no le exiges al resto como a ti”.

Para muchos directores es importante que sus películas se proyecten en su país, pero Miguel no hace compromisos, en algún momento se verán, cree. “Preferiría compartirlas con un público cubano antes que en universidades extranjeras, aunque esto es muy bueno. Nadie está hecha para debatir con un público cubano, y está bien que se haya puesto en el MoMA, pero me gustaría ponerla en la Universidad de La Habana”.

“Nadie surge prácticamente por accidente. Yo conocía a Alcides desde niño, porque estaba casado con mi prima Regina Coyula, y de él siempre me había llamado la atención esa honestidad con que decía las cosas. Yo me había fracturado el tobillo corriendo por el bosque de La Habana, filmando con un infrarrojo un plano para una película de Carlos Quintela, que al final ni se utilizó. Eso me paralizó, porque fue una fractura encima de un esguince que tuve pocos meses antes, y dije, vamos a hacer una película en la casa. Y Nadie se grabó aquí, con una pantalla negra de fondo. La primera entrevista fue de cuatro horas, y al final de esa entrevista Alcides me hace el cuento que aparece al principio de Nadie, el cuento de la prostituta que conoció en los años 50”.

“A mí no me gustan los documentales de cabezas parlantes, pero cuando tienes en frente a alguien como Alcides, no tiene sentido sacarlo de la pantalla. Porque era una persona que imprimía pasión”.

Desde que Nadie fue censurado, Miguel Coyula no anuncia sus proyecciones en redes sociales y los espectadores son invitados en pequeños grupos a la sala de su casa.

Dos hoy. Tres mañana. Cinco el viernes.

Y así se ve su cine en Cuba, de a poco. Aunque sus películas están diseñadas para la pantalla grande, porque Miguel Coyula es un obseso de los detalles. Por eso, cada vez que lo invitan a algún festival extranjero aprovecha para verlas, solo en el cine, solo como hace sus películas, y las ve una, dos, las veces que pueda, en la inmensidad de la pantalla. Es su única oportunidad para sentir lo que hace.

A la gente le abruma la soledad. Pero a Miguel Coyula no. Y lo dice con cierto orgullo, que ha encontrado cierto placer en estar solo. Actualmente finaliza su segunda novela La isla vertical, que comenzó a escribir en inglés, hace quince años, cuando aún vivía en New York. Como la continuará en español, el idioma en el que vive hoy, ha tenido que traducirse a sí mismo. La isla vertical comienza así:

No describiré cómo sucedió.

Las orillas no se ven porque la tierra ya no es.

No olvidaré la primera imagen.

Dos rascacielos permanecen erectos sobre el océano, islas verticales de concreto precario. La sociedad se aferra. ¿Sociedad? No es la palabra que busco…

Una novela de la cual he leído solo las diez primeras páginas y que promete otra de las ucronías de Coyula. Más edificios en ruinas. Y mundos oxidados que colapsan. Vidas desfiguradas por la desidia. Esa pátina de horror que recubre su cine, esas mutaciones que han hecho a Kiril Rozgólov, director de programación del Festival de Moscú, catalogar a Corazón azul como la película “más gamberra, transgresora e irreverente”, de todo el festival.

En mi bandeja de entrada de Gmail, recibí el 11 de septiembre un correo de Miguel Coyula, a las 3:02 a.m.:

“Después me quedé pensando que se me había olvidado contarte que en la infancia tuve un período largo en que me puse a construir cosas, un arcabuz que disparaba (la pólvora eran cabezas de fósforos) y un avión de madera…”.

Un correo tierno, infantil, que uno no se espera de un hombre prohibido, extirpado, como él mismo dice, de la vida social. Un correo que termina siendo aún más tierno, más encantador…, dice Miguel Coyula que también hizo en la azotea de su edificio “una casa de tres pisos que parecía una favela” y que fue, en aquellos años, la pesadilla de su mamá.

* Una versión reducida de este texto fue publicada en Cosecha Roja como parte del Laboratorio de Periodismo Situado.

Morbo y fantasías en un planeta muerto

Sexo y política se entremezclaron en mi vida, que iba por un camino y terminó desviándose hasta que una noche Miguel y yo recibimos la primera invitación a un ‘mènage à trois’.