35

Eres la única persona con la que puedo hablar. Por eso hablo solo, me hablo; es una nueva manía. Me hablo y luego me escribo. Y después leo mis propias palabras para reconocerme.

Ayer contemplaba el vacío, con la mente en blanco, cuando observé algo que no podía entender. Una araña totalmente enajenada dejó caer del techo un hilo por el que se deslizaba hacia el vacío, estaba en medio de ninguna parte, a gran distancia del librero y más alejada aun de la pared. El filamento es invisible cuando se mece y aleja de la luz y la araña flota, tiembla en el aire. No podía imaginar dónde pretendía construir la red.

Hoy, para mi sorpresa, todavía cuelga del techo, se balancea en medio de la habitación. Tal vez no es una araña, tal vez es un ácaro, polvo atrapado en un hilo gris, plateado, abandonado.

Es una araña, una pequeña araña albina, muerta. Acabo de examinarla, estudiarla de cerca, con ayuda de una lupa. La pálida araña me recuerda de pronto a mi madre; la proximidad, el análisis detallado, íntimo del insecto muerto me avivó, devolvió a Hilda, la revivió. Me siento como una pulga transparente ―esas son sus propias palabras.

Ella ya no es, pero sus palabras siguen ahí conmigo. Esa era la imagen que Hilda me sembraba en la conciencia cada vez que yo tenía que viajar y mi madre me pedía que le trajera tinte para su cabellera plateada, para su pelo blanco, descolorido, translúcido; me rogaba que le trajera de Londres, tenía que ser de Londres, un tinte que le devolviera el cabello rubio de su juventud.

Era todo lo que Hilda me pedía cuando yo le anunciaba que iba a Checoslovaquia y a Budapest y a Rumania. Hilda exigía que el tinte procediera de Inglaterra; mi madre se negaba a utilizar un tinte producido en un país ateo, temía perder el poco pelo que le quedaba con un producto de la RDA. Hilda andaba por los setenta y pico largos, era una septuagenaria preocupada por su imagen terrenal. Eso ocurrió durante los primeros años de la revolución.

“Eres una dulce y amorosa viejita”, le decía. Hilda insistía que nunca se veía en el espejo como una dulce y amorosa viejita, se veía como una pulga transparente, albina. “I have no color, I’ve lost myself. I only see a transparent flea. No tengo color, he perdido todo el color, parezco una pulga hambrienta”.

Le solía comprar varios tintes, diferentes matices dorados de Revlon hair coloring para su cabellera invisible cada vez que viajaba y hacía escala en Londres capitalista y decadente.

Mi madre murió cuando yo estaba en Isla de Pinos dando una charla sobre Un día en la vida de Iván Denisovich. Como uno de los editores de Literatura Internacional, yo me había atrevido a publicar la novela y, encima de todo, a defenderla. Después de la charla a los jóvenes en la Isla de la Juventud, un cuadro ostentando una guayabera de nylon, una agenda en la mano, varios bolígrafos en el bolsillo, y ocultando los ojos con un par de Ray Ban para el implacable sol, se me acercó con expresión compungida y me insistió que lo acompañara. “Y eso, ¿por qué?”.

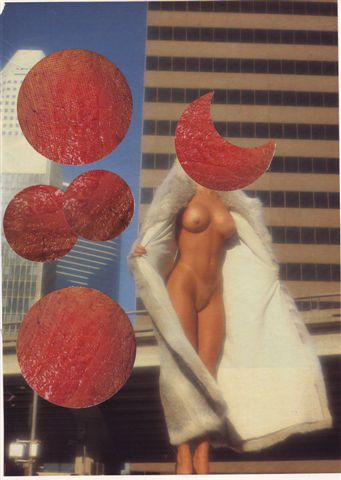

‘Las torres gemelas’ (collage), de Edmundo Desnoes.

“El vuelo para La Habana está detenido, hemos detenido el vuelo espacialmente para enviarlo lo antes posible para La Habana, para que llegue a tiempo”.

“¿A tiempo para qué?”

Estaba aterrorizado, pensé que me estaban deteniendo por haber lanzado un ataque contra el realismo socialista. ¿Por qué, estúpido de mí, me había atrevido a atacar a la santa iglesia soviética?

Había oído rumores, amigos con acceso a la dirigencia, me habían dicho que Raúl, el heredero al trono, había estado a punto de mencionarme en un discurso como ejemplo de un solapado intelectual de la corriente antisoviética. El jefe de las fuerzas armadas estaba a punto de mandarme al infierno.

“Ese comemierda, ese maricón de Desnoes se cree que me puede engañar”, imaginé que comentaba con sus íntimos en el Estado Mayor. Entonces un dirigente con auténtica pasión cultural, Alfredo Guevara, convenció al número dos que yo me había excedido, quería demasiado, y demasiado pronto; “Desnoes anda desorientado, pero es inofensivo. Como escritor, no es malo”. Eso fue lo que me contaron dos años más tarde.

Había declarado, insistido en que Solzhenitsyn era prueba contundente de la liberalización admirable de la Unión Soviética. El entonces general de brigada Raúl Castro pensó que yo estaba utilizando la novela para atacar a la Unión Soviética, la sagrada cuna del socialismo, y al mismo tiempo debilitar los eternos lazos de amistad que unían a nuestros pueblos.

El delfín me iba a convertir en polvo. Me sentí perdido, debí haber cesado y desistido cuando empezaron a circular los rumores de mi apostasía. Pensé que estaba defendiendo las reformas progresistas en la patria del socialismo. Jruschov también había abrazado la novela para atacar a Stalin. ¿Quién me creía yo que era? ¿Cómo me atrevía? Me había sentido ridículamente orgulloso de ser el primero en atacar el Realismo Socialista públicamente en nuestra pequeña isla del mar Caribe. ¡Buena mierda!

Estaba dispuesto a confesar, a darme golpes de pecho en una dilatada autocrítica en cuanto llegara al aeropuerto de La Habana. Me informaron, en cuanto aterrizamos, que mi madre había muerto. La revolución no me había arrestado, la revolución había facilitado mi regreso, mi participación en el velorio y en el entierro de mi madre.

La verdad es que sentí un alivio inmenso. Me sentí tibio y dulce en la funeraria Caballero, sereno mientras contemplaba el rostro apergaminado y los filamentos rubios adheridos al cráneo de mi viejita. Parece que todavía le quedaba tinte de mi último viaje a Londres. Me sentí vivo y libre de caminar por la ciudad y sentir, sufrir la ausencia de mi madre muerta.

La araña me trae la imagen de mi madre y las horas de aquella noche cuando sentado junto al féretro de mi madre recité este haikú del siglo XVI:

Algo amargo,

algo cómico:

mi madre muerta:

y yo tirándome pedos.

36

Este diario era un diario, fue un diario si es que algo significan las palabras que me digo a mí mismo. Diariamente, con frecuencia de hasta dos veces al día visitaba estas páginas. Desde que vine aquí a vivir en el paisaje. Diario, diary, del latín diarium, cada día; dies, un día. A veces abandonaba mis anotaciones durante una semana, un mes, pero por lo general era y es una masturbación constante, periódica, inexorable.

Anoté mis impresiones por última vez el otoño pasado y ahora otra vez estamos entre hojas secas y costras de nieve.

‘Las torres gemelas’ (collage), de Edmundo Desnoes.

Apagué la pantalla iluminada del monitor y decidí ―como solían declarar mis alumnos― to go with the flow, dejarme llevar por la corriente. Como ocurrió durante mi viaje a Europa. Las extrañas almohadas del hotel. Los olores limpios y curruscantes. La rutina del croissant sumergido en el cafe latte, un subibaja que me recordaba la tajada del pan de flauta sumergido en la taza de café con leche, sobre la mesa de mármol arañado en un cafetucho de la calle Monserrate.

Y las mujeres que no me miraban en Europa me regresaron a los ojos hambrientos de las cubanas. Ser invisible tenía sus ventajas, nunca sufriría una decepción y nunca me perdería en un orgasmo que acabaría dejándome el pene embadurnado de semen y jugos femeninos, recogido, y el olor del placer absorbente convertido en un pegajoso tufo.

¿Qué coño quiere Edmundo?

Lo mejor sería morir en un orgasmo. El orgasmo es sólo mi desaparición, el olvido sin la muerte. Vivir sin pensar.

Estoy de nuevo contemplando la lenta corriente del arroyo, un fluir que no cesó durante mi ausencia. Es evidente que mi ausencia es el hueco de aire que deja mi cuerpo. De nuevo aquí, todavía aquí. Haga la cuenta de mi vida o haga la cuenta de no haber aun nacido, no alcanzaré a liberarme. ¿Qué pasó?

He releído este diario para recordar, imaginar quién soy. Para ver tantas burbujas reventando, reconstruir los cuerpos que han desaparecido del cuento, frotar y avivar los colores que se han desteñido.

Tengo un año más de manchas y arrugas, casi setenta, sesenta y nueve, una pareja que se contempla las delgadas extremidades, 69, dos enormes cabezas y genitales invisibles. Setenta en octubre.

Algunas cosas que escribí han perdido todo su peso, no las entiendo como las percibí entonces. Tantas páginas tediosas y, peor, pretensiosas, pero unas cuantas anotaciones, no están del todo mal; la presencia de mi tía Julia, la ausencia de mi hermano, la revolución que me puso mierda y miel en la punta de la lengua, la abierta y escurridiza mujer.

Quiero… los viejos no tienen quiero.

Este diario irregular, vagabundo, dado a hurgar hasta el vacío es todo lo que tengo, donde recojo los detalles de una vida llena de agujeros, un siglo, el siglo veinte, mi siglo atroz.

Nada se demora entre los viejos, nada crece, todo se descompone, pierde, desprende de mis años, revienta y se esfuma.

No me he olvidado de Dorothy, pero me cuesta visualizarla. No recuerdo el color de sus ojos ni el peso de sus senos derrumbados descansando en la copa de mis manos. Dorothy, desde luego, debe haber vuelto a su vieja costumbre de masturbarse sola, y hablar con el hijo de Dios.

Estoy disfrutando, debo admitirlo, mi regreso a estas páginas. ¿Y sabes una cosa, Edmundo? Es toda la continuidad que necesito. Me erotiza, estimula, entretiene hablar solo, y a veces me confunde hasta la incoherencia.

La más difícil, íntima y desconcertante relación es con uno mismo. El inevitable escarceo con el otro que siempre va conmigo. Puede haber caricias, “eres muy grande”; puñaladas, “te dije que no lo hicieras”; autoerotismo, “es puro éxtasis botarse una paja”; y caídas hondas de los Cristos del alma, “soy un mierda”; –pero nunca deserciones, “¡o nos condenan juntos, o nos salvamos los dos!”.

‘Las torres gemelas’ (collage), de Edmundo Desnoes.

“Libro en que se recogen por días sucesos y reflexiones”. Eso dice en su segunda acepción mi diccionario Larousse. Busqué diary en un viejo Webster Collegiate Dictionary. “A record of events, transactions, or observations kept daily or at frequent intervals, daily record of personal activities, reflections, or feelings”.

Es la misma cosa, con mayor precisión, pero la misma cosa. Pero contiene, sin embargo, una palabra importante, feelings; creo que las emociones y los sentimientos no sólo preceden, determinan la reflexión.

Diario, diary, journal. En español y en francés, es al mismo tiempo un diario íntimo, privado así como una publicación diaria, un diario, un periódico que nos trae lo que le ocurre a los otros, a los demás.

Todo, para mí, es real, parte de la realidad. Mis pensamientos y sentimientos son tan reales como la así llamada realidad objetiva. Los sentimientos, las emociones son tan concretos como derrumbarme por la calle y rajarme el cráneo. Pensar es tan material y decisivo como orinar.

En el diccionario, cuando se adentra en la etimología, el origen de la palabra sugiere una relación con deidad. ¿Un diario incluye acaso a la divinidad, incluye a Dios? No lo dudo. Es cierto: día, diario, deus, dios, divino. Busqué el origen de “deidad”; mi Larousse nada tiene. Lo encontré en un diccionario inglés. Deity: [ME deitee, fr. deite, fr. LL deitat-, deitas, fr. L dues god; akin to OE tiw, god of war, L divus god, dies day].

Mi diario, mis anotaciones diarias, las palabras manchando estas páginas son, en realidad, lo más cerca que lograré estar de la abierta y escurridiza deidad. La búsqueda de lo desconocido es imposible sin el estrangulamiento de las palabras. El accidente, la sorpresa, las relaciones descubiertas a través del sonido, del eco y la resonancia se precipitan y lo inundan todo: dear, day, día, dedo, divina, diary, diario, deidad, diarrea, diosa, die, dado, daisy… Las palabras me paran la pinga.

Un coup de dés jamais n’abolira le hasard. Un golde de dados jamás abolirá el azar. Mallarmé merece mi confianza, toca la realidad con la poesía de una manera que Einstein jamás descubrirá a través de la ciencia física: God does not play dice with the universe. Dios no juega a los dados con el universo. Yo sé que sí.

De todas maneras, prefiero abrazar la última palabra que cayó o brotó en mí: Daisy. Me pareció imposible que el nombre de una mujer, de una flor en inglés, tuviera algo que ver con este diario. “The daisy doesn’t just bud, blossom and die like most other flowers”.

Encontré la imagen en un manoseado diccionario sobre el origen de las palabras, rescatado entre libros desechados en el Salvation Army de Oneonta. “Rather, it performs a daily routine, much as people do, of ‘sleeping’ at night by closing and ‘waking’ in the morning by opening again. Because of this unusual trait and because of the whorled appearance of the flower, the daisy was given the Old English name daegeseage, meaning literally ‘day’s eye’”.

El ojo del día, el ojo del culo.

Mi diario es una margarita. Abre los ojos por la mañana y los cierra por la noche. Y se marchitará y desaparecerá conmigo.

Anoche hizo frío; la temperatura bajó a cero centígrados. El horno, la calefacción estaba apagada, tengo que llamar a la oficina de Agway para que vuelvan a llenar el tanque de gas líquido. La estufa estaba llena de ceniza, tengo que limpiarla y comprar leña para el fuego, resinas que ardan con perfume de mujer.

Así que decidí, con frío en los huesos, sumergirme en un baño caliente, sentir mi pesado cuerpo ligero en el agua humeante, vivirme adormecido. Tenía los pies blancos y apergaminados de tanto frio, casi no podía sentirlos cuando entré en la bañadera, el vientre de agua tibia sin la oscura fetidez de la placenta.

Floto en la perfumada y turbia sopa de la enjabonadura. No están los pensamientos dormidos, sólo los sentidos despiertos.

Cuando, no sé cuándo, salí, el cuerpo estaba rojo como una langosta, y anduve confundido por unos minutos. No sabía dónde estaba. No me reconocía desnudo en el espejo del baño.

Giro entre el pánico y la alucinación.

Mi mente sorprende mi pobre circunstancia.

Me sorprendió descubrir que había caído la noche cuando trepé las escaleras; cuando descendí, el sol estaba en el horizonte. Más de cuatro horas habían pasado desde que me había desnudado y vuelto a vestir ante la plata del espejo.

El reloj de la cocina, con su cara de luna llena, me obliga a sentir, a ver los segundos que van pasando. A falta de otro movimiento en la casa, oigo los estremecimientos del minutero, a veces, en el silencio de la cabaña, oigo como gira el minutero alrededor de la cara del reloj. Gira, pero nunca llega a parte alguna. Siempre termina donde empezó.

Afuera la oscuridad es porosa, adentro la luz es artificial.

Sucede, ocurre; no me lo propongo deliberadamente, no añoro como un ermitaño sentirme avasallado por el vacío. Me veo a mi mismo mirándome.

Tal vez he alcanzado cierta beatitud, el estupor del arrobamiento, pero me temo que sea solo el éxtasis de la vejez, el nirvana de la decrepitud. Una variante de la demencia senil. Es una desorientación pavorosa y alucinante.

Todo es nada, demasiado. Un viejo confuso y desorientado. Tal vez me dormí en la bañadera.

Al mismo tiempo, me asalta un extraño aroma, un aroma nauseabundo. Me deshice de la basura el martes, la lleve al dump, al basurero, recogí todo lo que pudiera corromperse y apestar. Pero persiste, el tufo agrio y penetrante.

Me husmeo las axilas, ¿será mi propio cuerpo? Me baño dos veces al día. Me sumerjo en la bañadera para matar el tedio, para entretenerme. Una ducha por la mañana para borrar la noche, la confusión del sueño, y me sumerjo en la bañadera a la caída del sol, para calmarme, para sofrosinarme antes de escuchar, de ver las noticias en la televisión. El mundo sigue andando, aunque mis ojos se cerraron.

Las noticias: imágenes de inundaciones, cabezas de saco y corbata declarando intentos de templarse a la humanidad, muertes inesperadas, mujeres recomendando un buen laxante para tener nalgas de acero, bombas y cadáveres, declaraciones esperadas, terremotos desplomando edificios, tornados levantando techos y dejando casas patas arriba como tortugas invertidas, una pareja baila a pesar de la artritis y gracias a una pastilla diminuta pero portentosa. La luz me permite un contacto directo con la farsa planetaria. Todo en busca de la sonrisa perdida. Me aburre la televisión, apago las imágenes.

Tengo que encontrar el origen…, ¿de dónde viene tanto mal olor?

La vejez tiene un tufo nauseabundo, es el hedor de los años ―por eso trato de lavarme los genitales, las axilas, los pies con fervor, eliminando las secreciones, las escamas de descomposición, y así mantenerme ruinoso pero limpio.

La vejez es un cuerpo lento, crujiente, encorvado ―pero aún trato de mantenerme espigado, tieso aunque seco y vacío. Desde luego, me toma unos minutos enderezarme, erguirme cuando me levanto, cuando salgo escaqueado del auto.

Vendrá la muerte, y no tendrá tus ojos.

Vivir sereno y alucinado.

* Fragmento incluido en la novela de Edmundo Desnoes, pero no publicado originalmente en la edición de ‘Memorias del desarrollo’. Tomado de la revista digital Voces, 2, La Habana, septiembre 2010.https://vocescuba.files.wordpress.com/2010/11/voces2.pdf

© Imágenes de interior y portada: Collages, de Edmundo Desnoes.

Héctor Onel Guevara: El ‘statement’ muere y nace en el mismo gesto

“El ejercicio del ‘statement’ es de una complejidad cercana a la de una obra en sí”.