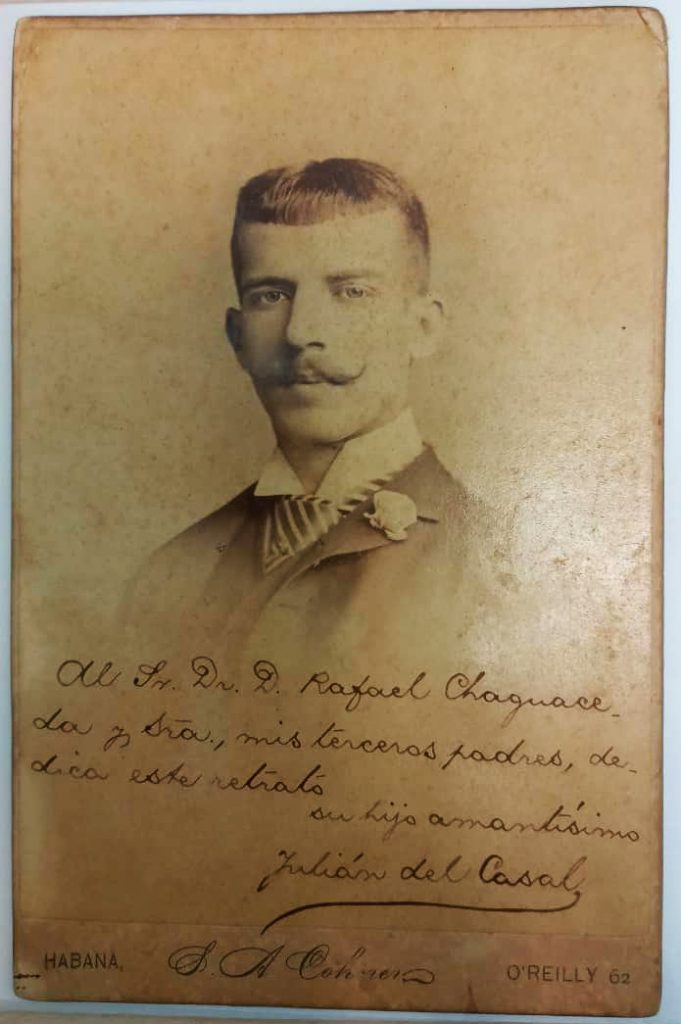

Julián del Casal.

Ese 21 de octubre, Julián del Casal fue temprano a la redacción de La Habana Elegante a entregar la reseña de Mi libro de Cuba, de la puertorriqueña Lola Rodríguez de Tió. Luego, al salir, mirando al cielo que se encapotaba, le escucharon decir: “Mal día es hoy para mí”.

Era 1893 y su enfermedad se había agudizado con recaídas cada vez más frecuentes. En el epistolario de Casal, son constantes las referencias a los síntomas (la sangre, la tos, la fiebre) tanto como la enfermedad que los originaba: la sífilis, algún padecimiento cardíaco… Pero, por encima de todo, el misterio.

Los padecimientos que visibilizan su cuerpo en la correspondencia viajan juntos con los comentarios de arte, las referencias literarias y los asuntos de familia. Incluso, en una carta fechada el 9 de junio de 1893, Rubén Darío le pide que le escriba, que no olvide que es su amigo, y lo llama —nótese el posesivo— “¡mi pobre y terrible enfermo!”.[1]

A sus espaldas, los amigos y los médicos cercanos a él —como el antropólogo Luis Montané— hablaban y especulaban sobre su enfermedad tanto como sobre su sexualidad. Casal lo sabía y ese secreto lo convirtió en materia literaria.

Así, el 26 de febrero de 1893, en carta a su hermana Carmela, alude a las “mentiras” que se decían de él, una de las cuales era “que padecía de calenturas”. Rumor que desmiente, afirmando que solo eran “neuralgias”.[2] Más tarde, el 30 de julio, le dice que el doctor Zayas le había asegurado que “el tumor” iba “cicatrizando” y que pronto se libraría no solo de él, sino también “de todo género de enfermedades”.[3]

La escritura casaliana es en sí misma el lugar de un crimen, la huella dejada por un cuerpo criminal y su manifestación fuera del orden social.

De hecho, el rechazo al decadentismo de Casal pasa a menudo por la retórica del “cuerpo enfermo” y, lo que todavía es más significativo, por la del “contagio”. Es a esto a lo que se refiere Aurelia Castillo de González cuando, en una carta de mayo de 1892, etiqueta la semblanza que hizo Casal de Joris-Karl Huysmans en La Habana Literaria como “el cuerpo del delito”. La escritura casaliana es en sí misma el lugar de un crimen, la huella dejada por un cuerpo criminal y su manifestación fuera del orden social.

De tal modo, en su texto sobre Huysmans —trabajando intencionalmente a contrapelo de la oposición sano/enfermo— asemejó la lectura de este a “recibir una ducha de ideas sanas y elevadas”. Por ello, Castillo de González lo cita para ripostar desde la óptica positivista de la enfermedad moral: “Perdone, Casal; pero a mí me parece indudable que Ud. salió de esa lectura con una malariaen el alma que le mareaba, fingiéndole ronda dantesca de espectros más atroces, si cabe, que aquellos tan admirablemente animados por Ud. en ‘Horridum somnium’”.

Si en la biblioteca de Casal tenía su origen la enfermedad —el “mal”, en su doble acepción—, la cura tenía que ir a la raíz. Por eso, Castillo de González jura que haría con su biblioteca lo que el cura había hecho con la del Quijote, concluyendo: “dudo mucho que de la quema escapase algún volumen”.

Para ella, lo que había de “hermoso” en la obra de Casal procedía de él. No así “alguna frase, algún período”, le dice, “que yo tacharía con lápiz rojo, eso no es de Ud.; eso es el contagio, eso es lo enfermizo, eso es el extravío”.[4]

Dos años antes, Casal había expresado que cada vez que le caía en las manos un nuevo libro de Maupassant lo devoraba “febrilmente, en poco tiempo, sin soltarlo de las manos”. Según él, “cada párrafo” le producía “el efecto de una bocanada de éter” y, a veces, la sensación era “tan fuerte” que percibía en “el interior de [su] organismo, el estallido que produce la rotura de un nervio al llegar a su máxima tensión”.[5] Este texto es contemporáneo con su primer poemario (Hojas al viento, 1890) y, por tanto, una señal inequívoca de la madurez poética y de la agudeza de la sensibilidad literaria que ya había alcanzado.

Para aprehender a Casal, es preciso seguirlo en su fiebre, tensarnos hasta que algo estalle en nosotros, se rompa.

Su visión sobre la relación lectura-cuerpo-escritura desafía las interpretaciones simplificadoras del asunto “influencias” y de implícitas y explícitas jerarquías. La lectura del “otro” es un acto ritual de “devoración” que termina en la escritura “propia.” Lo “propio” y lo “ajeno,” sin embargo, se vuelven indiscernibles uno del otro en la fiebre de la creación.

Para aprehender a Casal, es preciso seguirlo en su fiebre, tensarnos hasta que algo estalle en nosotros, se rompa. Hay que metérselo en el cuerpo, porque eso era lo que él hacía, no solo con Baudelaire, sino también con la ciudad. Enfebrecido, lee, escribe, expectora. Igual que cuando al final de la crónica sobre el matadero confiesa que “es tal la sensación que [le] produce el espectáculo, que todavía, al escribir estas líneas [le] parece hacerlo con sangre, entre sangre y con manos sanguinarias”.[6] La “sensación tan fuerte” que le causa la lectura de Maupassant no se equipara sino fluye sin fisuras de ningún tipo en la “sensación tal [tan fuerte]” que le causa el “espectáculo” de la matanza.

En ambos casos, la lectura —el ojo que mira, lee— y la escritura están implicadas en el cajón del cuerpo fuera de orden, corrido en sus flujos: fiebre, sangre. Se trata de tensar, de perseguir la ruptura, el estallido de la carcajada al descorrer el velo del positivismo de Varona y de la antropología criminal de Lombroso.

Al “criminal nato” y a la “cubanidad” prescrita en motivos y asuntos, o proscrita en lecturas e influencias, Casal opone gozosamente el contagio, el contrabando y la escandalosa indistinción entre el artista, el matarife y el asesino; entre la tinta y la sangre; y entre lo “suyo” y lo “importado”. Más aún, nos arrastra con él. Ese “todavía” enfatiza aquello que no puede escapar a la atención del lector casaliano: no podemos leer “al escribir estas líneas…” sin al mismo tiempo mirar las manos ensangrentadas de Casal, y aún las nuestras, al pasar sobre esas líneas con nuestra propia mirada y/o al tocar la página.

En su cuento “El amante de las torturas”, publicado en 1893, unos meses antes de su muerte, Casal tensa el nervio de su escritura a tal punto que el estallido definitivo —el último— no podía estar muy lejos. El protagonista es, como Casal, un lector voraz. El narrador lo encuentra en una librería y lo ve detenerse “ante una pila de volúmenes amarillos, dilatar las pupilas, ponerse lívido de emoción, abrir sus pupilas fosforescentes y, estirando su mano, como una garra de marfil, apoderarse de uno de esos libros…”; para, sentarse, “con su presa en la mano, cerca de [su] asiento”.

El contagio, el contrabando y la escandalosa indistinción entre el artista, el matarife y el asesino.

Nótese que la energía erótica se expresa en alteraciones somáticas: las pupilas se dilatan; pero también en una dislocación de la subjetividad que cuestiona otros límites: cuerpo–objeto y humano–animal. La mano resulta una entidad monstruosa. Hace vacilar como un pabilo lo humano, como opuesto no solo a lo animal en general, sino al distintivamente violento y depredador —recuérdese que el libro es una presa— al ser como una garra. Al mismo tiempo, la garra es un objeto bello, exótico, de marfil. No es menos maravilloso, por cierto, el símil que florece en la metáfora.

El narrador especula que el personaje “representaba a lo sumo treinta años”, como Casal, que muere poco antes de cumplir esa edad. ¿No era acaso lo mismo que se comentaba del personaje lo que Casal sabía muy bien se rumoreaba de él?: “Yo no lo conozco bien, ni creo que nadie se pueda preciar de conocerlo, pero lo tengo por uno de los hombres más raros, más sombríos y más originales que se puedan encontrar”.[7]

Los contemporáneos de Casal se habrían sentido muy tranquilos si hubieran podido señalarlo en este cuento, en sus crónicas, en su poesía. Pero lo que intranquilizaba de este era el secreto, el misterio, los “¿si…?”, “¿no será…?”. Porque lo sabía muy bien, Casal se hizo misterio, secreto, pregunta. Se hizo personaje para aquellos que lo escudriñaban como médicos, críticos y hasta como “amigos”:

De mi vida misteriosa,

Tétrica y desencantada

Oirás contar una cosa

Que te deje el alma helada.[8]

Este poema (“Rondeles”), publicado el 30 de agosto de 1892 en La Habana Elegante, parece responder, desafiante, a la disposición que mostró Castillo de González en su carta del mismo año de quemarle toda su biblioteca. Asimismo, a la reseña que había hecho Varona del poemario Nieve (1892).

Casal se hizo misterio, secreto, pregunta.

El ilustre positivista observa con evidente amargura que desde hacía mucho tiempo la publicación de algún poemario en Cuba había dejado de ser un “acontecimiento literario” y, para demostrarlo, menciona la indiferencia que habían sufrido ediciones del “dulce[9] Mendive”, del “portentoso forjador de versos” José Joaquín Palma y del “culto Sellén”.

En contraste, reconoce que, para Nieve, el aplauso “ha sido general, y ha resonado a lo lejos, fuera de la isla”. No que no hubiera habido “reservas,” sino que había prevalecido “la aprobación, que en muchos casos ha lindado con el entusiasmo”.

Por eso Varona elige ser, como él mismo dice, el advocatus diaboli. Sin dudas, irritado porque Casal “se muestra muy desdeñoso de la crítica”,[10] sugiere que no desea que “se malogren o deslustren las facultades del poeta”, añadiendo: “¡Qué no darían los españoles por tener a Góngora sin el gongorismo!” O, por lo mismo, “¡qué no daría él —los cubanos— por tener a Casal sin el casalianismo!”. “Todavía puede hojear menos a Verlaine” y “demás poetas menores de las escuelas decadente y simbolista, y consultar más su corazón y su oído”.

La reseña de Varona muestra su contubernio con la carta de Castillo de González —que precisamente comenta Nieve—, puesto que ambos querían, lápiz rojo en mano, tachar lo que creían imitación y salvar lo que era auténticamente de Casal. Para conseguirlo, estaban dispuestos a algo más que a tachar.

Si Castillo de González quería quemarle la biblioteca entera, Varona soñaba con otros poderes que presagiaban Villa Marista: “Si en nuestras manos estuviera, no repetiría Casal descripciones como la de su cadáver en Horridum Somnium”.[11]

Tenemos que leer con calma la violencia censora diferida de ese “si en nuestras manos estuviera”. Pero por lo mismo, y con más razón, textos como “El amante de las torturas” son la respuesta desdeñosa de Casal y su desafío abierto —desde las prerrogativas del Arte— a los intentos de corregirlo, de negarlo, de destruirlo como poeta. ¿No le advirtió Varona en 1890 que en Cuba se podía ser poeta, pero no vivir como poeta? Casal le responde afirmándose como poeta.

Una “cubanidad” que, como cualquier identidad fuerte, exige límites claros, perfectamente legibles.

Los críticos y amigos de su tiempo, y todavía muchos de los del nuestro, tratan de agenciarlo para una “cubanidad” que, como cualquier identidad fuerte, exige límites claros, perfectamente legibles. Cubano significa, entonces, ser patriota. O cantar las “bellezas” del campo cubano que, por otra parte, el sentido estético rechazaba.

Así, el 10 de febrero de 1890, Casal, recién llegado de Yaguajay — a donde había ido a visitar a su hermana Carmela— le escribe a Magdalena Peñarredonda:

Se necesita ser muy feliz, tener el espíritu completamente lleno de satisfacciones para no sentir el hastío más insoportable a la vista de un cielo siempre azul encima de un campo siempre verde. La unión eterna de estos dos colores produce la impresión más antiestética que se puede sentir. Nada le digo de la monotonía de nuestros paisajes, incluso los de las montañas. Lo único bello que presencié fue una puesta de sol pero esas se ven en La Habana todas las tardes.[12]

Asimismo, en el “cromito” que le dedicó Manuel de la Cruz a Casal, se hace eco de la exhortación de Aurelia Castillo —“la varonil escritora camagüeyana”— que, comentando la “expresión viril” de uno de los poemas de Casal, le dice: “Así, amigo mío, así habla un poeta. ¡La frente alta, el corazón erguido, el ánimo pronto a la lucha!”. De la Cruz añade que el poeta Faustino Diez Gaviño había dicho que “en Nieve se echa de menos la imagen de una mujer, la estela de lágrimas y sangre de una pasión”.

Estos comentarios no son casuales. En primer lugar, son un ejemplo de cómo los contemporáneos articulaban y circulaban el secreto de Casal. El texto poético es cuerpo del delito, territorio de la sospecha, pues el cuerpo de Casal era a su vez el punto en que se entrecruzaban las lecturas extrañas, raras —raras por no afiliarse nítidamente a la heteronormatividad, ni por ceder a las demandas del nacionalismo cubano.

A esta ansiedad responde la recomendación terapéutica de Manuel de la Cruz, quien parece anticipar —por su lógica correctiva de una masculinidad “defectuosa”— el régimen de la UMAP:

Lo útil que sería a Casal recorrer a pie y a caballo los valles y eminencias de la Sierra Maestra, bogar en guairos y en piraguas por las aguas del Cauto, saturarse, impregnarse con el aroma de la naturaleza, para contrabalancear el efecto de su prolongada saturación literaria, y tendremos el método terapéutico indicado para el estado patológico que de común acuerdo todos reconocen en sus manifestaciones morales.[13]

Los “enfermitos”, los testigos de Jehová, los desafectos al régimen, al igual que los gays y los artistas, eran los significantes de “diferentes” excesos que no tenían cabida.

Esas “manifestaciones morales” de que habla Manuel de la Cruz son las mismas que encontramos en el horizonte correccional de la UMAP; recuérdese su lema: “El trabajo os hará hombres”.

Poco importa que muchos de los enviados a esos campos no fueran homosexuales ni escritores. La lógica es la misma. Los “enfermitos”, los testigos de Jehová, los desafectos al régimen, al igual que los gays y los artistas, eran los significantes de “diferentes” excesos que no tenían cabida, por la sencilla razón que el único exceso posible —además de una exigencia— era y sigue siendo la del castrismo.

No es, no puede ser una coincidencia, que los críticos de Casal, y en general el nacionalismo cubano —empezando por José Martí— y el castrismo hayan hecho del campo el espacio ideal para proyectos “terapéuticos”. De hecho, la geografía que traza Manuel de la Cruz es escalofriante. ¡Nada menos que el Cauto y la Sierra Maestra!

En la literatura y cultura cubanas de finales del siglo XIX, Casal pasó como un relámpago. Alguna vez he imaginado su vida como el estallido de los fuegos artificiales. Quiero creer que a quien, desafiando a sus contemporáneos y en particular a Martí, escribió “amo la dicha artificial, que es la dicha verdadera”, le habría gustado esa comparación.

En vida solo publicó dos volúmenes de poesía: Hojas al viento (1890) y Nieve (1892), porque Bustos y Rimas (1893) se publicó póstumamente. De esos tres libros, tres poemas podrían ilustrar su vida poética: “Autobiografía”, “Horridum Somnium” y “Cuerpo y Alma”, respectivamente.

Llamo la atención, además, sobre el lugar que Casal asignó a cada uno. “Autobiografía”, a manera de “carta de presentación” es el primer poema de Hojas al viento, mientras que los dos restantes cierran cada uno sus volúmenes respectivos. Además, “Cuerpo y Alma” fue el último de los poemas escritos por Casal, por lo que no sería exagerado leerlo como un acto testamentario.

La belleza no es lo que se opone a lo sucio y a lo bajo; ni menos tampoco algo que pueda separarse de esto.

Por otra parte, esto también confirma algo que singulariza a Casal de manera excepcional: la concentración poética en la que vida y obra se anudaron en un acto de resistencia que es su mejor legado. Sobre ese poeta concentrado —que no evadido— se concentra a su vez Virgilio Piñera.[14]

De “Autobiografía” tomo el primero y los últimos cuatro versos. “Nací en Cuba…,” escribe Casal, pero la declaración se desentiende de la afirmación identitaria y, en lugar de ello, registra un accidente. El poema concluye con la exposición de un proyecto que ata vida y poesía. Casal se siente orgulloso de perseguir:

fantásticas visiones,

mientras se arrastran otros por el fango

para extraer un átomo de oro

del fondo pestilente de un pantano.[15]

Notamos la “distinción” que separa dos términos que, hasta cierto punto, son o pueden ser contiguos, o vecinos: fango y pantano. Esa distinción no tiene como fundamento la jerarquía moral del discurso racista que margina lo “sucio” en oposición a lo limpio y elevado que es el ámbito de lo blanco.

Al horror solo puede arrancársele su átomo de oro si se lo multiplica.

Por el contrario, aquellos que “se arrastran por el fango” son justo los mismos que presumían de limpios y se creían investidos de una autoridad moral: desde las autoridades y funcionarios coloniales hasta esos —muchos de ellos cubanos— que, “de común acuerdo,” al decir de Manuel de la Cruz, ya habían hecho el diagnóstico de su “estado patológico” y lo habían reconocido “en sus manifestaciones morales”.

No estoy afirmando que Casal hubiera tenido o no en mente, conscientemente, a alguno de esos críticos que mantuvieron una relación cordial con él —aun si solo en apariencia— y que en no pocos casos lo admiraron, a su manera, claro. Pero esos fueron también los que, sintiéndose superiores moralmente, lo censuraron y se empeñaron en corregirlo, y, si no llegaron más lejos, fue porque carecían del poder institucional que habrían necesitado.

Casal, sin embargo, busca sus “fantásticas visiones” no en el paisaje campestre, idílico y siboneyista que le propusiera Manuel de la Cruz, sino en el “fondo pestilente de un pantano”. Este es el Casal que va al matadero, el que colaboró durante años para el semanario satírico y amarillista La Caricatura.

La belleza no es lo que se opone a lo sucio y a lo bajo; ni menos tampoco algo que pueda separarse de esto. El “átomo de oro,” las “visiones fantásticas” que persigue el poeta están y solo pueden ser halladas en el fondo del pantano. No se trata de retozar un poco en el fango, sino de llegar a su mismo fondo; de hacerse uno con él, con sus miasmas y su pestilencia.

El pantano es la metáfora de todo aquello tenido por bajo y por sucio: la enfermedad; el secreto de su vida, que era el de su sexualidad, el de sus lecturas, el de esos perturbadores paseos por sus continuos desvíos que podían empezar en la Casa de Hierro y desaguar en las carceri de Piranesi o en el matadero, en algún solar, y luego descansar en una crónica o en un poema que publicaría La Habana Elegante.

Los ángeles perversos que se ceban en el cuerpo y la sangre de Casal caen y ascienden sin cesar justo en virtud de su diabolismo.

Entonces, al enfrentarnos a “Horridum Somnium” —y recuérdese la furia de Varona—, nos damos cuenta de que a Casal ya no le basta que sepamos de su concupiscencia con el fondo pestilente del pantano. Nos lleva de viaje con él, nos arrastra. Quiere que abramos los ojos y lo miremos y miremos a ver si aguantamos:

agrupados en ronda dantesca

de la fiebre los rojos espectros,

al rumor de canciones malditas

arrojaron mi lánguido cuerpo

en el fondo del fétido foso

donde airados croajaban los cuervos

La fiebre, la languidez —otra vez la enfermedad como significante de la decadencia y del decadentismo; y de los raros deseos del cuerpo—, y ya estamos, ahora sí, en el “fondo del fétido foso”. Los “cuervos airados” son también, por supuesto, los “rojos espectros” de la fiebre. Es el descenso a los infiernos. Y al horror solo puede arrancársele su átomo de oro si se lo multiplica.

El cuerpo libertino de Casal se deshace de todas las ataduras del orden y la ley sociales, y de la regulación y orden anatómicos, al precio, precisamente, de su total disolución:

yo sentí deshacerse mis miembros,

entre chorros de sangre violácea,

sobre capas humeantes de cieno,

en viscoso licor amarillo

que goteaban mis lívidos huesos.

Alrededor de mis fríos despojos,

en el aire, zumbaban insectos

que, ensanchados los húmedos vientres

por la sangre absorbida en mi cuerpo,

ya ascendían en rápido impulso,

ya embriagados caían al suelo.

El regodeo —manifiestamente erótico— en lo sucio y en lo monstruoso se significa en el exceso: chorros, capas, ensanchados. El imperfecto, además, prolonga el pasado. Los “insectos” innombrados —inclasificables, monstruosos— son otro desdoblamiento de los “rojos espectros” y de “los cuervos”.

Su embriaguez no deja lugar a dudas de los deseos desordenados que los lleva a chupar de manera obsesiva la sangre de Casal. Remedan, incluso, una parodia de la historia de Lucifer como ángel caído. Los ángeles perversos que se ceban en el cuerpo y la sangre de Casal caen y ascienden sin cesar justo en virtud de su diabolismo:

De mi cráneo, que un globo formaba

erizado de rojos cabellos,

descendían al rostro deforme,

saboreando el licor purulento,

largas sierpes de piel solferina

que llegaban al borde del pecho,

donde un cuervo de pico acerado

implacable roíame el sexo.

Ahora los “insectos” adquieren una forma más explícitamente fálica (“largas sierpes de piel solferina) y, al gravitar hacia el sexo, la absorción de la sangre se convierte en placer gastronómico: las largas sierpes saborean el licor purulento.

Casal no puede traicionarse a sí mismo. Hay un detalle que lo ilumina. El cuerpo se impone sobre el alma.

Pero, ¿qué “licor” es este que evoca la enfermedad, la repulsión, la llaga, el derrame de lo pútrido, de lo infectado y de lo pestilente —“purulento”— sin dejar por ello de ser licor, ni de evocar también, por lo mismo, el “buen gusto”, la copa de cristal tallado, el refinamiento del salón?

Puede tratarse de la sangre, pero no tiene que serlo. Después de todo, ¿es acaso posible afirmar que el único “derrame” ahí sea el de la sangre? Más aún cuando ese “saboreando” resiste a separarse, a diferenciarse de la devoción implacable del cuervo que le roe el sexo a Casal.

Y ese cuervo no es diferente del Casal que, con la misma vehemencia, araña el “cuerpo liso, bruñido” en el poema de Piñera. Si le preguntamos al cuervo de Casal, quizá nos diga que ahí, en ese “sexo”, está el “poema”. El “pico acerado” del cuervo y las “uñas”no menos “aceradas” de Casal.

Nótese que la implacabilidad del cuervo refleja, a su vez, la dureza y la resistencia del sexo. El cuervo es una figura monstruosa, pues roe; mas eso pone de manifiesto una vez más la sagacidad poética de Casal. El roer mismo implica una depredación metódica, constante, que devora poco a poco. El imperfecto —como dije antes— extiende ad infinitum la devoción del cuervo, tanto como la resistencia del sexo de Casal.

Por otra parte, “Horridum Somnium” prefigura, además, la muerte de Casal. Los “chorros de sangre violácea”, los “fríos despojos”, y sobre todo su cuerpo mismo presentido como mesa de un banquete infernal, sugieren que en este punto Casal ha tramado cuidadosamente la representación final, en la que los comensales serán, sin saberlo, los invitados a otro banquete muy diferente de aquel al que creen asistir.

“Cuerpo y Alma”, su último poema, parece desde el propio título separar —a contrapelo de su propio itinerario estético y vital— el “fondo pestilente del pantano” del “átomo de oro”. A reforzar esta percepción inicial contribuye el hecho de que el poema está estructuralmente escindido en dos partes, la primera de las cuales corresponde al Cuerpo y la segunda Alma.

Solo la muerte podía conseguir lo que no consiguieron los críticos, ni los médicos, ni los familiares.

En la primera sección, se reconoce al cuerpo de “Horridum Somnium”:

Fétido, como el vientre de los grajos

al salir del inmundo estercolero

donde, bajo mortíferas miasmas,

amarillean los roídos huesos

de leprosos cadáveres; viscoso,

como la baba que en sus antros negros

destilan los coléricos reptiles

al retorcer sus convulsivos cuerpos

entre guijarros húmedos

“[T]al es, ¡oh Dios”, exclama el yo del poema:

el cuerpo miserable

que arrastro del vivir por los senderos,

como el mendigo la pesada alforja

que ya se cansan de llevar sus miembros.

El Alma se presenta, claro, con los atributos de la pureza:

Blanca, como la hostia consagrada

que, entre vapores de azulado incienso

y al áureo resplandor de ardientes cirios,

eleva el sacerdote con sus dedos

desde las gradas del altar marmóreo,

mientras que se difunden por el templo

los cánticos del órgano; fragante

como los ramos de azahares frescos

que, en los rizos de joven desposada,

esparcen sus aromas a los vientos

de la noche de nupcias

Entonces, acudiendo una vez más a la construcción paralela:

tal es, ¡oh, Dios!, el alma que tú has hecho

vivir en la inmundicia de mi carne,

como vive una flor presa en el cieno.

Lo que notamos enseguida es que Casal no puede traicionarse a sí mismo. Hay un detalle que lo ilumina. El cuerpo se impone sobre el alma. Al concluir la sección sobre el Cuerpo, Casal no necesita del Alma. Pero esto no puede decirse del Alma, porque en este caso ella aparece apresada en el cuerpo: “como vive una flor presa en el cieno”. Está presa, a merced del cuerpo; así —afirma la protesta herética— la hizo Dios.

Si le preguntamos al cuervo de Casal, quizá nos diga que ahí, en ese “sexo”, está el “poema”.

Uno se explica así por qué al leer el poema siente que la sección del Alma carece de la fuerza, del arranque, de la verdad que no fallamos en reconocer en la del Cuerpo. Así, Casal apostrofa a la divinidad y le ruega: “que la alondra no viva junto al tigre, / que la rosa no viva junto al cerdo”, confirmando en esa súplica la convivencia de los —supuestamente— “opuestos” tanto como la imposibilidad de disolverla.

Pero, lejos de ver en este poema la derrota de Casal, percibo en él la señal del cumplimiento de un destino poético como quizá Cuba no ha tenido otro. Lo que aparece aquí es un deseo de muerte. ¿Qué si no esto es pedir que la rosa no viva junto al cerdo? Solo la muerte podía conseguir lo que no consiguieron los críticos, ni los médicos, ni los familiares.

Casal había llegado al final de su camino. ¡Y qué camino! Ahora le tocaba a él reír, reír a carcajadas mientras fumaba su cigarrillo. Ya vendría alguien a quitárselo de la mano después. Pero ahora, a fumar y a reír.

Y Casal reía, fumaba y reía. Reía pensando en todas las cajetillas de cigarros que le encontrarían en el bolsillo. Reía y se preguntaba: “Y después de mí…, ¿qué?”.

No paraba de reír, no podía parar, porque ya lo sabía. Sus ojos azules, verdes, lo habían visto…

Notas:

[1] Julián del Casal: Epistolario, Editorial Universidad de La Habana, La Habana, 2018, p. 107.

[2] Ibídem p. 18.

[3] Salvo que se indique lo contrario, los destaques en las citas son míos.

[4] Julián del Casal: ob. cit., p. 77.

[5] Julián del Casal: “La vida errante. Guy de Maupassant”, en Prosas, Consejo Nacional de Cultura, La Habana, 1963, t. I, pp. 207-208.

[6] Julián del Casal: “Bocetos sangrientos. El matadero”, en Prosas, Consejo Nacional de Cultura, La Habana, 1963, t. II, p. 154.

[7] Julián del Casal: “El amante de las torturas”, en Prosas, t. II, ed. cit., p. 234.

[8] Julián del Casal: “Rondeles”, Poesías, en Consejo Nacional de Cultura, La Habana, 1963, p. 161.

[9] Itálicas del autor.

[10] En efecto, había hecho caso omiso de los reparos que le había hecho a Hojas al viento en 1890.

[11] Enrique José Varona: “Nieve”, en Robert Jay Glickman: The Poetry of Julian del Casal. A Critical Edition, University Press of Florida, Gainesville, 1978, pp. 437-439. Las itálicas en el título del poema son de Varona.

[12] Julián del Casal: Epistolario, ed. cit., p. 41.

[13] Manuel de la Cruz: “Julián del Casal”, en Cromitos cubanos, Arte y Literatura, La Habana, 1975, pp. 228-229.

[14] Me refiero al poema de Piñera “Naturalmente en 1930”, quien entra “en la noche del poeta” y ve a Casal “arañar un cuerpo liso, bruñido”. Es tal su “vehemencia” que “sus uñas se rompían”, nos dice. A su “pregunta ansiosa”, Casal responde “que adentro estaba el poema”. El cuerpo liso y bruñido de la poesía resiste a la vehemencia de las uñas de Casal que insiste en arrancarle su secreto: el poema. El poema piñeriano —en sí mismo un impecable trabajo de concentración poética— señala que lo que realmente cuenta es el acto poético; es decir, la vehemencia del poeta. Esta intuición la encontramos también en el Lezama que privilegia el flechazo sobre la diana o en el que ve escapar la poesía en el instante en que cree que esta iba a encontrar su definición mejor. Pero cabe advertir que Casal mismo adelanta esa lección no solo en el ejemplo de su propia obra, desde luego, sino incluso en el soneto “Mis amores”, del cual parece un eco el poema de Lezama. En este soneto la poesía es “el lecho de marfil, sándalo y oro, / en que deja la virgen hermosura / la ensangrentada flor de su inocencia”. La poesía, y/o la belleza violentada, permanece “virgen”. Las uñas vehementes del poeta ensangrientan la flor de esa inocencia que, no obstante, escapa virgen. Nótese, una vez más, que la belleza aparece en un escenario de violencia, criminal incluso, y que ahí queda el cuerpo de un delito cometido e imposible de cometer. Cfr. Virgilio Piñera: La isla en peso, Ediciones Unión, La Habana, 1998, p. 198; José Lezama Lima: Poesía, Cátedra, Madrid, 1998, p. 85; y Julián del Casal: Poesías, ed. cit., p. 31.

[15] Julián del Casal: Poesías, ed. cit., pp. 15-17.

Sobre la transficción, la translectura y otras naderías

Teoría de la transficción es uno de los libros más valientes de la Editorial Hypermedia. Es una antología de escrituras que han decidido mutar su estructura celular y burlarse de los bordes, ignorar los límites. Aguilera se toma el trabajo de desmenuzar el concepto de transficción desde varias de sus aristas.