Tenían la misma letra. Por entonces todos los niños cubanos compartían el milagro cívico de una caligrafía común. El Caballero de París y Fidel Castro Ruz, por ejemplo, escribían exactamente igual. En la Cuba del capitalismo no era necesario ser generales ni doctores para tener una letra de lujo y una ortografía excepcional.

Al Caballero de París lo enloqueció la presencia permanente del pueblo cubano. Nada es más perverso que la popularidad. Es atormentante vivir rodeado de gente y de esa pesadilla perpetua llamada una historia nacional.

Vivir en sociedad, enajena. A la vuelta del tiempo, con un par de traumas más o menos familiares, nuestra cordura va cediendo, complaciente. Y nos quedamos entonces muy solos. Con nuestros cuerpos todavía con cuerda, pero ya descoyuntados de toda razón. La cabeza completamente desquiciada. La mente ida. El alma ávida por adivinar cómo fugarse del sinsentido diario. A cierta edad, quien no se ha matado es un loco.

El Caballero de París no se mató. Tampoco se mataría Fidel Castro Ruz. Nonagenarios ambos, cada uno sobrevivió a su propia insania. Cada uno, según su propio y personalísimo modo, nos impuso el mito de sus locuras longevas. Y los dos terminaron pareciéndose incluso físicamente, con tres decadentes décadas de desfasaje. Este lunes de enero del año 2023 todavía estamos pagando las consecuencias de semejante mímesis, tanto a nivel de memoria íntima como insular.

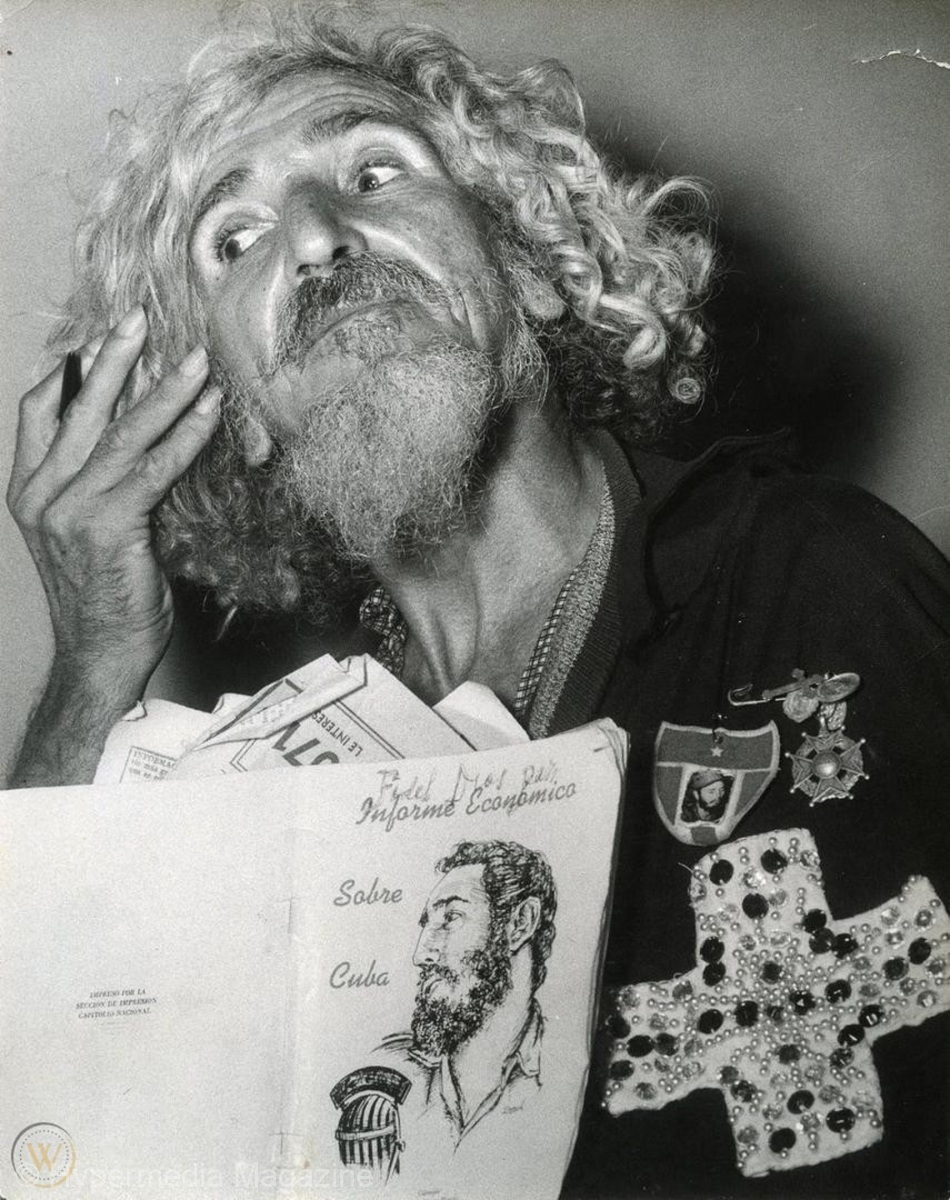

En sus discursos y conversaciones, a Fidel Castro le hicieron y él mismo hizo múltiples referencias sobre El Caballero de París. A cambio, como cortesía caballeril, José María López Lledín incorporó al Caballero de Birán a su itineraria indumentaria.

La foto de Raúl Corrales es explícita al respecto. Tan temprano como en 1960, mientras Cuba se partía por la mitad, al repique de los paredones de fusilamiento y el éxodo en masa y el peor presidio político del hemisferio occidental, El Caballero de París ostentaba la parafernalia de Fidel Castro Ruz encima, acaso como un talismán contra el manicomio al que de todas formas la Revolución lo remitiría años después.

Uno nunca se metió con el otro. No se atacaron entre sí, desde sus respectivos tronos. De París a Birán, tal vez existió una extraña solidaridad entre orates de equivalente caligrafía.

Hoy los dos están muertos y enterrados, cenizas que no cupieron en el corazón sin casa de los cubanos, ni en el cariño contemporáneo de nuestra nación infartada. Cuanto más, se les recuerda como caricaturas, nunca con cariño. Como quien reconoce sus casos clínicos de compatriotas, pero sin que sus biografías movilicen en nosotros ni un parpadeo de compasión.

Su castigo mutuo es no inspirar nada a nadie en nuestro pueblo. Simplemente no queremos parecernos a ellos: promiscuos protagonistas en público y, a la postre, pobres papelaceros sin amor.

Inconcebibles inmigrantes españoles que trajeron de Europa su amargada alienación. Con José María López Lledín y Fidel Castro Ruz vino a la Isla el totalitarismo, por más que el primero sea sinónimo del pacifismo pordiosero y el segundo signifique un soberano holocausto.

Uno y otro fueron hombres del siglo XX y su medallerío de mierda, incluidos crucifijos y condecoraciones. Y, también, panfletos impresos y bolígrafos para perpetrar sus apuntes de cara a la posteridad.

Estatuas que los cubanos del futuro tendremos que derribar, cuando el borrón y Cuba nueva de la democracia convierta a caballos y caballeros por igual en pura carroña, en el pasto perfecto de la prehistoria que vendrá.