Resulta difícil comprender cómo consiguen hoy sobrevivir los cubanos de a pie. Las necesidades más básicas de la vida cuestan mucho más que el salario medio oficial, de 6.506 pesos (equivalente a 14,46 dólares al tipo de cambio informal, que es el que todo el mundo usa). La mayoría de los profesionales, como médicos y profesores, viven con esa exigua cantidad. Más abajo en la escala, limpiadores y vigilantes de museo cobran 2.500 pesos, que apenas equivalen a 5 dólares. Y, sin embargo, un cartón de 30 huevos cuesta 2.800 pesos, más de un mes de salario para muchos. Un kilo de arroz y un kilo de frijoles, la base de la dieta cubana, cuestan 650 pesos y 300 pesos respectivamente, lo que equivale en conjunto a unos diez días de trabajo para los peor pagados. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU, más acostumbrado a prevenir la hambruna en África, ayuda hoy a mantener con vida a los niños cubanos.

Las cargas de la vida cotidiana resultan extenuantes. En el calor sofocante, se corta la luz en la mayoría de los lugares al menos cuatro horas al día y, en algunas zonas, la mayor parte del tiempo. Los ventiladores y los aires acondicionados pasan muchas horas apagados. En muchos sitios también se corta el agua, de modo que beber, cocinar y lavar, por no hablar de ducharse o siquiera tirar de la cadena, se vuelve con frecuencia imposible.

Según el Observatorio de Derechos Sociales, un centro de estudios respaldado desde España, el 89% de las familias cubanas “vive en pobreza extrema”; el 70% prescinde de al menos una comida al día; el 12% de los mayores de 70 años sigue trabajando después de jubilarse para poder sobrevivir, porque el 58% de ellos gana menos de 4.500 pesos al mes (unos 10 dólares); solo el 3% de los cubanos puede conseguir en las farmacias la medicina que necesita.

El transporte público ha desaparecido prácticamente; los autobuses son escasos y pasan muy de tarde en tarde: grupos de personas intentan hacer autostop; los propietarios de coches a menudo no encuentran gasolina o no pueden pagarla; las gasolineras con frecuencia están fuera de servicio; los conductores pueden esperar más de una semana para recibir una asignación racionada de 40 litros a un coste de 46 dólares, varias veces su salario mensual; las estaciones de servicio estatales a menudo exigen el pago únicamente en dólares. Al conducir 150 km al oeste de La Habana por una autopista arterial hacia Pinar del Río, una capital provincial, llama la atención la inquietante ausencia de tráfico.

Millones de cubanos dependen de las remesas de algunos de sus más de 3 millones de familiares en el exterior. O, cada vez más, se incorporan al sector privado, antaño denostado por el Partido Comunista, donde se dice que los salarios suelen ser al menos ocho veces superiores a los que paga el Estado.

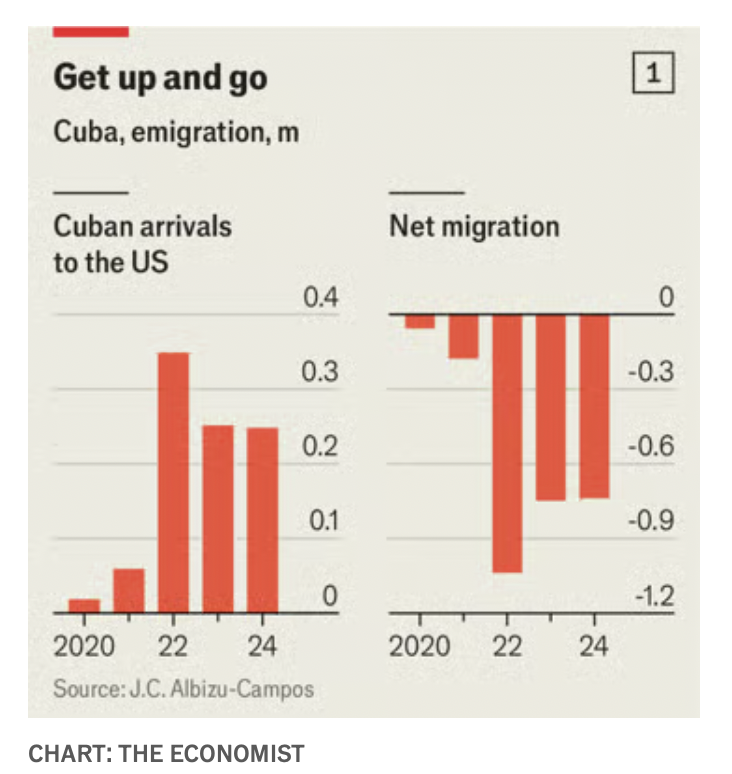

O, quizá lo más revelador de todo, emigran. Según algunos cálculos, alrededor de una cuarta parte de los 11,2 millones de habitantes de Cuba —la cifra del último censo que las autoridades siguen citando— se ha marchado en los últimos cinco años (véase el gráfico 1). De acuerdo con esa misma encuesta española, el 78% de los cubanos todavía quiere irse o conoce a alguien deseoso de hacerlo. Un destacado demógrafo cubano, Juan Carlos Albizu-Campos, calcula que 2,75 millones han salido del país desde 2020, incluidos unos 788.000 solo el año pasado. (Este año el flujo hacia Estados Unidos puede haberse ralentizado, desde que Donald Trump revirtió la histórica política de brazos abiertos que se aplicaba a los cubanos; ha empezado a detener y deportar a algunos migrantes en situación irregular). Además, la tasa de fecundidad ha caído hasta un pobrísimo 1,29 hijos por mujer.

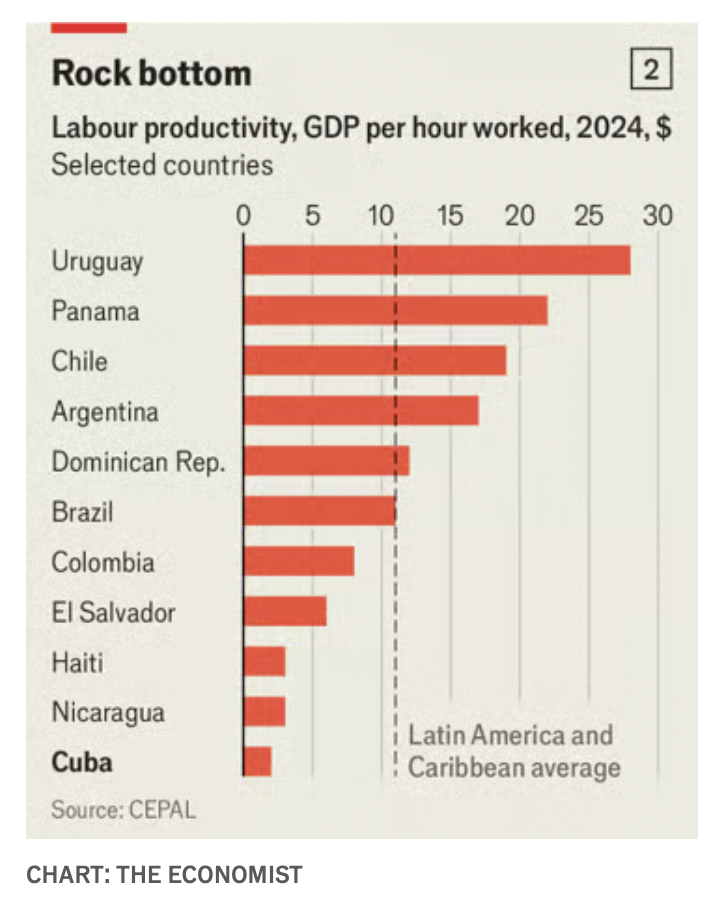

Buena parte de la clase profesional se ha marchado. El año pasado, el número de médicos de familia se redujo a menos de la mitad. Incluso el cuerpo del muy admirado Ballet Nacional, donde el salario mensual estándar rondaba los 5.000 pesos, se ha visto reducido a la mitad por el éxodo. Un diplomático occidental afirma que “la mayoría de los cubanos con empuje ya han hecho las maletas y se han ido”. De modo que en el corazón de la economía cubana se abre un enorme agujero de mano de obra. Un estudio reciente sobre la productividad laboral en América Latina y el Caribe, elaborado por la Cepal, un organismo de investigación de la ONU, situó a Cuba en el último puesto entre 28 países, por debajo incluso de la caótica Haití (véase el gráfico 2).

La economía está completamente por los suelos. Casi nada funciona con eficiencia. Cuba fue en su día uno de los principales exportadores de azúcar del mundo; las cifras más recientes muestran que la producción se sitúa ahora en su nivel más bajo en más de un siglo, de modo que el país tiene que importarla. Fidel Castro, que dirigió el país desde la revolución de 1959 hasta 2008 (murió en 2016), llegó a ordenar a los ingenios azucareros que alcanzaran un objetivo anual de 10 millones de toneladas; en 1989 llegaron a 8 millones. En la zafra 2024-25 se habrán obtenido unas irrisorias 150.000 toneladas.

El turismo, que fue en su momento uno de los pilares de la economía, se ha desplomado. A raíz de la histórica visita del presidente Barack Obama a Cuba en 2016, los turistas acudieron en masa. Pero, tras la pandemia de Covid-19, el sector nunca se recuperó. Los grandes hoteles están casi vacíos.

La indigencia y el abandono en el centro y la parte vieja de La Habana son palpables. Las tiendas estatales tienen poco que vender. A plena luz del día, personas de todas las edades permanecen apáticas en los portales. Salvo en un pequeño sector cuidadosamente restaurado en torno a la más hermosa de las plazas antiguas, la miseria de las calles llenas de baches, con aceras rotas y montones de basura, se ve acentuada por los inquietantes vestigios de una elegancia pasada. Edificios decimonónicos antaño suntuosos están hoy sucios y ruinosos.

La inflación, que hace un año se situaba oficialmente en el 27%, se ha mantenido en torno al 15% desde julio. El peso en el mercado abierto se ha desplomado de unas 20 unidades por dólar en 2019 a unas 450 en la actualidad, según el seguimiento de El Toque, una plataforma dirigida por periodistas y blogueros cubanos en el exilio. El ministro de Economía admitió en julio que la economía se ha contraído un 11% desde 2019.

En medio de este panorama sombrío, el único rayo de luz es el auge de la empresa privada. Un cambio legal en 2021 que permitió la creación de 11.000 pequeñas y medianas empresas ha supuesto un cambio radical, afirma Ric Herrero, un cubano-estadounidense que dirige el Cuba Study Group, un grupo de investigación y defensa de políticas con sede en Washington que promueve el acercamiento económico y político a la isla. Las cifras recientes indican que las empresas privadas, con un máximo permitido de 100 trabajadores, representan el 55% del comercio minorista y emplean a un tercio de la fuerza laboral.

El gobierno parece incapaz de decidir si limitarse a tolerar la empresa privada o fomentarla. Los hermanos Castro (Raúl gobernó otra década después de que Fidel se retirara en 2008) la despreciaban. Pero hoy es crucial para mantener con vida a los cubanos. “El Partido Comunista no tiene más opción que dejar prosperar al sector privado porque alimenta al país y da empleo a la gente”, señala Ricardo Zúñiga. Zúñiga, estadounidense, asesoró al presidente Obama durante el período de esperanza posterior a 2015, cuando se ensayó un modesto acercamiento y un tono más suave entre ambos países. Entonces se convenció al régimen cubano para que entreabriera, con cautela, la puerta a la empresa privada.

Aferrarse al dólar

Una amarga ironía para el menguante grupo de cubanos que aún creen en la revolución es que el dólar es, indiscutiblemente, el rey: los cubanos que trabajan para empresas privadas, casi enteramente dolarizadas, están ahora muchísimo mejor que quienes languidecen en la penuria salarial de las entidades estatales que pagan en pesos. Pocos cubanos parecen culpar al embargo de Estados Unidos (“el bloqueo”, como lo llaman las autoridades) de su situación, aunque es evidente que la agrava.

Pero los empresarios privados se ven constantemente frustrados por la falta de claridad del gobierno a la hora de interpretar la ley y por su persistente desconfianza hacia la libre empresa. “Aquí todo hay que hacerlo dando rodeos”, dice Marta Deus, una destacada emprendedora que dirige un servicio de asesoría fiscal y jurídica y que fundó una empresa de reparto llamada Mandao, cuya aplicación tiene 200.000 usuarios. “No hay nada claro. Nadie conoce las reglas. Estamos esperando cambios. Pero es como si el gobierno viviera en otro mundo”.

Por encima de todo, el gobierno está aterrorizado ante la posibilidad de que, si el sector privado despliega sus alas y deja entrar capital extranjero, el sistema se vea desbordado, primero en lo económico y después en lo político. “Cuando vea el primer McDonalds en la Plaza Vieja, sabrá que la revolución se ha terminado”, dice un veterano observador brasileño. “Siguen siendo demasiado paranoicos para abrirse”, afirma Herrero. “Ven la empresa privada como un nido de gusanos que se infiltrará y desestabilizará el país hasta terminar echando al Partido [Comunista] del poder”.

Hasta ahora no ha surgido ningún Mijaíl Gorbachov que intente reformar este mismo tipo de sistema, como hizo él en la Unión Soviética. De vez en cuando, a lo largo de los años, algún aspirante a modernizador ha asomado tímidamente a la luz, solo para ser enviado al ostracismo (o al “Plan Pijama”, como lo llaman en broma los cubanos). Raúl Castro, que ahora tiene 94 años, sigue siendo influyente entre bastidores y, según se dice, se opone tajantemente a diluir el marxismo-leninismo consagrado en la constitución. Miguel Díaz-Canel, de 65 años, que sucedió a Raúl como presidente en 2018, es considerado una figura gris y meramente decorativa.

Una oposición clandestina dispersa es débil y está fragmentada. La prensa y la televisión autorizadas se muestran completamente sumisas. Las redes sociales son menos fáciles de controlar, pero los blogueros y activistas en línea son estrechamente vigilados y encarcelados si se vuelven demasiado populares o se expresan con demasiada libertad. No existe un movimiento alternativo coherente o creíble ni en la isla ni en Miami, ninguna figura al estilo Mandela esperando entre bambalinas o en prisión. La última gran ola de protestas nacionales, en 2021, fue rápidamente aplastada, con cientos de personas enviadas a la cárcel. Un observatorio de derechos humanos con sede en Miami sostiene que hay 1.196 activistas entre rejas.

Algunos cubanos miran a Estados Unidos en busca de salvación. Pero la actitud de Donald Trump es difícil de descifrar. Cuando mira hacia el sur, Venezuela es su objetivo principal. Muchos cubanoestadounidenses, como Herrero, llevan años defendiendo una relación más amplia con Cuba. Hasta ahora han carecido de representación en Washington, pero una generación más joven puede mostrarse más receptiva al argumento de que aislar a Cuba durante más de medio siglo ha fracasado de forma evidente.

Mientras tanto, el país se enfrenta a la ruina, con un gobierno paralizado por sus propias contradicciones y un pueblo aparentemente demasiado agotado para levantarse y derrocarlo. “Este sistema está tan podrido que no tiene arreglo”, dice un taxista de 52 años que se marcharía si no se sintiera obligado a cuidar de su madre enferma. “Lo único que se puede hacer es deshacerse de él y empezar de cero”.

* Artículo original: “Cuba is heading for disaster, unless its regime changes drastically”. Traducción: ‘Hypermedia Magazine’.