En la mayoría de los países, la canasta básica alimentaria (CBA) funciona como un instrumento para estimar el costo mínimo mensual necesario para cubrir los requerimientos calóricos y nutricionales esenciales de un hogar promedio. Su construcción se basa en las condiciones de producción nacional, estudios de consumo poblacional y guías alimentarias. Sus resultados sirven como base para definir políticas salariales, líneas de pobreza, subsidios y diversos mecanismos de protección social.

Esta lógica convencional no aplica en el caso cubano. En Cuba no existe una referencia única de precios de mercado que permita medir con transparencia y regularidad el acceso alimentario. En su lugar, predomina una red fragmentada, desigual y volátil, marcada por la casi desaparición del sistema de distribución racionado y subvencionado —uno de los pilares históricos del discurso oficial de igualdad—, frente al crecimiento sostenido de mercados dolarizados, redes privadas y circuitos informales.

Tras décadas de suministro alimentario básico controlado por el Estado, y bajo el impacto de un capitalismo administrativo emergente en el que el salario promedio carece de poder real, Cuba ofrece un espacio de análisis complejo en cuanto a la seguridad alimentaria de sus hogares. FMP considera indispensable ampliar este debate partiendo de la pregunta ¿cómo construir una canasta básica alimentaria (CBA) cuando el consumo observado está marcado por la escasez y la exclusión, no por la elección libre ni la suficiencia nutricional?

Proponemos un estudio que se base en cálculos iniciales de una CBA ajustada, que incluya los alimentos esenciales, presentes y reconocidos en la dieta cubana actual, pero no estrictamente desde un consumo que registra ya graves distorsiones alimentarias. No se busca su cálculo exacto actual, sino referencias que, desde mercados diferentes en oferta y accesibilidad, den muestra de la compleja tarea que es asegurar una alimentación básica en Cuba. Para ello, presentamos una crítica a las concepciones nacionales de lo que es una canasta básica alimentaria y el uso político de su sucedáneo en el país. Realizamos una aproximación empírica de una CBA que incorpore una ampliación mínima del patrón precario de consumo, pero aún económicamente situada en el contexto cubano. Al cierre discutimos las limitaciones reales para la composición de una CBA adecuada para los hogares cubanos.

La libreta de abastecimiento como simulación de una CBA

La composición de la CBA se define a partir de patrones de consumo promedio, adaptados a las características de cada población según sus indicadores socioeconómicos y el funcionamiento de su sistema alimentario local. La correspondencia entre la CBA y los ingresos reales de los hogares resulta fundamental para diseñar y monitorear políticas públicas que busquen garantizar el derecho a una alimentación adecuada. Por ejemplo, un cálculo real de la CBA ayuda a estimar la línea de pobreza extrema: el umbral por debajo del cual los ingresos de un hogar no alcanzan siquiera para cubrir los requerimientos alimentarios mínimos.

Desde 1962 y hasta bien entrados los años noventa, el sistema de racionamiento alimentario en Cuba —operado mediante la libreta de abastecimiento y redes comerciales de control estatal— constituyó la experiencia más cercana a una canasta básica alimentaria (CBA) para la población. Cada hogar recibía mensualmente productos subvencionados que componían una dieta mínima garantizada por el Estado. Sin embargo, en lugar de funcionar como una herramienta de planificación basada en estudios de consumo, requerimientos nutricionales y hábitos alimentarios locales, la llamada Canasta Familiar Normada respondía a una lógica de igualitarismo centralizado, dependiendo de los recursos disponibles para su racionamiento. No se trataba de un instrumento diseñado para orientar políticas públicas o monitorear el bienestar social, sino de un mecanismo operativo de distribución vertical, donde el Estado definía unilateralmente lo que debía ser consumido. En los años 70 y 80, por ejemplo, dado los contratos comerciales preferenciales con el CAME, la canasta familiar normada incluyó productos industrializados “proteicos” como carne prensada, salchichas y paté enlatado provenientes de Europa del Este, productos altamente procesados, con bajo valor nutricional y ajenos a la cultura alimentaria cubana.

Así, la peculiar relación entre Estado y consumidor, mediada por la libreta, no solo consolidó una dependencia estructural, sino que moldeó también el lugar subjetivo del ciudadano en el sistema alimentario: más que usuarios con derechos, los destinatarios de la canasta se convirtieron en receptores pasivos de lo que el Gobierno estimaba pertinente entregar. En el discurso político, lo que los cubanos asumían como canasta básica, no mostraba un estándar técnico de referencia, sino que era un instrumento político diseñado más para administrar la escasez y promover la idea de la acción pública hacia la seguridad alimentaria. Si bien la libreta de abastecimiento funcionó durante décadas como herramienta distributiva e institucionalizada, su peso real comenzó a desaparecer desde el Periodo Especial. A partir de entonces su contenido se redujo drásticamente, hasta cubrir —durante buena parte de los años 2000— apenas lo necesario para los primeros 10-15 días del mes. En la actualidad, la libreta apenas garantiza unas pocas libras de arroz, azúcar y otros productos menores, distribuidos con frecuencia irregular.

Para los hogares económicamente más vulnerables de los 4 017 000 núcleos familiares registrados en este sistema, la libreta de abastecimiento sigue siendo indispensable. Para la mayoría es un mal tolerado por necesidad; según encuesta de Food Monitor Program, el 96,6% de los cubanos afirma que los productos entregados por este sistema “no les sirve para comer lo que necesitan o les gustan”. Por su parte, el 32,4% de los hogares asegura que la calidad de la libreta es “pésima, se come de ella porque no hay más nada”, mientras que un 42,3% afirma que es “regular, hay productos incomibles”.

La única manera de suplir la ausencia que ha dejado la canasta familiar normada es acudir a las formas de comercialización, desreguladas y privadas, que han configurado en la última década un capitalismo administrativo, alejado del modelo original de distribución socialista del que la libreta era corona. Ya el año pasado el gobierno había reconocido su insolvencia para sostener el contenido de esta canasta, en un 80% importado, adoptando medidas como la segmentación de precios, el cobro de productos antes subvencionados y la transferencia de la responsabilidad alimentaria al mercado informal y a las familias. La dolarización parcial del comercio interno, la legalización de circuitos cuentapropistas y mipymes, así como el fallo de medidas gubernamentales de “revitalización” económica han continuado transformando profundamente el sistema alimentario cubano. Ante este panorama, ¿cómo aproximarnos de forma realista a lo que cuesta comer adecuadamente para una familia cubana?

Una medición crítica de la CBA en el contexto cubano

Entre las estimaciones oficiales recientes de una CBA observada en Cuba se encuentra el valor previsto al inicio de la Tarea Ordenamiento (enero 2021), de 1 528 pesos mensuales. Sin embargo, nueve meses después se reconocía en la Asamblea Nacional del Poder Popular que su valor había aumentado a 2 821 pesos en promedio nacional, con 400 pesos más en la capital. Aunque estas cifras ya eran superiores al salario mínimo y a la mayor parte de las pensiones en el país, aún no alcanzaba un cálculo real.

Para comienzos del año 2024 el economista Omar Everleny Pérez estimó que una CBA mínima para dos personas en Cuba ascendía a unos 20 000 pesos al mes, lo que para muchos seguía siendo una cifra conservadora. Este costo pasó a 24 351 al cierre de ese año lo que confirmaría que, para sustentar el costo de la alimentación de una familia de dos personas harían falta más de ocho salarios o más de 29 jubilaciones promedio al cálculo del momento. Esta dicotomía tenía entre sus causas la caída del salario medio real en un 35% durante los años previos, con una inflación acumulada de 190,7% según el Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana. Para julio de 2025, con un salario medio cuya equivalencia en el mercado informal es de 17 dólares, los cubanos se debaten entre el desabastecimiento en redes estatales, de productos a precios accesibles y la abundancia en comercios privados, de productos con precios que llegan a duplicar una jubilación mínima (como un cartón de huevos, un paquete de pollo o un kilogramo de leche en polvo).

El cálculo realista de una CBA enfrenta en Cuba grandes desafíos metodológicos. El Gobierno realiza encuestas que determinan la composición media de la canasta de consumo, pero no publica sus indicadores íntegramente. Por otra parte, este consumo es precarizado y de subsistencia, responde a lo que los cubanos alcanzan a conseguir con sus salarios, no a los requerimientos nutricionales, culturales y a los hábitos locales reales; tampoco es referente del sistema alimentario en un país cuya producción nacional ha caído en un 67% en los últimos años. Otras redes como mipymes y mercados informales no forman parte del cálculo estatal declarado, sin embargo, medidas como el reordenamiento de subsidios y la segmentación por niveles de ingreso revelan el reconocimiento oficial del sistema mixto.

Además del desigual contraste desigual entre costos y calidad de bienes y servicios regulados por el Estado y su impacto en el consumo promedio, otros obstáculos para calcular la CBA son la referida estampida inflacionaria y la volatilidad de los precios, la variabilidad de oferta y calidad entre las diferentes redes de comercialización, así como la diversidad de métodos de pago (transferencias electrónicas, divisas, pesos cubanos).

Resultados del estudio de campo de Food Monitor Program

En un inicio, FMP determinó formar un conjunto de ocho grupos alimenticios y 29 productos consecuentes con el sistema y la cultura alimentaria nacional. Se estimó una composición mínima estándar para dos adultos, en base a una ingesta calórica mensual según actividad y requerimientos estandarizados, con distinción entre mujeres: 54,000 calorías/mes y hombres: 66,000 calorías/mes.[1] La selección se centró en productos que: siendo frescos, se produzcan principalmente en la región; siendo procesados, sean los de mayor tasa de importación y compra; con presencia relevante en mercados estatales (normados o regulados) y/o privados; de consumo estándar-generalizado en todas las provincias del país; usados según hogares con tres grupos etarios diferentes.

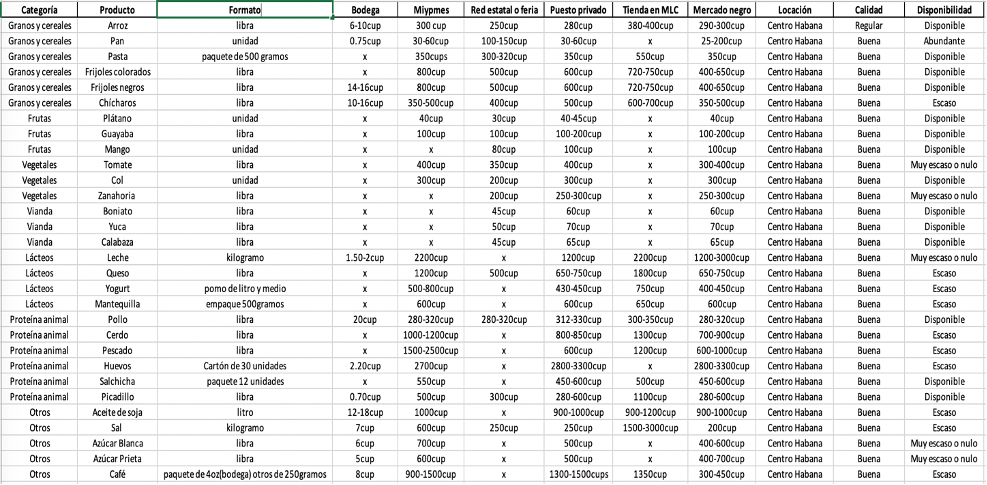

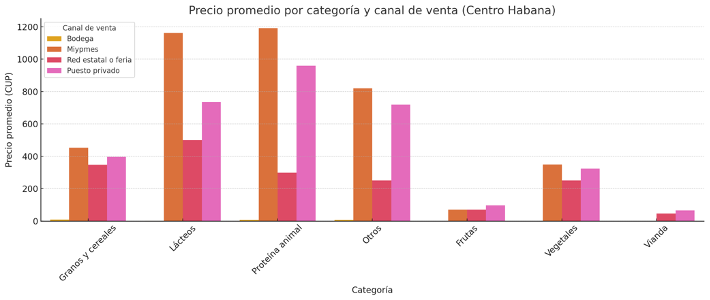

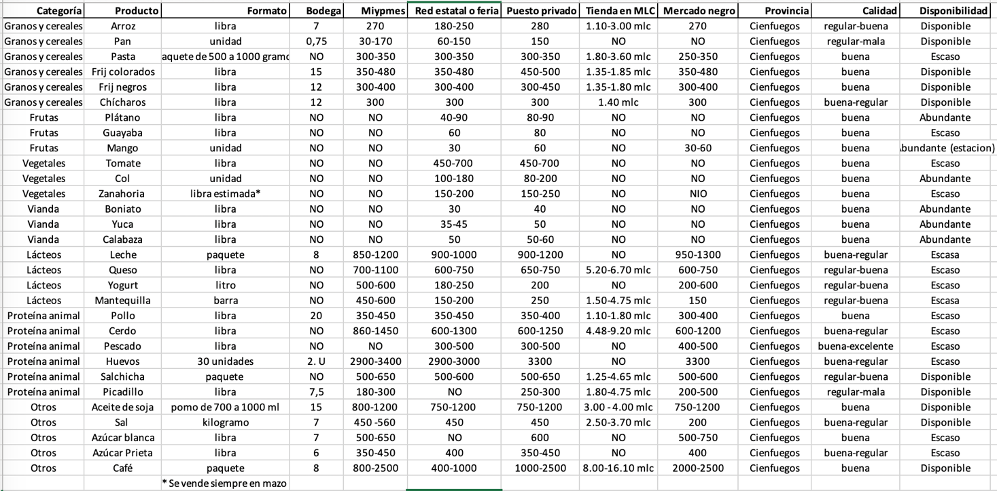

En las provincias de La Habana y Cienfuegos se monitorearon entre los meses de noviembre y diciembre de 2024, y luego abril y mayo de 2025, los productos que respondieran a estos requerimientos, registrando sus precios, formato, disponibilidad y calidad en los diferentes mercados alimentarios (bodegas, red estatal o ferias, puestos privados y mipymes, tiendas en MLC, mercado negro). El cálculo aproximado se realizó en base a un salario medio mensual de 6506 pesos[2], una pensión mínima de 1528 pesos y un tipo de cambio (informal) de 360-400 pesos/dólar. Algunos apuntes adicionales convienen en mantener algunos productos que, entregados por la bodega de forma ocasional, no representan un consumo clave; lo mismo ocurre con las casi extintas tiendas en MLC. En cuanto a alimentos frescos como frutas y vegetales se escogieron los más consumidos, aunque no todos estuvieran en estación en uno de los dos momentos del ejercicio

Compilación de precios en la provincia de Cienfuegos.

Compilación de precios en la provincia de La Habana

A primera vista del compendio más general sobresale que la capital muestra mayor variedad que Cienfuegos en redes de venta y rangos más amplios, además de precios más elevados. La variación en el acceso y la disponibilidad de estos alimentos refuerzan la idea de un sistema fragmentado tanto territorial como económico. En cada provincia los propios productos también muestran una gran variabilidad de precios dependiendo del mercado. Algunos productos básicos como el pan, el arroz y la pasta tienen mayor disponibilidad en múltiples mercados, mientras que otros como leche, huevos y cárnicos son escasos y extremadamente caros, superando salarios y pensiones mínimas. Aquellos productos que proceden de la producción nacional como frutas y vegetales muestran baja representación de disponibilidad/precios. Mientras que redes estatales como la bodega muestran el único acceso realista en cuestión de ingresos, su variedad, ración y disponibilidad es casi nula. El resto de los mercados muestran diferencias entre categorías según su naturaleza (mayormente de importación/ mayormente de producción agrícola/ mayormente de elaboración de alimentos, etc.) pero en general ofrecen opciones nutritivas y de mayor calidad que las redes estatales, aunque al margen del ingreso real.

Siguiendo las calorías y los requerimientos específicos por grupo alimentario, pueden hacerse diferentes combinaciones con la información anterior, sin embargo, en busca de adecuarnos a la experiencia más verídica en la compra de comida en Cuba, se privilegiaron los cálculos de productos disponibles, en los lugares más accesibles económicamente, para luego completar con aquellos que, siendo más caros, estaban solo en oferta en redes de mipymes, en puestos agrícolas privados y en el mercado negro. Es importante resaltar que el consumo actual de alimentos en el país también está limitado por el acceso a otros servicios como agua potable y energía para la cocción, que inciden en el tipo de alimentos que se escogen en la dieta diaria, así como en su elaboración.

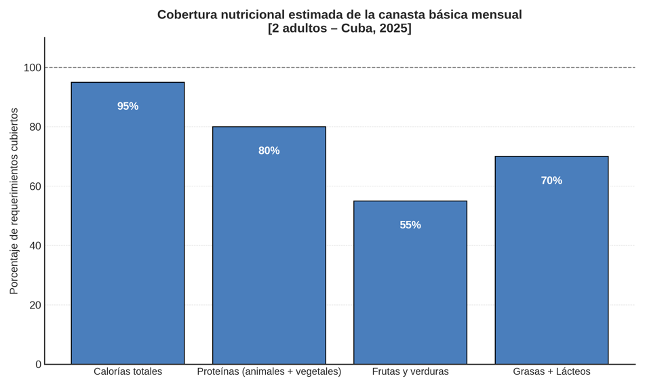

Todo lo anterior implicó no incluir todos los productos ideales previamente marcados, ya que se distanciaban extremadamente de la experiencia real en el país. En su defecto se siguieron combinaciones que cubrieran los nutrientes y calorías necesarias, pero con presencia de más cantidad de productos en ausencia de otros específicos (más arroz, pan y pasta a falta de carbohidratos diversos, más cantidad de pollo y picadillo ante los precios inaccesibles de pescado o carne de cerdo/res, seleccionando dos tipos de frutas y vegetales por estación, priorizando solo leche entre los lácteos).

Estos cálculos concluyeron que una CBA, mínimamente conformada con los alimentos estrictamente necesarios para dos personas, consistiría en una suma aproximada de 41 735 CUP pesos para para dos personas residiendo en La Habana, lo que correspondería a 6.41 salarios promedios. Para Cienfuegos la suma aproximada sería de 39 595 pesos representando 6.09 salarios promedios. En ambos casos se reafirma la falta de poder adquisitivo del ingreso formal para acceder a una dieta básica medianamente saludable.

Como se ve en la tabla siguiente, la canasta recogida cubre principalmente los requerimientos energéticos básicos, mientras se encuentra en el cúmulo mínimo suficiente en cuestión de proteínas (no ideales sino mayormente procesadas) y muestra un índice casi deficitario en cuestión de frutas y verduras (que responde el retroceso de la producción agrícola nacional). Aún con este modesto balance, el costo de la CBA continúa siendo muy por encima de la capacidad real de adquisición de la mayoría de los cubanos, lo que se confirma en estudios anteriores de FMP, donde más del 96% de los hogares han reportado pérdida de acceso a los alimentos.

La canasta básica como umbral ético

En Cuba, donde el consumo refleja carencia más que elección, y donde la dieta no responde a pautas culturales ni nutricionales sino a lo que el Estado permite o el mercado impone, la noción de canasta básica alimentaria (CBA) no es técnica: es una disputa política y epistemológica. La enorme distancia entre los ingresos reales y el costo de una alimentación mínima —que puede requerir hasta cinco o seis salarios promedio para dos personas— evidencia no solo una brecha económica, sino la fractura del contrato social que pretendió sostener el sistema cubano.

Frente a esta realidad, urge entender la seguridad alimentaria no como indicador tecnocrático, sino como un derecho sistemáticamente vulnerado. Para el Food Monitor Program, la CBA en Cuba debe pensarse como un piso ético que permita visibilizar el impacto de la economía de subsistencia y la precariedad estructural. Más que subordinarse a los límites del acceso actual, propone una canasta realista, digna y posible, que amplíe el marco de lo necesario en un país donde alimentarse es cada vez más difícil con un salario que vale menos.

Notas:

[1] Estas son estimaciones generales. Las necesidades calóricas individuales pueden variar significativamente debido a otros factores, como el metabolismo, objetivos específicos de salud (por ejemplo, pérdida de peso, aumento de masa muscular) y condiciones médicas particulares.

[2] En los últimos tres años el salario promedio nacional ascendió de 4 648 pesos/mes en el 2023, a 5 839 pesos en el 2024, y hasta 6 506 pesos en el 2025, según la ONEI. Sin embargo, este es un incremento nominal en tanto los precios de los alimentos subieron más rápido en todas las redes de comercialización a excepción de las subvencionadas. Debido a la inflación existente en este periodo la brecha entre ingresos y necesidades reales no solo ha persistido, sino que se ha incrementado.

Cómo me convertí en disidente

Por Andréi Sájarov

Andréi Sájarov relata cómo pasó de ser un científico clave del programa nuclear soviético a convertirse en un firme defensor de los derechos humanos y la libertad de conciencia.