Hace unos años, al final de un partido, un reportero le preguntó al espectacular Greg Maddux cómo le había ido. Maddux respondió: “95-83”.

El reportero, que lo conocía, entendió perfectamente el mensaje: “De 95 lanzamientos que hice, 83 cayeron donde yo quería”. No importaba nada más: ni cuántas carreras o hits le habían conectado, ni quién había ganado. Tampoco importaban el esfuerzo y el talento monstruosos que lo hicieron quien era. El asunto se resumía a “95-83”.

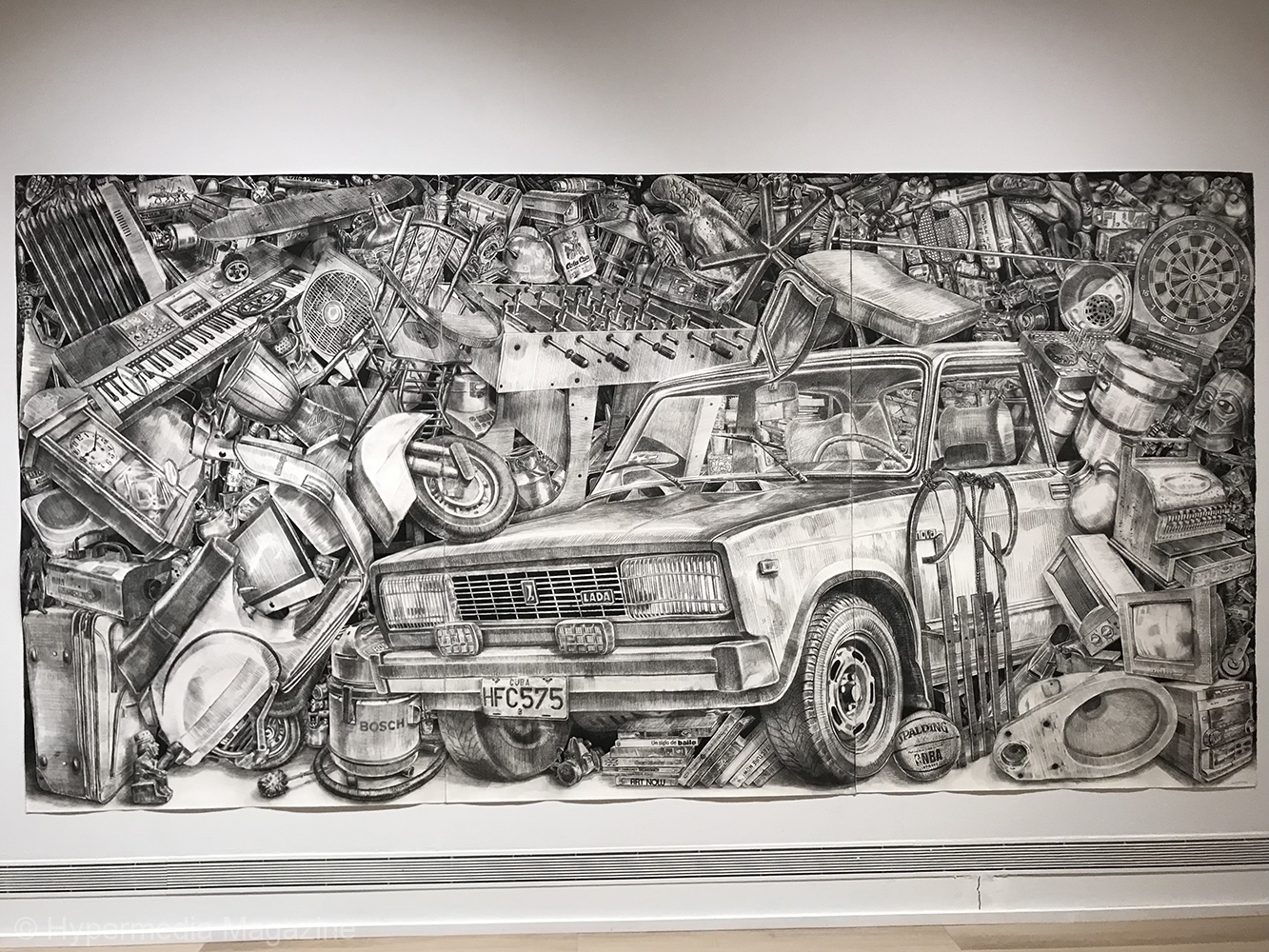

Cierta parte de la obra de Jairo Alfonso me recuerda a Maddux. Durante más de una década, la visión predominante en su obra fue una acumulación voraz y realista de cosas “halladas”. Esos cuadros son sumas aleatorias de objetos que apilaba —a tamaño natural, minuciosamente dibujados— como un hoarder o acaparador compulsivo. No es una acusación de psicólogo aficionado: el mismo artista lo ha dicho de esa manera.

Indicativos de ese “trastorno afectivo” podrían ser los títulos de esa larga serie de dibujos. El título de cada uno de ellos es simplemente un número: el que corresponde a la cantidad de objetos atrapados en el marco. Como si nada más importara, como si Greg Maddux se hubiese dedicado a dibujar.

Otra manera más amable de decirlo sería comparar esa etapa compulsiva con el flujo de conciencia joyceano: un flujo de conciencia expresado en trazos en lugar de palabras. Cada uno de esos cuadros —y con mayor exquisitez y transparencia los de gran formato— resume su experiencia, o su memoria de ciertas experiencias, a una suma de imágenes.

Algunos de esos almacenes bidimensionales parecen revelar una atracción libidinosa por los objetos más banales: un librito titulado Aprenda inglés con la ayuda de Dios, una caja de Cohibas o un frasco de aspirinas.

Otros parecen mostrar la pérdida de la inocencia del buen salvaje crecido en la perpetua indigencia gris del socialismo. En esa obsesión acumulativa se vislumbra un sobreviviente de la escasez proletaria deslumbrado o abrumado por la chatarra infinita de la sociedad de consumo. También se percibe a veces un viaje a la semilla, un rescate de la infancia, o al menos de lo que el expatriado llama infancia, que es toda la vida anterior a la partida de casa.

El video que forma parte de la exposición es una clave para entender sus obsesiones. La radio no es una simple nostalgia, sino el talismán que rompe un encierro asfixiante, el punto de acceso a la música y las noticias proscriptas, una vía de escape. Desde esa perspectiva, su descenso a los infiernos de Telefunken es también una liberación, una puerta al resto de la realidad censurada.

Esos dibujos, quisquillosos y obsesivos, por su misma acumulación —pero no por mera acumulación—, engendran un discurso de extraña coherencia. Jairo logra superar la dicotomía de Gertrude Stein (“A rose is a rose is a rose”) y William Shakespeare (“A rose by any other name”): simplemente prescinde del nombre como evocador de la memoria.

El objeto, la representación realista y detallada de miles de objetos, puede retratar la cópula del deseo y la memoria tan bien como el soliloquio de Molly Bloom y de paso obviar la obsesión nominalista de Stein. A primera vista, la magia de esos cuadros radica en una especie de delirio de suma teológica pintada a lápiz, pero la clave de su hechizo está en la realización, en la perseverancia artesanal, la candidez del retrato y la supuesta ingenuidad de la selección de sus elementos.

La presente muestra de Jairo Alfonso, Objectscapes, incluye dos de sus obras más logradas de ese período. La primera es “362”, un dibujo inmenso (78.7 x 159 pulgadas) más atestado que el Arca de Noé. Un Lada soviético domina la escena; pero “domina” quizás no es el verbo preciso: el Lada aparece atiborrado y casi aplastado por sus 361 compañeros de viaje. Es un cuadro de sus primeros años de estancia en España. Por coincidencia o designio —¿cuál es la diferencia?—, los hitos y giros de su obra parecen un espejo de su circunstancia personal.

La segunda es una de sus primeras obras después de establecerse en New Jersey. El título es “494 (Bergenline Avenue)”. Es un resumen de sus primeros paseos por esa vía dolorosa y ese misterio gozoso que es la avenida Bergenline, un manantial inagotable de nobleza inmigrante, estafas desalmadas, trabajo duro y kitsch multicultural.

Uno mira esos cuadros y tiene la impresión de estar viendo la cueva del tesoro de un cleptómano o la colección de juguetes de un niño egoísta. Por alguna razón, uno siente que el niño dueño de todos esos juguetes no se los va a prestar a nadie. En esa posesión —lápiz y cartulina mediante— hay un egoísmo tan inocente como absoluto.

Al final, sin embargo, todos los niños se cansan de sus juguetes. Uno recuerda la mañana del Día de Reyes, la sorpresa y el brillo del carro de bomberos reluciente y perfecto. Dos semanas después —seamos generosos: tres semanas después—, uno comenzaba a preguntarse qué tendría en sus entrañas aquel camión de bomberos. Y entonces buscaba un destornillador en la caja de herramientas de su padre y desentrañaba el misterio chino del maldito camión con la furia investigativa de un soldado de Atila.

Ese es el punto de inflexión que resume la presente exposición de Jairo Alfonso: el instante en que la curiosidad se vuelve más importante que el brillo del camión de bomberos que nos trajeron los Reyes Magos.

Su exposición recoge ese momento en cinco dibujos hechos a lápiz y acuarela, monocromáticos, sí, pero indecisos entre el morado y el negro: “Emerson III”, “Emerson IV”, “Sylvania IV”, “Sylvania V”, “TELEFUNKEN I”. Los primeros cuatro son de 2019 y el último de 2020. Los cinco describen un arco nítido entre sus acumulaciones objetuales y sus alucinaciones endoscópicas. “Emerson IV” es muy similar a su obra anterior, aunque el objeto de estudio sea diferente. Pero en “Sylvania IV” y “TELEFUNKEN I” se anuncia claramente lo que viene.

Catálogo de la exposición ‘Objectscapes’, de Jairo Alfonso.

Y lo que viene es una revelación similar a la que experimenta el niño al despachurrar su camioncito de bomberos. Quizás no sea mera coincidencia que ese momento de su carrera siga de cerca a su entrada en la paternidad, que es un destierro al revés, porque es un retorno forzado a la infancia. Lo que el padre hace en sus cuadros hoy, probablemente lo estará haciendo su hijo ahora mismo con los juguetes que Santa le trajo esta Navidad.

Sus primeros “paisajes endoscópicos”, como los llama Jairo, son viajes al interior de los objetos que lo obsesionaron por más de diez años; pero, a la misma vez, son una salida al mundo exterior. “Sylvania IV” y “TELEFUNKEN I” podrían ser paisajes posapocalípticos o basureros a la Tomás Sánchez… y exhiben una minuciosidad y maestrías comparables.

Sin embargo, por relevantes que sean esas obras en sí mismas, todas parecen servir de preludio al núcleo de la exposición Objectscapes. Además de descubrir un mundo nuevo en las entrañas de sus radios Taíno, Sylvania y Telefunken, el artista ha emprendido también un regreso a la tela y al óleo. “He tenido que aprender a pintar de nuevo”, confiesa.

El color, que se mueve en onda corta del ocre al marrón, recuerda al dibujante, pero es también funcional: sus paisajes interiores no son un lecho de rosas sino visiones monocromáticas como revelaciones oníricas.

El otro descubrimiento es la escala. Si antes sus obsesiones se anclaban en el tamaño natural de cada objeto, las cinco obras más recientes de la exposición (72 x 60 pulgadas cada una, dos apaisadas, tres verticales) representan las entrañas mecánicas de sus radios de tubos o transistores en dimensiones monumentales.

Es aquí donde Jairo se convierte en Alicia que pasa de un lado al otro del espejo, en Jim Morrison cuando canta “break on through to the other side”. Como Morrison, Jairo ha “excavado allí nuestros tesoros” (“dug our treasures there”) y ha descubierto que “el día destruye a la noche” (“the day destroys the night”).

Sus paisajes objetuales miran a la misma vez adentro y afuera del objeto. Esas entrañas de cables, transistores, válvulas y electrodos son de algún modo su salida al mundo. Sus visiones invitan al espectador a hacer el mismo recorrido del paisaje interior al entorno, a ponderar sus misterios y devastaciones.

El resultado es una exhibición espléndida. Como Molly Bloom, el espectador “preguntará con los ojos” ante cada uno de sus cuadros. Y la respuesta será la misma con que cierra su soliloquio:

―Sí.

Jairo Alfonso (galería)