Hay algo —palabra, idea, hipnóticas reencarnaciones de una imagen— que se repite una y otra vez en estas páginas: la Casa. O más que la Casa, es la ausencia de ella, su pérdida y reinvención memoriosa.

Digamos que en casi todos los cuentos de este libro, Cómo conocí al sembrador de árboles (Tusquets, Barcelona, 2022), el más reciente de Abilio Estévez, se menciona o se alude a la historia de una casa perdida, y a veces esa imagen, elevada a metáfora, preside serenamente el afán de contar las historias de sus habitantes, más descasados que descastados.

Desde el primer relato, “Paisaje que ya no existe”, donde una familia intenta organizar los recuerdos de la casa natal que han tenido que dejar atrás, solo para comprobar que sus versiones no coinciden o que las fotos y referencias encargadas a otros arrastran una suerte de maldición o equívoco perpetuo, hasta el último cuento, donde un flâneur cubano acaba convertido en un homeless de Barcelona, la obsesión por el hogar perdido reaparece una y otra vez en estas historias, como un hilo más o menos evidente.

No es el único motivo recurrente —también están el fracaso, el homoerotismo, una idea casi bíblica de la naturaleza como testigo y personaje— pero al final es como si todo convergiera hacia esa imagen de la Casa-paraíso de la que se ha sido expulsado. Un caserón que es también un tiempo nunca recobrado y, en cierta medida, víctima de una maldición que el narrador de este libro trata de conjurar sin estrépitos.

Además de la Casa y el Tiempo perdidos, aparece una ciudad, La Habana, y sobre todo un barrio, Marianao, convertido en reducto memorioso o jungla benéfica para juegos de infancia y adolescencia.

Y hay también un desfile de personajes que son como pecios humanos que han conseguido sobrevivir a un naufragio: gente rota, marionetas, fantasmas, lúcidos pero inútiles protagonistas del momento que antecede a su muerte. (No sé cómo explicarlo, pero los nombres de muchos de ellos ―la vieja Geno, Orquídea Rodríguez, Fantino, Eladio, Salomón Arenales, Ñico Cabrerizo― tienen siempre un aire teatral, como de personajes al borde del destino.)

Muchos son exiliados sin gloria, expatriados en los que se trasluce siempre la orfandad, viajeros inseparables de su nostalgia, o gente demediada que lleva como un lastre la otra vida que pudo haber vivido.

Como sucede en uno de los cuentos, “Grietas”, la Casa perdida de este libro colinda con un cementerio, también en ruinas, del que a veces brotan voces e historias que se resisten a ser encerradas, silenciadas. Porque el narrador de este libro no colecciona postales nostálgicas, sino que prefiere exhumar historias terribles, marcadas por la rabia y la violencia sordas, en una atmósfera rural y mítica que a veces recuerda a algunos autores del mítico Sur norteamericano: Capote, O’Connor, McCullers.

Hacia la mitad del libro hay dos breves relatos que consagran a su autor entre nuestros grandes contemporáneos de ese género. En el primero, “Lluvia”, un aguacero de pueblo se convierte en la apocalíptica visión del futuro para un niño refugiado en el extraño vagón de un viejo tren a ninguna parte. En el otro, “El tomeguín”, un adolescente descubre el sentido último de una traición inseparable del amor. Los dos muestran una espectacular economía de medios y una prosa impecable, que sabe escoger sus tropos y prosodias.

Otros relatos parecen cifrar la historia de Cuba en un puñado de tramas pesarosas, difuminadas unas veces por el recuerdo y los malentendidos. Otras, marcada por una ostensible voluntad moral.

Es una Historia sangrienta esta que aparece sumando las historias con minúscula. Y está contada desde sus víctimas: los disimulos, las vejaciones, las angustias de pueblo chico, infierno grande.

Ahora que el “rescate de la memoria” parece ponerse de moda entre cubanos, sería bueno pensar en este libro como la insólita contribución que el barrio de la ficción puede hacer a la memoria colectiva de la Isla sin rebajarse a los clichés habituales.

Este libro sorprende, además, por lo premeditado de su estructura. Cada relato está precedido por una “pieza” que, aunque no tenga relación directa con lo que le sigue, desgrana claves, confesiones y señales del narrador. Esos pródromos, y el hecho de usar personajes e historias conectadas en varios de los relatos, conceden al libro un tono unificado, cierto aliento de novela por entregas, trozos de una historia que gira sobre las mismas obsesiones y algunos escenarios comunes.

En su nota de contraportada, los editores se han ocupado de aclarar que, aunque Abilio Estévez ha escrito estos cuentos desde el exilio, todos tratan de su Cuba natal. Pero también nos advierten de que recordar demasiado es una forma del olvido porque, tratándose de testimonios de un gran fracaso, obligan a crear una especie de realidad paralela como asilo temporal contra el desastre.

La memoria no es siempre, como se cree, materia de consuelo. En una de las rotundas imágenes que hacen de este un libro notable, el protagonista del último relato, el que da título al libro, recuerda un raro episodio de su infancia, cuando vio a un anciano, con pinta de mendigo, sembrar un árbol en un jardín ajeno.

Muchos años más tarde, muy lejos de aquella primera ciudad pero también bajo la mirada de un niño, el mismo personaje se descubre convertido en ese anciano que quiere plantar algo en medio de una tormenta, dejar raíces en medio del fango.

De esas visiones del fatum, de ese racimo de profecías reveladas demasiado tarde, trata este libro triste.

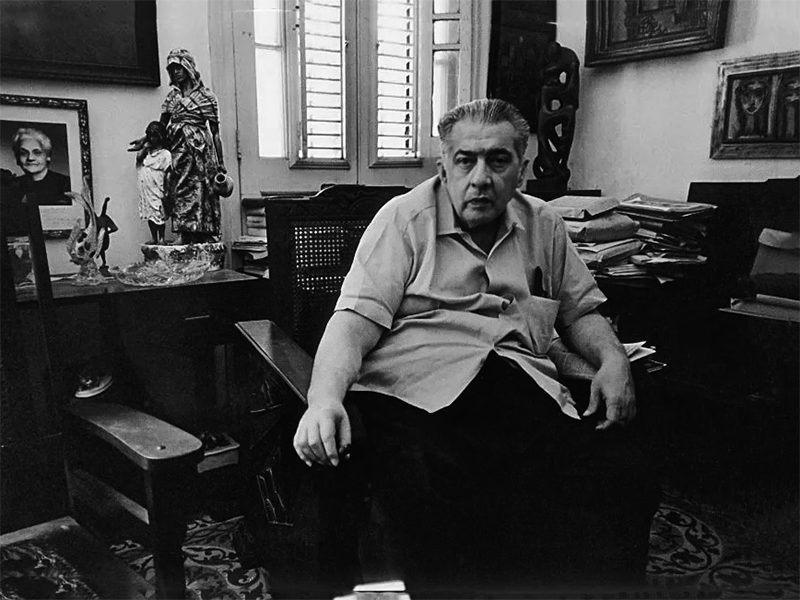

Esperar la ausencia. José Lezama Lima en los 70 (I)

Un Lezama Lima “inmovilizado y perplejo”, al borde de la depresión, el desespero, el pavor: un imposible posible que no alumbrará ‘potens’ alguno, solo dolor y lontananza.