Ann Floss, ese curioso heterónimo de Laura Capote Mercadal (La Habana, 1991) se presenta en su perfil de Instagram como “pornosopher and artist”. Desde ese statement, algo incómodo, el juego pudiera arrancar tan cerca de Pierre Klossowski como de Annie Sprinkle.

Detrás del heterónimo se juntan, por un lado, un nombre común y contraído, Ann; y, por otro, el nombre del río por donde pasa, sin sobresaltos, una aburrida novela de George Eliot. Lo cierto es que, entre la obra de Capote, pública y presentada en catálogos y exposiciones, y la de Floss, cuasi secreta, hay tantas divergencias como conexiones. Ann Floss, por ejemplo, solo se fotografía a sí misma.

Pero nada de esto importa demasiado ahora. Importa que, hace dos años, una cámara nueva y una reflexión sobre el lugar del deseo en una decadente atmósfera humana marcada por el miedo al contagio y el imperativo al distanciamiento social llevaron a Laura Capote —ya bajo el seudónimo de Ann Floss— a realizar, encerrada en un apartamento en San Luis Potosí mientras cursaba una maestría en Historia de México, pequeños experimentos fotográficos en torno a lo pornográfico y sus “pos”.

En una conocida entrevista, Paul B. Preciado definiría la pospornografía en estos términos:

El movimiento posporno es el proceso de devenir sujeto de aquellos cuerpos que hasta ahora solo habían podido ser objetos abyectos de la representación pornográfica: las mujeres, las minorías sexuales, los cuerpos no-blancos, los transexuales, intersexuales y transgénero, los cuerpos deformes o discapacitados. Es un proceso de empoderamiento y de reapropiación de la representación sexual. […] A partir de ahora, las mujeres y las minorías se reapropian del dispositivo pornográfico y de sus tecnologías de producción de representación y placer para cuestionar la mirada dominante. Así aparecen pornografías subalternas que ponen en cuestión los modelos tradicionales de masculinidad, feminidad, pero con las representaciones de la raza, de la sexualidad, del cuerpo válido y discapacitado. Ese proceso va a dar lugar a una serie de producciones pornográficas disidentes.[1]

Por mi parte, preferiría, si tuviera que elegir, la noción de “pornografía disidente” a la de “pospornografía”. Primero, porque nada envejece tan mal como los “pos”; segundo, porque el adjetivo “disidente” es contextual y, por tanto, útil para pensar lo pornográfico en términos políticos particulares y no universales.

Por otra parte, las notas y fragmentos críticos que presentaré a continuación fueron tomados a partir del acceso a esas carpetas y materiales etiquetados como obras de “Ann Floss”. Me ayudaron también las frecuentes conversaciones con Capote, su “intérprete” y mi espía, quien a menudo me hacía —y me hace llegar por correo— avances y noticias. Este texto es sobre su “trilogía japonesa”, un conjunto de polaroids que permanece hasta ahora, con la excepción de un puñado de imágenes publicadas en su perfil de Instagram, escrupulosamente inédita.

Postales a Nobuyoshi

El gesto tiene algo de irónico. En tiempos de aceleracionismo, de fetiPhonenización, Ann Floss elige registrar durante meses, y bajo el nombre de Cartas a Araki (2020-2021), sus secreciones, excreciones y desatinos utilizando una cámara polaroid. El resultado es una serie de veinticuatro fotografías agrupadas por meses y que buscará publicar, sabiendo de antemano que será censurada —tendrá que emborronar pezones, ano, vulva— en Instagram.

Si para Astrid Lorange y Tim Gregory lo pospornográfico opera desde esas tres instancias distintas que son la desnaturalización del sexo, el descentramiento del espectador y el reconocimiento de los medios de comunicación y la tecnología como inseparables del sexo,[2] en Ann Floss no es casual la elección de la plataforma y mucho menos la del destinatario.

Instagram todavía es el ecosistema medial más popular en la generación nacida a partir de los 90 del siglo pasado. Y es, curiosamente, una plataforma donde la censura —“ese control de contenido” basado en la “infracción de normas”— resulta, hasta hoy, materia continua de chistes y quejas.

Nobuyoshi Araki (1940-), por su parte, es uno de esos fotógrafos icónicos cuyo lugar en el canon contemporáneo está asociado, entre otras cosas, a una descomunal tarea de documentación del underworld erótico; como es el caso de una de sus series más célebres, Tokyo Lucky Hole, inmersión en la vida del barrio de Shinguku, uno de los más densamente poblados de baños, sexclubs y trabajadoras sexuales en el Japón de los de los años 80.

Su obra, que es extremadamente prolífica y abarca más de 500 libros publicados, contrasta con esas únicas dos fotos que Ann Floss colocó, a la manera de postales, cada mes, en la carpeta de su correspondencia.

El rabbit de Ann Floss

En las primeras imágenes de esas Cartas a Araki que recibí, Ann Floss toca con un rabbit los labios de su vulva. A través de las piernas abiertas, mira la cámara. El dildo en sí, esa “tecnología contrasexual”, es de color fucsia. Los colores, como diría Maggie Nelson en Bluets (2009), tienen una historia, una que es distinta para cada persona. La fotógrafa parece saberlo o intuirlo.

En esas fotos pone entre sus piernas ese color, junto a su dildo, su goce y sus fluidos. Pero no solo los que extrae del juego leve o profundo de su excitación. Algunas de esas polaroids registran también en su ropa las marcas oscuras de la menstruación. Entonces, el color es profondo rosso, casi negro. Eso es lo que ella llama “monstruar”, verbo que Paul Preciado, en su histriónico alegato antisicoanalítico, de seguro apreciaría.

Es en esas escenas flotantes y domésticas que Ann Floss compone acaso también para su propia afectación somática, más allá de todo pudor y liviandad, una política del cuerpo y sus aparatos. Su cercanía a la cámara y el minimalismo de sus autorretratos rehuyen la aparatosa iconografización de lo trans que hemos visto en artistas del performance como Lechedevirgen Trimegisto. Sin embargo, cuando en una foto Capote retrata el rabbit entre sus piernas o en su boca está, además, haciendo un comentario sobre el mito del dildo como suplemento fálico.

La emblemática del pene como cualidad exclusiva de la “masculinidad” tiene acá un punto de fuga y un irónico reverso que quizá provenga de la cercanía de Ann Floss con ciertas perspectivas cuir; de cualquier modo, sabemos que el falo es una investidura de poder que no puede asimilarse al pene, del mismo modo que el rabbit no es un “sustituto” protésico de este último. Como dice Preciado, identificar “el dildo como el suplemento que produce aquello que supuestamente debe completar”.[3]

De una foto a la otra no parecen manifestarse hiatos, pasos de estación, cambios de escenografía; tampoco hay abruptos desplazamientos corporales, más allá de ciertos indicios, repeticiones y ligeras metamorfosis. Después de todo, la serie se hizo en un único espacio, en una única habitación.

En esa pequeña heterotopía del placer escópico que ofrece Ann Floss en sus Cartas a Araki, hay poco del imperativo productivista. En ese ethos del placer cercano una dilatación perceptiva absorberá objetos y miradas a escala de polaroid. Un lugar desde el cual, como en Alice in Wonderland o Tokyo Lucky Hole, se nos ofrece mirar el mundo. Un lugar y un conejo.

Chijo Blues o de la tristeza futanari

Pero Cartas a Araki es apenas la primera serie de una “trilogía japonesa”. La trilogía, que completan Chijo Blues y Sashimi, aún inconclusas, se desplega en el pequeño formato de sus polaroids.

Como en Cartas a Araki, la primera de las series, las otras de la “trilogía japonesa” de Ann Floss formulan, desde una suerte de sofisticado distanciamiento cultural, un juego frente al abordaje patrimonialista de los referentes culturales que nos es contemporáneo.

El uso de la polaroid, que desde principios de los años 2000 perdió buena parte de su popularidad debido al avance de la fotografía digital y al mejoramiento de las cámaras en los teléfonos móviles, acentúa, asimismo, una distancia tecnológica en la que otras series suyas no incurren. (He visto otras carpetas de Ann Floss donde hay mucho material fotográfico realizado con cámaras digitales profesionales, pero también hay algunas con fotos hechas con un teléfono móvil.) Después de todo, se trata de poner en escena una y otra vez, con sus fallos y sin posibilidad de corrección o retoque digital, los accidentes de la captura y la representación.

Ese es el caso de Chijo Blues, la segunda parte de la trilogía que es, a pesar de lo que el nombre apunta —“chijo” significa más o menos mujer de gran apetito sexual—, una serie que coquetea con la representación de lo futanari. El personaje que ya de por sí es Ann Floss se trasviste, asume otra apariencia enfundándose un pasamontañas negro.

Siempre con un dildo enjaezado en un arnés, en ocasiones con vestidos floreados, envuelta en una toalla o con botas de cuero, juega a los a veces muy “femeninos” quehaceres y ritos domésticos en el patio de una casa tropical. El dildo no posee la envergadura mayúscula, ni mucho menos el realismo que hace del futanari una figura cuasi humorística cercana al “hermafroditismo”, salida en su origen del folclor pornográfico japonés. Queda, para identificarla, la firma “Ann Floss” detrás de cada polaroid y un cuerpo que, a estas alturas, reconocemos.

Las máscaras, los guantes, la ropa interior de Chijo Blues son, como el goce, reversibles. El repliegue del cuerpo y sus prótesis sexuadas desplaza, metaforiza, el lugar cambiante del deseo. Ese desplazamiento marca también los nombres de las series “japonesas” de Ann Floss. Es el caso, si obviamos los nombres, de esas cartas que no llegan ni llegarán jamás a Araki, y he ahí un desplazamiento que descansa en la imposible correspondencia.

Me he fijado, por otra parte, que Ann Floss pocas veces, o jamás, sonríe en sus fotos. A veces sus gestos parecieran traslucir estremecimientos por el placer; otras, parece meditar distraídamente un asunto no muy grave. Sus expresiones, aún en los casos que usa máscara, no son un tema menor.

No hay ni amago de esa famosa Porn Smile, esa “sonrisa porno” de las estrellas de la industria que, a mi juicio, merecería un ensayo por sí mismo. Tampoco de esa especie de reproducción proliferante de escenas y clichés con los que Cindy Sherman hizo, mucho más allá de sus inicios con Doll Clothes (1975), una crítica devastadora de la misoginia que, en un juego de roles y atribuciones, convierte a las mujeres en muñecas mutiladas, en cadáveres vivientes y prototipos pintarrajeados de expresión vacía. Se trata, en Ann Floss, de otra política de la pose.

En Chijo Blues se ve al personaje de las fotos fregando, cocinando, afeitándose una pierna apoyada en el inodoro, fumando pensativa, durmiendo, maquillándose con desgano. Es una especie de máquina de hacer cosas. Una máquina con una máscara negra, una bolsa con dos agujeros para los ojos y uno para la boca.

Como es típico en la exagerada teatralidad futanari, se hace de la investidura, de la prótesis fálica, un lugar de desplazamiento e inscripción fronteriza. Solo que acá no hay ese humor basculante que provoca, en muchas representaciones de los futanaris, la exhibición del exceso. La máscara negra otorga a ese emplazamiento un color político particular; no es posible obviar qué usos tienen los pasamontañas en las manifestaciones de los colectivos feministas.

No dejo de advertir que acá, sin embargo, el personaje nunca está acompañado. La serie, de hecho, y el “blues” de su nombre da cuenta de eso, de un aire indefectiblemente melancólico y que, de algún modo, podría encapsular los fantasmas de la soledad doméstica.

Sashimi o diez descansos de cocina

En Sashimi me intrigó, de inicio, la levedad, la aparente ligereza gastronómica de las primeras fotos, la disposición con que se interpela al cuerpo como “cocina del sentido”. El título de la serie mismo es un término japonés utilizado para referirse a cierta comida cruda, no cocida. Pero el fijar el sentido de la serie en el término nos llevaría a ciertas asunciones en un sentido, quizá, muy superficial: la de una vuelta al cuerpo sexuado como objeto de lujuriosa metaforización gastronómica. Muchos filmes contemporáneos, entre otros The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (Peter Greenaway, 1989), llevan esto al extremo.

La serie, creo que de diez piezas hasta ahora, parecería estar compuesta del mismo modo que las recetas: siguiendo fórmulas y procedimientos más o menos establecidos. En las polaroids, al parecer, solo utensilios entrando o puestos en contacto cercano con el cuerpo. Son esas fotos de la carne tironeada, como la imagen donde los labios de la vulva son sostenidos por una agarradera roja. Es parte de esa práctica del cuerpo fragmentado, sobrexpuesto —a la manera de Annie Sprinkle— por exceso de cercanía, ofrecido al corte y a la penetración —siguiendo ángulos muy cerrados— de tijeras de cocina, cuchillos, tenedores. Se trata, en suma, de una perspectiva poco habitual.

A Sashimi pertenece también esa polaroid donde, en un primerísimo plano, como una alusión al fetichismo maquínico de Shin´ya Tsukamoto, se nos muestran las partes móviles de una licuadora profundamente insertadas en la vulva y en el ano. El cuerpo, todo el cuerpo, y no solo el sexo, presto a ser considerado y procesado desde su vinculación a viscerales crudezas y apetitos.

Dentro de esa serie hay algunas fotos que avanzan hacia el territorio tabú de la escatología. Cubierta de heces como de signos incomprensibles, el final de esa serie de cocina son los juegos anales, la rehabilitación erótica del excremento —o de lo que parece excremento— conecta en Ann Floss la luz y otros productos del cuerpo.

Se ofrece una foto donde la imagen muestra el rostro y unas manos cubiertos de mierda en el gesto de abandonar su máscara. En otras, del dildo cuelga mierda masajeada. La somatoteca se abre a la obscenidad excrementicia, una de las formas más sublimadas y radicales del Ars Erotica.

Ese es el lugar donde, creo, se cierra el ciclo que en las postales a Araki se enuncia.También es el desplazamiento de los utensilios de cocina al cuerpo desnudo, a la carne, a sus orificios y hendiduras. Porque es la carne activa y no pasiva, la carne cruda y no cocida —ni podrida—, la carne cubierta de excrementos, la que pone en una relación inversa tanto la gramática de la devoración corporal como el valor nominal de la mirada, ese objetofactiche alrededor del que gira la “sublime violencia” y la teología política del deseo pornográfico de la que hablaba Georges Bataille.

Y es a veces el cuerpo de Ann Floss el que, desde sus inscripciones, nos devuelve la mirada:uno de sus tatuajes, en el costado, a la izquierda, es un verso de Safo en griego; uno en el que se habla sobre “los ojos” y “la noche”.

Coda

Después de leer mis notas, me informa mi espía que Ann Floss no es una otaku, ni pretende serlo. No hay nada que en sus fotos indique ni de lejos un conocimiento amateur o un interés genuino como el que cabría encontrar en los lectores, pongamos por caso, de L’Empire des signes (Roland Barthes, 1970).

Lo pospornográfico en la “Trilogía japonesa” de Ann Floss es entendido al interior de un programa crítico de escenificación cultural; un programa que recrea o ratifica, desde un sustrato cercano al feminismo, modelos de representación y práctica del placer sexual, políticas de la identidad y formas de existencia erótica. Es un armario retórico lleno de clisés orientalistas y estereotipos.

De hecho, la “Trilogía” tiene una relación con la cultura japonesa tan deliberadamente superficial y pop como la que guardan ciertas canciones de Rosalía. Solo que, de forzar la analogía, con Sashimi, Ann Floss se coloca, juguetonamente, del lado de Chicken Teriyaki;y con Chijo Blues, en ese oscuro lado B del orientalismo que Rosalía deshoja, con desconsuelo, en Flor de sakura.

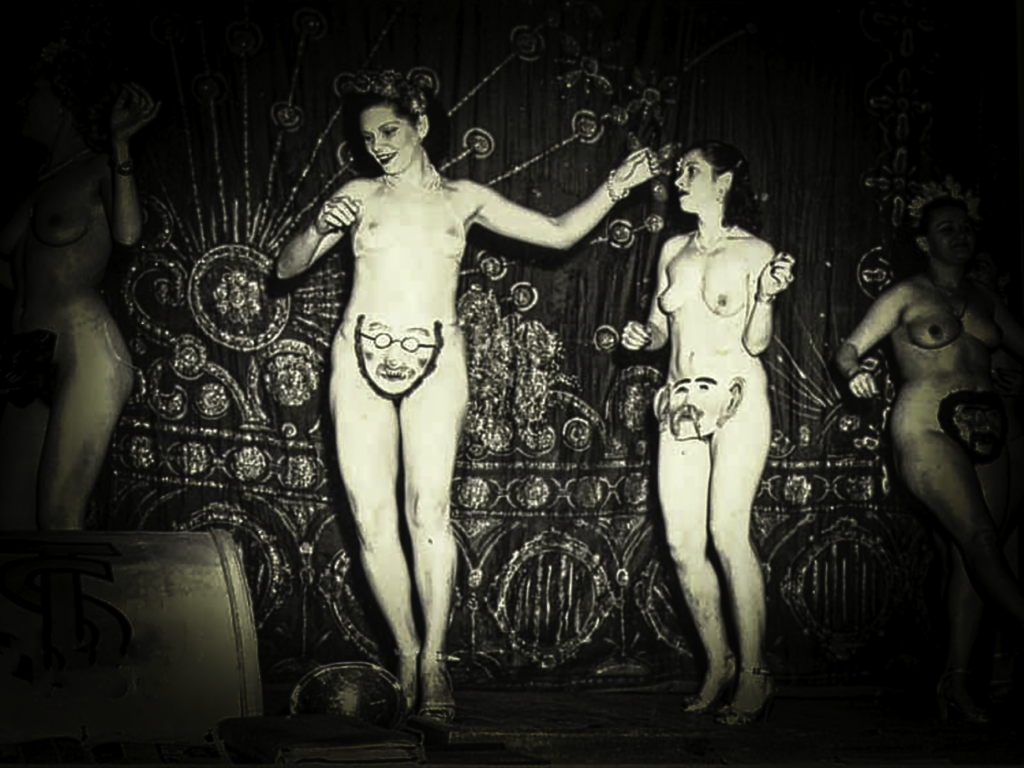

Ann Floss (galería)

* Ann Floss en Instagram: https://www.instagram.com/annfloss2021/

© Imágenes de interior y portada: Cortesía de Ann Floss.

Notas:

[1] https://paroledequeer.blogspot.com/2014/01/entrevista-con-beatriz-preciado.html.

[2] T. Gregory y A. Lorange: “Teaching Post-Pornography”, en Cultural Studies Review, 24(1), 2018, p. 137.

[3] Beatriz Preciado: Manifiesto contrasexual, Ópera Prima, Madrid, 2002, p. 20.

Cine sin marcos: los cuadros pornográficos de Cuba

“He visto cosas bastante osadas en París, pero en La Habana es espantoso. París es una escuela dominical comparada con la capital cubana”.