Una tiranía por otra

En el canto primero de La Ilíada la peste en el campamento aqueo es una muestra de la pérdida del favor divino por la división entre Aquiles y Agamenón. La discordia de los jefes, el olvido de las razones que los condujeron a la guerra, se convierten en una enfermedad que los diezma.

En Edipo rey esto se ha magnificado. El monarca, sin saberlo, es parricida e incestuoso. Ha roto la ley natural y con ello ha atraído sobre Tebas la repulsión de los dioses. Todo se agrava porque no acepta sencillamente la plaga como algo de origen superior e incomprensible, necesita razones aun a costa de la violencia. El precio del saber traerá la destrucción para él y quienes lo rodean. Por haber levantado un velo indebidamente ocurren la caída de una familia real, el destierro y el inicio de una guerra civil.

Aquiles tiene la pequeñez de un político moderno. Cuando sale insatisfecho de la división del botín entre los suyos, convence a su madre para que pida a Zeus que favorezca a los troyanos. Se trata de una alianza entre potencias que se forja y deshace a conveniencia.

Edipo es más grande, su desdicha viene de no reconocer que lo que ignora es mucho mayor que lo que sabe. Derrotar a la Esfinge lo había convertido en un rey sabio, pero procurar saber más allá de lo que le estaba concedido desata un peligro mayor. El que gobernaba no por las armas sino por el intelecto, ha cometido excesos que no conocía y la hybris trae un castigo inevitable.

Entre los griegos no hay redención, aunque haya piedad para la víctima. El hijo de Layo es una especie de intelectual que, como salvador de su pueblo, es elevado a legislador supremo, a ideólogo, ese engrandecimiento solo lo prepara para su caída y tras él vienen el fin del viejo orden y el dominio de un ser pequeño y mezquino, el demagogo Creonte.

La caída de los caudillos titánicos casi siempre aúpa a escuálidos puritanos. El oráculo es sustituido por el formalismo y la conveniencia.

No hay como una epidemia para sustituir una tiranía por otra.

Un verdugo de sí mismo

Leo a saltos a Cioran. Todo en él es contradicción. Es el emigrado que asegura que no tiene nostalgia ni vínculo afectivo alguno con su patria, pero sigue siendo un solitario, un extraño en París. Rechaza toda religión, lo mismo al Dios cristiano ―con el que quiere encontrarse, para mejor destruirlo― que el vaciarse del budismo, motivo para él de debilidad y apatía.

Se aleja de la gente, pero le importa la conducta de sus congéneres hacia él y ansía muchas veces ser el centro de las reuniones a las que asiste. Condena al comunismo, aunque descubre cierta grandeza en su capacidad destructora, pero se burla de las sociedades capitalistas por su culto al dinero y su trivialidad.

Solamente la música ―especialmente Bach― lo transporta, lo hace meditar, de hecho, dice preferirla al discurrir filosófico pues le muestra una grandeza inefable.

Encuentra ridiculeces en Unamuno, pero aprecia a Simone Weil ―a la que cree dominada por un enorme orgullo― y a María Zambrano ―otra desterrada y solitaria. Grandezas y miserias del estar solo. Nihilismo que, llevado al extremo, se hace solipsismo. Ateísmo paradójico del que precisa conversar con Dios, batallar con Él como Jacob con el ángel y que desprecia la aparente perfección de los santos, pero no deja de envidiar a los místicos.

Fue un heautontimorumenos, un verdugo de sí mismo.

Al modo de cicatrices

En estos tiempos proliferan las obras literarias y artísticas concebidas apenas como suma de fragmentos. Fragmentación, fragmentado, son términos de los que se usa y abusa en entrevistas y páginas críticas. Se supone que otorgan novedad y desenfado a los autores.

El miedo a las ideologías, a los grandes discursos filosóficos o religiosos, hace sospechosa cualquier estructura más o menos coherente, es más, se olfatea el peligro de “construir” algún tipo de pensamiento que pretenda contener una verdad enunciable.

El relativismo extremo llega a desconfiar hasta de las estructuras gramaticales. El joven intelectual del día tiende a encogerse de hombros ante las catedrales filosóficas, lo mismo se trate de la Suma Teológica de Santo Tomás que del sistema hegeliano, igual le puede suceder con las novelas de Thomas Mann o con el Arte de la fuga bachiano.

Ninguna verdad perdurable, ninguna voluntad de edificar con la disciplina y el oficio. Es dejarse llevar por el caos del mundo o poner más materia muerta en su centrífuga. Lo fragmentario puede ser un apunte, una esquirla de la obra, pero su conjunto debe tener algún tipo de unidad, alguna idea que le otorgue vida.

Hace muchos años, en la catedral San Juan Bautista de Varsovia, me mostraron los nuevos vitrales. El templo había sido dañado por la guerra y las vidrieras estaban hechas añicos. No quisieron o no pudieron encargar copias de ellos, en cambio recogieron los trozos restantes y compusieron obras aparentemente abstractas, pero, vistas en la totalidad del edificio, eran un signo de la historia: la ruptura de una figuración y su obligada mutación, al modo de cicatrices.

Tenían una rara belleza en medio de aquel viejo esqueleto gótico casi demolido y vuelto a levantar a base de memorias y escombros durante un gobierno ateo.

El fragmento puede ser un recurso, nunca una finalidad, mucho menos una idea ordenadora.

Una libertad peligrosa

Boccaccio ambienta su Decamerón en 1348, hacia el final de la Gran Peste en Florencia.

Diez jóvenes ―siete mujeres y tres hombres― salen de la ciudad que todavía llora a sus muertos y se refugian en una quinta campestre. Cada uno reina durante una de las diez jornadas que dedican a disfrutar de los banquetes y a relatar cuentos. Se han colocado en el margen de la tragedia. Forman lo que para el autor era la tertulia ideal renacentista: juventud, libertad, alegría, sensualidad desprejuiciada.

Ese aislamiento no garantiza que puedan salvar sus vidas, pero, en vez de los rituales de la muerte, cultivan los de la vida; más que esperar la vida eterna, disfrutan la perecedera a todo riesgo. Son una sociedad viva y arriesgada en medio de otra en crisis y a punto de desaparecer. Es un ágape presidido por los apetitos de Eros. Tras dos semanas, retornan ilesos a la ciudad, cuando el peligro se ha alejado.

El libro apareció en 1353. Dos siglos después, en 1559, la Iglesia lo incluyó en el Index por sus “errores intolerables”. El texto fue expurgado y comentado cuidadosamente por un grupo de “expertos” para poder publicarlo de nuevo, pero la Inquisición también condenó la nueva edición y ordenó no solo cortes, sino modificaciones en la escritura, para permitir otra impresión, aunque el autor llevaba doscientos años muerto.

Quizá no recordaban que un siglo antes, en la misma Florencia, el fraile dominico Savonarola había hecho quemar ese libro en la “hoguera de las vanidades”, junto con las canciones de Petrarca, los lienzos de Botticelli, instrumentos musicales, estuches de afeites y espejos. Poco tiempo después, el religioso, que se había vuelto incómodo para el papa y mucha gente influyente, fue apresado, ahorcado y consumido su cuerpo en la hoguera.

Las inquisiciones duran más que cualquier epidemia. No importa si predicas el ascetismo o el hedonismo. La más inocente obra de arte contiene una libertad peligrosa.

Fortalezas sitiadas

Toda utopía es horrible. Cuando saltan de las páginas de los libros de filosofía al experimento social, comienzan por hacer tabula rasa de la tradición e intentan crear nuevos tipos de personas. Inevitablemente se cierran en sí mismas para protegerse del mundo hostil y “contaminado” y eso les crea nuevos enemigos, que les sirven para fomentar la ignorancia de los de adentro con fábulas sobre las amenazas que vienen del exterior.

Mientras tanto, el grupo dirigente, los guardianes, tienden a uniformar al resto, lo convierten en una masa en la que todos viven en casas iguales, visten igual, estudian lo mismo y comparten la misma falta de individualidad. Todos tienen idéntica grisura y falta de rostro propio.

Da lo mismo que se trate de Moro, Campanella, Babeuf, Fourier o Stalin. Todos quieren hacer desaparecer la pobreza y las grandes desigualdades, construir ciudades ideales, hacer códigos hasta para el empleo del tiempo libre. En realidad, edifican conventos para gente sin vocación, abadías sin Dios que al final terminan como fortalezas sitiadas.

Cuando los sueños hermosos pretenden escenificarse en la sociedad se convierten inevitablemente en pesadillas.

Sombras destrozadas

Desde que nacemos resultamos invisibles. Los que nos rodean apenas nos ven, sencillamente se dedican a comparar las expectativas que se formularon sobre nosotros con nuestra ingrata imagen aparente. Padres, amigos, maestros, guías religiosos, jefes y hasta nuestras relaciones más íntimas, acaban deshaciéndose en quejas porque ni siquiera nos parecemos a ese que ellos se inventaron sin nuestro permiso. Les ofende descubrir que no somos tan limpios, gentiles, laboriosos, discretos, corteses, honestos y generosos como ellos pretendieron fabricarnos.

Jamás fui el niño modelo que soñó mi madre; ni ese trabajador ejemplar que fue el paradigma de mi padre. Algunos ciudadanos me encuentran poco cívico y muchos cristianos me describirían como menos caritativo que egoísta. Casi nadie aprecia a las pobres, verdaderas personas. Prefieren cargar en sus brazos las sombras destrozadas de esos que quisieron que fuéramos.

Sobrevivimos

En tiempos semejantes a estos vi desaparecer de la casa paterna el cofre de Sèvres, con una escena galante en la tapa, que perteneció a mi bisabuela. Fueron esfumándose también las miniaturas chinas de marfil, el Cupido con su libro abierto y hasta las misteriosas nupcias impresas en el reloj de porcelana que siempre marcó una hora remota.

Fue más doloroso contemplar las manchas en la pared, los clavos oxidados que dejaron los lienzos de Carreño, Portocarrero y hasta la misteriosa cabeza con los ocres de Ponce. Cuando se descolgó el último, mi madre se fue a llorar a la cocina.

Sobrevivimos. Las pérdidas nos nutrieron. Nos dejaron una nostálgica cultura del imposible.

No son tuyos

En mi infancia, las autoridades vaciaban muy pronto las casas de los que emigraban. Quizá porque mientras hubiera un portarretratos en la sala, un cacharro en la cocina, una pelota abandonada en el patio, seguía siendo el hogar de aquellos. Se iban revueltos libros y diplomas, camas, cómodas, sartenes, una pajarera y un velocípedo de otro tiempo. Cuando se marchaban, la calle quedaba cubierta por fotos color sepia, escrituras notariales y trozos de juguetes más bien enigmáticos.

―No toques nada ―me repetía mi madre―, no son tuyos.

Un día, para una gestión cualquiera, ella dobló la esquina y contempló cómo vaciaban la casa de sus padres. Dicen que una vecina tuvo que sostenerla y hacerle tomar un gran vaso de agua. Nunca quiso hablar de eso.

Un objeto de poner y quitar

En la foto que mi hijo expuso en el salón hay un traje colgado de una percha en la pared. De la chaqueta brotan las manos desmadejadas. Del pantalón, los pies que apuntan hacia abajo. A un lado, sobre una pequeña mesa: una cámara fotográfica, un cenicero, un cubrebocas. Pero no hay boca que tapar con el lienzo verde, no hay ojo que colocar tras el visor de la cámara, ni labios que enciendan un cigarro para remansar el espíritu. En el muro solo hay un objeto de poner y quitar, sin cabeza para darle identidad, sin alma que le otorgue sentido.

Mi hijo, que apenas sabe de Magritte, ya tuvo la experiencia de estar encerrado hasta que se fugara el alma y perdió las ideas, los sabores, y de la esperanza solo le queda un trapo verde, mientras se va haciendo trasparente la faz. Detrás, un perchero, un clavo y, dentro de las telas, un poco de sudor que dejó el cuerpo evaporado.

Dice que solo es una foto. Procuramos no mirarla al pasar.

Dinastías defenestradas

En uno de los libros de Enoc se refiere el diluvio enviado por Dios contra el linaje monstruoso generado por los ángeles desobedientes y las “hijas de los hombres”. Son gigantes con una voracidad incontenible que primero devoran todo el alimento producido por los hombres, después los animales y por fin comienzan a comer carne humana. Quedan apresados en un valle, pero las aguas del cielo no logran sumergirles. Atados allí, no logran escapar y están a punto de perecer por hambre.

La imagen es grotesca, parece un anticipo del humor de Rabelais. Todo poder absoluto asume un gigantismo que va devorando a la colectividad y hasta a la naturaleza. Cuando no pueden alimentarse se convierten en entidades ridículas.

Los vigilantes fieles al Creador los encerraron para siempre en una cárcel oscura. Las dinastías defenestradas tienen su prisión en la historia.

Vivir un día más

Hoy solo reportaron tres muertes. Ese “solo” nos despoja inconscientemente de un poco más de humanidad. Nos importa comprar pollo, pagar la electricidad, esperar la vacuna, vivir un día más. Los muertos pierden definitivamente su nombre. Se mueren de cifras, de indiferencia, de ahogo. ¿Quién los entierra? Y no encuentran una Antígona que descienda por ellos a las sombras.

Un campo de Arizona

Era verano, el de 1969. Puerta y ventanas de la casona de Gibara estaban cerradas. En la sala nos reunimos en torno a un viejo aparato de radio, con la “Voz de los Estados Unidos” sintonizada. Había emoción, estremecimientos y muchísimo calor mientras escuchábamos el relato de la llegada del Apolo 11 a la luna y los pasos que Neil Amstrong daba en aquel desierto de arena y silencio que parecía un campo de Arizona.

Se suponía que, a partir de entonces, todo cambiaría en nuestro mundo. Cuando salimos a la calle, la gente seguía dando vueltas al parque o tomando helados, como si nada, en el café El Suizo. No se habían movido un ápice las vallas que anunciaban la próxima zafra, la de diez millones…

Nos fuimos a la cama ilusionados, pero mi madre advirtió que mejor no comentáramos aquel asunto de los americanos porque la luna estaba muy lejos y ellos también.

Después, algunos dijeron que todo era falso, pero la ilusión estaba intacta, aunque no volvimos a la casona de madera y aquellos diez millones quizá fueron devorados por algún cráter lunar.

Demasiado joven

Antes de renunciar a la dirección de aquella revista, incluí en uno de sus números el texto de María Zambrano: “Los males sagrados: La envidia”.

En las palabras introductorias al ensayo me refería a una de las primeras conversaciones que tuve con Cintio Vitier. En ella, sin venir a cuento, me dijo que, si bien Unamuno decía que el mal nacional de España era la envidia, él creía que el mal nacional de Cuba era el resentimiento.

Yo era demasiado joven para detenerme en aquellas palabras. Hoy vuelvo a considerar ese término, tan repetido como mal entendido: “resentimiento”, que es como un sentimiento empozado muy adentro, muy sin ventilar, hasta que se pudre y envenena con sus miasmas.

La envidia casi nunca se da pura, habitualmente está contaminada por otro mal, la codicia. Hay quien envidia la fama del prójimo, su prosperidad económica o sencillamente la bienandanza que cree percibir en el otro. Es el triste escepticismo del que repite: Era yo quien merecía eso.

Antiguamente, la pintaban amarilla. Como la enfermedad y el oro.

El resentimiento casi nunca precisa su objeto, es como complacerse en una úlcera secreta o en una manquedad, real o imaginaria, y parece continuamente compadecerse de sí mismo y juzgar con raíz torcida todo lo demás.

No es que codicie hogar, ni amistades ajenas. No es que pretenda lauros y elogios. Solo alienta para socavar en la noche cuanto pueda ser luz en los otros. Oscuramente sabe que no sería feliz si ganara para sí los bienes ajenos. Su única alegría sería el fracaso, la tristeza, la desesperación del prójimo. Es la arpía que invade el festín, no para devorar los manjares sino para revolverlos y ensuciarlos. No tiene la rapacidad del águila, sino el nihilismo de los animales carroñeros.

Los resentidos marchan anónimos entre nosotros, parecen inofensivos hasta que se les da espacio para hacer o decir algo. Entonces vierten sin piedad su tinta oscura.

Cuando alguien con una gota de razón procura detener el curso emponzoñado, ya el mal se ha extendido de manera indescriptible. No se sabe cuándo llegaron a Cuba. Se ocultaron tras encomiendas, parroquias y aduanas coloniales. Alentaron a los voluntarios a saquear el Palacio de Aldama y hacer una masacre en el Café del Louvre. Fueron guerrilleros para acabar con lo que creían el paraíso de los criollos y a la vez se infiltraron en las antesalas de los obispos, en las redacciones de los periódicos, en las academias y en los partidos nuevos. Se cebaron en las carnes de los virtuosos, pusieron ajenjo en los aljibes más límpidos: Varela y Luz, Casal y Martí, Guillén y Lezama.

Cuando, por error, obtuvieron alguna gota de poder, asesinaron reputaciones, incendiaron poblados, ordenaron lo mismo la destrucción de una biblioteca que fusilamientos colectivos. Y después se cubrieron con sus andrajos para que la responsabilidad cayera sobre otros.

Siguen por allí, quejándose de su desventaja histórica, de su miseria ancestral, de su barrio, de sus padres, de lo que tuvieron y perdieron, de lo que no acertaron a tener, hasta que un incauto los escucha y les da una migaja de confianza. Entonces comienza otra vez la carcoma a roer el corazón de la Isla, que se hunde un poco más.

Otros patios, otros edificios, otros seres

Los miedos son siempre los mismos. Miedo al espacio que se hace incalculable entre el aula y el sitio donde debo buscar la merienda. Miedo al otro, convertido en ese desconocido que puede atropellarme en el patio o hacerme objeto de sus burlas. Miedo al castigo, incomprensible e inevitable, casi siempre sin conocer las razones.

Transcurre la vida. El escenario de aquella escuela no existe, pero hay otros patios, otros edificios, otros seres a punto de tropezar con mi agonía. Aun los que dicen amarme me obligan a cruzar esos páramos.

Seres enigmáticos

Después de dibujar, con menos prisa que de costumbre, el boceto; tras salpicar con manchas los sitios del lienzo donde irían la púrpura y las sombras; Doménico despidió con muchas venias al prelado.

La labor vino a quitarle el sueño por muchas semanas. El modelo, aun ausente, le escudriñaba piel y alma, a través de sus quevedos, quizá porque no le era usual tratar con pintores, tal vez por manías de su oficio. Se encargó de hacerlo proporcionado y grave, trabajó hasta el delirio los encajes del roquete y puso tras él un tapiz recamado en oro. Aun así, a través de los gruesos cristales, los ojos le seguían por toda la estancia y en la calle o en el lecho se deslizaban entre sus vestiduras y la carne.

En el último sábado de marzo, cuando las ventanas dejaban entrar un vientecillo más bien helado que llegaba del río, vino el Cardenal, con dos familiares, a revisar el retrato. Confirmó el parecido, también la corrección de birreta, manto y anillos, después se sumergió largamente en el rostro. “Creía que los demás me veían más amable, Maese”.

Quiso el artista responder al Inquisidor, pero las palabras se le hurtaban en confusos barboteos. “Está bien. Lo llevo” e indicó a los servidores que lo velaran para trasladarlo a la carroza.

Pagó al pintor no con largueza sino con el tino de quien conoce lo justo y, ya en el umbral, se detuvo: “Maestro Theotokopoulos, los artistas son para mí seres enigmáticos, quizá algún día le haga llamar para conversar sobre su oficio y costumbres”. Sin esperar respuesta puso un pie en el estribo, rumbo a su siesta.

Una vez solo, el Greco se echó sobre el lecho revuelto y lloró toda una tarde.

El Gran Inquisidor Fernando Niño de Guevara no tuvo tiempo de llamarle. Poco después fue destituido por el rey Felipe III a instancias del Papa.

Todavía años después algunos devotos seguían comentando que en su brevísimo mandato fueron quemados doscientos cuarenta herejes y noventa y seis prófugos en efigie, sin olvidar los más de mil condenados a penas menores. El pintor le sobrevivió cinco años.

Frutas enfermas

¿Qué música podría identificar estos días enfermos? Me gustaría que fuera la Recordatio de Aurelio de la Vega, donde Ana María, en pie y bajo una luz Cimabue ―viento y cuerdas― entona la súplica de Ballagas al Dios que no encuentra.

Mas, para ser honesto, estas jornadas se identifican mejor con aquella música incidental que compuso Harold Gramatges sobre el Calígula de Albert Camus, para una mínima puesta insular de 1955, con sus fanfarrias que recuerdan a Stravinski y los huérfanos acordes del piano, en tonos marrón, alternando con la feria irresponsable, la locura encerrada en esa sala llena de polvo, donde Adolfo de Luis filosofaba hasta la muerte, mientras las sirenas de las perseguidoras se adueñaban de la calle, apenas un año después de que Emilio aceptara irse de la mano del Dios esquivo.

Las puertas del éxtasis parecen cerradas. Quedan a cambio los clusters arracimados como frutas enfermas en una tarima y la promesa de una noche sin estrellas.

Como si tal cosa

Antes de que pudieran balbucear su asombro, las serpientes se levantaron. Rodearon al sacerdote y a sus hijos imberbes. Los hicieron danzar por unos instantes sobre la arena de Troya. Las pieles quedaron intactas, pero, bajo ellas, se había quebrado cada una de sus certezas.

La prudencia de los avisados irrita a los dioses. El regalo aguardaba ante los muros. Todo había sido decidido en un lugar más alto. ¿Quién era Laocoonte para desanimar a los entusiastas?

Las guirnaldas que tejieron para adornar al Gran Caballo eran reptiles de piel moteada, pero el séquito de ciudadanos estaba ciego. Cuando el trofeo quedó instalado en la ciudadela, se fueron a sus ocupaciones como si tal cosa.

Nadie lloró a Laocoonte y a sus hijos. Eran devotos y educados, de una aristocracia muy vieja. Seres así molestan a la gente.

Un peligro para la higiene social

En primera instancia, Kafka no es un autor político sino una especie de profeta y visionario social. Descubre, más allá del ambiente distendido de las élites artísticas europeas, los basamentos de una crisis próxima: la enajenación del hombre común, víctima de una cultura pragmática que permea hasta la propia familia y de poderes oscuros que abarcan las dependencias del Estado, la justicia, el ejército y sus aliados principales, los bancos y firmas comerciales.

Su origen judío le permite comprender cómo la sociedad se erige en una especie de arquetipo paterno, autoritario y represivo, que impide al individuo crecer, madurar, tener identidad propia.

Sus recursos son los de la literatura expresionista que huye de todo sentimentalismo o pathos romántico. Gregorio Samsa es una víctima del ambiente, pero en modo alguno es un héroe, junto con la apariencia humana pierde la voz y hasta el derecho a existir. Alguien de la familia puede mostrarle un poco de lástima, mas su propia existencia es un peligro para la higiene social.

Tampoco José K puede hacer algo por conservar su dignidad, después que se le notifica que será objeto de un proceso, pierde su condición de sujeto para experimentar un creciente proceso de marginalización. No hay una verdadera rebelión en él contra el absurdo de los mecanismos judiciales, sino un continuo proceso de deshumanización en que va dejando los rasgos del ciudadano normal y se transforma en alguien que abandona la voluntad de trabajo, el decoro social, la discreción y hasta el intelecto. Sus apetencias eróticas desordenadas son un modo primitivo de rechazo a la trivialización de las estructuras reguladoras sociales y a la corrupción de las formas de relación entre las personas.

En realidad, él no se motiva con la señorita de la habitación vecina, ni con la esposa del ujier, ni con la criada del abogado, sino que ejerce arbitrariamente las pulsiones de sus deseos como una especie de libertinaje que es testimonio de su creciente actitud antiheroica.

La irritación sorda que sentimos al leer a este escritor no tiene que ver tanto con nuestro rechazo a los ambientes represivos donde ubica sus relatos, sino con la parálisis moral de las víctimas que son primero marginalizadas y después convertidas en auténtica basura.

La obra de Milan Kundera prolonga este ciclo antiheroico. Tampoco este autor cree en salvación alguna, ni personal, ni social. Sus personajes, víctimas de un socialismo burocrático, arbitrario y absurdo en su pretendida condición omnímoda, sufren una mutación antropológica. La gente, obligada a mentir para sobrevivir; a delatar a otros para ocupar sus puestos con aparentes privilegios; a ocultar cuidadosamente cualquier disensión; es castigada de manera disparatada, reducida a nada, hasta el punto de dañar profundamente su ser: los intelectuales pierden la capacidad de pensar por sí mismos; los profesionales llegan a aborrecer su especialidad y se conforman con una vida elemental.

Todos procuran alejar de ellos la obligación de tomar decisiones, de afirmarse en su dignidad personal. Lo habitual es que se conviertan en seres abyectos a los que cuesta muchísimo hasta mostrar amor a sus familiares, mientras se sumergen en el sexo desordenado como un modo de liberar las energías que no pueden canalizar en la creatividad ni en una labor cívica.

Aun cuando se convierten en exiliados siguen perseguidos por aquellos mecanismos y se han vuelto fatalistas y cínicos. El propio Kundera, ya establecido en Francia, es alguien blindado en su escepticismo. El fin del socialismo en su país no lo hace más optimista ni renueva sus motivos literarios. Se ha acostumbrado a trabajar con caracteres mutilados, seres que han sufrido mutaciones al parecer irreversibles, escapados del socialismo, son tristes ejemplos de habitantes del capitalismo.

Ni en Kafka ni en Kundera hay redención, ni siquiera paliativos humanos. Obsesionados por la sociedad ajena y todopoderosa, abominan del Dios y Padre. No creen en el amor, ni en la fidelidad, mucho menos en la justicia ni en la donación personal. El primero anuncia las catástrofes del resto de su siglo y muere antes de que irrumpan como plagas en su ámbito. El otro cierra el siglo entre las ruinas de las utopías sociales. El primero era un hombre profundamente enfermo; el segundo, un condenado que no pudo entrar ni en el cielo ni en el infierno.

Húmedas contorsiones

A la hora del desayuno enciendo el televisor, justo para el parte de la epidemia. Las hileras de cifras resbalan sobre el mantel de la mesa y se dispersan en frágiles dígitos sobre las losas del suelo. Todavía son, pero no significan.

Es más elocuente el comentario de alguien: escasean las bolsas para cadáveres, los ataúdes tienen cada vez menos elementos, uno de ellos fue mostrado en la pantalla por un reportero torpe: mal enterrado, pocos días después mostraba sus húmedas contorsiones.

Si no hay proyectos, qué importa, qué importo… Si escasean la bondad y los alimentos, para qué leer a los clásicos. En las ciudades cerradas todo se hace banal: la medicina, la amistad, la higiene, los ritos de la muerte, bien lo sabía Albert Camus.

La sociedad se convierte en una máquina de moler chatarra. Ya no hay paradigmas, sino bocas feroces y cualquier cívica es sustituida por el astillado tonel que disimula las vergüenzas de Diógenes. Cínico quiere decir semejante a los perros. Especialmente a los rabiosos.

Salgo a la terraza y anoto en el aire otro día sin salir. Los cactus están cada vez más prósperos. Se alimentan solo de un poco de polvo y del agua que procuro servirles. Tienen una belleza casi odiosa.

Cada madrugada pueden morir en una sala de hospital cuatro o cinco personas. Eso ha hecho llorar a algunas doctoras sensibles. En la calle la gente tiene la apariencia de aquel cuervo que, tras el Diluvio, volaba sobre la tierra encenagada de cadáveres. Memento mori.

En las criptas de los conventos apilaban los cráneos en pirámides. Había un orden. Ahora nos alimentamos de un pan gris y eso impide comprender las cifras. No sé si mienten.

La política es el arte de hacernos olvidar por un momento que moriremos, a cambio nos ofrecen un tubo de picadillo y una máscara de plástico. Sería mejor que nos entregaran trozos de carbón para marcar las cruces en la pared.

La leche aguada y tibia produce náuseas, también el televisor que no para de parlotear. Preferiría que entonaran sus nuevas en modo gregoriano. Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris.

* Tomado de Roberto Méndez. Diario de la epidemia. D´MCPherson, 2022.

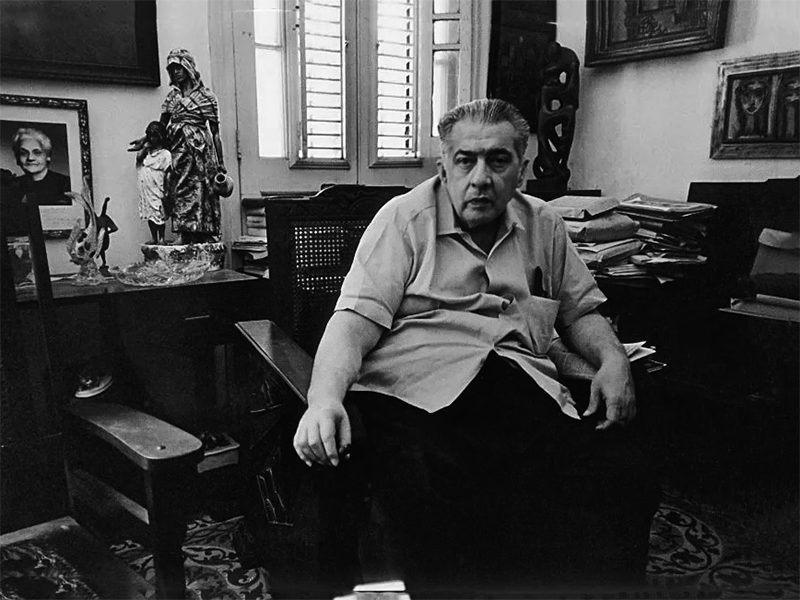

Esperar la ausencia. José Lezama Lima en los 70 (I)

Un Lezama Lima “inmovilizado y perplejo”, al borde de la depresión, el desespero, el pavor: un imposible posible que no alumbrará ‘potens’ alguno, solo dolor y lontananza.