Charlie mató al guardia de seguridad de su comunidad cerrada hace dos años. Sea Colony está a veinte minutos de San Agustín, al noreste de la Florida, en el condado San Juan, uno de los más conservadores del estado. Ahora otro guardia protege la entrada, más gordo y alegre. Nunca había ocurrido un crimen en Sea Colony, ni siquiera un robo. Nadie sabía que la locura bullía adentro.

Las casas dan a una reserva natural de unos quinientos metros de dunas de arena colonizadas por la vegetación. Este tipo de dunas se llaman fijas, pues ya el viento no puede moverlas, las raíces de las plantas las mantienen unidas. Antes de fijarse, se llaman dunas vivas, o móviles. Después de mucho tiempo, ya cuando las partículas se han vuelto a unir para hacerse roca, se llaman petrificadas.

Más allá está la playa. En la reserva anidan hasta cinco especies de tortugas marinas, todas amenazadas o en peligro de extinción. Se ven garzas blancas pasar sus horas sedentarias. Y roedores se apuran para encontrar alguna flor que comer.

Para ir de la comunidad cerrada a la playa, unos humanos construyeron puentes de madera. Están protegidos por puertas con códigos de seguridad con números como 1452, o 8019. En la playa se puede conducir autos; está plagada de camionetas cuatro por cuatro. Durante nuestra estadía ahí, nunca supe cómo llegaban los carros a la arena.

Marisel, nuestra hija, y yo pasamos unas vacaciones ahí. En la mañana salimos a caminar por la orilla. Una familia que pasaba en una camioneta por la arena ve una tortuga caminando en dirección a las dunas. Los dos hijos adolescentes, altos, esbeltos y caucásicos, se bajan apresurados: “Look at this little guy (mira a este pequeño)”, dice el hermano.

Nadie sabía que la locura bullía adentro.

Se acercan a tomarle fotos con sus móviles. Él bloquea su paso y la hermana se sienta detrás para posar. La tortuga se detiene, imagino su terror ante estos seres bípedos y sus flashazos de luz. Se mete en su caparazón. Le digo a Marisel que debimos haberles tomado una foto y llamarla “Acoso a la tortuga”, pero preferimos seguir caminando.

La playa está apacible y cubierta de neblina. El agua se condensa en nuestras pieles y cabellos, nos humedece la ropa. Otra familia tiene alzada una bandera política en su pickup; abundan las camisetas defendiendo la Segunda Enmienda.

Esta es la playa más antigua de la Florida. San Agustín, la primera ciudad colonial del país, fue dominada por los españoles por doscientos treinta y un años, y lleva doscientos uno en manos de Estados Unidos. Antes, por alrededor de cuatro siglos, fue habitada por la tribu de nativos timucua. Había cerca de 200 000 en el siglo XVI; para el XVII, ya no quedaba ni uno.

Sea Colony fue construida hace alrededor de veinte años. Las casas son de madera, pintadas de colores pasteles claros. No corren riesgo de inundación porque están protegidas por las dunas. No tienen que pagar altos seguros de inundación. De tanta tranquilidad, los espacios levantan sospechas de que algo está pasando más allá de lo que se ve.

Cada montículo de arena parece la mitad de un planeta enterrado, la reserva es una constelación de planetas picados. De ellos sale un aliento invisible como la neblina. La comunidad vive segura entre la arena y el guardia de seguridad. No el que Charlie mató, uno nuevo.

Nunca supe cómo llegaban los carros a la arena.

Quizás Charlie estaba loco. Cuando nos contaron su historia, nos provocó una risa macabra. Un humano joven como él, viviendo en una comunidad de retirados, entre tanto silencio, arrinconado entre camionetas, una reserva natural, una playa y un guardia, es capaz de cualquier cosa.

Una garita de seguridad es una frontera. Salir, tanto como entrar, implica cruzar un portal a otra esfera. La mente de un animal no entiende de esos cruces, y Charlie era más una serpiente de la reserva que el hijo de un propietario acomodado.

La locura viene de afuera y el crimen, de adentro. La comunidad esperaba un ataque de una entidad externa, quizás una pandilla de inmigrantes, o un ladrón con experiencia, pero fue uno de ellos quien dio cara al crimen.

El guardia dio su vida por el capricho de Charlie, se tragó la bala con su pecho una madrugada mohína. Su mujer, la segunda, lo esperaba en casa cuando recibió la llamada en la mañana. Tuvo que informar al hijo, procreado con su anterior esposa, de la muerte de su padre.

El guardia que hay ahora es comediante. Me recuerda a Oliver Hardy. Tropieza cuando viene hacia nuestro carro para inspeccionar y pedirme la licencia. Pienso que va a caer, sonríe, regresa a la garita apresurado. Se desvive por cumplir su trabajo. Lo llaman por el intercomunicador y se estresa más, contesta y pide unos minutos. Luego viene y me da el permiso para entrar y poder parquear en la comunidad.

Debimos haberles tomado una foto y llamarla ‘Acoso a la tortuga’.

Me dice que está escribiendo una novela de misterio. Le pregunto de qué va, me dice que aún no sabe. Me dice que quizás no está escribiendo nada. “Es un misterio”, le digo. “Esta noche la escribiré, o quizás no”, me dice. “Buenas noches, o quizás no”, me dice. “Feliz año nuevo, o quizás no”, me dice. “Solo estoy bromeando, o quizás no”, me dice.

No puede parar. Nos reímos todos. Le digo que quizás sea mejor comediante que escritor de novelas de misterio. “Quizás me vuelva comediante, o quizás no”, me dice.

El misterio es cosa de risas. La duda es la broma perfecta. La certeza carece de gracia, como un puente inamovible por encima de las dunas. Las dunas vivas, suspirando al viento impredecible, son la inconstante naturaleza, el más alto sentido del humor.

Una comunidad es una experiencia común, un esfuerzo común por una esperanza compartida. ¿Pero qué es una comunidad cerrada de las que tanto vemos en la Florida?

Un ecosistema donde los miembros apenas se hablan y desconfían de sí mismos y del mundo. Una forma de vivir ideada para la falsa seguridad de los habitantes. Una aspiración a la privacidad e independencia. Un límite establecido con la naturaleza, algo demasiado serio para ser un chiste.

Vivir detrás de un muro es un remanente medieval, un feudo o una ciudad amurallada. Al menos en aquel entonces la gente sufría junta, todos conocían a sus locos, a sus viejos y a sus guardias. Hoy la gente tiene agua caliente, aire frío y lavaplatos. Vivimos más, quizás mejor, pero estamos menos juntos.

Una comunidad cerrada, conocida también como un condominio, es un artificio del cual cuesta más salir que entrar.

* Nota: he cambiado los nombres y las historias de los personajes; los hechos principales son reales.

© Imagen de portada: Vista aérea de Sea Colony (Florida).

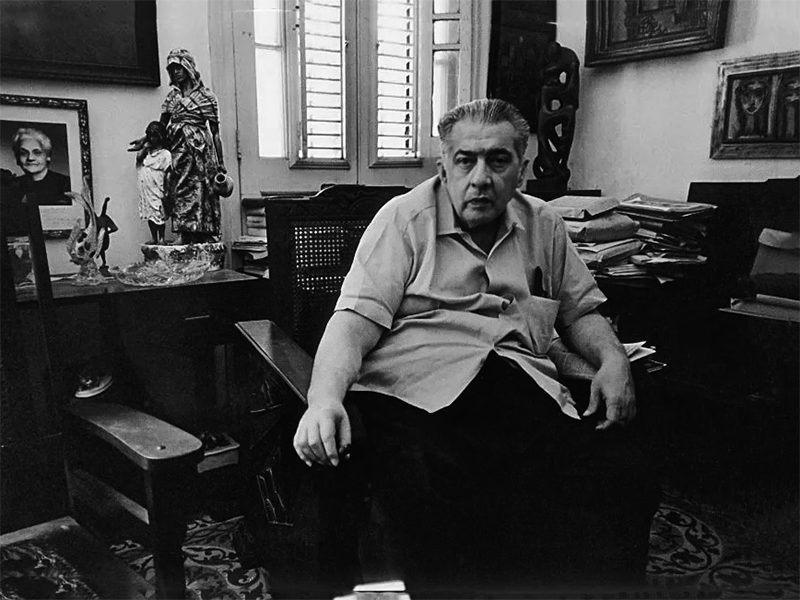

Esperar la ausencia. José Lezama Lima en los 70 (I)

Un Lezama Lima “inmovilizado y perplejo”, al borde de la depresión, el desespero, el pavor: un imposible posible que no alumbrará ‘potens’ alguno, solo dolor y lontananza.