La casa estaba rodeada de policías listos para entrar, pero Juan Manuel no lo sabía. Todo lucía tranquilo en La Habana esa mañana, un domingo de enero de 1982. Tocaron a la puerta violentamente. El muchacho abrió y un oficial vestido de civil lo encañonó con una pistola. Le mostró un carné, una orden de registro, y entró de modo intempestivo. Lo acompañaban otros agentes y un fotógrafo.

La incursión duró horas, hasta que finalmente encontraron el guion de una película. Apenas lo ojearon, pero era una “prueba” suficiente para detenerlo. Lo esposaron, lo metieron en una patrulla y sin dar muchas explicaciones se lo llevaron. Caía la noche y no había nadie en la calle.

Ese día cambió para siempre la vida de Juan Manuel Cao. El carro lo condujo a Villa Marista, la sede de la Seguridad del Estado, donde fue sometido a tortuosos interrogatorios. Poco después, lo recluyeron en la sala Juan Pedro Carbó Serviá, del Hospital Psiquiátrico de La Habana. Esa sala, también la Castellanos, eran manejadas por la policía política para intimidar y quebrar a disidentes.

En Cuba, como en otros países del antiguo bloque socialista, también la psiquiatría y la medicina estaban al servicio del poder totalitario. Pero no voy profundizar ahora en esas conexiones. Lo cierto es que el gobierno revolucionario empleó, durante décadas, torturas psicológicas contra presos políticos.[1] En Mazorra, como se le conoce al manicomio donde internaron a Juan Manuel Cao, muchos detenidos fueron sometidos a sesiones de electroshocks sin anestesia y les suministraron a la fuerza drogas y psicotrópicos. En la sala Carbó Serviá también estuvieron recluidos el historiador Ariel Hidalgo, el cineasta Nicolás Guillén Landrián, y el intelectual Rafael Saumell, entre otros.

Algunos testigos de aquel infierno, identificaron a Heriberto Mederos como el oficial de la Seguridad del Estado a cargo del martirio. El “enfermero”, como le llamaban, se desempeñó como supervisor de las sesiones de electroshocks. Era tan sádico, certifican, que aplicaba los corrientazos no solo en la sienes, sino también en los testículos de los detenidos. Además, era el responsable de la administración de drogas y barbitúricos. Nicolás Guillén Landrián fue uno de los que señaló a Mederos, como el responsable de las ocho sesiones de electroshocks sin anestesia, que recibió en la sala Carbó Servía de Mazorra en 1977.[2] Otro de los torturadores, un oficial que respondía al alias de “El Capitán”, se encargaba de “sodomizar a los prisioneros más jóvenes y los amenazaba con entregarlos a sus guardaespaldas o al mismo Mederos, sino cooperaban”.[3]

Juan Manuel Cao fue acusado de poseer “propaganda enemiga” y lo condenaron a tres años de prisión. Logró salir de Cuba en 1986 y vive en Miami desde hace varias décadas. Durante años se ha desempeñado como periodista en la ciudad, ha escrito varios libros y guiones para cine. En la actualidad conduce El Espejo, un espacio de opinión política, en uno de los canales locales. En esta conversación que sostuvimos por vía electrónica, debido a los embates de la pandemia del coronavirus, Juan Manuel reflexionó sobre su vida en Cuba y su experiencia en las cárceles de la isla. También hablamos de literatura y de memoria.

Naciste en 1961, en plena efervescencia revolucionaria. Cuéntame un poco de esa etapa de la niñez y la adolescencia en Cuba Socialista.

Cuando yo era niño todavía quedaban “rezagos del pasado capitalista.” Es decir, aún eran visibles las huellas de un esplendor que se perdía día a día. Recuerdo, cierro los ojos y me veo de la mano de mi madre, tratando de cruzar Galiano para ir hacia Prado, y la calle atestada de autos y taxis amarillos, como si fuera Nueva York. Los anuncios lumínicos de San Rafael, los cines Luz y Duplex, el Ten Cents, Flogar y Fin de Siglo, con sus escaleras eléctricas y el aire acondicionado perfumado. Mi madre, como casi todas las mujeres de la época, aún elegante, encaramada en unos tacones muy altos y finos, con un vestido de la desaparecida tienda El Encanto. También recuerdo el Coney Island y Jalisco Park, que eran desde mi óptica infantil, una explosión de luz y diversión. Todo eso se fue apagando y en el 67 o 68, cuando estatizaron hasta el cajoncito del limpiabotas, la luz se fue por completo. Aquel fue realmente el primer “período especial”.

No es una metáfora: los apagones se hicieron maratónicos, las colas en las gasolineras kilométricas, los viejos recogían cabos relamidos del piso y hacían cigarrillos en unas fabriquitas caseras, el dinero se depreció a límites insospechados. Un jabón de lavar valía una fortuna, uno de tocador, dos.

También recuerdo la primera vez, creo que en el 69, en que nos sacaron al patio de la escuela para hablarnos de Lenin, todavía tenían el pudor de presentar el adoctrinamiento como un asunto extracurricular. Recuerdo la discusión de los padres sobre las buenas o las malas intenciones del gobierno con el programa de las escuelas al campo, que, en un principio, eran de 75 días y luego, de 45. En dos o tres años ahogaron el debate a la fuerza. Desgraciadamente, ya casi nadie discute el derecho del Estado para arrancar de esa manera a los hijos del entorno familiar. Los padres perdieron, además, la capacidad de cuestionar el contenido de los programas educativos.

Impusieron el compañero y la gente fue dejando de decir “señor”, o “señora”, porque esas eran consideradas maneras burguesas y luego, se perdieron el “permiso”, el “por favor”, y la chusmería se institucionalizó. La violencia infantil y juvenil fue haciéndose habitual en las calles, en los internados llamados “becas” y en el barrio. En fin, para mí, la década del sesenta no fue exactamente de fervor revolucionario, eso tal vez sucedió muy al principio, pero yo no había nacido o era muy chiquito.

Fueron años de decadencia. Suspendieron el Día de Reyes, suprimieron las navidades de un plumazo y se acabaron los juguetes por la libre. Fue el proceso de implantación de una dictadura totalitaria, que afectó por igual, tanto al magnate al que le robaron su negocio, que al niño que le quitaron los sueños como tener una bicicleta, o armar el arbolito de navidad como siempre había hecho con su abuela. A partir de ese momento, lo correcto fue marchar. Sí, levantar bien en alto el pie y dejarlo caer con fuerza sobre el pavimento. Había llegado, para toda mi generación, la hora de las consignas, la maldita hora de la intolerancia y de la sovietización del país.

A finales de la década de 1970 comenzaste a estudiar cine en el ICAIC. ¿Por qué cine? ¿Qué tipo de películas querías hacer?

Bueno, la década de 1970 fue la del fanatismo. Algunos la recuerdan como los tiempos de bonanza socialista, pero esa percepción solo la explica la crisis precedente tras la Ofensiva Revolucionaria de finales de los sesenta, y el fracaso de la Zafra de los 10 millones. Si se compara con la precariedad que sobrevino tras la caída del muro de Berlín y la desintegración de la “indestructible” Unión Soviética, los 70 parecen años de esplendor. Lo cierto es que el país se cerró y hasta el éxodo del Mariel, pocos pudieron salir y entrar.

Unos días antes de salir de Cuba, en junio de 1986, junto a Marilú Labrada Cortés.

Del 73 al 79 cursé la secundaria y el preuniversitario. En esos años los pepillos vencieron a los guapos, como diría Abel Prieto en un libro inofensivo.[4] Fue un período en el que convivieron ideas contradictorias. Por un lado, la americanización de la juventud y por el otro su konzomolización. Era la época de las primeras grabadoras, la “dóbliu”, pero también el auge de los militantes, la chivatería o combatividad, la guerra de Angola afuera, y dentro, la guerra contra las melenas; la institucionalización de la dictadura y el desmadre sexual. “Todos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseaos”, como resume el famoso tango de [Enrique Santos] Discépulos.

Cambalache, Juan Manuel Serrat lo cantaba mucho… Háblame de la “dóbliu.”

Así les llamábamos a las estaciones de radio estadounidenses que ponían música y que con cierta dificultad se escuchaban en La Habana, no sé en el resto del país. Dice el periodista Pepe Forte, que era el que más sabía de música americana en mi barrio, que hasta el año 77 era la WQAM, que entraba por la frecuencia 560 AM. A partir del año 77 empezamos a escuchar la WGBS (710 AM), que hoy curiosamente es Radio Mambí. En los 80, las AM dejaron de transmitir música y toda la música se fue a las FM. En Estados Unidos todas las emisoras al este del Mississippi son W y todas las emisoras al oeste del Mississippi son K.

Volvamos al cine…

Terminé estudiando cine de casualidad. Mi amigo de la infancia, Gustavo Alonso Barro, me invitó a inscribirme. Gustavo era hijo de la importante dramaturga Karla Barro y del recientemente fallecido director del Teatro Nacional, Fabio Alonso. En un principio solo le seguí la corriente, pero pronto me enamoré del cine. Hacíamos dibujos animados.

Uno de mis profesores, Mario García Montes, dijo hace poco en la televisión de Miami, que con mi cambio de rumbo se había ganado un periodista y se había perdido un mal dibujante. Tiene razón. Pero me quedó todo lo que tiene el cine de literatura, dramaturgia, fotografía, montaje. Sigo siendo un admirador de las artes plásticas y a veces practico.

Algunos de mis profesores eran maravillosos, entre ellos la teatróloga Miriam Lezcano Brito, que acaba de morir en el exilio. Miriam quiso dirigir unos monólogos escritos por mí. Decía para halagarme que yo era su alumno favorito. No le dio tiempo. Le estoy agradecido por todo el apoyo que le ofreció a mi madre cuando me metí en problemas. Era excelente también la editora Miriam Talavera; y el músico y editor Lucas de la Guardia; el gran dibujante Tulio Raggi; René Duque Estrada, el único dibujante ambidiestro que he conocido; Jorge Jardón, talento puro; o Erasmo Juliachs, que terminó en la cárcel y luego murió, imagino que de tristeza y abandono. Aprendí mucho en aquella escuela de aires subversivos.

¿Qué tipo de películas quería hacer? En aquella época no me planteaba tales metas. Solo quería aprender, era, como todos a esa edad, una esponja. El cine es una industria cara. Las nuevas tecnologías digitales han abaratado un poco el proceso (sobre todo, porque no hay que revelar), pero no mucho. Tengo mi sala de montaje en casa y me encanta. Lo mismo edito un vídeo musical que un reportaje. La verdad es que ahora, de viejo, he hecho algunas cosas, como La Duda e Irene en La Habana, dos cortometrajes del director Lilo Vilaplana. Además, soy uno de los guionistas de Plantados, un largometraje también de Lilo.

Por otro lado, estoy trabajando en un proyecto con Orlando Jiménez Leal, el icónico director de PM y El Súper, más otros dos guiones para largometrajes; una comedia y un drama sobre el exilio. Pero los problema siguen siendo los mismos, presupuesto y tiempo.

En enero de 1982 cambió tu vida. Fuiste arrestado por la Seguridad del Estado y te enviaron a Villa Marista, la sede de la policía política. Allí te mantuvieron detenido por más de quince días y fuiste sometido a interrogatorios. Se te acusó de conspiración y de escribir literatura subversiva. Me gustaría saber acerca del proceso de detención y de las metodologías de interrogación.

Fue un cambio brusco. El viernes estaba trabajando en un corto de Mario Rivas y el sábado estaba durmiendo en Villa Marista. En tres años no volví a pisar las calles nuevamente.[5] ¿El proceso de detención? Todo un espectáculo. Rodearon la casa como si se tratara de un tipo muy peligroso. Los vecinos de la época aún recuerdan aquello y cuando me ven, siempre me lo mencionan. Yo creo que ellos también estaban asustados. Tal vez ese sea uno de los propósitos. Recuerdo que había un fotógrafo del Ministerio del Interior afanándose como si fuera la escena de un asesinato. Estuvieron registrando la casa desde la mañana hasta las siete de la noche. Mandaron a pasar a dos testigos supuestamente imparciales, la presidenta del CDR (Comité de Defensa de la Revolución) y el de vigilancia, también podía ser alguien del PCC en la cuadra, aclararon. Gente muy imparcial, como verás. Luego regaron por el barrio el rumor de que yo era un agente de la CIA.

¿Las metodologías de interrogación? No sé, sospecho que todos los interrogatorios son más o menos parecidos. Lo que cambia es la intensidad de la violencia, como en las películas. Solo que a mí no me mostraron nunca al policía bueno. Durante los 17 días que duró aquello, siempre me tocó el mismo interrogador: Braulio Mauri, según decía en su camisa verde olivo. Tal vez sea un nombre ficticio, tal vez no. Lo he googleado varias veces, por si acaso ahora está en Miami. Nunca se sabe.

Lo único que le puedo aconsejar a todo el que pase por ese humillante trance es que hable lo menos posible y que hasta donde pueda, conteste las preguntas difíciles con otra pregunta. No es verdad que ellos lo sepan todo, pero sí que tienen una metodología, un manual y tú, no. Ellos son un equipo y tú estás solo. Nunca, bajo ninguna circunstancia, menosprecies la total desventaja en la que te hallas.

Pero sobre todo te recuerdo que lo que digas o calles en ese desigual diálogo te acompañará por el resto de tu vida, si no te matan. De la cárcel se sale, pero de la vergüenza no. Esos son sistemas insaciables que no se conforman con una detención, siempre quieren más cabezas, y por eso machacan en los interrogatorios. La única recomendación es ¡cállate, o miente! Pero llegado el caso, debes, en el mejor de los tonos, dejarles claro, clarísimo, que tú no tienes la menor intención de colaborar con ellos.

Foto familiar, 1978.

Sin embargo, no recomiendo un enfrentamiento heroico y frontal, porque no me gusta incitar a actos para los que no tuve valor. Yo simplemente vivo con la conciencia tranquila de que nadie fue a la cárcel por mi culpa. No tengo «consorte de causa». Enfrenté y cumplí en solitario mis tres años de condena. Cada vez que me mencionaron un nombre, me hice el tonto.

¿Puedes describir la arquitectura y el diseño interior de Villa Marista?

Lo siento, pero no estoy seguro, porque entré allí en un auto con las ventanas bloqueadas y salí de la misma forma. En los 17 días que estuve —si no conté mal— solo vi largos y estrechos pasillos repletos de celdas tapiadas a ambos lados. Cuando nos cruzábamos con otro detenido, nos incrustaban la cara contra la pared para que no pudiésemos vernos. Hasta que no pasara uno de los dos, te mantenían en esa posición. Estaba prohibido mencionar nombres, éramos llamados y nos teníamos que referir a nosotros mismos con un número. El 216814 era el mío. Pero solo voceaban los tres últimos: ¡814, afuera!

El ejercicio de nombrar a los reclusos con números responde a una estrategia de despersonalización y de borrado de la identidad. Es una práctica de deshumanización. En Cuba, de alguna manera, todos nos convertimos en números…

En mi celda había dos literas de metal colgadas de la pared por unos cables o cadenas, y una colchoneta finita de espuma de goma, no recuerdo almohada alguna. Un hueco sanitario en el piso, un foco opaco en el techo y ningún lavamanos o pila de agua, que recuerde. Nada de objetos personales. La bandeja con la comida nos la pasaban por una escotilla. No había comedor, ni salida que no fuera para el interrogatorio, que en mi caso fue a diario. En el primer piso me quitaron la ropa y me entregaron un overall amarillo de una pieza, sin cinto. No vi nunca al oso sin dientes, ni ninguna de esas otras leyendas populares. Creo que no necesitaban tales barroquismos para asustarte, eran crueles en sí mismos y se sabían con total impunidad. Cuando les daba la gana golpeaban sin misericordia. Nada de eso parece haber cambiado hasta hoy. Tal vez ahora sea peor o menos metodológico, digamos.

En febrero te enviaron a la Sala Juan Pedro Carbó Serviá del Hospital Psiquiátrico de La Habana (Mazorra). Esa sala y la Castellanos eran gestionadas por la Seguridad del Estado. Allí enviaban a los disidentes y presos políticos; los torturaban con sesiones de electroshocks y les suministraban barbitúricos, psicotrópicos y otras drogas. Se sabe que en la Carbó Servía también estuvieron recluidos el cineasta Nicolás Guillén Landrián, el filósofo Ariel Hidalgo y el intelectual Rafael Saumell. ¿Puedes hablar detalladamente de esa experiencia?

Me trasladaron a Mazorra a espaldas de mi familia. Yo era técnicamente menor de edad. El día del arresto tampoco me habían informado, ni a mi familia, a dónde me llevaban, lo que convertía la detención en un secuestro con paradero desconocido. Mi madre estuvo desesperada tratando de averiguar en qué sitio me tenían. Durante esos días fui un desaparecido. Después de mucho vagar le permitieron verme. La visita duró apenas cinco minutos, de pie, y con un escolta a metro y medio de distancia. Las expresiones de afecto estaban prohibidas. Luego de la visita me sacaron de la celda y me llevaron al Hospital Psiquiátrico Nacional en un Lada. No se lo comunicaron a mi madre. Yo tampoco sabía a dónde iba.

En todo ese proceso nunca fui llevado ante juez alguno. A los cuatro meses y medio, una abogada me visitó por primera vez en La Cabaña, Cristobalina Fernández, si no equivoco el apellido. Hablamos atropelladamente durante unos escasos 15 minutos en una celda repleta de otros procesados. Cristobalina era la asesora de mi defensor, el doctor Aramís Taboada, que poco después murió tan encarcelado como yo. No volví a tener otra visita legal. A eso de los seis meses me celebraron el juicio en la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado, ante tres jueces que se morían de sueño y desidia. Me acusaban de un delito que aún existe en el código penal castrista: “propaganda enemiga”. Me pedían ocho años. Me condenaron a tres, los cumplí.

Pero volvamos al automóvil camino al Psiquiátrico Nacional. En el asiento trasero de aquel Lada iba también otro detenido, su mano izquierda esposada a mi mano derecha. Ese desconocido sería la clave para escapar de Mazorra, era el ingeniero Andrés Solares. Estaba acusado de intentar crear un partido político y de planear una recogida de firmas para cambiar la ley monopartidista. Le dijeron que estaba loco.

La sala Carbó Serviá es una cárcel dentro del manicomio. Allí encierran a los pacientes que han cometido delitos. En la Castellanos están las celdas de castigo. Por la noche, desde esa sala, salían unos gritos tan espantosos que helaban la piel. “¿Qué pasa en La Castellana?”, indagué. Me contaron un montón de atrocidades. Es como los círculos de Dante, siempre hay uno peor, pensé.

La Carbó Serviá era una sala enorme con camas individuales en lugar de literas, calculo que un centenar. Unos baños abiertos con duchas goteando permanentemente y justo al lado, un comedor con dos mesas largas de granito y dos bancos de cemento que corrían de una punta a la otra, para sentarse. Los alimentos olían descaradamente a medicina, imagino que tranquilizantes. No probé bocado. Tampoco tenía hambre. Los nervios a veces hacen perder el apetito. Al fondo había un patio cerrado de altísimas paredes y un techo enrejado, como si fuésemos animales de un zoológico. Allí pasábamos la mayor parte del día. Aquel patio era un horror. Me pareció ser uno de los personajes de una película inglesa que había visto hacía poco en la cinemateca del ICAIC: Persecución y asesinato de Jean Paul Marat, de Peter Brook. La trama gira en torno de una obra de teatro interpretada por los locos de un manicomio de Londres o París, supuestamente escrita por el Marqués de Sade. En aquel patio de Mazorra vi escenas más escalofriantes y rostros más demenciales que los de la película de Brook.

También fui testigo de una sesión de electroshoks que le propinaron a media decena de pacientes. Fue espantoso. Uno podría imaginar que eso era algo que realizaban en una habitación acomodada para semejante trance, pero no. Aplicaban las descargas delante de los demás. Algunos corrían y los enfermeros los perseguían por la sala, los maniataban a como diera lugar, y les colocaban un objeto en la boca: una boquilla de plástico o algo por el estilo. Así, delante de todos, sin el menor escrúpulo, los arrastraban, luego conectaban el aparato a la pared y los hacían retorcerse como muñecones inanimados. Luego, los dejaban tirados en el suelo, sangrando por la comisura de los labios, echando espuma o babeando. Los otros locos se acercaban con morbo, curiosidad o miedo. Hubo dos a los que costó trabajo atraparles, algunos pacientes participaron de la cacería, los acorralaron en el baño, y allí, sobre el piso mojado, les dieron los corrientazos. Juro que vi chispas saltar en el agua. No exagero ni el más mínimo detalle.

Junto a su tío Angel Cao Gatell.

¿Pero qué tuvo que ver Andrés Solares con tu salida?

Solares, como te había dicho, llegó junto conmigo a Mazorra. Me llevaba unos trece o catorce años, era más consciente del peligro que corríamos. «Hay que salir de aquí», me dijo. En el piso de la sala se encontró una moneda de cinco centavos y la recogió. Luego notó la presencia de un paciente nuevo, alguien que había pasado el día en las afueras de la sala. Se le acercó y entabló con él una inteligente y amable conversación. De ese modo descubrió que a ese enfermo, por alguna razón que no retuve, le permitían pasear de día por los jardines de Mazorra. Y aquí vino la jugada maestra de Solares.

—¿Hay teléfonos públicos por dónde paseas? —indagó Solares.

—Sí —respondió el paciente.

—¿Me harías el favor de llamar a mi esposa y decirle dónde estoy?

—Con mucho gusto —respondió con evidente ánimo de colaborar—, pero no tengo dinero —remató.

Entonces Solares le puso en la mano la moneda de cinco centavos que había guardado. Yo lo miré asombrado de su previsión. En 1982, eso era lo que costaba una llamada en los pocos teléfonos públicos que quedaban de la época capitalista.

Cuando Adriana, la esposa de Solares, se presentó allí con sus hijos, la Seguridad del Estado quedó al descubierto. Armaron una sonada protesta. Los niños exigieron ver a su padre. Tras el revuelo lo sacaron al pasillo de visitas, y desde allí pude escuchar el coraje con que Andrés exigió que me sacaran a mí también. No lo hicieron, pero al día siguiente me trasladaron para El Combinado del Este. A él se lo llevaron de vuelta a Villa Marista.

Siempre le agradeceré su entereza y lo recordaré gritando sin miedo: ¡Es un menor de edad! ¿Cómo es posible que lo expongan a semejante peligro? Yo no me sentía tan menor, pero él tenía razón, porque en esa cárcel dentro del Hospital Psiquiátrico Nacional había pacientes que habían cometido crímenes horrendos. Recuerdo a uno que alardeaba de haber matado a cuatro miembros de su familia por una discusión sobre un mueble, creo que un escaparate. Y a otro, que llamaban El Profesor, un mulato altísimo y encorvado, que era algo así como el portero de la sala. Cuando pregunté su delito, todos se miraron y se dispersaron sin atreverse a mencionarlo. Nunca me enteré, pero debe haber sido algo muy terrible. Tal vez Solares sepa.

A la mañana siguiente, un médico, psiquiatra supongo, me hizo una evaluación, y al final miró a los lados precavidamente y me preguntó un tanto extrañado: ¿Y a ti por qué te han traído aquí? Solo atiné a encogerme de hombros y a devolverle la misma pregunta.

Antes de que me dieran el alta, sin saber aún cuál iba a ser mi destino, un médico de unos treinta años, bigotudo, de pelo castaño, que tenía bordado en su bata blanca “Dr. Fleitas”, quiso conversar conmigo. Se presentó como el jefe de la sala. Le pregunté si era cierto que esos locos habían cometido los delitos de los que se jactaban. Me dijo que sí. Le pregunté si le parecía bien lo que hacían conmigo. «Esa es la realidad y para ella no tengo terapia». Lo dijo con frialdad, mirándome directamente a los ojos, pero sin la menor empatía aparente, como si fuera una frase aprendida de antemano. Nunca he logrado determinar si intentó ayudarme o humillarme. Lo cierto es que una hora después me sacaron de allí.

Siempre me pregunto qué me habría esperado de no haber sido por aquellos cinco centavos y aquella llamada salvadora. No lo sé, pero las intenciones no eran buenas. Otros no tuvieron mi suerte. Ni la tienen. Es triste saber que los abusos psiquiátricos siguen formando parte de la realidad cubana actual.

Cuando te convidé a esta entrevista, me dijiste que en uno de los pasajes de tu libro Te juro que soy culpable (Planeta, 2004), habías hablado sobre la experiencia del Hospital Psiquiátrico de La Habana, en un formato novelado, aclaraste. Esa distinción me resulta muy interesante, porque me lleva a pensar el papel del escritor como testigo y la literatura como testimonio. Precisamente he estado escribiendo últimamente sobre este asunto. ¿Por qué escogiste el género de la novela para contar tu historia y no el del testimonio?

La novela tiene una trascendencia que el testimonio no alcanza. El por qué no lo tengo claro. No sé si es un signo de los tiempos o si siempre fue así. Es como si la ficción describiera mejor la realidad. Algo que es una contradicción, pero sucede. Sabemos más de la guerra de Troya por Homero que por el Tratado de Alaksandu.

Juan Manuel Cao en su casa de La Habana, circa 1979.

Pero la novela política cubana enfrenta retos adicionales. El primero es describir un conflicto vivo, una herida abierta y sangrante. Dentro de cien años será más fácil, porque los lectores no serán protagonistas, y por lo tanto presumo que menos exigentes, menos puntillosos con los detalles o con el lenguaje. Habrá palabras o frases enteras que hoy nos producen escozor y en el futuro habrán perdido las connotaciones actuales. Palabras como compañero, cederista, brigada o vanguardia, ya no significarán exactamente lo mismo, ni lingüística, ni emocional, ni estéticamente. Incluso la maldita palabra revolución, que en la Cuba actual se escribe con una innecesaria mayúscula, se irá desdibujando o flotará en otra dimensión.

Para un cubano de finales del siglo XVIII, la revolución era la americana o la francesa; para uno del XIX, revolución era la de los mambises, para otro en la primera mitad del XX, revolución fue la que se produjo tras la caída de Gerardo Machado, y así. Pero a los que nacimos después de 1959 nos han hecho creer que hay una sola. Las palabras y los conceptos de tanto manosearlos se gastan.

El mayor peligro que enfrentamos los escritores cubanos de hoy es el panfleto. Y el panfleto, créeme, por lo que leo, no es fácil de eludir. Dediqué mucho tiempo a estudiar ese aspecto del proceso creativo. El panfleto no está en el tema, sino en su tratamiento, en el lenguaje, en el enfoque, en la tentación proselitista, aleccionadora y moralista. En la obviedad. Pero nada de eso significa que debemos renunciar a contar nuestra tragedia; por el contrario, es un gran tema, pero hay que pasar primero por un proceso de sanación literaria.

Por ejemplo, hablábamos hace un rato de la psicología de los interrogatorios en Villa Marista. El personaje de la novela que mencionas, está preso por escribir un guion cinematográfico, que las autoridades consideraron subversivo. Yo había leído muchos libros sobre la cárcel y me daba la impresión de que todos los interrogatorios eran más o menos iguales. Me propuse que el de mi novela fuera distinto. ¿Qué hice? Omití al interrogador clásico. A mi protagonista lo interrogan los personajes de su guion cinematográfico. Lo inculpan, le echan en cara haberlos creado, haber puesto en sus bocas palabras culpables, tenerlos allí encerrados junto a él, lo martirizan. De ese modo el capítulo da un salto tropológico y adquiere un vuelo artístico imposible de lograr por la vía convencional. Yo sentí que me abría a otros caminos, a otra manera de hacer un monólogo interior y a descubrir que, en el fondo, todo interrogatorio es un diálogo con uno mismo. El verdugo no cuenta, sobra. Venganza poética.

En el capítulo de Mazorra pasa más o menos lo mismo. El hecho literario está dado por la alteración del punto de vista. Algunos escritores cubanos no prestan atención al punto de vista. Y este es un aspecto clave. La descripción del manicomio nos la hace un loco, no el protagonista, un loco tuerto que, de tanto mirarlo, se apropia de su visión y lo obliga a contemplar el horror que él no quiere ver. Lo mismo pasa con el capítulo del delator.

Sabemos de su mala conciencia no por él mismo, sino por un borracho que desde la esquina lo contempla ir y venir. Esto lo aprendí en El reino de este mundo, donde el veneno y no Mackandal, se arrastra, trepa, salta. Todos estos aspectos técnicos tienen un peso que muchas veces menospreciamos.

La trama de tu novela presta especial atención a la delación, la simulación, la envidia, entre otros ugly feelings. Me gustaría que hablaras un poco sobre ese campo afectivo que creó la revolución y cómo se relaciona con tu historia personal.

Hasta hoy, no sé quién me delató. ¿No te parece significativo? Al principio mi familia y mis allegados gastaron un montón de energía tratando de despejar esa incógnita. Para mí tuvo menos importancia, porque la realidad que enfrentaba a diario ocupaba todos mis sentidos. Les convencí de que la culpa era del sistema y que no era saludable empezar a desconfiar de todos.

Me llevaron a un juicio en el que ninguna persona me acusaba de nada. Era yo solo contra el gobierno. O al revés, el Estado todopoderoso contra el ciudadano cero. La petición fiscal afirmaba con su lenguaje rimbombante, que había atentado contra el Estado Socialista y la Solidaridad Internacional, entre otras exageraciones. Pero por mucho que me trataran de pintar como un peligroso enemigo, yo no era más que un adolescente asustado.

Pero tienes razón, el tema de la novela es la traición. Es una trama en la que todos se traicionan. Una metáfora de lo que hemos vivido todos estos años.

Generalmente las grandes editoriales silencian las narrativas críticas sobre la revolución. Tienen bien identificados a los autores que responden a los estereotipos y a la visión distorsionada que quieren seguir reproduciendo sobre Cuba. Con el tag de “grandes” no me refiero a la calidad, sino a la circulación y distribución que tienen globalmente. ¿Cómo lograste que Planeta accediera a publicar tu novela?

La editorial Planeta, probablemente la mayor en nuestra lengua, tenía en esos tiempos una modesta oficina en Miami. Le hice llegar mi borrador y ellos lo entregaron a su comité de lectura, primero en México y luego en Colombia. El informe de sus lectores internos fue muy positivo, según me dijeron. No hubo palanca, ni relaciones personales de por medio.

A Eugenio Roca, ejecutivo de Planeta, catalán, quien luego se convirtió en mi editor, le preguntaron varias veces por qué entre tantos escritores exiliados habían decidido publicar a un novato. Eugenio respondió: «porque es una novela política alejada del panfleto». Precisamente lo que me había propuesto. Ahora bien, alejarse del panfleto no significa despolitizar la obra. Al final es un problema de estilo, y, si me lo permites, de buen gusto.

En este caso el que ha fallado he sido yo, que no he escrito con la frecuencia suficiente como para hacerme una carrera de escritor. Vargas Llosa dijo en La verdad de las mentiras que el periodismo, con su servilismo cotidiano, se ha tragado a muchos escritores. Pero entiendo perfectamente el sentido de tu pregunta, y tienes toda la razón, la famosa mano larga del régimen presiona para censurar todo lo que no le sea afín.

Imagen de la contraportada de la novela Te juro que soy culpable (Planeta, 2004). Foto tomada por Roberto Koltún.

Después de salir del Psiquiátrico te acusaron formalmente de difundir “propaganda enemiga en contra de la revolución” y te sentenciaron a tres años de prisión. Pasaste por varias cárceles, entre ellas el Combinado del Este y La Cabaña. Cuéntame un poco sobre esa experiencia.

¡Imagínate! Me estás pidiendo que te resuma los tres años más largos de mi vida. Llegué al Combinado del Este en febrero de 1982. Tenía una llamativa melena, una de las ventajas de arribar a la edad universitaria era poderse dejar el pelo largo. Toda una batalla para mi generación. En las cárceles cubanas te pelaban al coco. Una humillación extra. Pero yo estaba deseoso de que me raparan inmediatamente, porque en cuanto entré al edifico 3, donde radicaba eso que llamaban El Depósito, una voz gritó desde el fondo:»¡Vaya, llegó la jevita! El barbero, otro recluso, me pasó la máquina con saña, pero yo me sentí aliviado. En la foto de la tarjeta 4419, la de identificación interna, aparecía luego con cara de malo.

¿Has visto el retrato de Martí pelado al rape en presidio? Ni se parece. No hay modo de salir bien en esas fotos. Siempre me he preguntado cómo pudo Martí obtener dos copias, la que mandó a su madre con la famosa dedicatoria: «Mírame madre y por tu amor no llores…» y la otra, que hizo llegar a su amigo Fermín Valdés Domínguez. Debe haber una explicación que desconozco.

Del Depósito fui a dar a la galera de menores, en el tercer piso, ala norte. Las galeras y celdas de menores estaban entre las más violentas. En una prisión de máxima seguridad como el Combinado del Este, eras considerado menor si tenías entre 16 y 21 años. Demasiada adrenalina, demasiada inmadurez. Muchos de esos adolescentes estaban buscando un camino corto para hacerse un nombre en el ambiente. La delincuencia juvenil en Cuba es desde hace tiempo un grave fenómeno cultural. Hay una verdadera cultura de la violencia.

Pasé la mayoría de mis tres años de condena entre reos comunes. ¿Por qué? No tengo la respuesta exacta. Pero no olvides la negación oficial del gobierno a admitir la existencia de presos políticos. Tal vez la existencia de jóvenes opositores les molestara el doble. La rebelión del “hombre nuevo” se la tomaban como un fracaso personal. No sé. Esa es otra explicación que nos deben.

Sin embargo, en el cuarto piso de ese mismo edificio, vivían apartados un centenar de presos políticos, a los que ellos calificaban como CR (contrarrevolucionarios). A veces abrían las rejas y nos dejaban deambular por el pasillo. Desde allí, entré en contacto con los políticos del cuarto piso, quienes me hicieron llegar una copia de la Carta Universal de Derechos Humanos de la ONU. Esa Carta se convirtió en nuestro documento de batalla y marca mi primer contacto con el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, del que luego fui y sigo siendo miembro.

En ese edificio, la idea de Ricardo Bofill encontró varios seguidores, Elizardo Sánchez Santa Cruz, Andrés Solares, o Ariel Hidalgo. Y en el primer piso, castigados en los candados, Gustavo Arcos Bergnes, su hermano Sebastián, y su hijo Sebastián Arcos Cazabón, de mi misma edad, al que todos siempre han llamado Tancito. Recuerdo que en el penal se decía: «en los candados hay un asaltante del Moncada», se referían a Gustavo.

Luego, me trasladaron a La Cabaña. Llegamos de noche. Directo a la zona 2, que es la del patio grande. Mi primera impresión fue haber dado un salto atrás en el tiempo, a la época colonial, al lugar donde fusilaron al poeta Juan Clemente Zenea. Guardo de esa noche una imagen tétrica, húmeda y fantasmagórica. Las galeras no tenían puertas de madera como ahora, sino unas enormes rejas de hierro a las que trepaban los reclusos. En el medio tenían unas puertas más pequeñas con unos candados exageradamente grandes. “¡Carne fresca!”, gritaron cuando íbamos entrando en fila india. Y aunque a esas alturas debería estar acostumbrado al chiste, no me hizo ninguna gracia.

En La Cabaña pasé siete u ocho meses en la galera de homicidios. Zona 3. Era una galera de adultos acusados de asesinato, homicidio, lesiones graves, lesiones leves y desacato. De Villa Marista salí acusado de desacato, fue la fiscalía la que me cambió la causa y decidió procesarme por el delito de propaganda enemiga. Eso me perjudicó, porque el máximo para este delito son ocho años, mientras que el de la acusación inicial eran tres.

En el código penal castrista existen dos tipos de desacatos: uno de carácter común, que puede ser desobedecer una orden, y otro, de carácter político, que implica ofender, de palabra o hecho, a los dirigentes del gobierno. Conocí a un joven preso por repetir un chiste de Álvarez Guedes sobre Fidel Castro. En la galera de homicidios había otros tres menores, castigados por escribir en la servilleta de una pizzería ¡Abajo Fidel!

Cuando salíamos a comer se aseguraban de que no hubiese nadie en el patio, los reclusos de otras galeras nos llamaban con distante respeto, “la galera de los asesinos”. Las experiencias vividas en aquel ambiente merecen un libro aparte. Pero te puedo adelantar que, en términos generales, era un sitio más tranquilo que las celdas de menores o las de otros delitos comunes, por la simple razón de que las peleas podían ser hasta las últimas consecuencias. De esa galera salí con un apodo: El Político, porque mi pelea era con los guardias, una bronca que a la mayoría de los comunes no les gustaba echar.

En La Cabaña fui testigo del fusilamiento de cuatro exiliados que entraron clandestinamente al país. No se publicó en ningún sitio. Por eso me parece inexacto que hoy en día se diga en la prensa internacional que en Cuba hay una moratoria de la pena de muerte. Eso es algo que nadie puede comprobar. Los fusilamientos secretos forman una parte poco estudiada de la historia de ese régimen. Así como lo que sucede en las cárceles para militares y miembros del MININT.

En la actualidad, cuando veo los videos de la feria del libro en La Fortaleza de La Cabaña, el sitio se me hace irreconocible y pienso en que algún día, en algunas de sus instalaciones, habrá que levantar un monumento a las víctimas, y un museo del horror.

Los fusilados merecen mención aparte. El proyecto Archivo Cuba ha documentado 58 fusilamientos en La Cabaña, tan solo entre enero y junio de 1959. La cuenta total ha sido imposible de sacar hasta ahora.

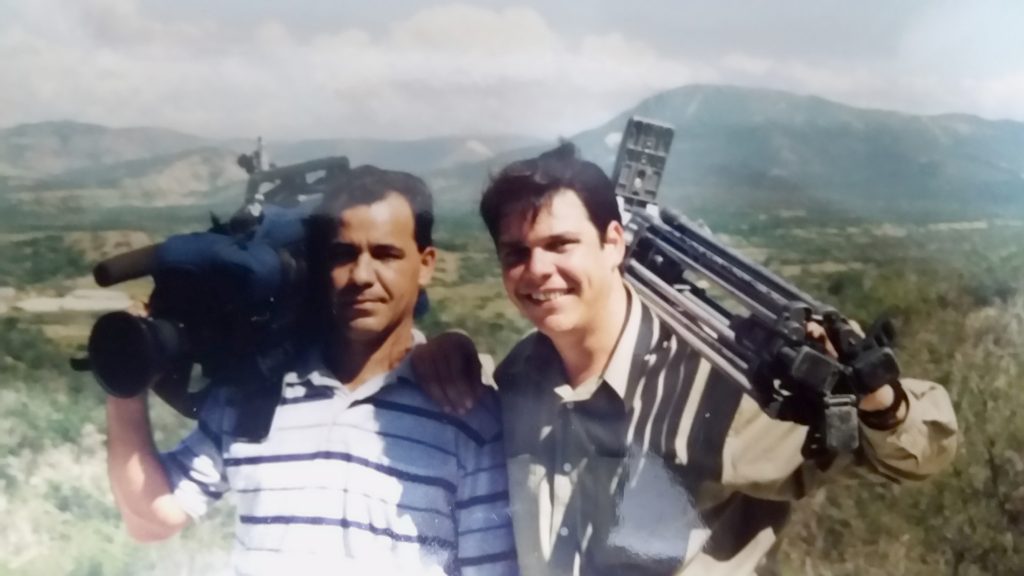

Junto al camarógrafo Miguel Angel Fleitas, en Tlaxcala, México, 1993.

Tras la sentencia me devolvieron al Combinado del Este, al que llegué clasificado oficialmente como CR [contrarevolucionario], categoría A1, lo que significaba que solo tendría visita familiar cada seis meses. Fui a dar al edificio 1, ala sur, donde comunes y políticos convivíamos más o menos mezclados.

¿Había alguna diferencia entre La Cabaña y El Combinado del Este?

El Combinado es, en algunos aspectos, peor que La Cabaña, porque en la vieja fortaleza el comedor estaba en el patio. Por lo que al menos tres veces al día, aunque fuera brevemente, veías el sol. Pero en El Combinado los comedores están dentro de los edificios, de modo que ver la luz del sol depende de la voluble voluntad de los guardias. En videos y fotos recientes he observado que han tapiado las paredes exteriores de los tres edificios. El calor debe ser tremendo, sobre todo en verano. Allí cumplí mi condena.

En el Combinado comenzamos a sacar denuncias al exterior y a promover con fuerza los derechos humanos. Pero sobre todo, la Carta Universal que aparecía en un viejo número de la revista Unesco, a la cual le sacamos centenares de copias a mano.

¿Cómo y cuándo logras salir de Cuba?

Salí de Cuba rumbo a Panamá en 1986. Pero en el año que medió entre la salida de la cárcel y la del país, tratamos de potenciar —fuera del mundo carcelario— el movimiento pro derechos humanos, un trabajo que quienes se quedaron en Cuba lograron hacer con una mezcla de heroísmo y sensatez.

La seguridad del Estado presionó a mi familia para que a su vez me presionara. La amenaza fue bien clara: o abandonaba mis actividades, o volvía a la cárcel. Mi abuela contactó a su hijo menor en Los Ángeles, California, y este compró una visa a los traficantes de personas de Panamá —que durante el régimen del General Manuel Antonio Noriega—, hacían negocios con el Ministerio del Interior cubano. Detalles de este negocio salieron a relucir, hipócritamente, en la causa número dos de 1989, contra el ministro del interior, José Abrantes.

Gran parte de lo que viví en Panamá aparece en el primer capítulo de El impertinente, un libro de crónicas que también me publicó la editorial Planeta. Fue una enorme experiencia ser testigo vivencial de la cruzada civilista organizada por la oposición panameña para enfrentar la narcodictadura norieguista. Y aunque hay innumerables diferencias entre una dictadura totalitaria como la de Cuba y otras dictaduras latinoamericanas, sean de izquierda o derecha, hay situaciones comunes de las que uno aprende.

En varias ocasiones cubriste como periodista las Cumbres Iberoamericanas, interpelaste a funcionarios como Carlos Lage, Felipe Pérez Roque y hasta al mismísimo Fidel Castro. ¿Puedes comentar un poco sobre esos ejercicios?

Cuando cayó el muro de Berlín, se desintegró la Unión Soviética, desapareció el CAME (Consejo de Ayuda Mutua Económica) y empieza el “período especial”, el régimen castrista se vio en la necesidad de integrarse a organismos internacionales. Cuba había sido excluida de las Cumbres de las Américas convocadas por Estados Unidos. España organizó las Cumbres Iberoamericanas para contrarrestar la influencia estadounidense en el continente, sobre todo en el terreno económico. Fidel Castro decidió asistir, hasta quitarse el uniforme verde olivo y vestirse de traje. Las cumbres tenían fecha y sede predeterminadas. De ese modo, los periodistas sabíamos con un año de antelación, dónde y cuándo iba a estar el elusivo Fidel Castro. El misterio se reducía a la hora de llegada. Un detalle con el que jugaba como toda una diva. Por lo tanto, mis encuentros periodísticos con los funcionarios castristas o con el propio Fidel Castro, fueron una oportunidad única. A mi modo de ver, sirvieron para demostrar que no resisten el debate y que por eso censuran a la prensa.

Es irónico que desde fuera pudimos hacer un mejor periodismo que desde dentro. Los periodistas oficiales no cuestionan a los altos dirigentes. Y los periodistas independientes no tienen acceso a ellos. Aún sigue siendo así, lamentablemente.

¿Qué ha significado Miami para ti?

Nunca me ha gustado Miami. Prefiero las ciudades peatonales. Amo Madrid, y New York, pero aquí es donde me siento más cerca de Cuba. Mi problema es que soy un mal chofer, no me agrada conducir, suelo distraerme, y no hay nada como el metro para ir leyendo. Pero en Miami no queda opción, estás obligado a manejar. Por cierto, ¿qué pasó con el metro de La Habana? En la década del ochenta anunciaron su construcción a bombo y platillo y terminaron haciendo túneles para una invasión que nunca llegó. En Miami hay un metro elevado, pero sus rutas son muy limitadas. Uber vino a rescatarnos, pero entonces llegó el coronavirus y mandó a parar.

Lo más hermoso de Miami es su bahía. Navegarla me reconcilió con la ciudad. Me encanta verla en la distancia. ¡Ha crecido mucho en los últimos veinte años! Miami es el sitio donde los cubanos han hecho la vida que no les permitieron en su país. Gran parte de mis amigos del barrio están aquí. Poco a poco han salido. Nos reunimos con frecuencia. Gente talentosa que Cuba se perdió. Casi todos han tenido éxito económico y personal. A veces hacemos el ejercicio de imaginarnos qué habría sido de nosotros de quedarnos allá, sin libertad. Sentados en el contén del barrio, como en la canción de Varela. Es desalentador, nos basta hablar con los que se quedaron, están desesperados o vencidos. Otros, después de haber formado parte del sistema, han recalado igualmente en esta orilla del conflicto. Uno de mis compañeros de secundaria que llegó a ser del secretariado de la UJC con Roberto Robaina, y luego viceministro de turismo, también terminó en Miami.

Miami es la Cuba del futuro. El lugar donde los cubanos recuperan su dignidad, y su esperanza, donde se triunfa y se fracasa sin necesidad de jurar lealtad a los poderes políticos; donde se discute con pasión sobre las ideologías, y donde se ensaya la reconciliación nacional. Donde conviven ex presos políticos junto a sus antiguos carceleros, chivatones y chivateados, víctimas y victimarios. Hijos de fusilados e hijos de comandantes de la revolución, a veces hasta con algunos comandantes de las distintas etapas de nuestra accidentada historia. Porque, contrario a lo que se dice, Miami es tolerante. Es al otro lado donde sigue campando la intolerancia. Pero Miami es una proyección, un espejismo, porque nuestros hijos y nuestros nietos serán norteamericanos, y no podrán ser otra cosa. Del mismo modo que los hijos de españoles no pudieron ser otra cosa que cubanos. A los que se quedaron les tocará averiguar si están listos para un nuevo comienzo, o si seguirán cometiendo los mismos errores, una y otra vez.

En la Base Naval de Guantánamo, en 1993, junto al camarógrafo Oswaldo Buzzi.

Notas:

[1] Charles J. Brown; Armando M. Lago. The Politics of Psychiatry in Revolutionary Cuba, Freedom House, New York, 1991, p. 60.

[2] Ibid., p. 69.

[3] Ibid., pp. 66-67.

[4] Se refiere al libro de Abel Prieto Los bitongos y los guapos publicado por la editorial Letras Cubanas en 1980.

[5] Aquí Juan Manuel Cao hace un guiño a la canción de Pablo Milanés “Yo pisaré las calles nuevamente” (1974), en la que el cantautor cubano criticó la dictadura de Augusto Pinochet en Chile.

Censura ideológica y cultura de la cancelación. Una historia personal

En 2015 comencé a experimentar lo que hoy es un fenómeno que ya nadie puede obviar: una polarización que rige el mundo de la política y de la cultura. Esta ola empobrece los debates. La fuerza que han tomado las ideas extremas ha tenido serias consecuencias para las democracias.