Dentro del gremio literario cubano, la muerte de Lezama provocó una conmoción silenciosa. Una sensación de orfandad, de falta de referente, venía a sumarse a los males de una política cultural orientada hacia el modelo soviético de la “literatura comprometida”.

Aunque en términos cronológicos Lezama era el primero de los origenistas en morir, con él desaparecía toda una época, el Ancien Régime de la cultura cubana. Para los escritores jóvenes representaba alguien ninguneado dentro de la Isla que, sin embargo, había conseguido el prestigio internacional.

En ese sentido, su última correspondencia resulta significativa: Lezama se escribía libremente —no por el correo normal sino a través de intermediarios— con intelectuales como Octavio Paz o Emir Rodríguez Monegal, mal vistos en La Habana por sus críticas al castrismo; esas cartas también son, como precisa Rafael Rojas, “un testimonio de rebelión contra el silencio y la fractura que la Guerra Fría impuso al campo intelectual latinoamericano”.[1]

Moreno Fraginals se ha referido a Lezama como el último representante de la cultura criolla en Cuba, embajador de una idea de nacionalidad colocada “en otra dimensión”; Eliseo Diego lo llama “el último criollo auténtico del siglo XIX”. Ambas definiciones constatan de manera velada un evidente desencaje entre el escritor y el modelo revolucionario de los años 70.

Homosexual y hermético, es decir, incompatible con los parámetros ideológicos del llamado “Quinquenio Gris”, en su vida y en su obra Lezama también defendió una manera abierta de entender la cultura cubana y de incorporarla con naturalidad al diálogo con lo universal, sin broncos alardes nacionalistas.

No hacía distingos al referirse a Spengler, Mallarmé o Martí, al Libro de los Muertos tibetano o a un periodista habanero del siglo XVIII. Habitaba un mundo de jerarquías horizontales, y todo lo que tocaba quedaba de inmediato consagrado por su verba festiva y libérrima, incompatible con cualquier ortodoxia. Uno de sus más grandes y definitorios dones era justamente la virtud para la conversación. Muerto, se extinguía también esa dimensión fundamental de su figura.

Un evidente desencaje entre el escritor y el modelo revolucionario de los años 70.

Para Cintio Vitier, que recibió la noticia del fallecimiento de Lezama por boca del doctor Moreno del Toro, “al amanecer de una noche en que mi madre estuvo a punto de morir y no murió”, el deceso marcó el momento de la recapitulación: un parteaguas memorioso. La marginación final no podía ser ignorada: “antes estaba en la vida como en la muerte, ahora estaba en la muerte como en la vida”.

Meses después, Vitier se sentó en su cubículo de la Biblioteca Nacional y escribió de un tirón De Peña Pobre, subtitulada “memoria y novela”, un libro que no será publicado —en México— hasta 1978.[2]Esas páginas son la primera historia del llamado “ceremonial de Orígenes”. Allí, Lezama es entrevisto a lo lejos como “príncipe de una dinastía perdida” y luego convertido en Maestro, alguien que otorga sentido y resolución a una época. “Es posible por la poesía constituir la Tribu dentro de la Ciudad”, escribe Vitier, justo cuando esa Tribu ha perdido su centro.

La muerte de Lezama también fue llorada por una figura tan poco dada a servilismos literarios como Virgilio Piñera.

Cuando Lezama murió —cuenta Abilio Estévez—, [Virgilio] se sumió en una consternación y una solemnidad que veía en él por primera vez. Recuerdo que yo aún no sabía la noticia. Lo llamé a eso de las nueve de la mañana y me sorprendió el tono de la voz que escuché al otro lado del hilo telefónico. “¿Qué pasa?”, le pregunté. “Algo terrible ha sucedido”, me respondió; una frase impropia en él si se tiene en cuenta que fue dicha no con tono sarcástico, sino con absoluta seriedad. Corrí a verle. Estaba como siempre en su casa, con una camiseta y un short verde, pero con todas las ventanas cerradas; en el apartamento parecía de noche y hacía un calor insoportable. “Lezama murió”, me dijo en cuanto me vio. Más que triste o conmovido, se veía fuera de sí, con miedo, como si la muerte del otro lo dejara indefenso o como si un peligro lo acechara. Nunca olvidé esa reacción tan extraña porque después, en otras oportunidades, sucedió que al hablar sobre Lezama y su muerte adoptaba una actitud como de alguien a quien han abandonado a merced de su propio destino.[3]

Días después del entierro, en el que Padilla lo recuerda llorando, Piñera le escribe a su íntimo amigo Humberto Rodríguez Tomeu: “Piensa en el estado que me ha sumido esa muerte, que además de ser un aviso —no al lector, sino al escritor— es todo un desgarramiento”.[4]

Piñera y Lezama tenían una relación especial, casi simbiótica, que ha sido muy comentada. “Creo que para él resultaba una tranquilidad saber que su antagonista vivía en Trocadero, a pesar de que hacía dos o tres años no se veían” —escribe Estévez. “Me parece que, al morir Lezama, algo murió también en Virgilio, como si al Doctor Jekyll le quitaran a Míster Hyde. Era un presupuesto de su vida que comenzaba a faltar, y cuando eso ocurre ya es la muerte que se acerca”.

‘Al morir Lezama, algo murió también en Virgilio, como si al Doctor Jekyll le quitaran a Míster Hyde’.

Vigilado y censurado por las autoridades, sin referente ni interlocutor a su altura entre los vivos, Piñera supo que era hora de lidiar con la posteridad, esa gran pregunta que siempre le había suscitado el “modelo Lezama”. Había entendido siempre la literatura como una batalla, pero ahora el trono de su generación era póstumo e indisputable. La atenta vigilancia del otro había terminado, estaba solo con su ambición y sus dudas.

Esa sensación se recoge en el poema “El hechizado”, que dedicó “a Lezama, en su muerte”: “Por un plazo que no pude señalar / me llevas la ventaja de tu muerte: / lo mismo que en la vida fue tu suerte / llegar primero. Yo, en segundo lugar”.

No tuvo que esperar mucho. Morirá tres años después, en 1979, a los 67 años, de un infarto. El mismo día de su funeral, la policía entró en su apartamento para confiscar varios manuscritos inéditos.

Para la generación más joven, la muerte de Lezama también significó una pérdida, aunque con matices liberadores. El mejor ejemplo de esta ambivalencia puede ser la reacción de Reinaldo Arenas, contada en su autobiografía Antes que anochezca y fabulada en la novela El color del verano.

Arenas, que desde finales de los 60 visitaba Trocadero 162, veía en Lezama un modelo de salvación por la palabra, “uno de nuestros más auténticos ejemplos de audacia y heroísmo intelectuales”, como dice en un ensayo. “El hecho de saber que él aún existe, que aún podemos disfrutar de su presencia y de su conversación, que son partes principalísimas de su obra, es decir, de su vida, es un privilegio que raramente el tiempo tiene la gentileza de ofrecernos”, escribía un joven Arenas a finales de 1969.[5]

La noticia de la muerte de Lezama se la dio a Reinaldo su amigo Armando López Salamó en el balcón de la casa del teatrista Julio Gómez,[6] en el Náutico, donde ambos estaban de visita. Armando había leído la breve nota sobre el sepelio aparecida en la prensa y alguien lo había llamado para avisarle del fallecimiento, aunque él solo había visto a Lezama una vez.

Para la generación siguiente, la muerte de Lezama significó una pérdida con matices liberadores.

Así se describe ese momento en Antes que anochezca:

Mientras alimentaba las gatas de Elia, se me acercó un día Amando López y me dijo: “¡Cómo se nos fue Joseíto!”. Y yo le pregunté: “¿Qué Joseíto?”. Y me dijo: “¿No te has enterado? Ayer se murió Lezama Lima”. Entonces me mostró una pequeña nota que, entre varias noticias insignificantes, anunciaba en términos muy breves esta noticia: “Efectuado el sepelio de José Lezama Lima”. Esa noche fui a la casa de Julio Gómez, donde se reunían bellos adolescentes […]. A este hombre, homosexual ostensible, nunca lo depuraron a pesar de toda la depuración que se efectuó en el teatro; al parecer trabajaba para la Seguridad del Estado. La noche que enterraron a Lezama yo fui a visitarlo y me lo encontré en una casa llena de adolescentes en trusa, todos prestos a acostarse con cualquiera de nosotros. Yo me fui para el portal de la casa y en un momento determinado empecé a gritar. Amando y Julio se me acercaron sin saber lo que me pasaba, mientras yo gritaba: “¡Hoy enterraron a Lezama Lima, hoy enterraron a Lezama Lima!”.

Al día siguiente, Arenas e “Hiram Prats” —pseudónimo del poeta Delfín Prats Pupo— se fueron al Parque Lenin, en las afueras de La Habana, donde, tras hacer cola para comprar quesos crema y chocolates, realizaron una especie de ritual, “un acto de exorcismo y homenaje”.

Luego de llorar desconsoladamente al escritor muerto, Delfín azotó a Reinaldo con unas espigas de flores blancas —ramas de mariposas silvestres, flor nacional cubana— y ambos amigos se bañaron desnudos en la represa, bajo la mirada sorprendida de unos adolescentes con los que, por supuesto, terminarán fornicando.

Una escena muy similar aparece en El color del verano, donde Lezama, además, protagoniza varias escenas farsescas.

OTRA FARSA, AUNQUE involuntaria, es el poema de José Agustín Goytisolo, “Posible imagen del entierro de don José Lezama Lima”, que se publicó en la revista española Cuadernos para el diálogo poco después de la muerte del cubano. Goytisolo había sido uno de los paladines de la obra de Lezama en España y antes le había dedicado un largo poema, “Vida de José Lezama Lima”, con el que este busca dialogar. El resultado, sin embargo, solo puede ser leído como una parodia de elegía:

Me gusta imaginar que don José Lezama Lima ha tenido, / en La Habana, un entierro de postín, con velatorio a base de / ron, cerveza fría y vinos importados y canapés y frutas y / dulces que es una barbaridad y luego un furgón o coche / musical con caballos y cocheros y lacayos a la federica, todos / cantando un gorigori al seguro paso del poderoso mulo en el / abismo, del fumador de tabacos que aliviaba el asma de la / tierra con Changó, Yemayá, Oggué, Obatalá, Ochún la de la / Caridad del Cobre, y la Santísima Trinidad, vestidos de verde / olivo para escándalo de serafines, tronos, potestades, / arcángeles y ángeles del cielo y de la tierra y un coro de / garzones leptosomáticos y otro de mulatas chinas, / entrecruzadas en la danza de la jerigonza, las espaldas sudadas / y brillantes, los muslos combativos…

Como tantos otros ‘turistas del ideal’, Goytisolo había visto en la Revolución cubana una especie de orgía liberadora.

Como tantos otros “turistas del ideal”, Goytisolo había visto en la Revolución cubana una especie de orgía liberadora. Ciego a la marginación de Lezama durante los grises años 70, ahora intentaba convertir su entierro —tristón y vigilado— en un folclórico carnaval revolucionario.

Desde finales de los 60, el catalán, que presumía de vínculos afectivos y familiares con Cuba,[7] había escogido la Isla como un sensual paraíso privado. Pero, al igual que Barral, Cortázar, Feltrinelli y otros de sus contemporáneos, Goytisolo nunca se preguntó si el espejismo cubano encubría la variante tropical de una distopía socialista.[8]

El poema intenta demostrar con un puñado de enfebrecidas imágenes una afirmación del prólogo del mismo Goytisolo para “Posible imagen de JLL” (Ocnos, 1969): “Sí, Lezama es parte de la Revolución, es uno de sus múltiples e increíbles aspectos”.

Atrincherado en esa certeza voluntarista, el catalán junta en extravagante ceremonia fúnebre a milicianos y putas, curas y santeros, y hasta se las arregla para incluir a Fidel Castro, aludido con el mote popular de “El Caballo”:

no sigan, no se oye nada, todos cantando / cada quien por su lado, pero si lo bueno es eso, compañerita, / él lo sabía, lo zúrrela es real, la guayaba no es mejor que la / granada y viceversa, y conversa y dispersa que el barroco se / vuelve loco, que me den más ron, quiero y no puedo, me / desabrocho la camisa de miliciano, y tú ¿ves cómo enseñas las / tetas? ¡Ah!, si es por propaganda de la Revolución, mejor / que mejor, entonces sigamos, esto se pone bueno, todo el / mundo dejó de trabajar, la fiesta es por lo grande, llega Pepe / Rodríguez Feo repartiendo los cartones de la charada, el Gato / y la niña bonita, y ahora llega el Caballo, ¡no me diga!, eso no / me lo pierdo, y suben y beben y cantan y entran en el / cementerio y sigue la cosa, nunca se vio nada igual y así deseo / que haya sido todo, como a don José Lezama Lima le hubiese / gustado, con santeros y curas cantando en latín o en / provenzal, con salvas de ordenanza militar al descender en su / enorme ataúd a la tierra húmeda y caliente de la isla, y pensar / esto me reconforta cantidad.

Más sobria y ajustada a la realidad fue la “tribuna” que publicó en El País Carlos Spottorno, el 21 de agosto de 1976. El joven Spottorno, sobrino de Ortega y Gasset, había sido uno de los secretarios de la legación de España en La Habana entre 1969-70, y allí, en su primer destino como diplomático, se hizo buen amigo de Lezama. Ahora le tocaba recordar su grandeza:

‘Con la arrogancia de un Grande y la dignidad de un Sabio, supo quedarse en su puesto y merecer el respeto de sus propios enemigos’.

Cubanos como él redimen a Cuba, a la Cuba de siempre. Guardián de la Isla, con alma de capitán, no la abandonó jamás. Y aunque todos en su nave decidieron olvidarle, con la arrogancia de un Grande y la dignidad de un Sabio, supo quedarse en su puesto y merecer el respeto de sus propios enemigos.

¿Quiénes eran, exactamente, esos enemigos de Lezama? Los que, en los primeros 60, se habían mofado de él y de su estilo en las páginas de Lunes de Revolución también estaban ya entre los apestados (Padilla, Piñera), muertos (Baragaño) o se habían ido del país (Cabrera Infante).

Otros se disculparon por aquellos excesos y fueron recibidos como hijos pródigos (Antón Arrufat y Manuel Díaz Martínez). En resumen, Lezama y sus críticos tenían, después del Caso Padilla, el mismo antagonista implacable: la política cultural del Quinquenio Gris, la deriva estalinista de la Revolución cubana.

Tras la amargura de Lezama y el ánimo sombrío que trasluce su poesía de esos últimos años parece estar la certeza de que la Revolución había desembocado en una sociedad autoritaria, hostil a la verdadera creación. A propósito de su último libro, Fragmentos a su imán, los críticos han hablado de “movimientos de retirada” (Pedro Marqués de Armas), “poemas de la desolación” (Remedios Mataix)[9] o “barroco carcelario” (término del propio Lezama reutilizado por Jorge Luis Arcos).[10]

Como se ha dicho, hay en esos poemas últimos un ambiente sombrío que desembocan en la asfixiante certeza del “desierto que está creciendo” (Nietzsche). Son en su mayoría imágenes de un mundo que se desintegra, una ciudad secuestrada, una noche omnipresente en la que no se ve ninguna ventana.

Al mismo tiempo, el poder alucinatorio de esos versos se multiplica. “Mientras más oprimido —parece ser la fórmula de este drama cinético y civil— y, por tanto, mientras menos móvil, más intenso el desplazamiento”, dice Marqués de Armas. “De una parte, la angustia del que no puede moverse, del hombre adherido a la madera del sillón, y de otra esos súbitos deslizamientos que rompen la inercia”.[11]

Lezama y sus críticos tenían, después del Caso Padilla, el mismo antagonista implacable.

Sin duda, la retórica poética de Lezama cambió en esos últimos años, como si enfrentase no solo una crisis exterior sino también una interna, más compleja y definitiva. La frustración y la angustia se redoblaron por el hecho de que el propio escritor, en un principio, había puesto sus esperanzas en esa supuesta “era de la posibilidad infinita” inaugurada por la Revolución. Ahora comprobaba en carne propia el fracaso de la utopía.

Que Lezama fue condenado al ostracismo después de 1971 es asunto que nadie se atreve ya a discutir. “Fue como si hubiese dejado de existir”, dice Bianchi. “Peor, como si nunca hubiera existido”. Le grababan las llamadas y confiscaban su correo. Citar su nombre podía ser motivo de censura.[12]Recibía visitas y llamadas de advertencia. Dependía de medicinas que le mandaban amigos y familiares desde el extranjero. Agradecía lo mismo sábanas que bolígrafos, zapatos o “un pomito de salsa Maggi”.

Cuando su familia le enviaba algún paquete, la aduana le decomisaba cosas como una guayabera o un par de medias. Vivía en condiciones deplorables, pues la casa de Trocadero se inundaba —a veces de aguas albañales— sin que pudiera hacer mucho por mejorar esa situación.

Era un anciano con problemas de salud, al que no dejaban salir de Cuba con su esposa para que no se quedara y provocase un escándalo internacional. De que pasaba hambre y mil trabajos —a los que Carlos Barral se refirió en algún artículo como “patriótico sacrificio de placeres” durante “los años duros del bloqueo”—, hay numerosos testimonios, incluyendo las elocuentes cartas a su hermana Eloísa.

¿Por qué no emigró? Alberto Lauro cuenta que, tras la muerte de Lezama, mientras “hacía limpieza” en la casa junto con Lourdes Marrero, encontró su pasaporte y unas planillas de la embajada norteamericana a medio llenar. Ambos decidieron que lo mejor era destruirlas. ¿No habrá sido esta opción de emigrar, instigada por María Luisa, lo que provocó el intento de rehabilitación frustrado por su muerte? No hay manera de saberlo con certeza.

Imágenes de un mundo que se desintegra, una ciudad secuestrada, una noche omnipresente en la que no se ve ninguna ventana.

Según José Triana, “en esto de irse o quedarse había un juego en el que ambos [Lezama y María Luisa] se reforzaban. Ella quería irse, pero no se iba sin él. Él quería irse, pero tenía miedo de coger un avión con más de 60 años para empezar de nuevo… Al final estaba hastiado, y en una conversación larga que tuvimos una noche me confesó su pesimismo: ‘¿En qué trampa hemos caído, Pepe? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí?’”.

Arenas asegura que María Luisa quería que le dieran algún viaje a Lezama para quedarse, pues tenía a casi toda su familia fuera de Cuba y confiaba en que el creciente prestigio internacional del escritor bastaría para mantenerlos. Pero él no quería oír hablar del tema. Cuando salía, cortaba la conversación diciendo: “Irse a París y quedarse es deprimente, pero regresar es imposible”. Entonces María Luisa, disgustada, se retiraba a su habitación y Lezama, Arenas y Piñera empezaban a chismear sobre temas locales.

María Luisa, sin embargo, rumiaba su descontento. Al enterarse de que José Triana viajaría a París con Chantal, lo visitó para advertirle: “Ya sé que te vas y no quiero que regreses. Esto que estamos viviendo no merece ningún sacrificio. Que no te hagan a ti lo que le hicieron a Lezama”.

“No regreses”, le insistía, dando incluso golpes sobre la mesa. Lezama era, según cuenta Chantal, “más hábil, más dulzón, con esa cosa de la educación católica que perdona, a fin de cuentas. Ella era una cuáquera, sentía ese deseo irrefrenable de poner las cosas en su sitio”.

Con el dólar penalizado en la Isla e incapaz de recaudar directamente sus derechos de autor, Lezama dependía de la buena voluntad de visitantes extranjeros o eventuales viajantes para cobrar o comprar cualquier cosa. Años antes, Cintio Vitier le aseguraba a Ernesto Cardenal que tanto él como Lezama habían rechazado voluntariamente los pagos de editoriales extranjeras.[13] La realidad es que Lezama trató de cobrar a través de intermediarios, no siempre con éxito, pero se negó —por convicción o por miedo— a publicar sus libros fuera de Cuba si antes no se editaban en la Isla.

La casa de Trocadero se inundaba, a veces de aguas albañales.

Tras su muerte, María Luisa se puso a teclear frenéticamente los poemas de Fragmentos a su imán —recogidos en una de las libretas que le preparaba Umberto Peña— y el manuscrito inconcluso de Oppiano Licario. Entregó copias paralelas a las editoriales Arte y Literatura, en Cuba, y a la mexicana Era. Su intención era que ambos libros aparecieran cuanto antes, pero esta vez el Estado cubano desplegó una sorprendente velocidad de gestión.

En menos de un año, en septiembre de 1977, Arte y Literatura ya tenía impresas las ediciones cubanas de Fragmentos… con prólogo de Vitier, fechado en enero de ese mismo año, y de la inconclusa Oppiano Licario, con prólogo de Moreno Fraginals, a quien la noticia de la muerte de Lezama le llegó en México mientras en su maleta el paquete con las Obras completas de Aguilar que este le había encargado le “pesaba como un fardo”. Meses después saldrían las ediciones mexicanas de los mismos libros.

Bianchi dice que Lezama jugaba con la idea de usar como epitafio una frase de Flaubert: “Todo perdido, nada perdido”.[14] Esa no fue, sin embargo, la que se escogió finalmente para su tumba, donde aparece un verso del poema “Noche insular, jardines invisibles”, que dice: “La mar violeta añora el nacimiento de los dioses, / porque nacer es aquí una fiesta innombrable”.

La cita ha sido expropiada y deformada muchas veces[15] para convertir a Lezama en una suerte de apóstol nacionalista. Pero, en efecto, no es lo mismo afirmar con católico goce “nacer es aquí una fiesta”, que modificar el verso para acercarlo a la consigna: “nacer aquí es una fiesta”. Esta frecuente confusión anuncia lo que sucederá con Lezama en las décadas siguientes: la distorsión de su figura para convertirlo en uno de los santones de la cultura oficial cubana, esa misma que antes lo había repudiado.

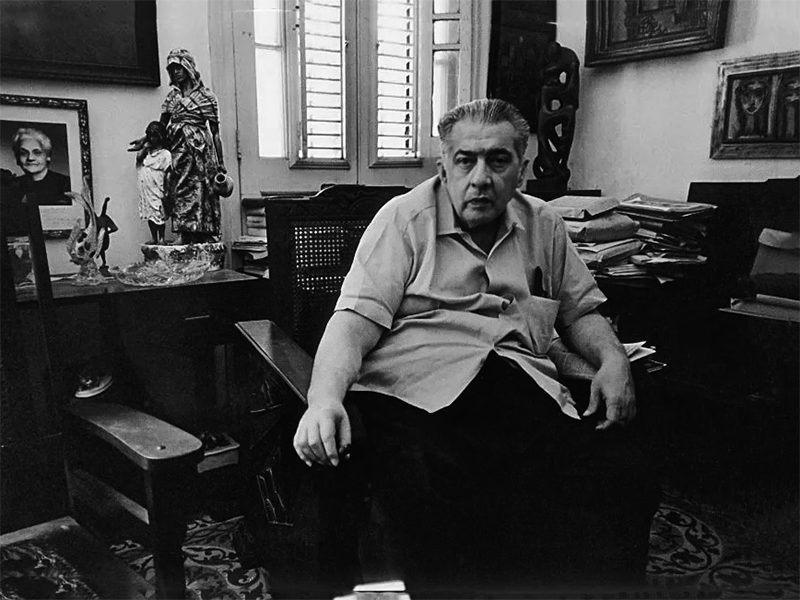

© Imagen de portada: María Luisa Bautista y José Lezama Lima (1970), por Iván Cañas.

Notas:

[1] Rafael Rojas: “Paradiso en el boom”, en La polis literaria. El boom, la Revolución y otras polémicas de la Guerra Fría, Taurus, México, 2018, p. 118.

[2] Cintio Vitier: “Hacia De Peña Pobre”, Poética. Obras 1, Letras Cubanas, La Habana, 1997, p. 224. Vitier precisa que el libro fue escrito en un estado de trance, sin revisiones, entre noviembre de 1976 y enero de 1977. En su ensayo “Novelar Orígenes”, César A. Salgado ha hecho notar que otra memoria y novela, Los años de Orígenes, de Lorenzo García Vega, también recibió su empujón definitivo después de la muerte de Lezama (https://rialta.org/novelar-origenes).

[3] Abilio Estévez, en Carlos Espinosa Domínguez: Virgilio Piñera en persona, Término Editorial, 2003, p. 244.

[4] Carta a Humberto Rodríguez Tomeu, 15 de noviembre de 1976, en Virgilio Piñera de vuelta y vuelta. Correspondencia 1932-1978, Unión, La Habana, 2011. p. 245.

[5] Reinaldo Arenas: “El reino de la imagen”, en La Gaceta de Cuba, no. 88, La Habana, 1970.

[6] Gómez, que aparece en El color del verano como “Aristóteles Pumariega”, era un señor muy pintoresco con una accidentada biografía, interesado en el cine y el teatro experimentales, que fundó en La Habana el Grupo Los 12. “A pesar de ser homosexual, se casó con una joven alemana, una radical de izquierdas, que trabajaba para la ONU. La mujer murió de un cáncer del cerebro y le dejó una pensión. Vivió sus últimos años en Miami, donde también habían vivido sus padres. Era muy agradable interlocutor y un amigo entusiasta. Falleció el 31 de agosto de 2011 por una complicación intestinal” (Entrevista con Vicente Echerri, noviembre de 2022).

[7] Su bisabuelo vasco por el lado paterno, Agustín Goytisolo Lizarzaburu, emigró a Cuba, instalándose en Cruces, muy cerca de Cienfuegos, y haciendo fortuna con el negocio azucarero. Luego la familia se trasladaría a Barcelona, donde el abuelo Antonio se casó con la hija de otro indiano menorquín: Catalina Taltavull Victory.

[8] Escribe su biógrafo, Miguel Dalmau: “Aunque en la Cuba de 1966 algunos de esos errores empiezan a ser endémicos, el poeta Goytisolo no puede o no quiere verlos, embriagado como está por el fervor del proceso revolucionario. En su descargo dirá siempre que aún no se había impuesto en el país el predominio absoluto del PCC y se respiraba un aire de entusiasmo y de libertad general” (Los Goytisolo, Anagrama, Barcelona, 1999). La posición de José Agustín contrasta con la de su hermano Juan, que también estuvo en Cuba varias veces en los años 60, pero sí percibió claramente la deriva autoritaria de la Revolución. A diferencia de sus hermanos Juan y Luis, José Agustín Goytisolo no firmó la carta de intelectuales a Fidel Castro tras el arresto de Padilla.

[9] Véase Remedios Mataix: “Aquí llegamos, aquí no veníamos”. La poesía última de Lezama y los vaivenes de los cánones (José Lezama Lima: la palabra extensiva, Verbum, Madrid, 2011, pp. 183-216).

[10] “Como una derivación de todo ello, y anticipando ya el efecto de los rigores a que fue sometido hasta su muerte en 1976: muerte civil, no viajes, no publicación, no comparecencias públicas, Lezama escribe también “El cuello”, fechado en junio de 1971, donde de alguna manera nombra la poética de buena parte del libro: el barroco carcelario. Este texto y los conocidos “Esperar la ausencia”, “¿Y mi cuerpo?”, “La caja”, “Poner el dedo”, son los poemas más desoladores que escribió Lezama. Son el testimonio eterno del poeta devastado por la Historia, su historia, la de la revolución cubana” (Jorge Luis Arcos: “El barroco carcelario. Lezama Lima y la Revolución”, en https://www.cubaencuentro.com/cultura/articulos/el-barroco-carcelario-21212/(page)/2).

[11] Pedro Marqués de Armas: “Fragmentos no tanto a su imán”, en Prosa de la nación. Ensayos de literatura cubana, Casa Vacía, Richmond, 2018.

[12] Como ejemplos, la censura de Vitier por citarlo en un artículo para el Anuario Martiano, o el caso de Armando Álvarez Bravo y su libro de poesía Relaciones, editado en 1973 por la UNEAC, sin el prólogo de Lezama que llevaba originalmente.

[13] “Cintio rechazó el dinero que una editorial alemana le iba a pagar por derechos de autor. Me cuenta que Lezama Lima también ha rechazado pagos de México, Francia, etc. Cuba no reconoce los derechos de autor. ‘Y está bien que así sea —me dice Cintio—. En una sociedad socialista la propiedad literaria no puede ser privada’. (Ellos rechazaron el pago voluntariamente, me aclara.)” (Ernesto Cardenal: En Cuba, Ediciones Carlos Lohlé, Buenos Aires, 1974. p. 165.

[14] “Me dijo en una ocasión: ‘Si algo he sabido hacer en la vida es aprovechar las posibilidades que se me han presentado. Por eso ahora que la obesidad, el asma, la disnea, los años, me han reducido a esta suerte de inmovilidad y en que –fuera de mi obra– no tengo otra cosa que hacer que seguir en la sala de mi casa esperando la muerte, puedo hacer mía la frase de Flaubert que quisiera fuera mi epitafio: Todo perdido, nada perdido” (Ciro Bianchi Ross: “Recuerdos con Lezama”, en Casa de las Américas, no. 261, oct.-dic., 2010, p. 119).

La frase, por cierto, no es de Flaubert. En su famosa novela Il giardino dei Finzi Contini, Giorgio Bassani se la atribuye a Stendhal, escrita en inglés en sus cuadernos: “All lost, nothing lost”; en realidad, el escritor francés la anotó al margen durante su lectura del Tom Jones de Fielding.

[15] Como bien precisa Manuel Sosa en “Citar mal” (https://www.hypermediamagazine.com/literatura/ensayo/manuel-sosa-citar-mal-fiesta-innombrable).

Esperar la ausencia. José Lezama Lima en los 70 (I)

Un Lezama Lima “inmovilizado y perplejo”, al borde de la depresión, el desespero, el pavor: un imposible posible que no alumbrará ‘potens’ alguno, solo dolor y lontananza.