Memoria del 2 de enero

Todo el Martí que me sé de memoria, que está de uno u otro modo en mí. De manera fragmentaria, no alterar esto. Recurrir tan solo a los fragmentos que conservan mi memoria, que nadan en mi flujo sanguíneo, que afloran a mis labios en ciudades como Helnsinki o Estambul. Sin que me lo proponga y sin que, por supuesto, haya estado pensando en él. El más completo y profundo automatismo. La idea, entonces, de escribir un libro en que me acerque a Martí de esta forma, sin consultar ni una vez ninguno de sus libros, tan sólo lo que guardo en mi memoria, todo lo que hablado tantas veces de Martí, lo que he escuchado, lo que creo haber entendido.

Memoria del 15 de enero

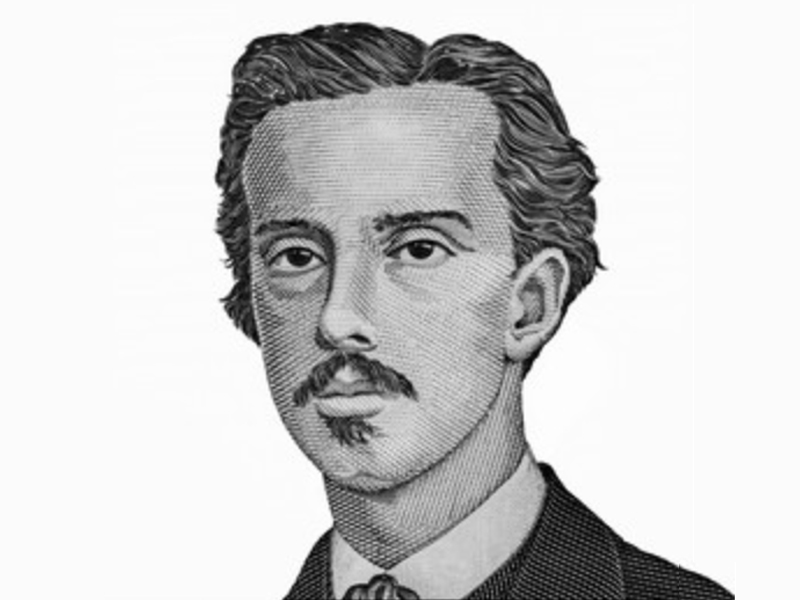

De niño actué durante dos largos años en una pieza de teatro en la que, por haber sido siempre tan lector, por haberme mostrado tan temprano leyendo a todo Verne y tanto Dumas, fui escogido para interpretaba el papel de un niño Martí que caviloso, pluma en mano, escribía en un pergamino extendido sobre uno de los pupitres de mi escuela. Una casona colonial en la que no había escasez de pupitres antiguos ni de gobelinos en las paredes. Y tras la apertura de un coro de niños que recitaban unos versos de Martí, declamaba yo, de pie, mi parlamento también en verso:

Mírame madre, y por tu amor, no llores,

Si esclavo de mi edad y mis doctrinas,

Tu noble corazón llené de espinas,

Piensa, que nacen entre espinas, flores.

Que es la dedicatoria con que Martí calzó la foto que desde el presidio envió a su madre y en la que sostiene un sombrero y luego, abajo, en el pie, puede verse el grillete que le terminaría llagando el tobillo. De ese grillete, un tanto macabramente, Martí se haría un anillo que según sus biógrafos no se quitó jamás. Un detalle que siempre me alarma, el del anillo hecho con el fierro del grillete. No me imagino haciendo algo así, con mucha furia o una pasión desmedida Martí.

Memoria del 28 de enero

El aire estaba lleno de Martí, todo acto cívico. Los viernes alguna niña recitaba La bailarina española, el comienzo, tan manido:

El alma trémula y sola,

padece al anochecer

Hay baile, vamos a ver,

la bailarina española.

¿Quién no recuerda estos versos sobre los que más adelante volveré, en alguna porción de este mismo libro, a inclinarme intrigado por esa intransigencia declarada de que si en el lugar donde bailaba La bella Otero (presumiblemente en la ciudad donde vivo hoy, Nueva York) estaba izado el pabellón de España, pues no entraba.

Donde dice, implacable:

“Han hecho bien en quitar,

el pabellón de la acera,

porque si está la bandera,

no sé, yo no puedo entrar.”

Bien dicho, bellamente coloquial, pero, ¿por qué no puede entrar? Eso me asombra. Pasando por alto aquello entonces y adentrándome en el poema, llego siempre a este punto increíblemente plástico, lleno de movimiento, donde dice: “húrtase(el uso de esa palabra, bellísimo, taurino, como un torero que esquiva el miura), se quiebra, gira, abre en dos la cachemira (los afebridos ojos de Marti, un womanizer, nos dicen sus contemporáneos, clavados allí) ofrece la bata blanca”

Me deja sin habla ese cuarteto, me encanta, a decir verdad. Y luego ya no recuerdo mucho más de aquel poema escuchado los viernes en la mañana, saturándome, como todo niño en Cuba, de Martí, de la presencia de sus bustos de yeso, de sus cuencas vacías, ubicuas.

Memoria del mismo 28 de enero por la tarde

Todo lo que nos decían de Martí cuando niño, sucesos de su vida ocurridos más o menos a la misma edad que tengo ahora. Exempla de su vida en Nueva York que me dejan sin palabras. Una en particular sobre la que siempre se nos contaba, la virtud que se nos quería inculcar, la de la solidaridad y el compañerismo, pero que hoy, con la edad que tengo, me parece una soberana tontería (de Martí).

El suceso que recogen todas sus hagiografías, en que un Martí pobre o deslucidamente vestido (como siempre, parece anduvo) comparte la mesa de un banquete (debe suponerse uno de esos banquetes en que se reúnen dineros, un fundraising) y un compatriota suyo, un cubano despistado que los hagiógrafos insisten en que humilde y desconocedor por tanto de la etiqueta y el cometido o el uso de una pequeña vasija con rodajas de limón.

Y que tomando aquel enjuagatorio (¿qué estarían comiendo, además, que terminarían todos con los dedos pringados?), viendo aquellos limones en el agua, lo toma por una limonada y valga la redundancia aquí, se la toma.

En vista de lo cual, nos decía la maestra de quinto grado, calándose los lentes puntiagudos y bajando la voz piadosamente, Martí, insoportable, majadero, apuró el contenido del suyo para salvar a aquel hombre del ridículo.

Los demás cubanos, riéndose de lo lindo, claro está, ¿cómo no reír ante una metedura de pata así, aunque por otra parte, cómica e insignificante? Si hoy: “vaya, Zutano, ¡te mordió el subdesarrollo!”. Y no se habla más, un incidente gracioso.

No Martí, alzándose tremendo aquí, etcétera.

“Me revienta este Martí, ¿has visto lo que hizo hoy? De todo arma un lío”.

Más grande aún sería el que terminaría armando años más tarde: una guerra.

En fin.

Memoria del 3 de febrero

El anhelo suicida en Martí. No el impulso suicida: el anhelo. La manera como pareció buscar la muerte toda su vida. La claridad al dar con ella, entendida de golpe. El fiasco quizá de una guerra que lo anonadó cuando se vio en Cuba, en plena campiña, bajo el sol enceguecedor (¡qué sorpresa, después de tantos años!). Hay un desorden en él y un impulso suicida latente.

Aquí, claro está:

Yo quiero cuando me muera,

sin patria pero sin amo

tener en mi tumba un ramo

de flores y una bandera

Y aquí también:

Cuando se muere en brazos

de la Patria agradecida,

la Muerte acaba, la prisión se rompe

comienza al fin, con el morir, la vida!

La muerte llamada, invocada.

Todo el tiempo.

Memoria del 15 de marzo

Me he comprado una excelente cámara digital y he ido sacando fotos de Nueva York, la ciudad donde ahora vivo y donde hace muchos años, más de cien, también vivió José Martí.

He pensado, ¿habría usado la cámara de haberla tenido? ¿Sacaría fotos, como yo he hecho, de los asientos de los autobuses, digamos que quedan fantásticamente captados en estas fotos, sus naranjas, sus azules? De una resolución magnífica mi cámara, aunque chica, que me asombra siempre que estudio luego esas fotos. Prefiero no usar el flash en algunas, porque en la noche, se captan mejor los colores. Y además, los pasajeros se pueden molestar. Aunque no faltan ¡en esta ciudad!, turistas con cámaras. Es, quizá, he pensado, acabo de pensarlo, la ciudad más fotografiada del mundo. De modo que habría mandado Martí esas crónicas plúmbeas a aquellos periódicos en Argentina o en Caracas con algunas fotos suyas. Convertido en fotógrafo. Uno de buen gusto en él, que tanto tenía.

La cámara es tan pequeña y ligera que va conmigo a todos lados. Podría hacer, me he dicho, un reportaje grafico de Las Estampas Americanas de Martí, revisitarlas, los lugares que aparecen en ellas tan fielmente retratados por él. La de la llegada por partes, desarmada, gigantesca, de la Estatua de la Libertad o aquella nota excelente sobre una nevada récord en Nueva York. Toda la ciudad que aparece en sus escritos, en una época en que escasos o inexistentes los periódicos ilustrados, y entonces funcionaba él como una cámara.

Quizá por eso tan visual.

Nada recuerdo, sin embargo, fragmento alguno de sus crónicas.

De memoria, quiero decir.

Memoria del 24 de marzo

Y pasan las chupas rojas

Pasan los tules de fuego,

Como delante de un ciego

Pasan volando las hojas.

¡Y este el comienzo, me he acordado! No lo había recordado hasta este momento, pero el ejercicio de hacer memoria me ha traído la cuarteta que lo abre:

Estoy en un baile extraño,

de casaca y con bombín,

Que dan, del año hacia el fin

Los cazadores del…[no recuerdo]

Y entra luego el que sí recuerdo:

Y pasan las chupas rojas…

(En su exégesis de estos versos, Lezama hace la aclaración de que chupas son casacas.)

Me deslumbran esos versos: “tules de fuego”, “chupas rojas”.

¿Qué baile fue ese, de qué baile guardaba una memoria tan visual José Martí? No importa, estará en alguna de sus biografías. Lo que sí importa es que leyendo estos poemas, la fuerza de estas imágenes, sabemos de inmediato que estamos ante un poeta de gran talla. No dejo de pensar en eso. Siempre que me lo pregunto y me vuelvo (mentalmente) a estos versos tengo una comprobación clara de que aquí hay un gran poeta, por su oblicuidad, por la fuerza de las imágenes, por lo no dicho o entredicho. Ausente este rastro, sin embargo, en tantos de los Versos Sencillos.

¡Tules de fuego!

Memoria de 6 de abril

Me fui a vivir a México por Martí. Todavía en Rusia había tenido muy presente la importancia y la presencia de Martí en México, aunque de una manera vaga, periférica, valga decirlo. Había escuchado, había leído sobre su vida en México, pero fue sólo cuando llegué a vivir al Distrito Federal que entendí cuán profundo había sido el vínculo de José Martí con este país.

Faltaban muchos años para que me despertara una mañana recitando o musitando muy quedo unos versos suyos. “Martí de memoria”, me dije y acto seguido entendí que era el título de mi libro.

Todo en una mañana tranquila en mi casa en la calle López Cotilla en la Ciudad de México.

Memoria del 20 de abril

Como ya he dicho, lo leí a profundidad en mi infancia y mucho lo declamé. Como hechos sus versos para el ritual patriotero del “matutino”. Cabe detenerse aquí, porque quizá no imagina el lector extranjero las mañanas húmedas, los niños soñolientos en fila y esos versos de Martí cayendo sobre nosotros. Todo el Martí que los niños cubanos (yo mismo) aprendemos de memoria, en cantidades inimaginables.

La colegiala al frente de la formación (era un poema recitado por niñas) en cualquiera de esos matutinos:

Ella dio al desmemoriado,

Una almohadilla de olor.

El volvió, volvió casado,

Ella se murió de amor.

El poema, sugiere que la almohadilla fue arrojada a la primera oportunidad, en cuanto Martí dejó Guatemala, que es donde ocurren los hechos del célebre poema. ¿Y a dónde se va Martí desde Guatemala? A México, supongamos, o bien estoy casi seguro de ello. Un viaje corto ahora, creo recordar, a casarse con Carmen Zayas-Bazán, la esposa camagüeyana. En cualquier caso la almohadilla de olor debe haber quedado en el primer trastero arrojada allí por el autor. Al punto que quedó fijada en su memoria, parece un detalle, uno diría, muy real, no inventado. ¿Habrá prueba real de la historia de la almohadilla? ¿Qué es, por otra parte y exactamente, una almohadilla de olor?

Da igual.

Posdata de ese mismo día 20 de abril por la noche

Descubro una almohadilla de olor en un verbena que ha organizado el vetusto Partido Comunista de Norteamérica en un no menos vetusto edificio en Harlem. Me ha invitado un nuevo amigo que tengo, una persona que arregla órganos de iglesia y con quien he hablado mucho del tema porque estoy escribiendo Voz humana, una novela sobre el canto y su vínculo con la música de órganos.

El nombre de mi amigo es David, y es americano. Es alguien, lo entiendo en cuanto llego al lugar, profunda o ridículamente de izquierda. Está allí, de pie, sonriente detrás de unos potes de cerámica japonesa que él mismo tornea, cuece u hornea. Y hay otras personas vendiendo artesanías, la venta de las cuales engrosarán las arcas del Partido Comunista Americano, todavía enfrascado, cabe suponer, en la ímproba tarea de derrocar el capitalismo idem.

Una de las vendedoras, una señora, una exhippie, ha colocado frente a ella unas como pequeñas fundas. Me acerco, tomo una, que cruje entre mis dedos. Me la acerco, la olfateo: ¡lavanda!

¡Hela aquí, una almohadilla de olor! Para, pongamos, poner en un closet, en la gaveta (cajón he aprendido a llamarlas en México) con la ropa blanca.

Resuelto el misterio.

Memoria del 2 de mayo

Imaginarme viviendo aquí en Nueva York con un político llamado José Martí.

Y que un amigo me lo mencione al celular:

—Hay una presentación esta noche, en la 14. Va hablar Martí, ¿has oído hablar de él?

—El que es periodista, ¿no? Sí, claro que sí, me han hablado. Pero no estoy seguro de que pueda ir. Me encantaría, de verdad, pero tengo una cena para esta noche. A menos que pase primero por allí un rato. ¿Piensas estar?”

Y así por el estilo. Aunque no terminaría yendo, lógicamente. En Nueva York hay demasiadas presentaciones de libro, lecturas de todo tipo, cócteles.

Y no se puede ir a todas.

Ni aún queriéndolo.

Ya habrá otra oportunidad.

Memoria del 9 de mayo

Hay días en que estoy más molesto, en que mi enojo es mayor con Martí, y días en que estoy más a término. No me interesa, sin embargo, “desenmascararlo”, “denunciarlo”. No es esa la intención de mi libro (aunque pueda parecerlo a simple vista), tampoco una provocación en ello.

Nada así.

Memoria del 16 de junio

Recuerdo haber escuchado a Roberto Fernández Retamar en una conferencia en mis años en México, puede haber sido en mi segunda alma mater, la UNAM. Y constababa Retamar maravillado: “No hay país, dijo, que venere la figura de su Poeta Nacional al punto que lo hacemos nosotros, los cubanos. Nuestro amor por Martí es especial, único”. Cosa así dijo como si se tratara de algo natural. Es decir, parecía no tener conciencia, como al parecer tampoco la tienen tantos cubanos, de que es una construcción. Una formidable, la verdad sea dicha, pero una construcción.

Claramente.

Memoria del 2 de julio

Martí como amigo entrañable:

Tiene el leopardo un abrigo

En su monte seco y pardo,

Yo tengo más que el leopardo,

Porque tengo un buen amigo.

Y se apresuran a aclarar las notas al pie que ese amigo del que habla no es otro que Manuel Mercado, el amigo mexicano de José Martí. Y está la famosa carta cuyo contenido o palabras exactas no recuerdo, pero que guardo precariamente, en la memoria, y que tiene que ver con su muerte inminente.

Algo así dicen, que debió haberla escrito en el campamento guerrillero en Cuba, la víspera de su muerte. Reza la carta: “Ya estoy todos los días en peligro (¿“en peligro”?, sí, quizá dice “en peligro”) de dar mi vida por Cuba (“o por la libertad de Cuba”), etcétera.

Y esto sí lo recuerdo bien (aunque puede que provenga de otro lugar, de otro texto suyo): “lo que hice hasta ahora, etc.”. Aunque, repito, no estoy seguro, pero no voy a levantarme a comprobarlo o bien, mucho más sencillo, rastrearlo con un buscador.

Lo que sería ir en contra la intención declarada de este libro: tan sólo lo que mi memoria guarda.

En cualquier caso, esto sí lo recuerdo bien: que una carta a Manuel Mercado, y que este es mexicano, su más entrañable amigo. Los detalles están en cualquier biografía, pueden ser consultados. Lo importante es que fuera un hombre, como ya he dicho, del futuro republicano que quería para Cuba, a quien Martí, encargara su papelería. Aquel mexicano con quien trabó amistad en el lejano 1874 o 1875, su albacea literario.

Memoria del 27 de julio

Como es fácil ver (como se me acusará, se me denunciará) hay vastas zonas de Martí que desconozco, de las que, digámoslo así, no guardo recuerdo alguno, nada conservo en mi memoria. Me regocijo por ello, quiere decir que no estoy adoctrinado del todo. Aunque, por otra parte, ¿cómo recordarlo todo? ¿O bien, debería sabérsela uno al dedillo, una obra elevada a Biblia nacional, sin páginas menores, se nos ha dicho? No conozco, he caído en la cuenta (es decir, no lo recuerdo de memoria) lo que Martí escribió sobre los pintores impresionistas franceses, aunque es algo que está en todas las hagiografías, sobre con cuanta sagacidad y penetración son abordados esos cuadros, pero qué dijo realmente, no lo recuerdo en detalle.

Que es aquí donde el estudioso de Martí alcanza el tomo correspondiente de la estantería y comienza el arduo proceso de leer aquel, estoy seguro, insulso artículo, nada mejor que lo que pudo haber dicho cualquier crítico de ocasión. No, por la penetración y la inteligencia única con que vio… ¿Con que vio qué? No lo recuerdo. No puedo ahora mismo decirles cuán bueno era Martí como crítico de arte.

Memoria del 15 de agosto

La prosa de Martí es la de alguien que ha vivido demasiado tiempo fuera de su entorno lingüístico. Creo notarlo ahora. La de sus crónicas, principalmente. Densa y esmaltada, lo menos periodístico que uno pueda imaginarse porque llama la atención sobre sí misma, buena quizá para escribir ficción o bien cierto tipo de novelas, pero no para hacer periodismo. Tiene, quizá pudiera decirse, escasa eficacia comunicativa. No así, lo que escribió en México, todavía dentro de la lengua. En Nueva York, se personificó su estilo, pero también pudiera decirse, lo siento a veces, se enrareció.

¿Se puede ser escritor en Cuba y no conocer, no leer, no tener en cuenta a Martí? No sólo se puede, sino que es quizá lo más aconsejable. Pero quien intente −y hay quien lo ha hecho−, reproducir el estilo un tanto autista de Martí, fracasará. “Un estilo único”, se nos ha dicho.

Sí, cómo no, bla bla bla.

Memoria del 31 de agosto

Estas recurrencias de Martí en la memoria son el contenido de este libro. El automatismo martiano del que he debido apartarme, que busco evitar. Y sus implicaciones éticas, ideológicas quizá. La intransigencia, por ejemplo, que así se le llama, “intransigencia revolucionaria”, un valor siempre muy cotizado en Cuba, que cifra, en esencia, la antidemocracia y la incapacidad del diálogo. “No se gobierna un país como se manda un campamento”. Algo así, en ese sentido, parece haberle escrito o quizá espetado Martí a Máximo Gómez durante un encendido intercambio. Muy bien, algo que siempre se cita.

Pero, ¿habría sabido Martí gobernar un país? Estoy más que seguro de que no. Todo lo que sé, lo que recuerdo de él, me dice que no, que hubiera sido uno de esos políticos terriblemente idealistas, “intransigentes”, que habría de ser sacado a bombazos del Palacio Presidencial tras años de mal gobierno. Eso imagino. Lo que es, en esencia, un elogio, no imagino que pueda ser visto de otra forma.

Memoria de 1 de septiembre

Me han regalado un CD con todo Martí, su obra íntegra en “formato digital”. La posibilidad y la factibilidad de poder buscar en los muchos tomos que suman ¿27, 29 volúmenes? y que nunca consulté, ni utilicé para búsqueda alguna, aunque se lo pedí a un amigo cuando lo vi sobre su escritorio, un investigador cubano que estaba enfrascado en un esfuerzo totalmente contrario a este libro, un estudio fáctico de la vida de Martí, la ardua investigación, todo un tomo sobre la estancia de Martí en Nueva York.

Lo que hablamos durante días, las anécdotas que me contó de los lugares donde Martí había vivido, la investigación que lo había llevado a descubrir que tal hotel o pensión, donde se había hospedado Martí en el año tal y en el año tal, seguía todavía en pie.

Memoria del 9 de septiembre

¿Cuántas frases, versos que no son de Martí se les atribuyen a él? De hecho, ahora que lo pienso, ahora que lo rememoro,pasa a diario. Martí es una especie de comodín poético, una suerte de núcleo imantado al que vuelan todas los versos o poemas sueltos, sin autor evidente, a la deriva en el aire poético de Cuba.

Se dice: “como dijo Martí” y la frase o los cuatro versos que siguen no pertenecen a Martí, ni nunca pudieron ser, estilísticamente, de él. Se da entonces, el hecho de una producción colectiva e incesante de Martí. Un poeta, por decirlo así, extrañamente en activo todos estos años, quizá el único cuyo corpus −el corpus martiano−, es engrosado a diario con las partes sueltas, débilmente anclada en las obras de los otros.

Memoria 10 de octubre

De camino a mi casa en el DF, me detenía casi invariablemente en la bocacalle de Gabriel Mancera y Guillermo Prieto, que me llamaba la atención porque tenía mi apellido, ese escritor. Y resultó luego que Martí y Prieto fueron grandes amigos, trabajaron juntos en la redacción de un periódico. Y luego, para más, en una cena, de la manera más natural y en casa de Margo Glantz, que es mi familia mexicana en México, conocí y trabé gran amistad con Alma Guillermoprieto, que puede que sea, aunque jamás se lo he preguntado, jamás lo he puntualizado, biznieta del escritor.

Por aquí, también, pues, ese vínculo con Martí.

Memoria del 27 de noviembre

Debe haber habido un momento, me doy cuenta ahora, en que busqué todo el Martí posible, leí sobre una figura que me intrigaba y que debía, así me lo había dicho, así me lo había propuesto, admirar. En la Ciudad de México, en las librerías de viejo de la calle Donceles, compré infinidad de libros sobre Martí. Me impactó profundamente, lo recuerdo, la tesis de Martínez Estrada de que en 1895 Martí había regresado a Cuba a buscar la muerte. Y añadía un análisis grafológico de las páginas de su Diario de Campaña.

Me asombró esa tesis del impulso suicida de Martí sobre lo que luego he pensado esto otro, lo he ampliado. En el sentido de que, una vez en Cuba, Martí debe haber entendido lo que era una guerra, algo de lo que tenía, lógicamente, un conocimiento de oídas. Y que en plena campaña, puede haberse sentido horrorizado por la enormidad de la contienda a la que había, virtualmente, lanzando el país, entendido quizá la gravedad de su culpa o responsabilidad grande. Que tan sólo una muerte digna suya, un sacrificio, podía purgar.

He pensado eso.

De ahí el impulso suicida de que habla Estrada, pero, ¿suicida por qué? No recuerdo si daba o aportaba razón el estudioso argentino. Imagino esta que considero plausible y sobre lo que he hablado o quiero o planeo hablar más en extenso en otra parte de este mismo libro, de estas memorias martianas.

Memoria del 3 de diciembre

Releyéndolo como lo hago ahora y como me lo he propuesto para este libro, tan sólo en la memoria, encuentro en él una y otra vez alusiones a la muerte y al tipo de muerte heroica que siempre pareció buscar y que terminaría encontrando en el campo de batalla, en aquella escaramuza de Dos Ríos.

Está la cuarteta de los “Versos sencillos” que todo niño cubano se sabe de memoria:

Yo soy bueno y como bueno…

Dice todo la cuarteta:

No me lleven a la oscuro,

A morir como un traidor,

Yo soy bueno, y como bueno

Moriré de cara al sol.

Que son de los primeros que aprendí a la tierna edad de cinco años, vistiendo el uniforme gris claro de los primeros pioneros y la pañoleta que todavía era la “cubana”: un triángulo blanco y azul, que luego sería cambiada por la pañoleta roja, comunista, me dan ganas de escribir. Habiéndoseme dicho y explicado más de una vez, por una de esas maestras jóvenes a quienes debo mi primera instrucción, que Martí había previsto, predicho, imaginado su muerte y que en efecto había muerto “de cara al sol”.

Todo esto aparecía corroborado icónicamente por el famoso cuadro de ese Martí que va cayendo como interminablemente hacia atrás, alcanzado por la fusilería española. A esta imagen límpida de la infancia, vino a sobreimponerse otra, un tanto más macabra. Que cuando la leí por primera vez me llamó tanto la atención, más bien me impactó porque venía a introducir un nivel de detalle macabro, un zoom revelador de las circunstancias menos heroicas, de cualquier muerte, la de Martí incluida.

Postdata del mismo 3 de diciembre a las tres de la tarde.

El acero pavonado del cañón de un fusil interpuesto entre el sol y la frente de Martí. Que acercó un práctico, un cubano, jefe o quizá simplemente en la partida que había terminado derribándolo con aquella descarga en Dos Ríos. Y se había acercado a él ¡un cubano! y le había preguntado amistoso, asombrado de verlo allí, ya agonizante sobre el suelo: “¿usted por aquí, Martí?”. Con sorna, en el sentido de: “mire usted, quién me lo iba a decir, que terminaría encontrándomelo aquí”. Mas no para salvarlo, tanta amabilidad, sino para rematarlo de un tiro que le descerrajó llevándose el fusil a la cara.

De modo que lo último que debe haber visto Martí no es el disco dorado del sol que cantó en sus versos sino el ojo ciego del cañón de aquel fusil. Y luego, nada, el disparo, la entrada en la leyenda.

Se sabe, he leído, creo recordar, que se hizo un desesperado intento de recuperar el cuerpo que los españoles, triunfantes, llevaban a Santiago de Cuba. No lo lograron los cubanos y terminaría expuesto Martí, cadavérico, en algún lugar de aquella ciudad.

Memoria del 16 de diciembre

Martí es nuestro equipo de fútbol, una suerte de grandeza manejable, a falta de la real, la de todos los días de un país normal. La pataleta con Martí tiene que ver con esa ausencia, es contra su fondo que parece o bien, ciertamente, es grande, pero contra ese fondo. Un hombre, acabo de leer en un libro, “que era todo frente”.

El culto desmedido de Martí poco dice de él mismo, en realidad. No me cabe duda que ayudó a crearlo (su grandilocuencia, de una pompa quizá o lo más seguro, de haberlo yo oído o visto, de mal gusto). Cuesta trabajo en la distancia dilucidarlo, pero se leen hoy día muchos pasajes como de mal gusto, es la verdad, la realidad. Ese culto habla más y elocuentemente del país que es Cuba y que quiere ser Cuba: grande, importante. En ese molde, a veces, por momento vacío, creación de la frustración y la adolescencia nacional, calza.

A veces, alguien. Como si fuera Martí se ajusta su estatura, sus dimensiones, a la imagen martiana. La decepción lógicamente, no tarda en sobrevenir, se le quiere sacar de allí, se le acusa, pero el molde, como esos monigotes de feria en un parque por el que se saca la cabeza, el molde asilueteado de cuerpo entero (me gusta más esto) está ahí, sigue en pie.

Como si nada malo hubiera en el molde y en la idea del molde.

Construido y alimentado, vectorialmente, por toda la grandeza asimilada durante años del más duro adoctrinamiento republicano, proyectada hacia el frente, en el aire, saliendo por los ojos como haces de luces. El Martí de memoria que todos llevamos dentro, asilueteando en el aire, vacío las menos veces, rellenado con impostores.

Pero no malos, sólo personas.

El molde quizá malo, la idea del molde, inadecuada.

Memoria del 2 enero

Está tan lleno de volutas Martí, tan datado como esos cuadros del pintor checo Alphonse Mucha, sus posters de Sarah Bernhardt, todo el art noveau. Y la escolástica martiana toma algo que tiene ver con el espíritu de la época, lo presenta como algo singularmente suyo. Lo que no es así.

No me cabe duda, cuando lo leo, que Martí se veía a sí mismo como muy moderno, muy belle époque, viviendo nada más y nada menos que en Nueva York. Parece, me han dicho –otros que sí se saben su vida de memoria, no tan sólo unos cuantos versos, frases sueltas como yo−, que solía comer en un restaurante caro de la ciudad, Dolmenico’s.

Sigue en pie ese restaurante, en otra locación, pero no lo he visitado. Sin embargo, hace muy pocos meses fui con un conocido a un restaurante viejo, adornado con cientos de pipas de hueso en el techo. De una época quizá anterior a cuando Martí estaba aquí.

Excelente el lugar, exquisitos los platos. ¿No me veo yo mismo como un hombre moderno viviendo en Nueva York?

Pues, sí.

Y asistía nuestro Martí a todos esos restaurantes, fumaba posiblemente y miraba ascender el humo en volutas, las mismas que luego adornaban su prosa, de una manera orgánica, nouveau.

Lo que no era orgánico eran los menesteres conspirativos, los duros discursos que debía dar, el desdoblarse en figura pública, tan consciente de sí mismo. Nos lo muestran (la devoción patriótica, sus biógrafos) como un santo, como si no fuera un hombre. Y no es que busque denunciarlo, “desenmascararlo”, pero también era un hombre.

Simplemente. Sin duda.

Discurso en la Universidad de La Habana (Sabatina del 22 de febrero de 1862)

Por Ignacio Agramonte y Loynaz

“El Gobierno que con una centralización absoluta destruya ese franco desarrollo de la acción individual, no se funda en la justicia y en la razón, sino tan sólo en la fuerza”.